○栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則

平成11年10月29日

栃木県規則第55号

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則を次のように定める。

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県ひとにやさしいまちづくり条例(平成11年栃木県条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

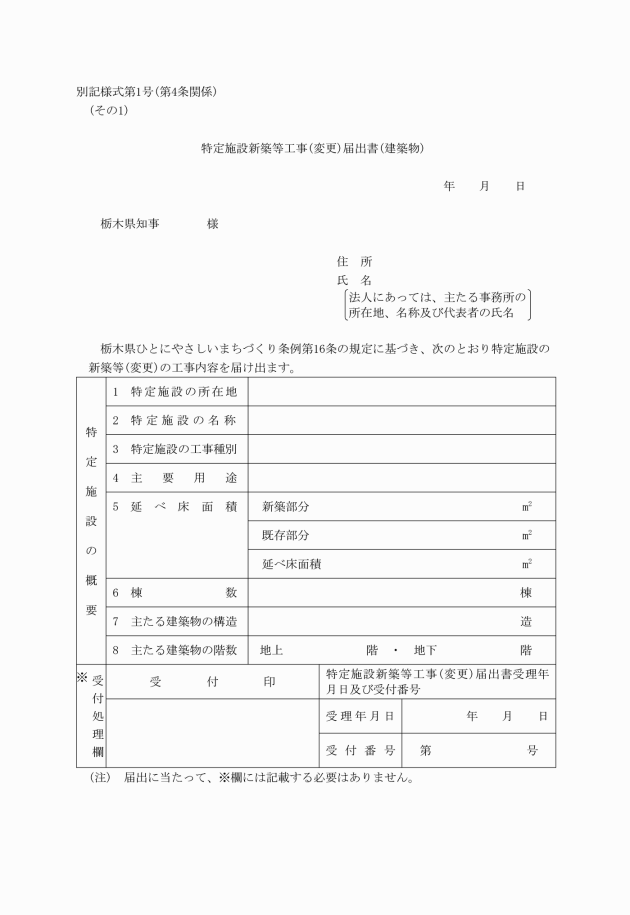

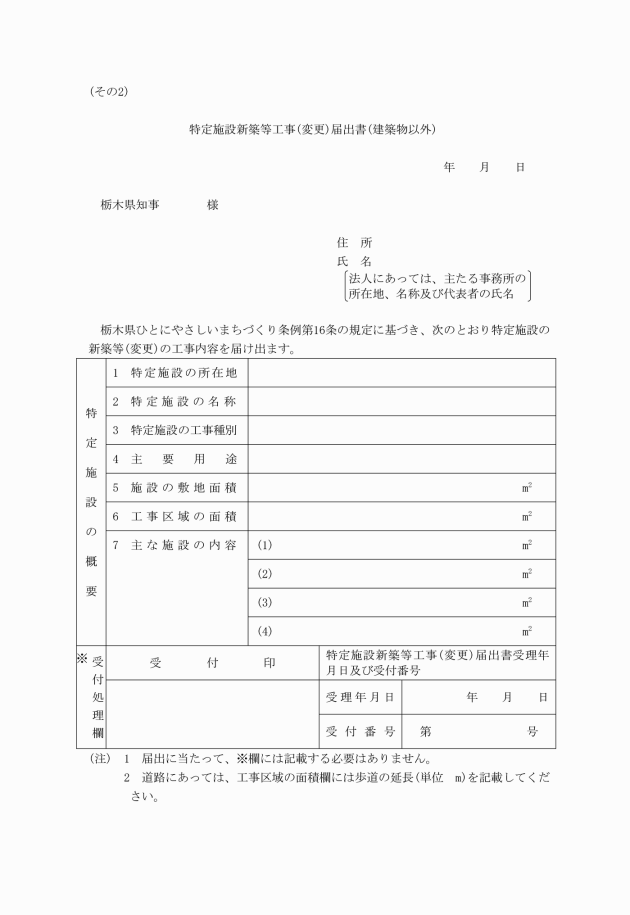

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 特定施設整備項目表(別記様式第2号)

(2) 当該施設の区分に応じ、別表第3に掲げる図面

(軽微な変更)

第5条 条例第16条第2項の規則で定める軽微な変更は、特定施設の新築等に係る変更のうち整備基準に係る届出内容の変更を伴わない変更とする。

(公表)

第8条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(国等に準ずる者)

第10条 条例第27条第1項の規則で定める者は、法令により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる法人とする。

附則

附則(平成18年規則第72号)抄

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第18号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年規則第47号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則72・平28規則18・令7規則47・一部改正)

公共的施設及び特定施設

区分 | 公共的施設 | 特定施設 |

建築物 | 1 病院又は診療所 | すべての施設 |

2 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 当該用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)の合計が200平方メートル以上の施設 | |

3 集会場又は公会堂 | 用途面積の合計が200平方メートル以上の施設 | |

4 展示場 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |

5 薬局 | すべての施設 | |

6 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 用途面積の合計が500平方メートル以上の施設 | |

7 ホテル又は旅館 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |

8 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、身体障害者社会参加支援施設、児童福祉施設、障害福祉サービス(生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設又は福祉ホーム | すべての施設 | |

9 体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |

10 博物館、美術館又は図書館 | すべての施設 | |

11 公衆浴場 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |

12 飲食店 | 用途面積の合計が500平方メートル以上の施設 | |

13 理容所、美容所、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |

14 金融機関又は証券会社の店舗 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |

15 車両の停車場又は船舶の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |

16 一般公共の用に供される自動車車庫 | 用途面積の合計が500平方メートル以上の施設 | |

17 公衆便所 | すべての施設 | |

18 郵便局 | すべての施設 | |

19 一般ガス事業、電気事業、第1種電気通信事業その他公益上必要な事業を営む営業所及び事務所 | すべての施設 | |

20 官公庁の庁舎 | すべての施設 | |

21 学校 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |

22 工場 | 見学のための施設を有するもの | |

23 事務所 | 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 | |

24 共同住宅 | 戸数が51以上の施設 | |

25 火葬場 | すべての施設 | |

26 冠婚葬祭施設 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |

27 1から26までの用途の区分(24を除く。)のうち2以上の異なる用途に供する施設(以下「複合用途建築物」という。) | 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 | |

公園等 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園 | すべての施設 |

2 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園 | すべての施設 | |

3 その他1又は2に類する公園で国又は地方公共団体が設置するもの | すべての施設 | |

4 動物園又は植物園 | すべての施設 | |

5 遊園地 | すべての施設 | |

道路 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。) | すべての施設 |

建築物以外の公共交通機関の施設 | 1 鉄道の駅舎 | すべての施設 |

2 船舶に係る旅客施設 | すべての施設 | |

建築物以外の路外駐車場 | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く。) | 駐車場法第12条の規定による届出を必要とする施設 |

別表第2(第3条関係)

(令6規則18・一部改正)

1 建築物

整備箇所 | 整備基準 |

1 出入口 | 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに各室の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |

2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) | (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項に定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から室の1の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は、当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。 ア 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。 イ 廊下等の末端の付近の構造は車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる構造の部分を設けること。 ウ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。 エ 1の項に定める構造の出入口並びに4の項の(3)に定める構造のエレベーター及び車椅子使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 (4) 直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に公共的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる施設を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。 (5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。 イ 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。 ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 傾斜路には、手すりを設けること。 オ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 カ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない場合においては、この限りでない。 |

3 階段(その踊場を含む。以下同じ。) | 直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(当該公共的施設が一般公共の用に供される自動車車庫である場合にあっては、次の(1)から(4)までに定める構造)とすること。 (1) 手すりを設けること。 (2) 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とすること。 (5) 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、注意喚起用床材を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない場合においては、この限りでない。 |

4 エレベーター | 直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設で用途面積の合計が2,000平方メートル以上のものには、次に定める構造のエレベーターを設けること。 (1) 籠は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)、車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)又は車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)がある階及び地上階に停止すること。 (2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (3) 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。 (4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 (5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 (6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 (7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 (8) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。 (9) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 (10) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、(1)から(9)までに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない場合においては、この限りでない。 ア 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 イ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 ウ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 (11) エレベーターの付近に、当該エレベーターがある旨を見やすい方法により表示すること。 |

5 便所 | (1) 便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 ア 車椅子使用者用便房が設けられていること。 イ 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 ウ 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (2) 男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器(以下「床置式の小便器等」という。)がある便所を1以上設けること。 (3) 便所の付近に、当該便所がある旨を見やすい方法により表示すること。 (4) 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けるよう努めること。 |

6 駐車場 | (1) 駐車場には、車椅子使用者用駐車施設を設けること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 車椅子使用者用駐車施設は、当該車椅子使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路((3)に定める構造の駐車場内の通路又は7の項の(1)から(3)までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車椅子使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 (3) 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、7の項の(1)から(3)までに定める構造とすること。 |

7 敷地内の通路 | (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項の(1)から(4)までに定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)又は車椅子使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。 ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。 (4) 公共的施設(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、次に定める構造とすること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない場合においては、この限りでない。 ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 (5) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、2の項の(5)のアからオまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 |

8 洗面所 | 洗面所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する洗面所を1以上設けること。 (1) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 車椅子使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車椅子使用者が利用しやすい空間を設けること。 (3) 水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。 |

9 共同浴室 | 浴室を設ける場合(居室又は客室の内部に設ける場合を除く。)においては、次に定める構造の浴室を1以上設けること。 (1) 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保すること。 (2) 浴槽、手すり等を高齢者、障害者等の利用に配慮したものとすること。 (3) 脱衣場及び洗い場の出入口の幅は、内法80センチメートル以上とすること。 (4) 脱衣場及び洗い場の出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (5) 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (6) 水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。 (7) 高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報装置を設けるよう努めること。 |

10 客席及び観覧席(以下「客席等」という。) | (1) 客席等(固定式のものに限る。以下同じ。)を有する施設には、次に定める構造の車椅子使用者が利用できる部分(以下「車椅子使用者用席」という。)を客席等の総数が500以下の場合にあっては2以上、500を超える場合にあってはその総数に500分の1を乗じて得た数(小数点以下の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に2を加えて得た数以上設けること。 ア 1席当たり幅90センチメートル以上、奥行き110センチメートル以上とすること。 イ 床面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、水平とすること。 ウ 車椅子使用者用席の後方に車椅子使用者の出入り及び転回に支障のない部分を設けること。 (2) 客席等のある室の1の項に定める構造の出入口から(1)に定める構造の各車椅子使用者用席に至る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 ② 高低差がある場合には、2の項の(5)のア、イ及びオに定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。 (3) 難聴者の聴力を補う集団補聴装置等を設けるよう努めること。 |

11 受付カウンター及び記載台(以下「受付カウンター等」という。) | (1) 受付カウンター等を設ける場合においては、車椅子使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車椅子使用者が利用しやすい空間を設けた受付カウンター等を1以上設けるよう努めること。 (2) 病院において利用者の呼出しを行う受付カウンター等には、音声によるほか、文字による呼出し装置を設けるよう努めること。 |

12 公衆電話所 | 公衆電話所を設ける場合においては、当該公衆電話所は、次に定める構造とするよう努めること。 (1) 公衆電話機を設置するための台のうち1以上のものは、車椅子使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車椅子使用者が利用しやすい空間を設けること。 (2) 公衆電話所に出入口を設ける場合においては、当該出入口は、1の項に定める構造に準じたものとすること。 (3) 難聴者及び視覚障害者に対応した公衆電話機及び公衆ファクシミリを設けるよう努めること。 |

13 休憩所 | 別表第1の建築物のうち、1の項から4の項まで、6の項、9の項から11の項まで、13の項から15の項まで、18の項から23の項まで及び25の項から27の項までの公共的施設には、休憩用の施設を設けるよう努めること。 |

14 授乳場所 | 別表第1の建築物のうち、6の項、9の項のうち体育館、10の項、20の項のうち保健所及び市町村保健センター並びに27の項のうち以上の公共的施設を含むものには、当該公共的施設に授乳場所を設置し、ベビーベット、いすその他授乳等に必要な設備を設けるよう努めること。 |

15 水飲器 | 水飲器を設ける場合においては、当該水飲器は、次に定める構造とするよう努めること。 (1) 水飲器のうち1以上のものは、車椅子使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車椅子使用者が利用しやすい空間を設けること。 (2) 給水栓は、容易に操作できるものとすること。 (3) 車椅子使用者の利用に配慮した空間を水飲器の周囲に確保すること。 |

16 券売機及び自動販売機(以下「券売機等」という。) | 券売機等を設ける場合においては、当該券売機等は、次に定める構造とするよう努めること。 (1) 車椅子使用者が円滑に利用できるように配慮した券売機等を1以上設けること。 (2) 運賃等を点字で表示する等視覚障害者が円滑に利用できるように配慮した券売機等を1以上設けること。 |

17 案内表示等 | (1) 案内表示を設ける場合においては、当該案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとするよう努めること。 (2) 火災等の非常事態を知らせる非常警報装置を設ける場合においては、当該非常警報装置は、光、音その他の方法により聴覚障害者及び視覚障害者に非常事態を知らせることができるものとするよう努めること。 |

18 更衣室及びシャワー室(以下「更衣室等」という。) | 更衣室等を設ける場合(居室又は客室の内部に設ける場合を除く。)には、次に定める構造の更衣室等を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 (1) 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保すること。 (2) 腰掛台、手すり等を高齢者、障害者等の利用に配慮したものとすること。 (3) 更衣ブース及びシャワーブースの出入口の幅は、内法80センチメートル以上とすること。 (4) 更衣ブース及びシャワーブースの出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (5) 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (6) 水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。 (7) 高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報装置を設けるよう努めること。 |

19 客室 | ホテル又は旅館にあっては、客室のうち1以上の客室は、次に定める構造とすること。 (1) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保し、かつ、手すりを適切に配置すること。 (2) 車椅子使用者用便房を設けること。 (3) 車椅子使用者が円滑に利用することができる浴室を設けること。ただし、当該客室のあるホテル又は旅館に9の項に定める構造の共同浴室を設ける場合においては、この限りでない。 |

20 改札口及びレジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいう。)(以下「改札口等」という。) | 改札口等を設ける場合においては、次に定める構造の改札口等を1以上設けること。 (1) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (3) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 |

21 エスカレーター | エスカレーターを設ける場合においては、当該エスカレーターは、次に定める構造とするよう努めること。 (1) ステップの水平部分は、3枚以上とすること。 (2) 乗降口の両側に設ける移動手すりの水平部分の長さは、ステップの前後それぞれ120センチメートル以上とすること。 |

2 公園等

整備箇所 | 整備基準 |

1 出入口 | 公園の1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 (2) 原則として、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、当該段差を2センチメートル以下とするか又は勾配10パーセント以下の傾斜路を設けること。 (3) 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 必要に応じて、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 |

2 園路 | 1の項に定める構造の出入口に通ずる園路のうち主要な園路は、次に定める構造とすること。 (1) 幅員は、120センチメートル以上とすること。 (2) 縦断勾配は、8.5パーセント以下とすること。 (3) 路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。 (4) 園路を横断する排水溝を設ける場合には、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造とすること。 (5) 段を設ける場合においては、当該段は、次に定める構造とすること。 ア 第1号の表3の項に定める構造に準じた構造とすること。 イ 第1号の表2の項の(3)のウに定める構造に準じた構造の傾斜路及び踊場を併設すること。 (6) 必要に応じて、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 |

3 ベンチ | 必要に応じて、休憩用の施設としてベンチを設けること。 |

4 階段 | 階段を設ける場合においては、当該階段は、次に定める構造とすること。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 手すりを設けること。 (3) 必要に応じて、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 |

5 案内表示 | 案内表示を設ける場合においては、当該案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとするよう努めること。 |

6 駐車場 | 駐車場を設ける場合においては、第1号の表の6の項に定める構造に準じた構造とすること。 |

7 水飲器 | 水飲器を設ける場合においては、第1号の表の15の項に定める構造に準じた構造とすること。 |

3 道路

整備箇所 | 整備基準 |

1 歩道等 | 歩道等を設ける場合においては、次に定める構造とすること。 (1) 路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。 (2) 幅員は、車椅子使用者が円滑に通行できるものとすること。 (3) 歩道に排水溝を設ける場合には、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 (4) 歩道の巻込部及び横断歩道における歩道と車道とのすりつけ並びに横断歩道における中央分離帯と車道とのすりつけは、車椅子使用者が通過する際に支障とならないものとすること。 (5) 必要に応じて、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 |

2 横断歩道橋及び地下横断歩道(以下「立体横断施設」という。) | 立体横断施設を設ける場合においては、当該立体横断施設は、次に定める構造とすること。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 階段には、回り段を設けないこと。 (3) 階段、傾斜路及び踊り場の両側には、手すりを設けること。 (4) 必要に応じて、誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 |

3 案内表示 | (1) 道路の要所に必要に応じて公共施設等の案内表示を整備するよう努めること。 (2) 案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとするよう努めること。 |

4 建築物以外の公共交通機関の施設

整備箇所 | 整備基準 |

1 出入口 | 出入口を設ける場合においては、第1号の表1の項に定める構造の出入口を1以上設けること。 |

2 改札口 | 改札口の1以上は、第1号の表20の項に定める構造に準じた構造とすること。 |

3 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) | 通路等は、次に定める構造とすること。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、第1号の表3の項の(1)から(4)までに定める構造に準じた構造とすること。 (3) 2の項に定める構造の改札口から乗降場に至る全ての経路に高低差がある場合には、1以上の経路となる通路等に第1号の表2の項の(3)のウに定める構造に準じた構造の傾斜路及びその踊場又は車椅子用特殊構造昇降機を設けること。 |

4 階段 | 階段は、第1号の表3の項に定める構造に準じた構造とすること。 |

5 エレベーター | 2の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路に5メートル以上の高低差が生ずる箇所がある場合においては、当該箇所に第1号の表4の項の(1)から(11)までに定める構造のエレベーターを設けるよう努めること。 |

6 エスカレーター | エスカレーターを設ける場合においては、当該エスカレーターは、第1号の表21の項に定める構造に準じた構造とするよう努めること。 |

7 便所 | 便所を設ける場合においては、第1号の表5の項に定める構造に準じた構造とすること。 |

8 案内表示 | 案内表示を設ける場合においては、当該案内表示は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとするよう努めること。 |

9 乗降場 | 乗降場は、次に定める構造とすること。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 両端には、転落防止柵を設けるとともに、注意喚起用床材を敷設すること。 (3) 縁端には、注意喚起用床材を敷設すること。 |

5 建築物以外の路外駐車場

整備箇所 | 整備基準 |

路外駐車場 | 路外駐車場を設ける場合においては、次に定める構造の車椅子使用者用駐車施設を1以上設けること。 (1) 車椅子使用者用駐車施設は、出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、第1号の表の7の項の(1)から(3)までに定める構造とすること。 (2) 幅は、350センチメートル以上とすること。 (3) 車椅子使用者用であることを見やすい方法により表示すること。 |

別表第3(第4条関係)

(令6規則18・一部改正)

区分 | 図書 | |

種類 | 明示すべき事項 | |

建築物 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |

配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道路の位置、特定施設及びその出入口の位置、駐車場の位置、駐車場のうち車椅子使用者が円滑に利用できる部分の位置及び幅、敷地内の通路の位置及び幅員、敷地内の通路に設けられる車椅子使用者用特殊構造昇降機、手すり及び視覚障害者用床材の位置並びに敷地内の通路の位置 | |

各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定施設の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、受付等の位置、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる車椅子使用者用特殊構造昇降機、特定施設を利用する者の休憩の用に供するための設備、突出物、手すり及び視覚障害者用床材の位置、幅及び形状、階段の位置、階段に設けられる手すり及び視覚障害者用床材の位置、エレベーターの位置、車椅子使用者用便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房のある便所、床置式の小便器等のある便所及びこれら以外の便所の位置、駐車場の位置、駐車場のうち車椅子使用者が円滑に利用できる部分の位置及び幅、駐車場へ通ずる出入口から当該部分に至る駐車場内の通路の位置及び幅、当該通路に設けられる車椅子使用者用特殊構造昇降機の位置、洗面所の位置、共同浴室の位置、客席等の位置、受付カウンター等の位置、公衆電話所の位置、休憩所の位置、授乳場所の位置、水飲器の位置、券売機等の位置、案内表示等の位置、更衣室等の位置、客室の位置、改札口等の位置並びにエスカレーターの位置 | |

公園等 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |

平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道路の位置、幅員並びに出入口の位置及び幅、出入口に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、主要な園路の位置、幅及び縦断勾配、園路に設けられる傾斜路の位置、幅及び手すりの位置、園路に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、車椅子使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅その他整備基準が適用される部分の位置 | |

道路 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |

平面図 | 縮尺及び方位並びに歩道等の位置及び幅員、歩道等に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、立体横断施設の位置その他整備基準が適用される部分の位置 | |

建築物以外の公共交通機関の施設 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |

配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、他の建築物との別、敷地に接する道路の位置、幅員並びにプラットホーム及び乗船場の転落防止柵等の位置 | |

各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途及び主要部分の寸法並びに出入口、改札口、通路等、階段、エレベーター、エスカレーター、便所、案内表示並びに乗降場の位置 | |

建築物以外の路外駐車場 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |

平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道路の位置、幅員並びに出入口の位置及び幅、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、車椅子使用者用駐車施設から出入口までの位置及び幅その他整備基準が適用される部分の位置 | |

(令6規則18・一部改正)