○建築士法施行細則

昭和25年11月23日

栃木県規則第130号

建築士法施行細則を次のように定める。

建築士法施行細則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 免許(第4条―第13条の11)

第3章 試験(第14条―第28条)

第4章 建築士事務所(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)の施行については、建築士法施行令(昭和25年政令第201号。以下「政令」という。)、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号。以下「省令」という。)及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号。以下「機関省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭60規則58・全改、平20規則60・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(令7規則24)

第2章 免許

(免許の申請)

第4条 法第4条第3項の規定により2級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、申請前6月以内に脱帽して正面から無背景で撮影した縦4.5センチメートル横3.5センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「免許証用写真」という。)を貼付した第1号書式による免許申請書に、次に掲げる書類(同条第4項第1号に該当する者及び同項第3号に該当する者のうち同項第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると知事が認める者にあっては、第4号に掲げる書類を除く。)(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、これを知事に提出しなければならない。ただし、第17条第1項の規定により知事に提出した同項第1号に掲げる書類又は同条第2項の規定により法第15条の6第1項の規定に基づき知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に提出した書類に記載された内容が免許申請書に記載された内容と同一であるときは第3号に掲げる書類を、第17条第1項の規定により知事に提出した同項第2号に掲げる書類又は同条第2項の規定により指定試験機関に提出した書類が法第4条第4項第4号に該当する者であることを証するものであるときは第4号に掲げる書類を添えることを要しない。

(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

(2) 知事又は指定試験機関が交付した2級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類

ア 法第4条第4項第1号又は第2号に該当する者にあっては、当該各号に掲げる学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書

イ 法第4条第4項第3号に該当する者にあっては、同項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

(4) 法第4条第2項第1号に規定する建築実務の経験を記載した書類及び当該建築実務の経験を証する書類

(昭50規則27・昭57規則82・昭59規則23・平12規則93・平20規則60・平23規則29・令元規則15・令2規則4・令4規則15・一部改正)

2 知事は、前項の場合において、申請者が2級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を示して、その旨を申請者に通知する。

(昭59規則23・平20規則19・一部改正)

(登録事項)

第6条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

(1) 登録番号及び登録年月日

(2) 氏名

(3) 2級建築士及び木造建築士試験合格の年月日及び受験番号(外国の建築士免許を受けた者にあっては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

(5) 法第22条の2に規定する講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭50規則27・昭57規則82・昭59規則23・平20規則19・平20規則60・令7規則24・一部改正)

2 知事は、前項の規定による届出のあった場合においては、名簿を訂正する。

(昭59規則23・平20規則19・平20規則60・平23規則29・平27規則36・令元規則15・一部改正)

(書換え交付の申請)

第7条の2 2級建築士及び木造建築士は、前条第1項の規定による届出をする場合において、2級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下「免許証」という。)又は2級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があったときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

(平27規則36・追加)

(再交付の申請)

第8条 2級建築士及び木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し又は失った場合においては、遅滞なく、免許証用写真を貼付した第4号書式による免許証(免許証明書)再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあってはその免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請のあった場合においては、免許証を申請者に交付する。

3 2級建築士及び木造建築士は、第1項の規定により免許証又は免許証明書の再交付を申請した後、失った免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(昭59規則23・平20規則19・平20規則60・平23規則29・一部改正)

(死亡の届出等及び免許証等の返納)

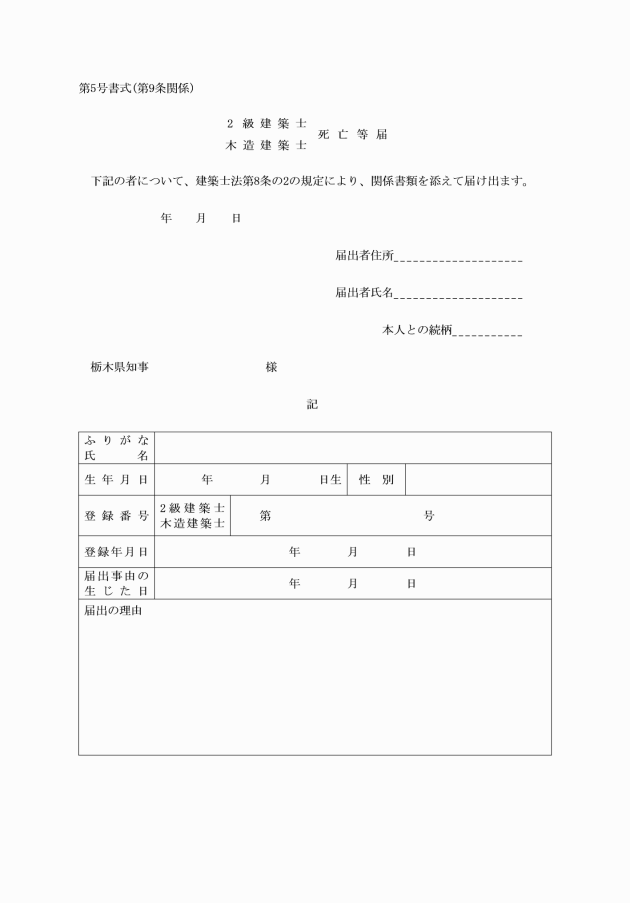

第9条 法第8条の2の規定による届出は、2級建築士及び木造建築士にあっては、第5号書式による死亡等届によらなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

ア 法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合にあっては、免許証又は免許証明書

イ 法第8条の2第3号に掲げる場合に該当する場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書

(2) その他知事が必要と認める書類

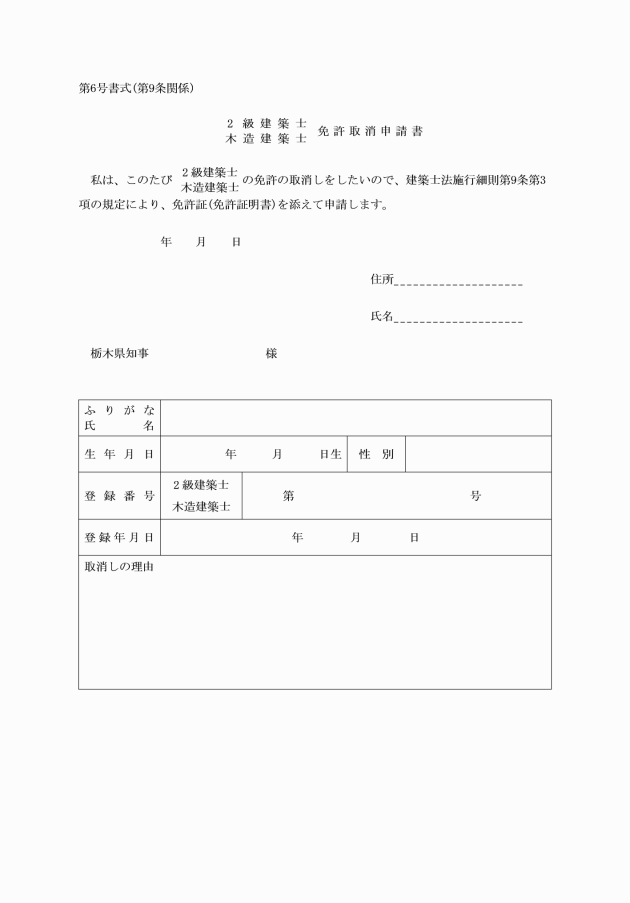

3 2級建築士及び木造建築士は、法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、第6号書式による免許取消申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

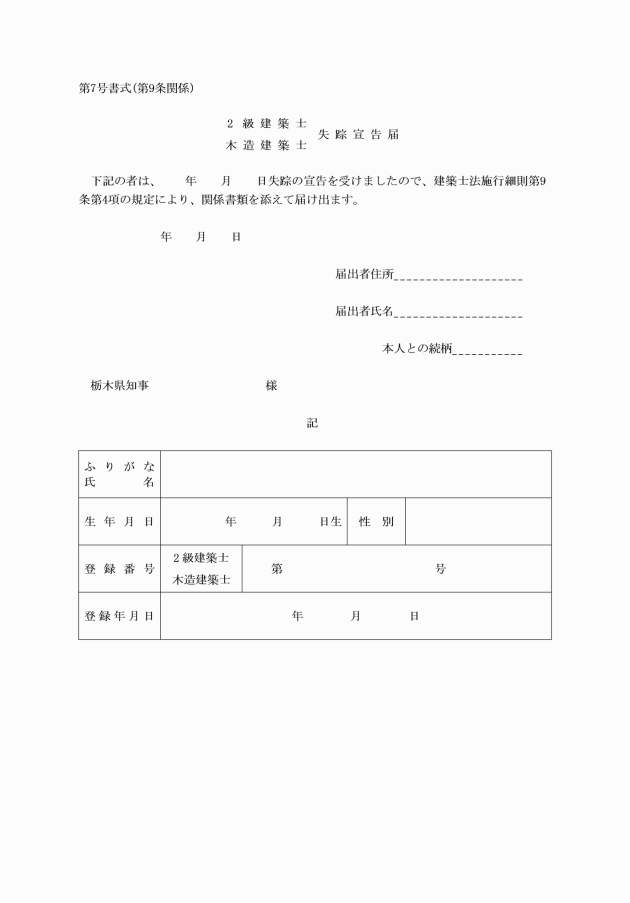

4 2級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、第7号書式による失踪宣告届に、免許証又は免許証明書その他知事が必要と認める書類を添え、これを知事に提出しなければならない。

5 2級建築士又は木造建築士が法第9条第1項(第1号及び第2号を除き、第3号にあっては法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第2項又は第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては、当該2級建築士又は木造建築士(法第9条第2項の規定により免許を取り消された場合においては、当該2級建築士若しくは木造建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消の通知を受けた日から10日以内に、免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。

(昭36規則25・昭50規則27・昭59規則23・平12規則93・平20規則19・平20規則60・令元規則15・一部改正)

(登録の抹消)

第10条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第4項の規定による届出があった場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

2 知事は、前項の規定によって登録を抹消した名簿を、抹消した日から5年間保存する。

(平20規則19・一部改正)

(住所等の届出)

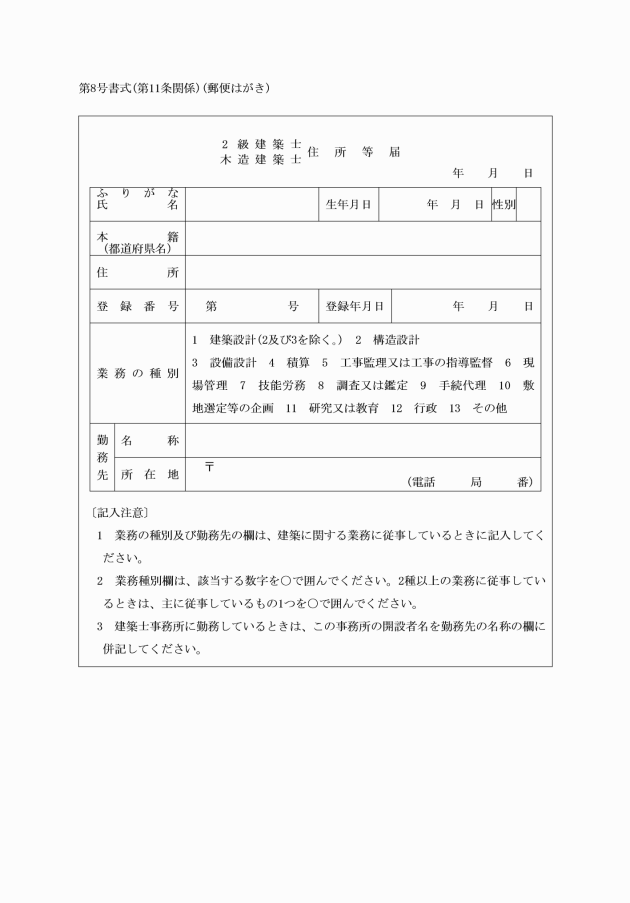

第11条 法第5条の2の規定による届出は、2級建築士及び木造建築士にあっては、第8号書式による住所等届によらなければならない。

(昭53規則50・昭59規則23・平20規則19・一部改正)

(免許証等の領置)

第12条 知事は、法第10条第1項の規定により2級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該2級建築士又は木造建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

(昭59規則23・平20規則19・平20規則60・一部改正)

(2級建築士名簿等の閲覧)

第12条の2 知事は、法第6条第2項の規定により2級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧所を設ける。

2 知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規程を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規程を告示する。

(平20規則60・追加)

(規定の適用)

第12条の3 法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関(以下「都道府県指定登録機関」という。)が同項に規定する2級建築士等登録事務(以下「2級建築士等登録事務」という。)を行う場合における第4条、第5条、第7条から第8条まで、第9条第5項、第10条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第4条第1項を除く。)中「知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、第4条第1項中「これを知事」とあるのは「これを都道府県指定登録機関(第12条の3に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、第5条第1項中「第2号書式による2級建築士免許証又は木造建築士免許証」とあるのは「2級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」と、第7条の2第3項及び第8条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第10条第1項中「免許を取り消した場合又は前条第4項の規定による届出があった場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第13条の9第1項の規定により前条第4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、前条第1項中「法第6条第2項」とあるのは「法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、同条第2項中「告示する」とあるのは「公示する」とする。

(平20規則60・追加、平27規則36・令2規則4・一部改正)

(指定の申請)

第13条 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 法第10条の20第1項に規定する2級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 2級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する2級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

(8) 指定申請者が法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(9) その他参考となる事項を記載した書類

(平20規則60・追加、平20規則61・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第13条の2 都道府県指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の都道府県指定登録機関の名称若しくは住所又は2級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平20規則60・追加)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第13条の3 都道府県指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

(平20規則60・追加)

(登録事務規程の認可の申請等)

第13条の4 都道府県指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 都道府県指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平20規則60・追加)

(事業計画等の認可の申請等)

第13条の5 都道府県指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 都道府県指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平20規則60・追加)

(登録状況の報告)

第13条の6 都道府県指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該四半期における2級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

(2) 当該四半期の末日における2級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には、2級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添えなければならない。

(1) 都道府県指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平20規則60・追加)

(不正登録者の報告)

第13条の7 都道府県指定登録機関は、2級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該2級建築士又は木造建築士に係る登録事項

(2) 偽りその他不正の手段

(平20規則60・追加)

(2級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第13条の8 都道府県指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする2級建築士等登録事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(平20規則60・追加)

(1) 法第5条の2、法第8条の2又は第9条第4項の規定による届出 当該届出に係る事項

(2) 機関省令第40条第1項又は機関省令第43条第1項の規定による報告書の提出 機関省令第40条第2項第2号イ又は機関省令第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と都道府県指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、都道府県指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを都道府県指定登録機関に交付する方法

(平20規則60・追加、令2規則4・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第13条の10 知事は、都道府県指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項若しくは第2項の規定により2級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により2級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を都道府県指定登録機関に通知する。

(1) 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

(3) 処分の内容及び処分を行った年月日

(平20規則60・追加、令元規則15・一部改正)

(公示)

第13条の11 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、県公報で公示することによって行う。

(平20規則60・追加)

第3章 試験

(2級建築士試験及び木造建築士試験の方法)

第14条 2級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び建築設計製図(仕様書の作成を含む。)について筆記試験により行う。

2 前項に規定する建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受験することができる。

3 学科の試験は、次に掲げる科目について行う。

(1) 建築計画(建築設備の概要を含む。)

(2) 建築構造(2級建築士試験にあっては構造計算及び建築材料を、木造建築士試験にあっては建築材料を含む。)

(3) 建築施工(施工契約及び敷地測量を含む。)

(4) 建築法規(建築基準法及び法並びにこれらの関係法令)

(昭50規則27・全改、昭59規則23・昭60規則58・一部改正)

(学科の試験の免除)

第15条 知事は、学科の試験(他の都道府県知事が行った学科の試験を含む。)に合格した者については、引き続いて行われる次の4回の2級建築士試験又は木造建築士試験のうち2回(学科の試験(他の都道府県知事が行った学科の試験を含む。)に合格した2級建築士試験又は木造建築士試験の建築設計製図(前条第1項に規定する建築設計製図をいう。)の試験を受けなかった場合においては、3回)の2級建築士試験又は木造建築士試験に限り、それぞれ学科の試験を免除する。

(昭50規則27・全改、平13規則80・平17規則5・平20規則60・令2規則4・一部改正)

(試験期日等の公告)

第16条 2級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ県公報で公告する。

(昭59規則23・一部改正)

ア 法第15条第1号に該当する者にあっては、同号に掲げる学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)

イ 法第15条第2号に該当する者にあっては、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

(2) 法第4条第2項第1号に規定する建築実務の経験を記載した書類及び当該建築実務の経験を証する書類

(3) 受験申込前6月以内に脱帽して正面から無背景で撮影した縦4.5センチメートル横3.5センチメートルの写真

2 指定試験機関が2級建築士等試験事務を行う2級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、指定試験機関に申込まなければならない。

(昭50規則27・昭59規則23・昭60規則58・平17規則5・平20規則60・平23規則29・令2規則4・令4規則15・一部改正)

(合格公告及び通知)

第18条 知事又は指定試験機関は、2級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。

2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

(昭50規則27・昭59規則23・昭60規則58・平20規則19・令4規則15・一部改正)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告)

第19条 指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する知事の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

(2) 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

(3) 不正行為の事実

(4) 処分の内容及び年月日

(5) その他参考事項

(昭59規則23・昭60規則58・平20規則19・一部改正)

(指定の申請)

第20条 法第15条の6第2項に規定する指定を受けようとする者(次項第11号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 2級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(7) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(9) 2級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

(11) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(12) その他参考となる事項を記載した書類

(昭60規則58・追加、平17規則6・平20規則60・平20規則61・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第21条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は2級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則58・追加、平20規則60・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第22条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

(昭60規則58・追加、平20規則60・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第23条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験委員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

(昭60規則58・追加、平20規則60・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第24条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則58・追加、平20規則60・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第25条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則58・追加、平20規則60・一部改正)

(2級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第26条 指定試験機関は、2級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験年月日

(2) 試験地

(3) 受験申請者数

(4) 受験者数

(5) 合格者数

(6) 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、第17条第1項第1号及び第2号に掲げる書類並びに同条第2項の規定により提出された受験申込書を添えなければならない。

(1) 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭60規則58・追加、平20規則60・令2規則4・一部改正)

(2級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第27条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする2級建築士等試験事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(昭60規則58・追加、平20規則60・一部改正)

(公示)

第28条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、県公報で公示することによって行う。

(昭60規則58・追加、平20規則60・一部改正)

第4章 建築士事務所

(平20規則60・追加)

(登録通知書の交付)

第29条 知事は、法第23条の3第1項の規定により登録をした場合においては、その旨を記載した通知(以下「登録通知書」という。)を当該登録の申請者に交付する。

(平20規則60・追加)

(登録事項の変更)

第30条 法第23条の5第1項及び第2項の規定による届出は、第9号書式による建築士事務所登録事項変更届の正本及び副本を提出してしなければならない。

2 前項の届出書には、登録通知書その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。

(平20規則60・追加、平27規則36・一部改正)

(廃業等の届出)

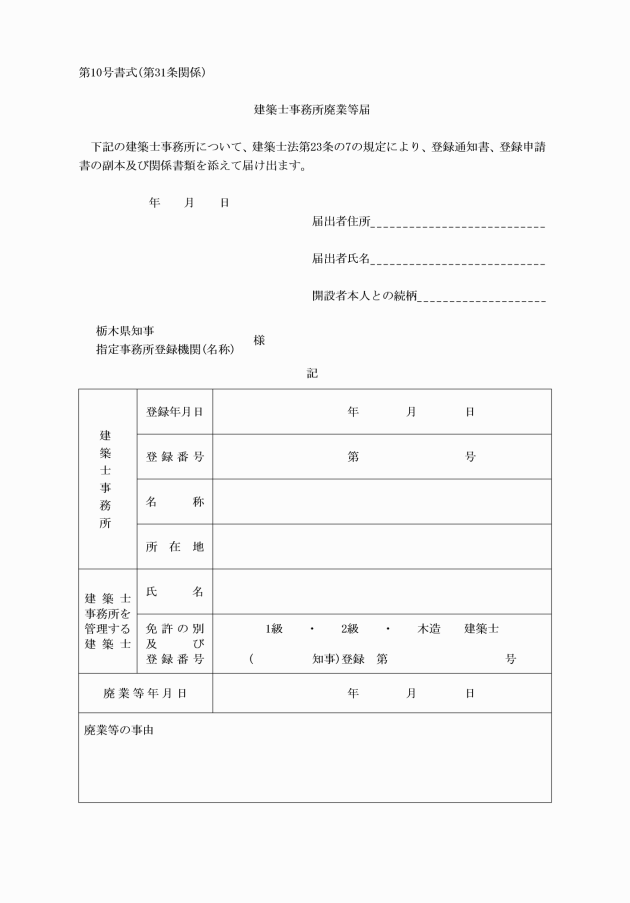

第31条 法第23条の7の規定による届出は、第10号書式による建築士事務所廃業等届によらなければならない。

2 前項の届出書には、登録通知書、法第23条の2に規定する登録申請書の副本その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。

(平20規則60・追加)

(登録簿等の閲覧)

第32条 知事は、法第23条の9の規定により同条各号に掲げる書類を一般の閲覧に供するため、閲覧所を設ける。

2 知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規程を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規程を告示する。

(平20規則60・追加)

(登録通知書の返納)

第33条 建築士事務所の開設者が法第26条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された場合においては、直ちに、登録通知書を知事に返納しなければならない。

(平20規則60・追加)

(平20規則60・追加、平27規則36・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和27年12月31日までに行われる2級建築士試験において、同時に3科目又は4科目に合格点を得た者については、第14条第2項の規定にかかわらず、昭和29年12月31日までに行われる2級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭27規則60・昭29規則32・一部改正)

附則(昭和30年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和28年2級建築士試験において、3科目又は4科目に合格点を得た者で昭和29年2級建築士試験を受けた者は、第14条の規定にかかわらず、次回の試験を受ける場合に限り、当該科目及び昭和29年2級建築士試験において合格点を得た科目の試験を免除する。

3 昭和29年2級建築士試験において、3科目又は4科目に合格点を得た者については、第14条第2項の規定にかかわらず、引き続いて行われる2回の試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。

附則(昭和31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月21日から適用する。

附則(昭和33年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年2月10日から適用する。

附則(昭和36年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第14条第2項の改正規定は、昭和33年2級建築士試験において合格点を得た科目から適用する。

附則(昭和40年規則第32号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和50年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の栃木県建築士法施行細則(以下「改正前の施行細則」という。)の規定により、昭和46年から昭和49年までに行われた2級建築士試験において1科目以上に合格点を得た者(以下「一部科目合格者」という。)に係る2級建築士試験についての試験科目及び試験の免除については、なお従前の例による。

3 知事は、一部科目合格者が昭和50年以後に行われる2級建築士試験において1科目以上に合格点を得た場合には、この細則による改正後の栃木県建築士法施行細則(以下「改正後の施行細則」という。)第18条第2項の規定にかかわらず、一部科目に合格した旨本人あて通知するものとする。

4 この規則の施行日前に改正前の施行細則第18条第1項の規定により、交付された合格証書に記載されている合格証書番号は、改正後の施行細則第6条第3号に規定する合格番号とみなす。

附則(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第23号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第93号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の建築士法施行細則の規定により調整した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成13年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の第18条第1項の規定による通知を受けた者に係る合格番号(建築士法施行細則の一部を改正する規則(昭和50年栃木県規則第27号)附則第4項の規定により合格番号とみなされた合格証書番号を含む。)は、改正後の第6条第3号に規定する受験番号とみなす。

附則(平成20年規則第60号)

1 この規則は、平成20年11月28日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の建築士法施行細則の規定により調整した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年栃木県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

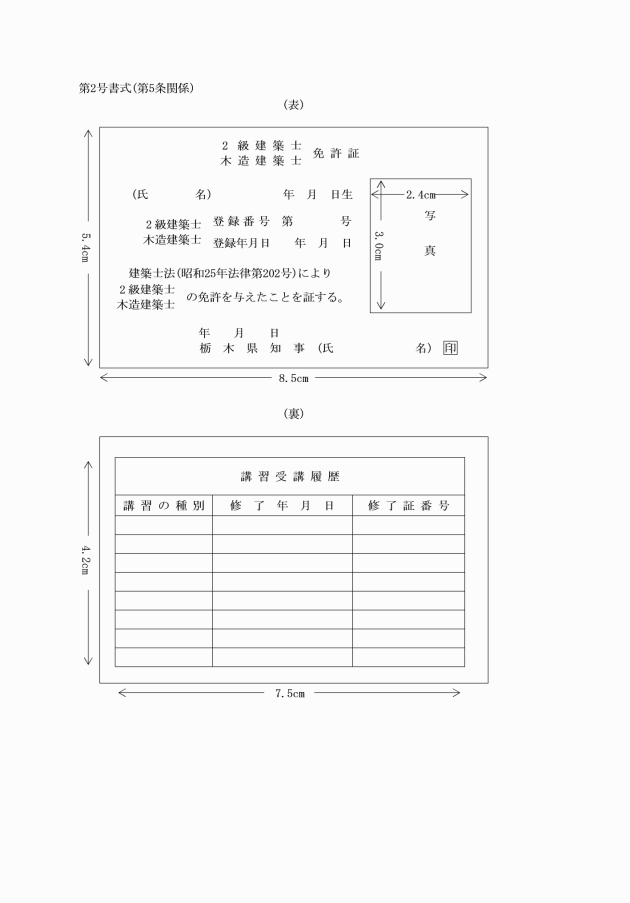

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の建築士法施行細則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2号書式による2級建築士免許証又は木造建築士免許証(次項において「旧書式による免許証」という。)は、この規則による改正後の建築士法施行細則(次項において「改正後の規則」という。)第2号書式による2級建築士免許証又は木造建築士免許証(次項において「新書式による免許証」という。)とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧書式による免許証を交付されている2級建築士又は木造建築士は、新書式による免許証の交付を申請することができる。この場合においては、改正後の規則第8条第1項及び第2項の規定を準用する。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成27年規則第36号)

この規則は、平成27年6月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年6月25日から施行する。

附則(令和元年規則第15号)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の建築士法施行細則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(令和2年規則第4号)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた2級建築士試験又は木造建築士試験(以下「2級建築士試験等」という。)に合格した者に対する改正後の第4条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に行われた直近2回の2級建築士試験等のうちいずれかの2級建築士試験等の学科の試験(他の都道府県知事が行った学科の試験を含む。)に合格した者に対する改正後の第15条の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第28号)抄

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(令2規則4・全改、令3規則5・令7規則24・令7規則28・一部改正)

(平27規則36・全改)

(平20規則19・追加、平20規則60・令元規則15・令3規則5・令7規則24・一部改正)

(平23規則29・全改、平27規則36・令3規則5・令7規則24・一部改正)

(平23規則29・全改、令3規則5・令7規則24・一部改正)

(平20規則19・追加、平20規則60・令3規則5・一部改正)

(平20規則19・追加、平20規則60・令3規則5・一部改正)

(平20規則19・追加、平20規則60・令元規則15・令3規則5・一部改正)

(昭53規則50・全改、昭59規則23・平12規則93・一部改正、平20規則19・旧第3号書式繰下・一部改正)

(令6規則30・全改)

(平20規則60・追加、令3規則5・一部改正)