○栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成17年1月31日

栃木県規則第1号

栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則を次のように定める。

栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則

栃木県公害防止条例施行規則(昭和47年栃木県規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(有害物質)

第3条 条例第2条第1項第3号ウの規則で定める物質(以下「有害物質」という。)は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素

(4) 鉛及びその化合物

(5) 窒素酸化物

(6) ホルムアルデヒド

(7) ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニル

(特定施設)

第4条 条例第2条第1項第7号の規則で定める施設は、別表第1の第2欄に掲げる施設とする。ただし、同表の第3欄に掲げる施設を除く。

(特定建設作業)

第5条 条例第2条第1項第9号の規則で定める作業は、別表第2の第2欄に掲げる作業とする。ただし、同表の第3欄に掲げる作業を除く。

第9条 削除

(令3規則27)

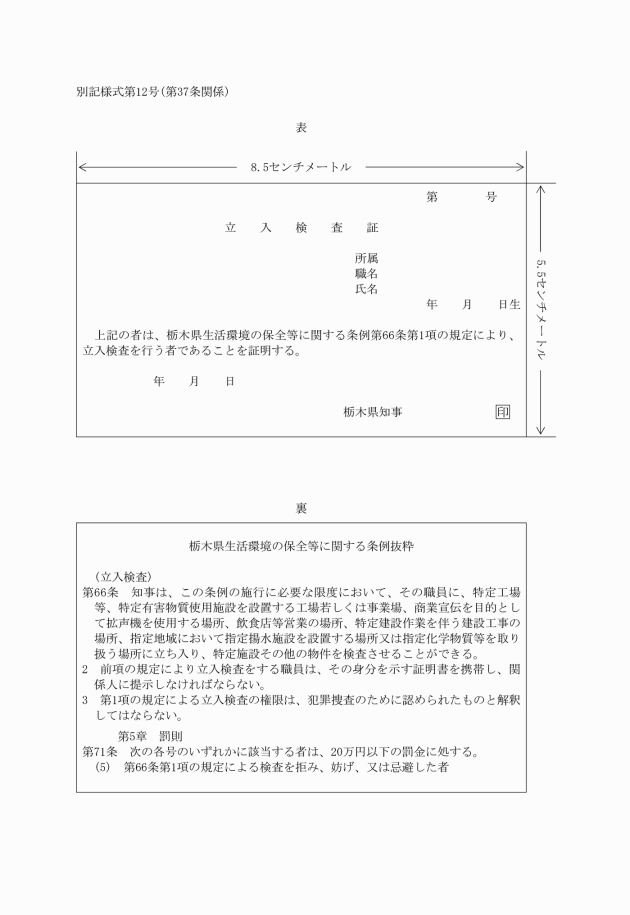

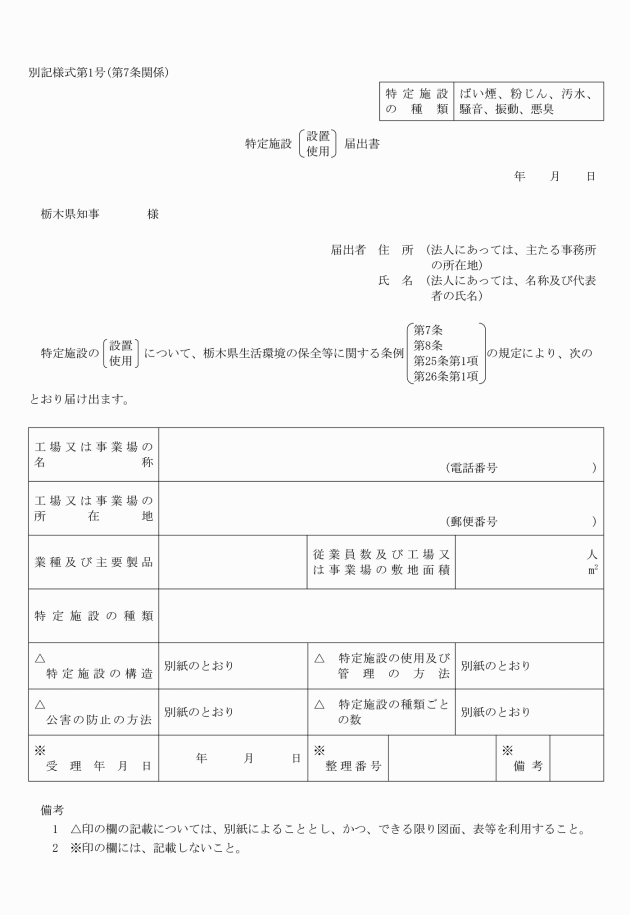

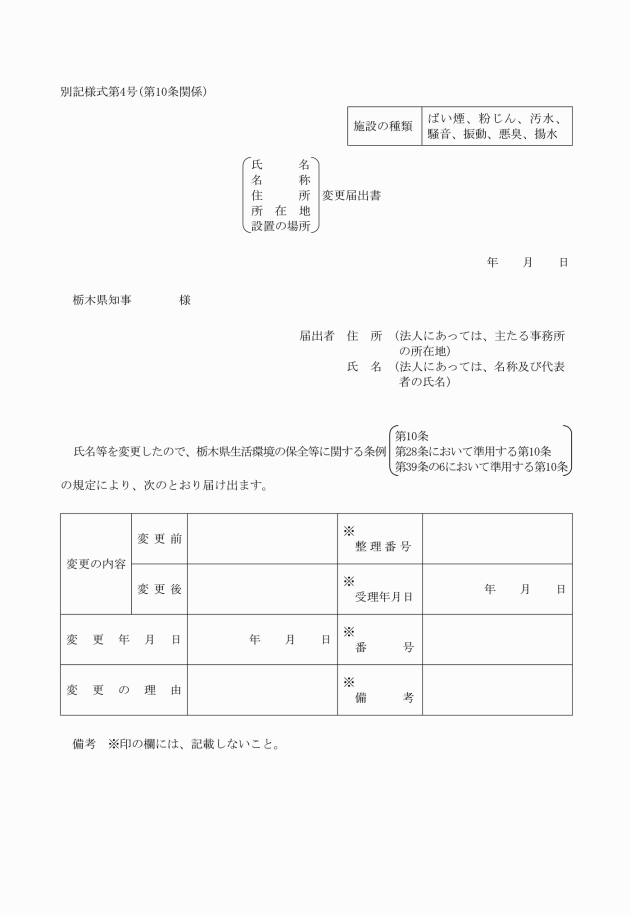

(1) 条例第7条第1号若しくは第2号、第25条第1項第1号若しくは第2号又は第39条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更の届出(別記様式第4号)

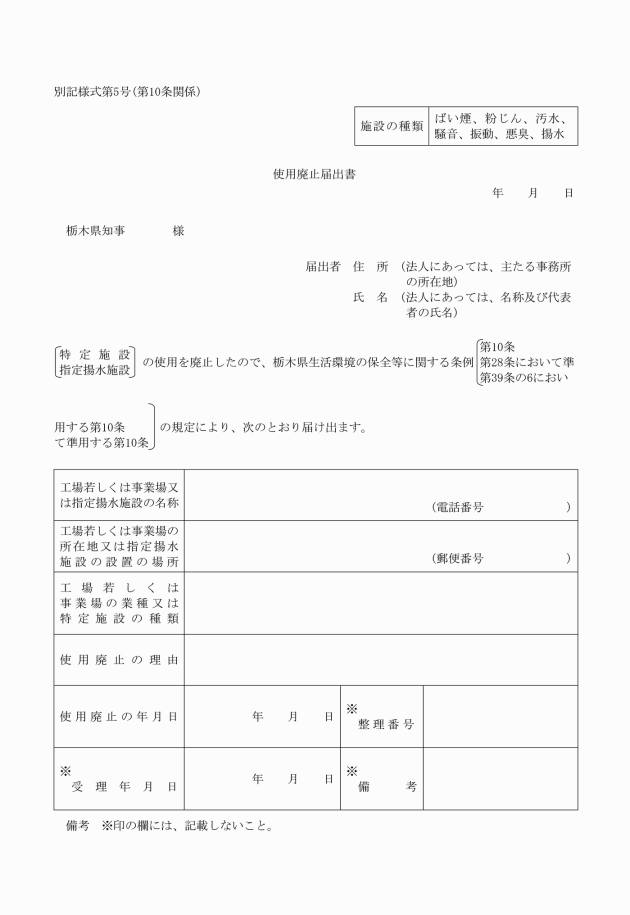

(2) 特定施設又は指定揚水施設の使用の廃止の届出(別記様式第5号)

(平25規則19・一部改正)

(平25規則19・一部改正)

(燃焼禁止物質)

第12条 条例第15条の規則で定める物質は、ゴム、皮革、合成樹脂、木材、油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)又は繊維(植物繊維を除く。)を含むものとする。

(焼却炉)

第13条 条例第15条第1号の規則で定める焼却炉は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7に規定する構造を有する焼却炉とする。

(公益上又は社会の習慣上やむを得ない燃焼禁止物質の燃焼等)

第14条 条例第15条第3号の規則で定める燃焼禁止物質の燃焼は、次に掲げる燃焼禁止物質の燃焼とする。

(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な燃焼禁止物質の燃焼

(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼禁止物質の燃焼

(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼禁止物質の燃焼

(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼禁止物質の燃焼

(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼禁止物質の燃焼であって軽微なもの

(特定有害物質使用施設)

第16条 条例第19条の規則で定める施設は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条2項に規定する特定施設及び条例第2条第1項第7号に規定する特定施設(汚水に係るものに限る。)とする。

(地下浸透禁止物質)

第18条 条例第21条の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 鉛及びその化合物

(4) 六価クロム及びその化合物

(5) ひ素及びその化合物

(6) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(7) ポリ塩化ビフェニル(PCB)

(8) 鉱油類

(9) フェノール類

(10) トリクロロエチレン

(11) テトラクロロエチレン

(12) ジクロロメタン

(13) 四塩化炭素

(14) 1,2-ジクロロエタン

(15) 1,1-ジクロロエチレン

(16) シス-1,2-ジクロロエチレン

(17) 1,1,1-トリクロロエタン

(18) 1,1,2-トリクロロエタン

(19) 1,3-ジクロロプロペン

(20) セレン及びその化合物

(1) 特定施設の配置図(工場又は事業場の建物の配置及び特定施設の位置を明示すること。)

(2) 工場又は事業場付近の見取図

(3) 騒音等の発生に係る操業の系統を説明する書類

(飲食店等営業の範囲)

第21条 条例第31条の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

(1) 飲食店(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。)

(2) カラオケボックス

(3) ボウリング場

(4) バッティングセンター

(5) ゴルフ練習場

(令3規則27・一部改正)

(令3規則27・一部改正)

(使用の禁止に係る音響機器)

第24条 条例第32条の規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)

(3) 音響再生装置

(4) 拡声装置

(5) 楽器

(悪臭の防止のための遵守事項)

第25条 条例第33条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 悪臭を発生する原料、製品等は、悪臭がもれにくい容器に収納し、又は覆いをかける等の措置を講じて保管すること。

(2) 屋内で悪臭を発生する作業を行う工場又は事業場は、作業場所を清潔に保ち、又は建物の気密性を高める等周辺の生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講ずること。

(3) 悪臭を発生する作業は、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合は、屋外において行わないこと。

(4) 強度の悪臭を発生する工場又は事業場には、有効な脱臭装置を設置すること。

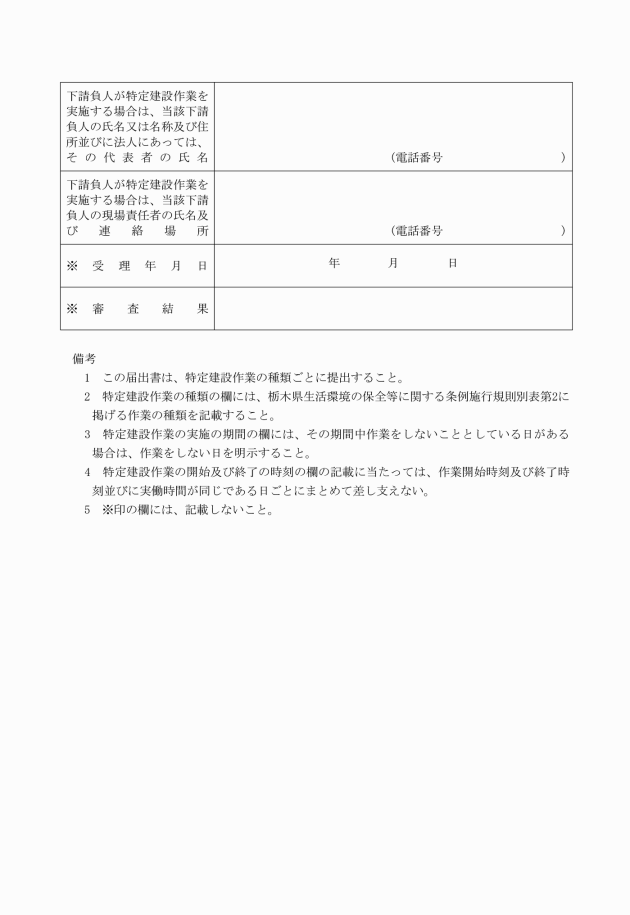

(特定建設作業の実施の届出に添付すべき書類)

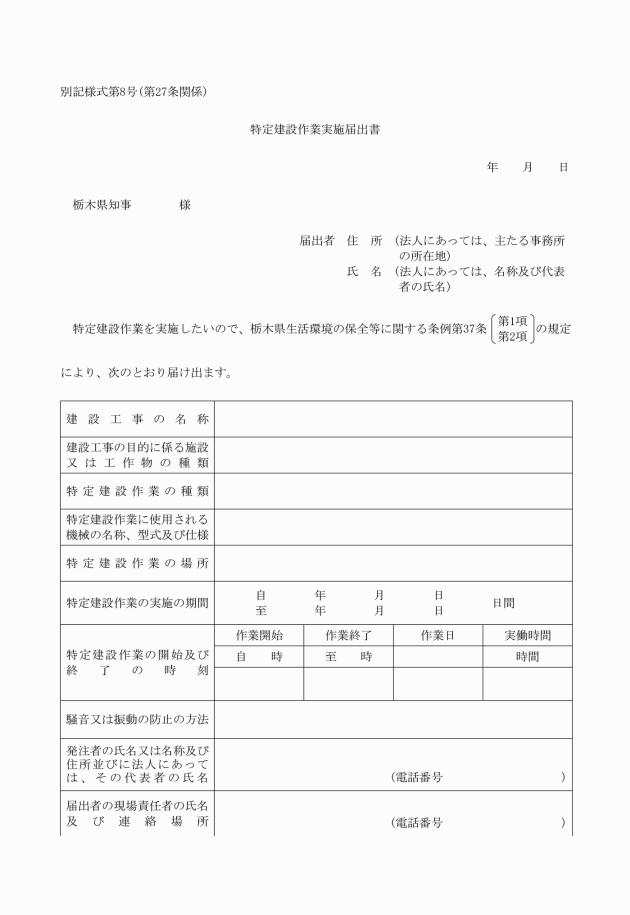

第28条 条例第37条第3項の規則で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示した書類とする。

(指定揚水施設)

第29条の2 条例第39条の3第1項の規則で定める施設は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートルを超えるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

(1) 農業の用に供するものであって、ストレーナーの位置が地表から深さ30メートル未満の位置にあるもの

(2) 主として災害時における使用に供することを目的とするもの

(平25規則19・追加)

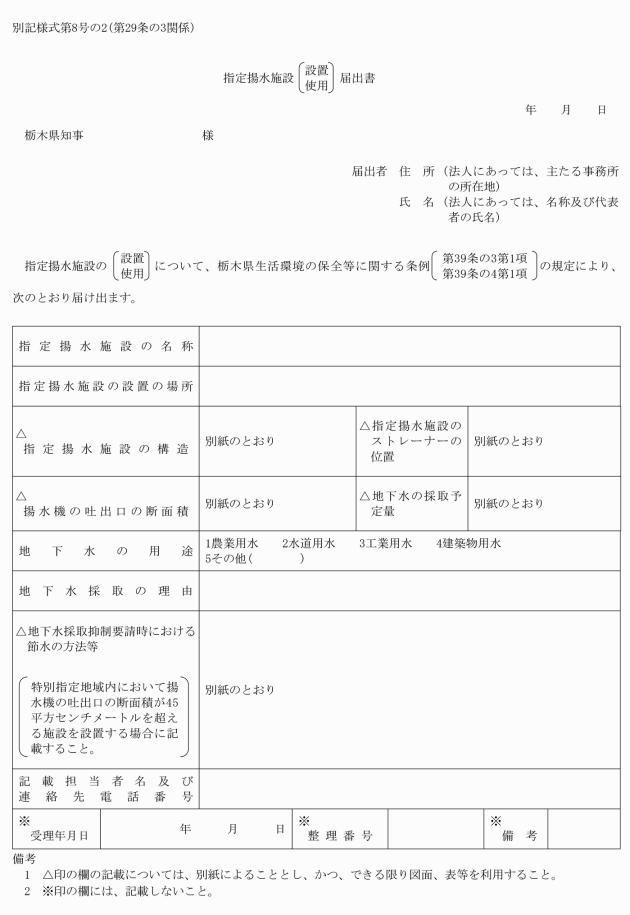

(指定揚水施設の設置等の届出)

第29条の3 条例第39条の3第1項及び第39条の4第1項の規定による届出は、別記様式第8号の2によるものとする。

2 条例第39条の3第2項(条例第39条の4第2項及び第39条の5第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定揚水施設の位置図

(2) 指定揚水施設の構造図

(3) その他知事が必要と認める書類

(平25規則19・追加)

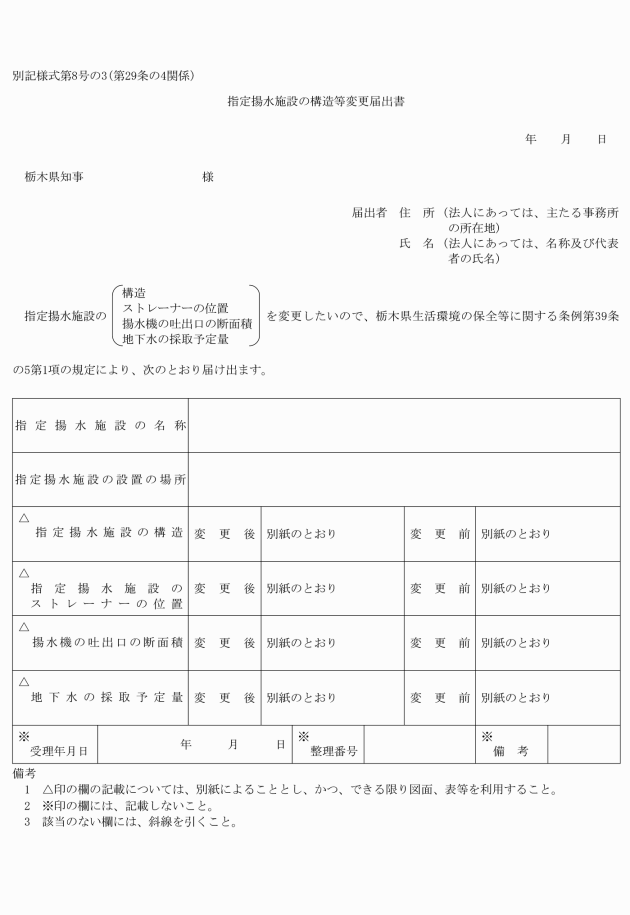

(指定揚水施設の構造等の変更の届出)

第29条の4 条例第39条の5第1項の規定による届出は、別記様式第8号の3によるものとする。

(平25規則19・追加)

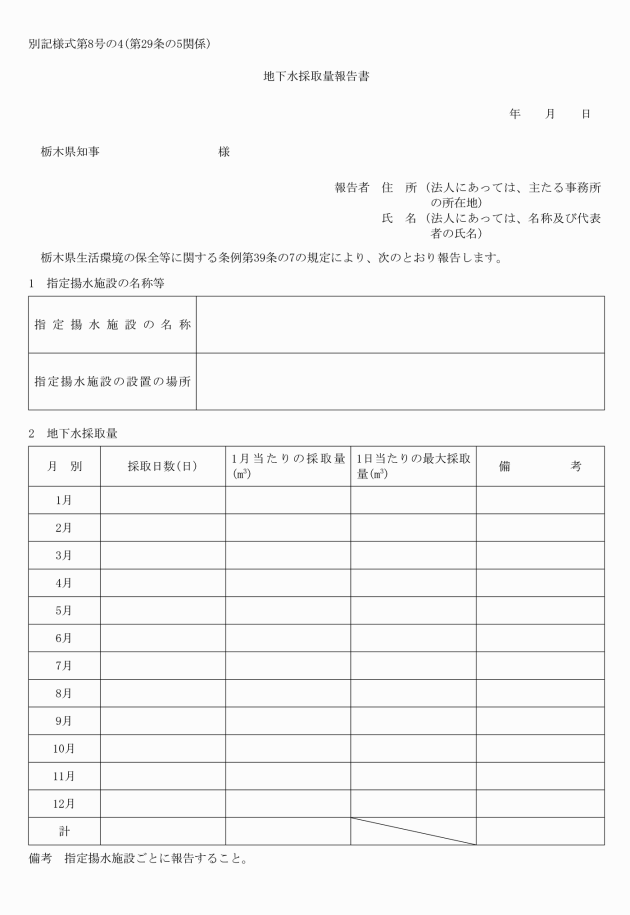

2 前項の報告に係る地下水の採取量は、水量測定器により測定するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより、揚水機の使用時間、使用電力量等を基礎として算出することができる。

(平25規則19・追加)

(地下水採取抑制の要請に係る指定揚水施設の揚水機の吐出口の断面積)

第29条の6 条例第39条の8の規則で定める断面積は、45平方センチメートルを超えるものとする。

(平25規則19・追加)

(指定化学物質等の管理に関する計画の作成)

第30条 条例第41条の計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定化学物質等の管理の方針

(2) 指定化学物質等の自主管理目標及び目標達成のための措置

(3) 指定化学物質等の管理体制

(4) 指定化学物質等の取扱状況

(5) 事故時の措置

(6) その他指定化学物質等を適正に管理するために必要な事項

(平23規則13・一部改正)

(公害防止責任者を選任すべき施設)

第32条 条例第50条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) ばい煙に係る特定施設、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1に掲げる施設又はダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1に掲げる施設

(2) 粉じんに係る特定施設又は大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設

(3) 汚水に係る特定施設、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設又はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設

(4) 騒音に係る特定施設又は騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に掲げる施設

(5) 振動に係る特定施設又は振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に掲げる施設

(公害防止責任者の業務)

第33条 条例第50条第1項の規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)にあっては、次に掲げる業務

ア 使用する燃料又は原材料の検査

イ ばい煙発生施設の点検

ウ ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

エ ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及びその結果の記録

オ 測定機器の点検及び補修

カ 特定施設についての事故時における応急の措置の実施

キ ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施

(2) 前条第2号に掲げる施設(以下この号において「粉じん発生施設」という。)にあっては、次に掲げる業務

ア 使用する原材料の検査

イ 粉じん発生施設の点検

ウ 粉じん発生施設から発生し、又は飛散する粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

(3) 前条第3号に掲げる施設(以下この号において「汚水等排出施設」という。)にあっては、次に掲げる業務

ア 使用する原材料の検査

イ 汚水等排出施設の点検

ウ 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

エ 排出水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録

オ 測定機器の点検及び補修

カ 特定施設についての事故時における応急の措置の実施

キ 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施

(4) 前条第4号に掲げる施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)にあっては、次に掲げる業務

ア 騒音発生施設の配置の改善

イ 騒音発生施設の点検

ウ 騒音発生施設の操作の改善

エ 騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修

(5) 前条第5号に掲げる施設(以下この号において「振動発生施設」という。)にあっては、次に掲げる業務

ア 振動発生施設の配置の改善

イ 振動発生施設の点検

ウ 振動発生施設の操作の改善

エ 振動を防止するための施設の操作、点検及び補修

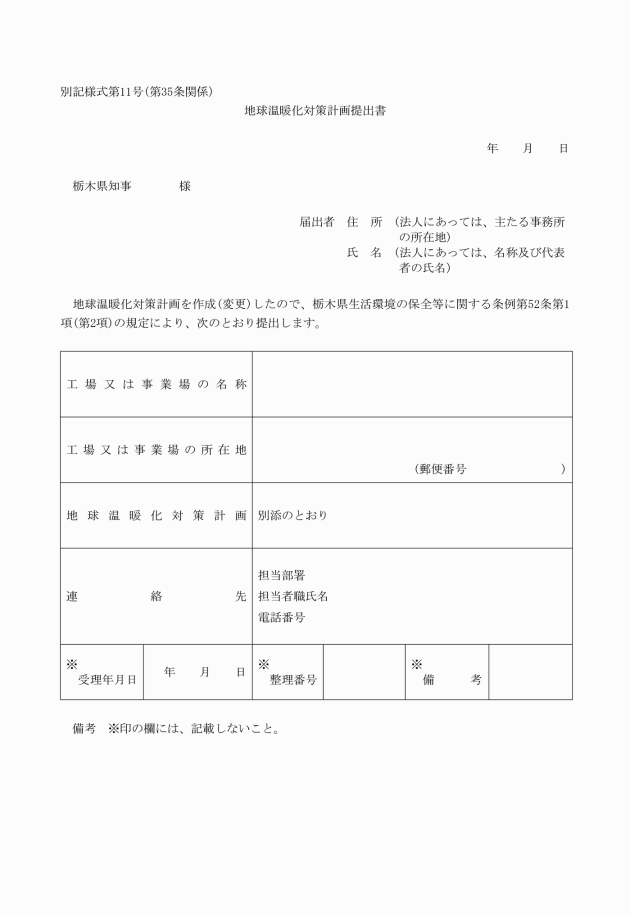

(1) 使用した化石燃料(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第2項に規定する化石燃料をいう。)の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の量をエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条第1項に規定する方法により原油の数量に換算した量及び他人から供給された熱の年度の量を同条第2項第1号に規定する方法により原油の数量に換算した量を合算した量が1,500キロリットル以上である工場又は事業場

(2) 電気(他人から供給されたものに限る。)の年度の使用量が600万キロワット時以上である工場又は事業場

(平29規則15・令5規則40・一部改正)

2 条例第52条第1項の計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制

(2) 温室効果ガスの排出の状況

(3) 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標及び措置

(平29規則15・一部改正)

(自動車排出ガス)

第36条 条例第56条第1項の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) 一酸化炭素

(2) 二酸化炭素

(3) 炭化水素

(4) 鉛化合物

(5) 窒素酸化物

(6) 粒子状物質

(届出書の提出)

第38条 条例又はこの規則の規定に基づく届出書は、正本にその写し2通(騒音、振動又は悪臭に係る届出書にあっては、1通)を添えて提出するものとする。

附則

(令6規則27・旧第1項・一部改正)

附則(平成18年規則第72号)抄

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平25規則32・旧第1項・一部改正)

附則(平成22年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第35号)

この規則は、平成27年6月6日から施行する。

附則(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者に対する改正後の栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則第21条及び第23条の規定の適用については、なお従前の例による。

(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

3 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

附則(令和5年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平25規則19・平28規則18・平29規則15・平31規則19・令4規則41・一部改正)

(1) ばい煙に係る特定施設

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 亜鉛又はアルミニウムの第2次精錬の用に供する溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満であること。) | ア 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設 イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物 ウ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物 |

2 | パルプ、紙製造業又は繊維工業(衣服その他繊維製品に係るものを除く。)の用に供する漂白施設(塩素又は次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤を使用するものであって塩素(次亜塩素酸ナトリウムにあっては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり10キログラム以上であること。) | |

3 | 尿素樹脂、フェノール樹脂又はメラミン樹脂の製造又は加工(成形材料の成形加工を除く。)の用に供する反応施設及び熱処理施設(ホルマリンをホルムアルデヒド換算した処理能力が1時間当たり10キログラム以上であること。) | |

4 | 金属製品の製造の用に供する表面処理施設及び酸洗施設(塩酸を塩素換算した処理能力が1時間当たり10キログラム以上であること。) |

(2) 粉じんに係る特定施設

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 飼料又は有機質肥料の用に供する粉砕施設及びふるい(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | ア 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設 イ 鉱山保安法第13条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設 ウ 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物 エ ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物 |

2 | 窯業土石又は鉱物(コークスを含む。)の用に供する施設であって次に掲げるもの(湿式のもの及び密閉式のものを除く。) ア 破砕機及び摩砕機(原動機の定格出力が37.5キロワット以上であること。) イ ふるい(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。) ウ 消化施設 エ 包装施設 オ たい積場(面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であること。) | |

3 | 活性炭又は炭素製品の用に供する施設であって次に掲げるもの(湿式のもの及び密閉式のものを除く。) ア 活性炭製造施設(塩化亜鉛を使用する反応炉を除く。) イ 練炭又は豆炭製造施設 ウ 素灰製造施設 |

(3) 汚水に係る特定施設

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 工場又は事業場の用に広く供する施設であって次に掲げるもの ア 廃ガス洗浄施設 イ 湿式集じん施設 ウ 湿式脱臭施設 エ 塗装水洗ブース | ア 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場内に所在する施設 イ 鉱山保安法第13条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設 ウ 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物 エ ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物 |

2 | カレー粉、パン、菓子又は麦芽の製造の用に供する原料処理施設 | |

3 | 段ボールの製造の用に供するちょう合施設 | |

4 | ゴム製品の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料処理施設 イ 加硫施設 | |

5 | プラスチック製品の製造の用に供する成形施設(間接冷却のものを除く。) | |

6 | 蓄電池の製造の用に供する充電施設 | |

7 | 石材の加工の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 研摩施設 イ 湿式切断施設 | |

8 | 畜産食料品又は飲料の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 混合施設 イ 充てん施設 | |

9 | 医薬品又は農薬の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 混合施設 イ 充てん施設 | |

10 | 木製品の製造の用に供するちょう合施設 | |

11 | 化粧品、歯みがきその他の化粧用調整品の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 混合施設 イ 充てん施設 | |

12 | 金属製品の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 鋳造施設 イ 研摩施設 | |

13 | 非鉄金属製品の製造の用に供する圧延施設 | |

14 | 納豆製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料処理施設 イ 湯煮施設(蒸煮施設を含む。) | |

15 | 穀粉製造業の用に供する洗米施設 |

(4) 騒音に係る特定施設

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 金属加工機械であって次に掲げるもの ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧能力が50トン以上のものに限る。) オ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) カ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) コ タンブラー サ 研摩機 シ 切断機(といしを用いるものに限る。) | ア 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された施設(1の項の第2欄のサ及び12の項の第2欄に掲げる施設を除く。) イ 鉱山保安法第13条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設 ウ 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物 エ ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物 |

2 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第1第2号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |

3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |

4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |

5 | 建設用資材製造機械であって次に掲げるもの ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) イ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |

6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |

7 | 木材加工機械であって次に掲げるもの ア ドラムバーカー イ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) オ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) カ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |

8 | 抄紙機 | |

9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |

10 | 合成樹脂用射出成形機 | |

11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) | |

12 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |

(5) 振動に係る特定施設

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 金属加工機械であって次に掲げるもの ア 液圧プレス(矯正プレスを除く。) イ 機械プレス ウ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) エ 鍛造機 オ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | ア 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された施設 イ 鉱山保安法第13条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設 ウ 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物 エ ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物 |

2 | 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして振動規制法施行令別表第1第2号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |

3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |

4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |

5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |

6 | 木材加工機械であって次に掲げるもの ア ドラムバーカー イ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |

7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |

8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |

9 | 合成樹脂用射出成形機 | |

10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |

(6) 悪臭に係る特定施設

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 獣畜、魚介類又は鳥類の臓器、骨皮、羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料置場 イ 煮沸施設 ウ 乾燥施設 エ 混合施設 |

|

2 | パルプの製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 蒸解施設 イ 薬液濃縮施設 ウ 薬品回収ボイラー エ 洗浄施設 | |

3 | 200頭以上の豚(生後5ケ月未満の豚を除く。)の飼養の用に供する施設 | |

4 | 3,000羽以上の鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養の用に供する施設 | |

5 | 動物性油脂又はゼラチンの製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料置場 イ 煮沸施設 | |

6 | 皮革の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料置場 イ 洗浄施設 ウ 脱灰施設 | |

7 | 鶏ふんの乾燥の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 生ふん置場 イ 生ふん処理施設(1日の処理能力が500キログラム以上のものに限る。) | |

8 | 医薬品の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 原料分解施設 イ 反応施設 |

別表第2(第5条関係)

(1) 騒音に係る特定建設作業

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | ア 当該作業がその作業を開始した日に終わるもの イ 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われるもの |

2 | びょう打機を使用する作業 | |

3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) | |

4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであってその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) | |

5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | |

6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2第6号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 | |

7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2第7号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 | |

8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2第8号の規定により環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |

(2) 振動に係る特定建設作業

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 | ア 当該作業がその作業を開始した日に終わるもの イ 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われるもの |

2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |

3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) | |

4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |

別表第3(第6条関係)

(平18規則72・平22規則49・平27規則35・平28規則59・令元規則3・令6規則27・一部改正)

(1) ばい煙に係る規制基準

備考

1 この表の第4欄に掲げる数値は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりに含まれる有害物質の量とする。

2 測定点は、ばい煙に係る特定施設の排出口(ばい煙に係る特定施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。)とする。

3 この表の第4欄に掲げる有害物質の量は、1の項に掲げるものにあっては日本産業規格(以下「規格」という。)K0106に定める方法により測定される量として、2の項に掲げるものにあっては規格K0107に定める方法により測定される量として、3の項に掲げるものにあっては規格K0303に定める方法により測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

4 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

(2) 粉じんに係る規制基準

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 別表第1(2)の表1の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 フード及び集じん機が設置されていること。 3 防じんカバーで覆われていること。 4 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

2 | 別表第1(2)の表2の項のアからエまでに掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 フード及び集じん機が設置されていること。 3 散水設備によって散水が行われていること。 4 防じんカバーで覆われていること。 5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

3 | 別表第1(2)の表2の項のオに掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 散水設備によって散水が行われていること。 3 防じんカバーで覆われていること。 4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

4 | 別表第1(2)の表3の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 フード及び集じん機が設置されていること。 3 防じんカバーで覆われていること。 4 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |

(3) 排出水に係る規制基準

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | カドミウム及びその化合物(単位:1リットルにつきミリグラム) | 0.1 |

2 | シアン化合物(単位:1リットルにつきミリグラム) | 1 |

3 | 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)(単位:1リットルにつきミリグラム) | 1 |

4 | 鉛及びその化合物(単位:1リットルにつきミリグラム) | 0.2 |

5 | 六価クロム化合物(単位:1リットルにつきミリグラム) | 0.1 |

6 | ひ素及びその化合物(単位:1リットルにつきミリグラム) | 0.5 |

7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(単位:1リットルにつきミリグラム) | 0.005 |

8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |

9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)(単位:1リットルにつきミリグラム) | 0.003 |

10 | ふっ素及びその化合物(単位:1リットルにつきミリグラム) | 8 |

11 | 水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上8.6以下 |

12 | 生物化学的酸素要求量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 25(日間平均20) |

13 | 化学的酸素要求量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 25(日間平均20) |

14 | 浮遊物質量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 50(日間平均40) |

15 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位:1リットルにつきミリグラム) | 5 |

16 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位:1リットルにつきミリグラム) | 10 |

17 | フェノール類含有量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 1 |

18 | 銅含有量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 3 |

19 | 亜鉛含有量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 5 |

20 | 溶解性鉄含有量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 3 |

21 | 溶解性マンガン含有量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 3 |

22 | クロム含有量(単位:1リットルにつきミリグラム) | 2 |

23 | 大腸菌数(単位:1ミリリットルにつきコロニー形成単位) | 日間平均800 |

備考

1 この表の第3欄に掲げる数値は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する方法により検出した場合における検出値によるものとする。

2 測定点は、特定工場等の排水口(排出水を排出する場所をいう。)とする。

3 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表の12の項から23の項までに掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

5 この表の12の項に掲げる規制基準は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、この表の13の項に掲げる規制基準は、湖沼に排出される排出水に限って適用する。

6 「検出されないこと。」とは、第1項の方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(4) 騒音に係る規制基準

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 |

1 | 工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた工業専用地域をいう。以下同じ。) | 75デシベル | 70デシベル | 60デシベル |

2 | 工業専用地域以外の地域(次項に掲げる地域を除く。) | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |

3 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域 | 60デシベル | 55デシベル | 45デシベル |

備考

3 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。以下同じ。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 騒音の測定地点は、音源の存する工場又は事業場の敷地の境界線上とする。

(5) 振動に係る規制基準

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |

1 | 工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル |

2 | 工業専用地域以外の地域(次項に掲げる地域を除く。) | 65デシベル | 60デシベル |

3 | 別表第3(4)の表3の項の第2欄に掲げる区域内の地域 | 60デシベル | 55デシベル |

備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。別表第8において同じ。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

3 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

指示値の差 | 3デシベル | 4デシベル | 5デシベル | 6デシベル | 7デシベル | 8デシベル | 9デシベル |

補正値 | 3デシベル | 2デシベル | 1デシベル | ||||

4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

5 振動の測定地点は、振動源の存在する工場又は事業場の敷地の境界線上(当該敷地が工業専用地域内にある場合にあっては、当該工業専用地域の境界線上)とする。

(6) 悪臭に係る規制基準

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

1 | 別表第1(6)の表1の項に掲げる施設 | 1 原料、製品等は、悪臭がもれにくい容器等に収納すること。 2 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 3 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |

2 | 別表第1(6)の表2の項に掲げる施設 | 1 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |

3 | 別表第1(6)の表3の項に掲げる施設 | 1 施設の内部及び周辺は、常に清潔に保つこと。 2 施設の床は、コンクリート構造とし、蓋側溝を有すること。 3 ふん尿その他悪臭を発生する汚物は、密閉構造の貯留槽又はそれと同等以上の効果を有する建造物に集めること。 |

4 | 別表第1(6)の表4の項に掲げる施設 | 1 施設の内部及び周辺部は、常に清潔に保つこと。 2 施設は、外部にふん尿が流れ出さない構造とすること。 3 住居集合地域では、鶏ふんの天日乾燥を行わないこと。 |

5 | 別表第1(6)の表5の項に掲げる施設 | 1 原料、製品等は、悪臭がもれにくい容器等に収納すること。 2 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 3 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |

6 | 別表第1(6)の表6の項に掲げる施設 | 1 原料、製品等は、悪臭がもれにくい建築物内に貯蔵すること。 2 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 3 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |

7 | 別表第1(6)の表7の項に掲げる施設 | 1 生ふんは、覆いをかけて保管すること。 2 施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |

8 | 別表第1(6)の表8の項に掲げる施設 | 1 施設は、外部に悪臭がもれにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 強度の悪臭を発生する施設には、有効な脱臭装置が設置されていること。 |

別表第4(第17条関係)

特定有害物質管理基準

1 特定有害物質使用施設及びその周辺の床は、コンクリート構造等十分な強度を有するものであって、その表面は、不浸透性及び耐薬品性を有する材質で被覆が施されていること。

2 特定有害物質使用施設からの薬液、汚水等が地下に浸透し、又は屋外に飛散し、若しくは流出しないよう不浸透性及び耐薬品性を有する防液堤、受槽等を設けることとし、その防液堤、受槽等の容量は、薬液槽等の容量を十分に確保することができるものとすること。

3 特定有害物質使用施設並びに特定有害物質使用施設に係る薬液貯槽、配管及び排水処理施設(以下この表において「施設等」という。)は、床面から離して設置する等容易に点検することができる構造とすること。ただし、これにより難い場合にあっては、漏洩等の有無について確認することができる措置を講ずること。

4 特定有害物質使用施設に係る配管は、耐薬品性の材質とし、汚水の系統ごとに区分し、かつ識別することができるものとすること。

5 施設等については、薬液の漏洩の有無、薬品の使用量、排水処理及び排出水の状況その他必要と認められる項目を1日に1回以上点検し、その結果を記録しておくこと。

6 特定有害物質を含む原料、廃液等の保管に当たっては、地下に浸透し、又は周辺に飛散し、若しくは流出しないよう対策を講じ、適切な管理を行うこと。

別表第5(第20条関係)

1 音量

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |

1 | 騒音規制法(以下この表において「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定により、第1種区域として指定された地域 | 55デシベル | 45デシベル |

2 | 法第3条第1項及び第4条第1項の規定により、第2種区域として指定された地域 | 60デシベル | 50デシベル |

3 | 法第3条第1項及び第4条第1項の規定により、第3種区域として指定された地域 | 70デシベル | 60デシベル |

4 | 法第3条第1項及び第4条第1項の規定により、第4種区域として指定された地域 | 75デシベル | 65デシベル |

5 | 別表第3(4)の表1の項の第2欄に掲げる地域 | 80デシベル |

|

6 | 別表第3(4)の表2の項の第2欄に掲げる地域(法第3条第1項の規定により指定された地域を除く。) | 70デシベル | 60デシベル |

2 使用時間

(1) 同一場所における1回の使用時間が10分以内で、1回につき10分以上の休止があること。

(2) 午前8時から午後7時までの間に使用すること。

3 使用方法

(1) 拡声機の位置が地上7メートル以下であること。

(2) 2以上の拡声機を使用する場合においては、拡声機の間隔が50メートル以上であること。

備考

1 騒音の大きさは、音源から10メートル離れた位置(音源から10メートル以内に別表第3(4)の表3の項の第2欄に掲げる施設がある場合には、当該施設の敷地の境界線上)で、地上1.2メートルの高さにおいて測定する。

2 騒音の大きさの決定は、90パーセントレンジの上端の数値をもってする。

別表第6(第22条関係)

騒音の制限に係る基準

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |

1 | 騒音規制法(以下この表において「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定により第1種区域として指定された地域 | 45デシベル |

|

2 | 法第3条第1項及び第4条第1項の規定により第2種区域として指定された地域 | 45デシベル |

|

3 | 法第3条第1項及び第4条第1項の規定により第3種区域として指定された地域 | 50デシベル | 45デシベル |

4 | 法第3条第1項及び第4条第1項の規定により第4種区域として指定された地域 | 60デシベル | 55デシベル |

5 | 別表第3(4)の表1の項の第2欄に掲げる地域 | 70デシベル |

|

6 | 別表第3(4)の表2の項の第2欄に掲げる地域(法第3条第1項の規定により指定された地域を除く。) | 50デシベル | 45デシベル |

備考 騒音の測定地点及び測定方法は、別表第3(4)の表の備考に定めるとおりとする。

別表第7(第29条関係)

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に係る基準

2 特定建設作業の騒音が、工業専用地域以外の地域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間、工業専用地域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間(以下この項においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

3 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、工業専用地域以外の地域にあっては1日10時間、工業専用地域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(1) 特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合

(2) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(3) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

4 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

5 特定建設作業の騒音が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

(4) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

(5) 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の認可に特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

(6) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考 騒音の測定については、別表第3(4)の表の備考第1項から第3項までの規定を準用する。

別表第8(第29条関係)

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準

1 特定建設作業の振動が特定建設作業の場所の敷地の境界線(当該敷地が工業専用地域内にある場合にあっては、当該工業専用地域の境界線)において75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の振動が、工業専用地域以外の地域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間、工業専用地域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間(以下この項においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

(5) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(6) 工業専用地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動が隣接地域に及ばないものである場合

3 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、工業専用地域以外の地域にあっては1日10時間、工業専用地域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 工業専用地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動が隣接地域に及ばないものである場合

4 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 工業専用地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動が隣接地域に及ばないものである場合

5 特定建設作業の振動が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでない。

(1) 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

(4) 電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

(5) 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の認可に特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

(6) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

(7) 工業専用地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動が隣接地域に及ばないものである場合

備考 振動の測定については、別表第3(5)の表の備考第1項から第4項までの規定を準用する。

別表第9(第31条関係)

(平23規則13・一部改正)

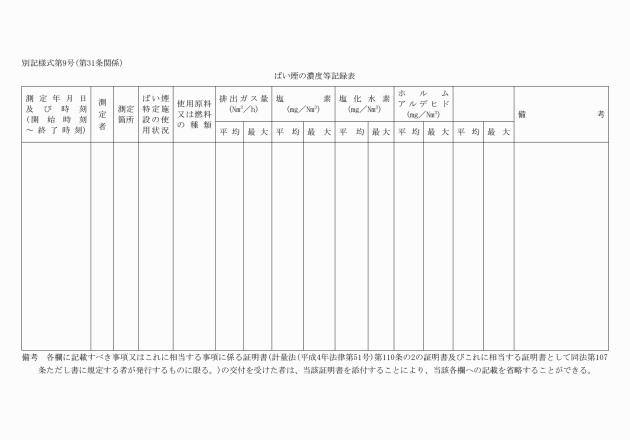

1 ばい煙の濃度等の測定

(1) 測定種類

(2) 測定方法

別表第3(1)の表の備考に定めるとおりとする。

(3) 測定回数

(1)の項目ごとに年2回以上とする。

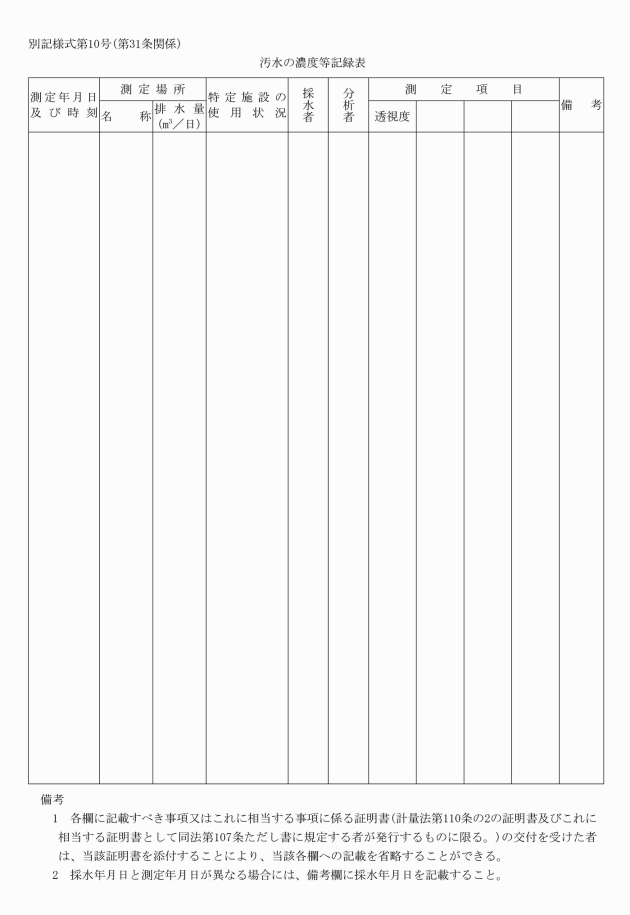

2 汚水の濃度等の測定

(1) 測定種類又は測定項目

別表第3(3)の表の第2欄に掲げる種類又は項目とする。

(2) 測定方法

排水基準を定める省令第2条に規定する方法とする。ただし、水素イオン濃度の測定は、これに代えて知事の認める簡易な測定方法によることができるものとする。

(3) 測定回数

水素イオン濃度について作業期間中1日1回以上とし、その他の種類又は項目については(1)の種類又は項目ごとに30日を超えない作業期間に1回以上測定するものとする。

(令3規則5・一部改正)

(令3規則5・一部改正)

別記様式第3号 削除

(令3規則27)

(平25規則19・令3規則5・一部改正)

(平25規則19・令3規則5・一部改正)

(平25規則19・令3規則5・一部改正)

(令3規則5・一部改正)

(令3規則5・一部改正)

(平25規則19・追加、令3規則5・一部改正)

(平25規則19・追加、令3規則5・一部改正)

(平25規則19・追加、令3規則5・一部改正)

(平23規則13・一部改正)

(平23規則13・一部改正)

(令3規則5・一部改正)

(平25規則19・一部改正)