|

本県は、関東地方北部に位置する内陸県で、首都東京からは60~160㎞の範囲にある。面積は6,408.28㎞2(全国20位)で、東西約84㎞、南北約98㎞とほぼ楕円形である。全国面積の約1.7%を占め、関東の都県中、最も広大な県である。現在、49市町村(12市35町2村)で構成されている。

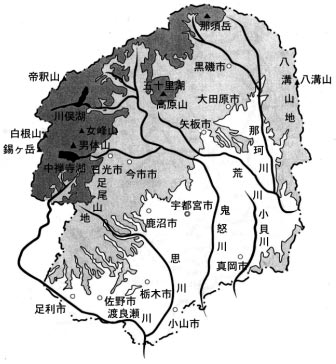

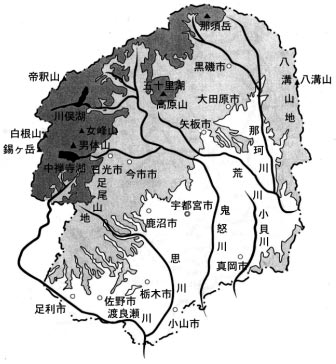

県土は、地形上大きく三つの地域に分けることができる。その一つは、北西部山岳地帯で、白根山をはじめ、男体山、女峰山などがそびえ、太平洋側と日本海側の分水嶺を形成している。もう一つは、なだらかな丘陵である八溝山地帯で、県東部、茨城県境に沿って南北に伸びている。さらに、これらの両山地にはさまれ、南に開いた平地が中央平野部で、北から白河丘陵、那須野が原扇状地、塩那丘陵地が連なり、南の平野部へと続いている。

県内を流れる河川は、概ねその源を北西部山岳地帯に発し、鬼怒川(124.8km)、渡良瀬川(55.8km)

は、南流して利根川に合流し、那珂川(118.5km) は東折して茨城県の那珂湊から太平洋に注いでいる。

代表的な湖沼としては、日光の中禅寺湖(11.49㎞2)や湯の湖(0.35㎞2)等があり、貴重な水源となっている。

【県勢図】

本県の人口は14年10月1日現在で201万507人

(男99万8,248人、女101万2,259人)で、昨年同月 に比べ1,443人(男449人、女994人)増加し、前年に比べ0.07%の増となっている。

人口の推移を見ると、昭和40年代半ばから50年代の前半にかけて、増加率が年平均1%を超える高い伸びを示してきた。近年、出生数の減少などにより、増加率は鈍化傾向にある。2年から7年までの5年間で4万9,222人(年平均増加率0.50%)、7年から12年までの5年間で2万427人(同0.20%)の増加となっている。

自然動態は、昭和40年代後半の第二次ベビーブーム期をピークに、その後は出生率の低下などにより漸減の傾向にある。14年は出生数が19,028人、死亡数が15,981人で、3,047人の増加であった。

一方、社会動態は、昭和44年以降転入超過の状態が続いていたが、7年、11年及び12年は、転出超過となった。13年に再び転入超過となったが、14年は1,604人の転出超過となった。

【総人口の推移と増加率】

(1) 経済

県内経済は、順調な成長を続けてきたが、バブル経済の崩壊により4年度にマイナス成長となった。5年度、7年度及び8年度はプラス成長であったが、9年度以降はマイナス成長となった。

12年度の県内総生産額(名目値)は、8兆1,078億円(対前年度比1.6%)となり、プラス成長となった。

本県の産業構造を県内総生産の構成比から見ると、全国と比較して第2次産業、特に製造業の割合が極めて高いことが特徴となっている。

【県内総生産の構成比(12年度)】 【

国内総生産の構成比(12年)】

(2) 県民所得

12年度における本県の県民所得は、6兆4,423億円で、前年度に比べ2.1%増加した。

また、一人当たりの県民所得は321万3千円で、前年度に比べ2.4%増加した。一人当たりの国民所得(299万9千円)に対する割合は107.2%となり、国の水準を上回っている。

【一人当たり県民所得と国民所得の推移】

県土の利用状況は、13年10月現在、北西部や東部の山地を中心に森林が35万2,800ha(県土の55.1%)、中央部から南部を中心として農用地が13万2,400ha(20.7%)、鉄道や主要国道沿いに住宅地、工業用地等の宅地が4万6,600ha(7.3%)となっている。

土地利用の推移を見ると、本県が首都圏に位置し、交通網の整備(新幹線、高速道路等)が図られていることにより、農用地、林地から宅地等への転換が見られ、都市化が進展してきている。

【土地利用の推移】

本県の水需要は、年々増加しており、昭和60年には年間総需要量26億1,300万m3であったものが、10年には26億9,100万m3となっている。

その伸びは、近年、緩やかになってきており、用水によって状況に違いがあるものの、全体としては横ばい傾向で推移していくものと考えられる。

10年の用途別水需要は、農業用水が22億6,100万m3で全体の84.0%、工業用水が1億6,200万m3で6.0%、水道用水が2億6,800万m3で10.0%となっている。

【水需要の推移】

14年の県内の天候は、気温が年初めから夏ごろにかけて高く、特に、3~4月は極端に高温であった。また、7月には、県内に台風第6号と第7号の影響があり、特に台風第6号による大雨で、農作物などに大きな被害が生じた。8月は雷の発生が多く、宇都宮の雷日数は平年の約2倍となる11日であった。年末は強い寒気の影響で、気温が低く、大雪となった。

年平均気温は、県内の観測地点で平年より0.5℃前後高く、宇都宮では、明治24年(1891年)の観測開始以来4番目に高い14.3℃(平年13.4℃)となった。

年間降水量は、県南東部を中心に平年を下回ったところがあったが、その他の地点では、平年より多かった。宇都宮の年間降水量は、1,571.5㎜(平年1,443.4㎜)であった。

年間日照時間は、各地ともほぼ平年並みであった。(宇都宮:1,997.4時間)

なお、関東甲信地方の梅雨入りは6月11日ごろ(平年6月8日ごろ)、梅雨明けは7月20日ごろ(同7月20日ごろ)であった。

(資料:宇都宮地方気象台)

|