○保護取扱規程

昭和37年5月14日

栃木県警察本部訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保護(第4条―第15条)

第3章 許可状の請求等(第16条―第18条)

第4章 補導取調べ等(第19条・第20条)

第5章 児童の一時保護等(第21条)

第6章 保護室(第22条・第23条)

第7章 雑則(第24条・第25条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「警職法」という。)第3条及び酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号。以下「めいてい者規制法」という。)第3条の規定に基づく保護(以下「保護」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の規定に基づく児童相談所長の委託による児童の一時保護等を適正に行うため、その手続、方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(保護についての心構え)

第2条 警察官は、保護が警察に課せられた重要な責務であることを自覚して、自ら発見し、又は届出のあった者が保護を要する者であるかどうかを的確に判断するとともに、保護に当たっては、誠意を尽くし、個人の基本的人権を侵害することのないよう細心の注意を払わなければならない。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(保護の責任)

第3条 警察署長(以下「署長」という。)は、保護について、全般の指揮監督に当たり、その責めに任ずるものとする。

2 警察署の保護を主管する課長(以下「保護主任者」という。)は、署長を補佐し、所要の警察官を指揮して、保護室その他の施設への収容、親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)への引渡し、関係機関への引継ぎ等保護の全般について、直接その責めに任ずるものとする。

3 保護主任者が退庁その他不在の場合においては、当番責任者又は署長の指定した者が保護主任者に代わってその職務を行うものとする。

(令6警本訓令甲4・令7警本訓令甲2・一部改正)

第2章 保護

(保護の着手)

第4条 警察官は、保護を要する者を発見した場合又は届出のあった者が保護を要する者であると認めたときは、とりあえず必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置をとった場合において、その者が親族等への手配その他の措置を必要と認めるときは、直ちに保護主任者に報告し、その指揮を受けるものとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(1) 精神錯乱者 最寄りの精神科病院又は保護室

(2) 泥酔者又はめいてい者 保護室

(3) 迷い子 交番又は駐在所(最寄りに保護室がある場合又は親族等が迷い子を引き取るのに長時間を要すると認められる場合は、保護室)

(4) 病人又は負傷者 最寄りの病院その他の医療施設(病状又は負傷の程度から判断して医療施設に収容する必要がないと認められる場合は、保護室)

(5) 前各号に掲げる者以外の被保護者 保護室

2 前項の措置をとったときは、保護主任者はできるだけ速やかにその者の親族等に通知し、引取方について必要な手配をしなければならない。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(保護の場所に関する特例措置)

第6条 署長は、やむを得ない事情がある場合又は保護のため適切であると認められる場合においては、警察署内の相談室等被保護者を収容するのに適当と認められる場所において保護することができる。

(令6警本訓令甲4・令7警本訓令甲2・一部改正)

(保護に当たる警察官の指定)

第7条 署長は、被保護者を保護室に収容した場合は、被保護者の数、状況等を総合的に判断して、保護主任者を指揮し、所要の警察官を指定して保護に当たらせるものとする。

(事故防止)

第9条 警察官は、保護に当たっては、被保護者が負傷、自殺、火災その他自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事故を起こさないように注意するものとする。

(危害防止の措置)

第10条 警察官は、警職法第3条第1項第1号及びめいてい者規制法第3条第1項の被保護者が暴行し、自殺しようとする等自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事態にある場合において、その危害を防止し、適切にその者を保護するため他に方法がないと認められるときは、真にやむを得ないと認められる限度で、被保護者の行動を抑止するための手段をとることができる。この場合においては、緊急を要する状態にあって、いとまがないと認められる場合を除き、保護主任者の指揮を受けるものとする。

(危険物及び貴重品の保管)

第11条 警察官は、被保護者が凶器、毒物、劇物等自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの(以下「危険物」という。)を所持している場合において、第9条の事故を防止するためやむを得ないと認められるときは、そのやむを得ないと認められる限度で、当該危険物を保管することができる。この場合において、警職法第3条第1項第2号に掲げる病人、負傷者等については、その承諾を得て行うものとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(保護室における危害予防の特例措置)

第12条 警察官は、警職法第3条第1項第1号及びめいてい者規制法第3条第1項の被保護者が暴行し、自殺しようとするなど自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事態にあり、真にやむを得ないと認められるときは、保護主任者の指揮を受けて、被保護者が保護室を離れないようかけがね等を使用することができる。

(異常を発見した場合の措置)

第13条 警察官は、被保護者について異常を発見した場合においては、応急の措置を講ずるとともに、直ちにその状況を保護主任者を経て署長に報告するものとする。被保護者から異常の訴え又は処遇上の申出があったときも同様とする。

2 前項の場合において、警職法第3条第1項第1号及びめいてい者規制法第3条第1項の被保護者が保護の場所を離れた場合において署長は、これを発見してなお保護を要する状態にあるかどうかを確認する措置をとるものとする。警職法第3条第1項第2号の被保護者がほしいままに保護の場所を離れた場合であって、合理的に判断して、正常な判断力を欠き、なお保護を要する状態にあると認められるときも、また同様とする。

3 第1項の場合において、被保護者について死亡その他の重大な事故があった場合は、署長は、その状況を、直ちに警察本部長に報告するとともに、被保護者の親族等にも併せて通知するものとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(保護の解除)

第14条 保護主任者は、被保護者について親族等が判明し、責任ある引取人が引き取りに来た場合その他保護の必要がなくなった場合においては、署長の指揮を受け、速やかに保護解除の措置をとらなければならない。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(関係機関への引継ぎ)

第15条 保護主任者は、引き渡すべき被保護者の親族等がない場合若しくは判明しない場合又は判明しても引き取らない場合は、署長の指揮を受け、次に定めるところにより措置するものとする。

(1) 被保護者が病人、負傷者等である場合には、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項、第2項又は第6項の規定による保護の実施機関たる知事若しくは市町村長又はその委任を受けた者に引き継ぐこと。

(2) 被保護者が児童福祉法にいう児童である場合には、前号に掲げる場合であっても、同法第25条の規定により、福祉事務所又は児童相談所に通告して、引き継ぐこと。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

第3章 許可状の請求等

(許可状の請求)

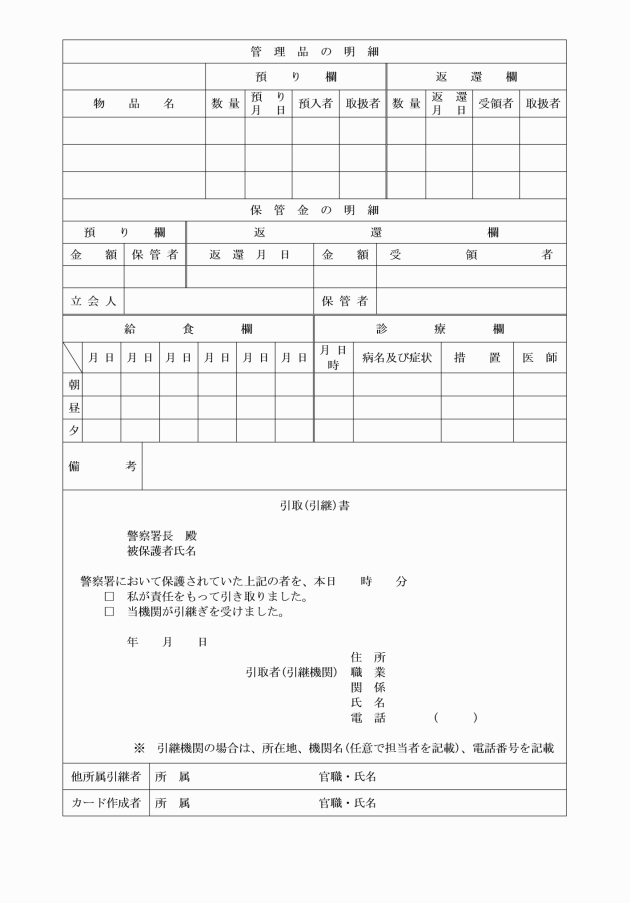

第16条 保護主任者は、警職法第3条の規定による被保護者を24時間を超えて引き続き保護する必要がある場合には、署長の指揮を受け、保護期間延長許可状請求書により、警職法第3条第3項ただし書の規定による許可状を請求するものとする。

(簡易裁判所への通知)

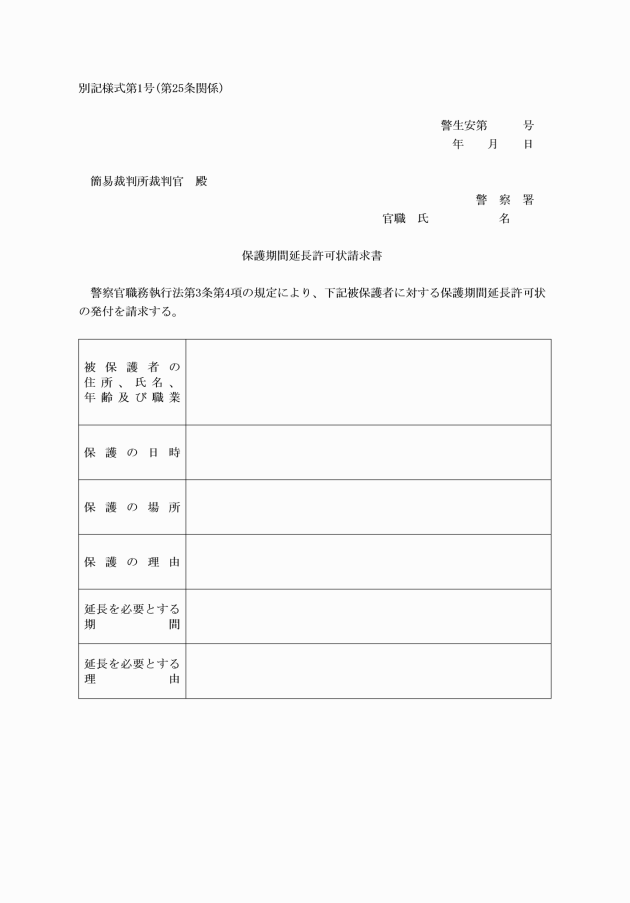

第17条 警職法第3条第5項又はめいてい者規制法第3条第4項の規定による簡易裁判所への通知は、毎週火曜日までに、その直前の週の日曜日から土曜日までの間に取り扱った保護事件について、保護取扱通知書により、署長が行うものとする。

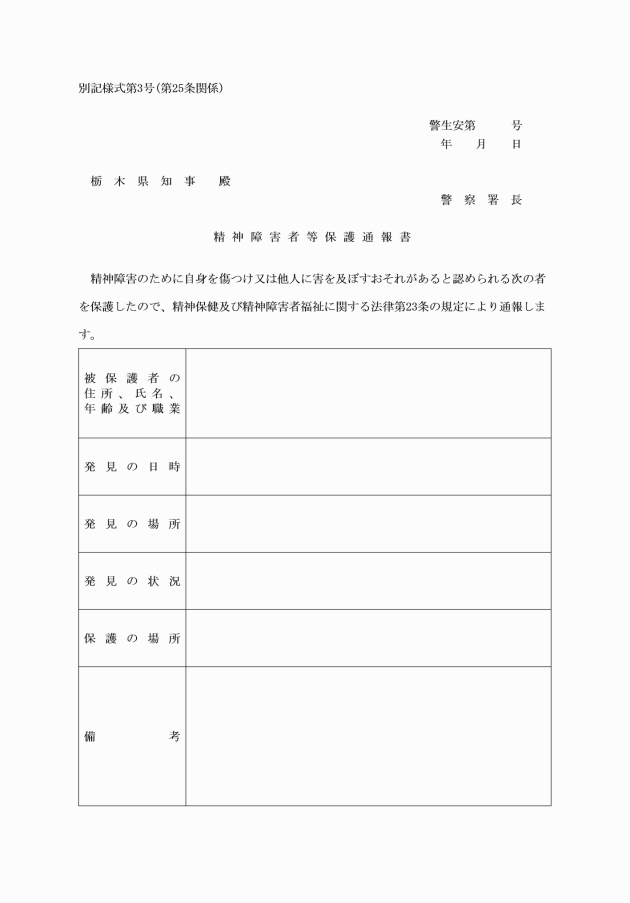

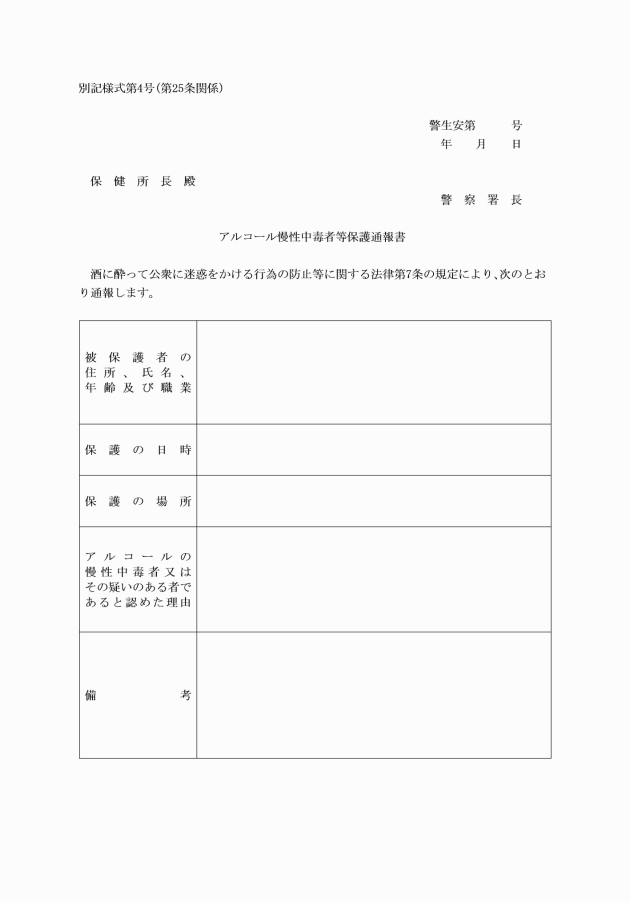

(知事等への通報)

第18条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第23条又はめいてい者規制法第7条の規定による知事又は保健所長への通報は、保護の都度、精神障害者等の保護通報書又はアルコール慢性中毒者等保護通報書により、署長が行うものとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

第4章 補導取調べ等

(被保護者が非行少年等であることが判明した場合の措置)

第19条 警察官は、被保護者が少年であって、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第6号の非行少年又は同条第7号の不良行為少年であることが明らかとなった場合においては、当該少年について、同規則の定めるところにより、補導を行うものとする。

2 警察官は被保護者が保護者に監護させることが不適当と認められる児童であることが明らかとなった場合においては、児童福祉法第25条の規定により福祉事務所又は児童相談所に通告するものとする。

3 警察官は、被保護者が困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第2条の困難を抱える女性であることが明らかとなったときは、当該被保護者が少年であって、第15条第1項第2号又は前2項の規定により関係機関に送致し、又は通告する措置をとった場合を除き、女性相談支援センター又は女性相談支援員に通知するものとする。この場合においては、女性相談支援センターの一時保護施設その他適当な施設への入所について配意するものとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

(被保護者と犯罪の捜査等の関係)

第20条 被保護者が罪を犯した者であること又は少年警察活動規則第2条第4号の触法少年若しくは同条第5号のぐ犯少年であることが判明した場合においても、なお保護を要する状態にあると認められる間は、証拠の保全上真にやむを得ないと認められる場合を除き、被保護者について取調べ又は調査をしないものとする。被保護者が犯罪の被害者であることが明らかとなった場合においても、また同様とする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

第5章 児童その他の者の一時保護等

(令6警本訓令甲4・改称)

(1) 児童福祉法第33条の規定により、児童相談所長の委託を受けて児童の一時保護を行う場合

(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第13条第2項(同法第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、同行状を執行する場合

(3) 少年法第26条第1項の規定により、家庭裁判所の決定を執行する場合

(4) 更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項の規定により、引致状を執行する場合

(5) 少年院法(平成26年法律第58号)第89条第2項又は第90条第5項の規定により、在院者を連れ戻す場合

(6) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第78条第2項又は第79条第5項の規定により、在所者を連れ戻す場合

(7) 精神保健福祉法第39条第2項の規定により、精神科病院から無断で退去した者を保護する場合

(8) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)第75条第2項により、行方が不明になっている者を保護する場合

(9) 医療観察法第99条第4項の規定により、指定入院医療機関から無断で退去した者を保護する場合

(令6警本訓令甲4・一部改正)

第6章 保護室

(保護室の設置)

第22条 警察署には、被保護者の数、状況等を勘案して、所要の保護室を設置するものとする。

(保護室の構造設備等の基準)

第23条 保護室の設置に当たっては、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 留置施設と別個に設けること。

(2) 1室の面積は、おおむね7.5平方メートル以上とすること。

(3) 道路その他外部から見通すことができない構造とすること。

(4) 通風、換気、採光等に留意した構造とすること。

(5) 扉、窓その他の設備は、被保護者に威圧感を与えるおそれのないものとすること。

2 保護室には、被保護者の応急手当に必要な医療品を常備しておくものとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

第7章 雑則

(関係書類の様式等)

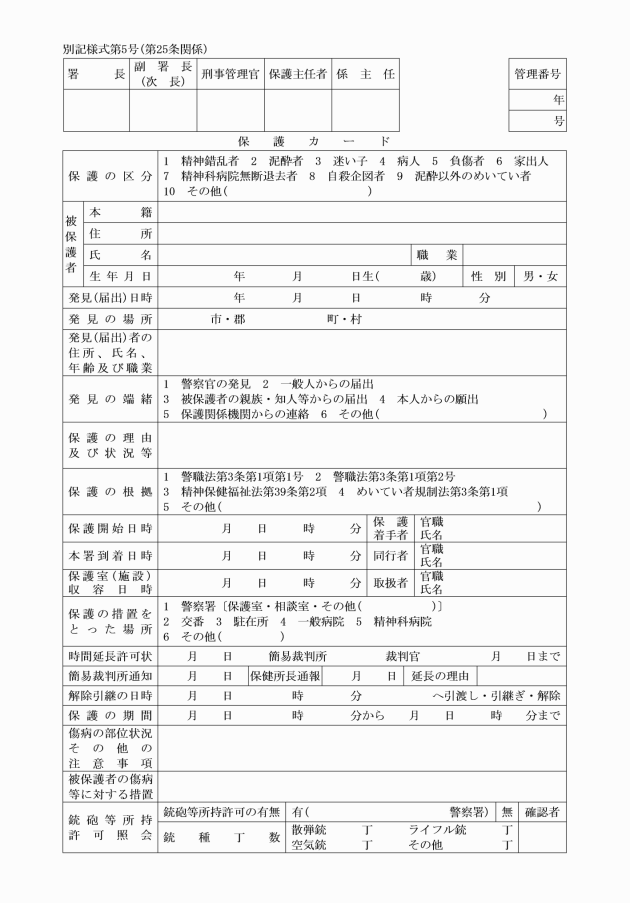

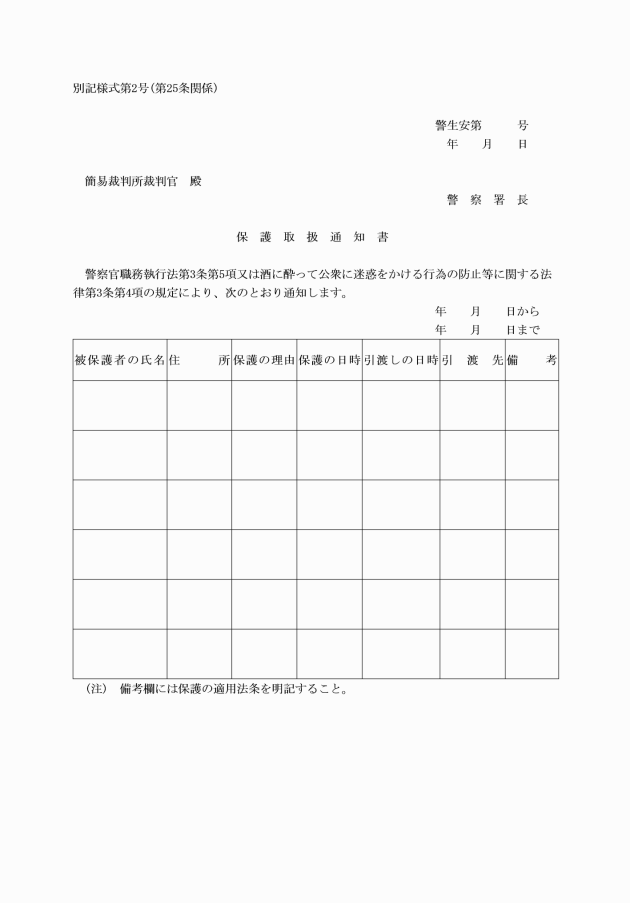

第25条 この規程に基づく書類の様式は、次のとおりとする。

(令6警本訓令甲4・一部改正)

附則(昭和55年警本訓令第5号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式については、この訓令の施行の日以後においても、なお従前の様式による用紙が残存している限り、これを使用することができる。

附則(昭和63年警本訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成4年警本訓令第4号)抄

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年警本訓令第19号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年警本訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年警本訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年警本訓令甲第42号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成16年警本訓令甲第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年警本訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年12月23日から施行する。

附則(平成19年警本訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成26年警本訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年6月1日)

附則(令和3年警本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年警本訓令甲第4号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の保護取扱規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(令和7年警本訓令甲第2号)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の保護取扱規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令3警本訓令甲2・一部改正、令6警本訓令甲4・旧別記様式第2号繰上)

(令6警本訓令甲4・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

(令6警本訓令甲4・旧別記様式第4号繰上)

(令6警本訓令甲4・旧別記様式第5号繰上)

(令3警本訓令甲2・一部改正、令6警本訓令甲4・旧別記様式第6号繰上・一部改正、令7警本訓令甲2・一部改正)