○損害賠償事務処理要領の制定について

昭和41年4月6日

人第91号

総務部長通知

本庁各課長

副出納長

各出先機関の長

法律上県の義務に属する損害賠償に関する事務の処理の適正をはかることを目的として、このたび損害賠償事務処理要領(以下「要領」という。)が制定され、本日から適用されることとなった。

この要領は、とくに最近県有自動車による交通事故も少なくないので、これらを含めた全般的損害賠償事務の処理方法を統一し、賠償額を決定するための基準を設け、事案相互間の不均衡を生じないようにするため必要な事項を定めることを主たる内容とするものであるから、この趣旨を充分理解して運用するよう、命により通知する。

損害賠償事務処理要領

(趣旨)

第1条 この要領は、法律上県の義務に属する損害賠償(以下「損害賠償」という。)に関する事務の処理の適正をはかるため必要な事項を定めるものとする。

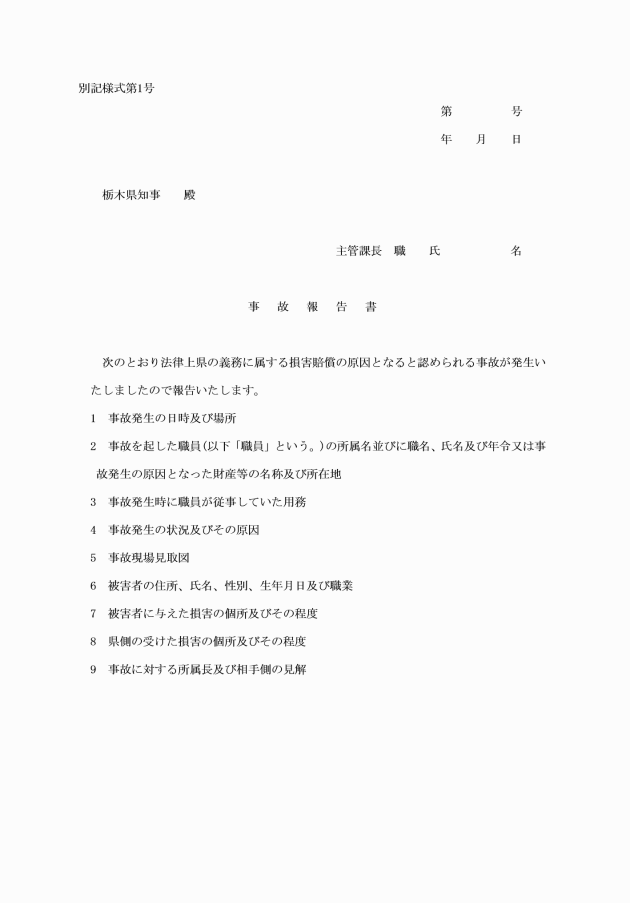

(事故報告)

2 出先機関を主管する課室長は、出先機関の長から前項の規定による事故報告書の提出があったときは、遅滞なくその事実を調査のうえ、意見を付して人事課長に送付しなければならない。

(見舞金の基準)

第3条 人事課長は、前条の規定による事故報告書の提出があった場合において必要があると認めるときは、次に掲げる額の範囲内で相手側に対し見舞金を贈ることについて必要な手続をとるものとする。

(1) 負傷及び疾病の場合

全治2週間以内 10,000円以内

全治2週間をこえ1カ月以内 20,000円以内

全治1カ月をこえ3カ月以内 30,000円以内

全治3カ月をこえるもの 50,000円以内

(2) 死亡の場合

100,000円以内

(3) 前2号に定める場合以外の場合にあっては、そのつど知事が定めるところによる。

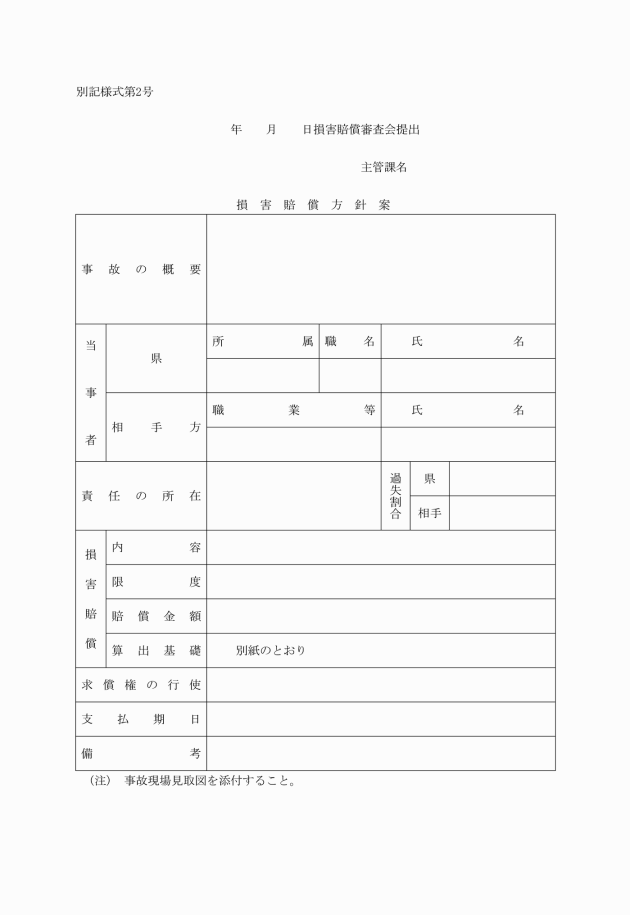

(損害賠償方針案の作成)

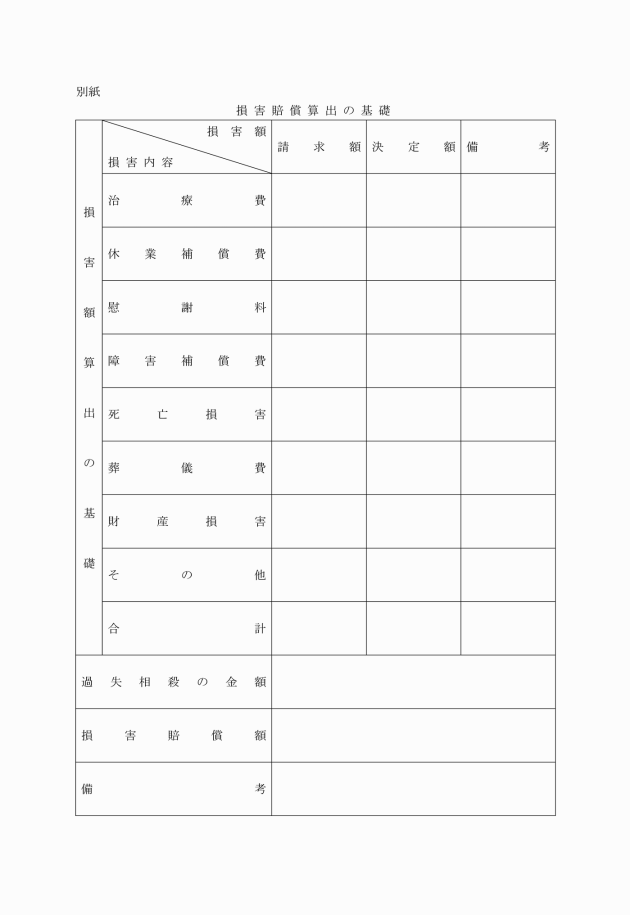

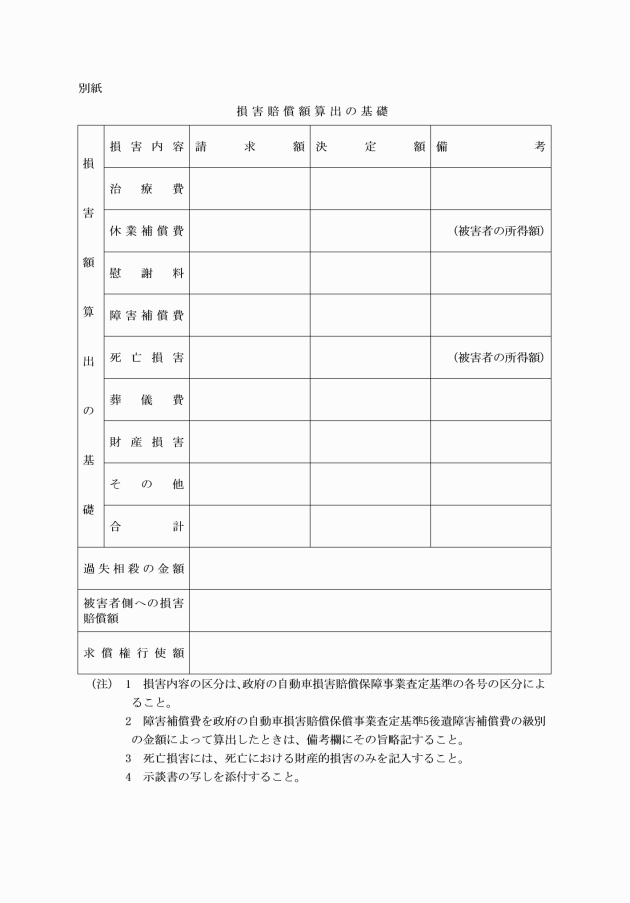

2 前項の規定による損害賠償の限度は、次の各号によるものとする。

(1) 生命又は身体を侵害した場合

自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準(平成19年国土交通省告示第415号)の例による。

(2) 財産を侵害した場合

財産を利用できないことによる損失額及び原状回復に要する費用とする。

(3) その他の場合

生命、身体又は財産を侵害した場合以外の場合にあっては、そのつど知事が定めるところによる。

3 被害者側に過失があった場合には、損害賠償の限度は、前項の規定により算出した金額からその過失の度合に応じた額を減額して決定するものとする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償にあっては、原則として、被害者側に故意又は重大な過失があった場合について、過失相殺を適用するものとする。

(損害賠償審査会)

第5条 損害賠償方針の決定及び変更並びに求償権の行使について、事案間の均衡を保持するための協議機関として損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 財政課長

(2) 人事課長

(3) 会計管理課長

(4) 当該審査事案に係る部局の幹事課等の課長

(損害賠償方針の決定)

第6条 課室長は、損害賠償方針案について審査会の協議を経たのち、損害賠償方針を決定することについて知事の決裁を受けなければならない。

(損害賠償の交渉)

(損害賠償方針の変更)

第8条 課室長は、損害賠償の交渉中において、損害賠償方針によりがたい特別の事情が生じたためにこれを変更する必要があると認めるときは、損害賠償方針を変更することについて審査会の協議を経たのち知事の決裁を受けなければならない。

2 出先機関の長は、損害賠償の交渉中において、損害賠償方針によりがたい特別の事情が生じたためにこれを変更する必要があると認めるときは、当該事情の詳細並びに損害賠償方針の変更を必要とする理由及びその程度について課室長に報告しなければならない。

3 課室長は、前項の規定による報告を受けた場合において、損害賠償方針の変更が必要かつやむを得ないと認めるときは、損害賠償方針を変更することについて審査会の協議を経たのち知事の決裁を受け、直ちにその結果を出先機関の長に通知する手続をとらなければならない。

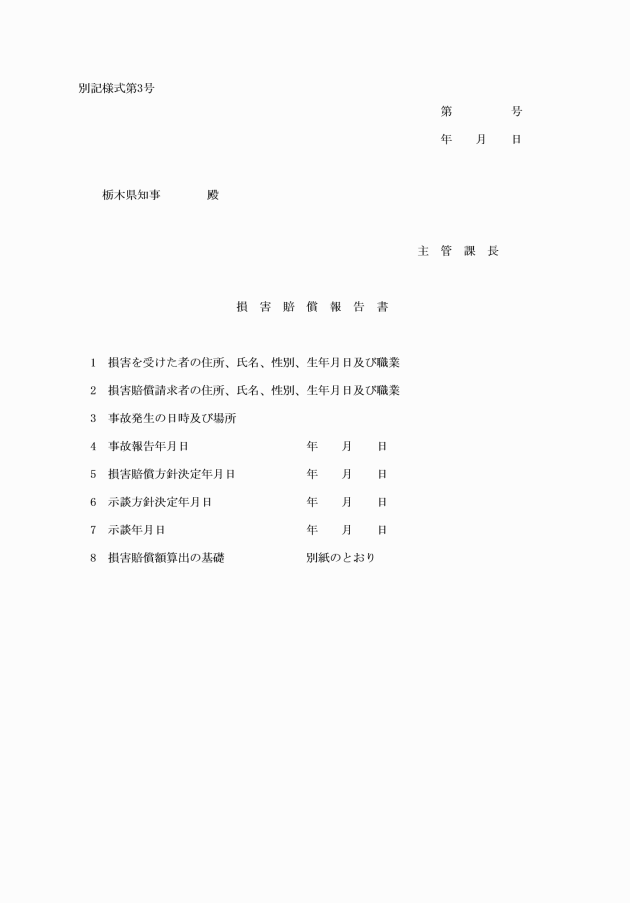

(損害賠償交渉の結果報告等)

第9条 所属長は、損害賠償方針に従って相手方と損害賠償について交渉した結果、損害賠償について仮協議が整ったときは、示談書案に相手方の署名押印を受けたうえ、当該示談書案の処理方針を決定し、知事の決裁その他の手続をとらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、損害賠償についての協議が整わないときにおいてとるべき措置については、そのつど知事が定めるところによるものとする。

(処理の特例)

(求償権の行使)

第12条 課室長は、事故が職員の故意又は重大な過失に基因するとき、その他県に求償権があると認められるときは、次の事項を勘案して求償権の行使について審査会の審査協議を経たのち必要な手続をとるものとする。この場合において、事故が2人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、当該行為が当該損害の発生又は増加の原因となった程度に応じてそれぞれの職員に求償することができる。

(1) 職員及び相手側の過失の程度

(2) 県に与えた損害の程度

(3) 職員の職務と責任の度合

(4) 刑事処分の有無及びその程度

(5) 行政処分の有無及びその程度

(6) 職員の勤務成績

(7) その他特に勘案すべき事項

(結果の報告)

2 第2条第2項の規定は、前項の場合における出先機関を主管する課室長のとるべき手続について準用する。

附則(昭和48年人第64号)

この要領は、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和55年人第321号)

この要領は、昭和55年4月1日から適用する。

附則(平成元年人第229号)

この要領は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成7年人第105号)

この要領は、平成7年4月1日から適用する。