○自家用車出張取扱い要綱の制定について

昭和47年2月19日

人第47号

総務部長通知

各所属長

近年のモーターリゼーションの急激な普及により、交通事情が悪化し、これに伴い、交通事故も激増している現状である。

ひとたび、交通事故が起これば当事者はもとよりその関係者も多大な負担を強いられ、ひいては双方とも悲惨な生活を送ることにもなりかねず、ことに、このような事故を県職員が起こした場合、社会に与える影響はきわめて大きく、また、事故の態様によっては、県の信用を著しく失墜することにもなるのである。

本県では、交通安全県民総ぐるみ運動を展開し、また、県職員に対しては、自動車安全運転講習会を開催するなど交通事故防止に努めているところである。

幸い、県職員が加害者となる交通事故は減少しているが、一方県職員が自家用車を公務に使用し、それにより交通事故を起こすケースが生じており、この取扱いについてはこれまで何らの措置も講じていなかったのであるが、このたび、自家用車の公務使用の承認等について、別紙のとおり「自家用車出張取扱い要綱」を定めたので、運用にあたっては、次の事項に十分留意し、遺憾のないよう取扱われたい。

なお、所属職員には、私用等により自家用車を使用する場合においても、交通法規を遵守し、安全運転の励行に努めるとともに、万一の事故に備え、任意保険に加入しておくよう指導されたい。

第1関係

1 「所属長が直接監督しうる勤務態様の者」とは、一般職員と類似した勤務時間および勤務場所を有する非常勤職員で、例えば母子相談員、青少年相談員、社会福祉施設職業指導員をいうものであること。

2 「職員の保有する車両」とは、職員が所有する車両もしくは賃貸借、使用貸借等により常時使用する権利を有する車両または月賦等により購入し、未だ売主(自動車販売会社等)に所有権が留保されていて現に使用している車両をいうものであること。

第3関係

1 所属長は、職員が2の承認を得ずに自家用車を公務に使用し、交通事故を起こした場合、次のことが考えられるので、職員にはあらかじめ注意を与えておくこと。

(1) 第三者に損害を与えた場合、県は損害賠償の責に任じないこと。

(2) 当該職員が負傷した場合、原則として地方公務員災害補償法による公務災害の認定はうけられないものであること。

2 3の(2)「順路以外を旅行しないこと。」の「順路」とは、目的地へ旅行する場合に通常考えられる経路をいうものであり、その順路を旅行しなかった場合には、次のことが考えられるものであること。

(1) 第三者に損害を与えた場合、県は損害賠償の責に任じないこともあること。

(2) 当該職員が負傷した場合、原則として地方公務員災害補償法による公務災害の認定はうけられないものであること。

自家用車出張取扱い要綱

第1 趣旨

この要綱は、職員(県に勤務する一般職および特別職(所属長が直接監督しうる勤務態様の者に限る。)に属するすべての者をいう。以下同じ。)が自家用車(職員の保有する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)を出張に使用することにより発生する交通事故を防止するため、その使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。

第2 使用の規制

職員は、出張に自家用車を使用してはならない。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合はこの限りでない。

(1) 県有車の配車が得られない場合及び営業車の借上げが得られない場合で、次のいずれかに該当する場合

ア 用務地への出張に交通機関を利用できない場合

イ 交通機関は利用できるが運行回数が少ないため、極めて不便な場合

ウ 書類、物品又は訪問先が多い場合

エ 災害の発生等により緊急を要する場合

(2) 当該自家用車の運行によって、他人の生命、身体又は財産を害したときの損害賠償について、対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上の保険契約(以下「任意保険」という。)を締結している場合

第3 承認の方法

1 職員は、出張に自家用車を使用しようとする場合は、旅行命令書の所定の欄に自家用車を使用する旨及びその理由を記載し、所属長の承認を求めなければならない。

2 所属長は、第2のただし書きに該当すると認められる場合であって、かつ、当該職員の運転の経験及び技量並びに車両の整備状況等を勘案し、適当と認めた場合に限り、前項の承認をすることができる。この場合においては、旅行命令書の決裁をもって当該承認があったものとみなす。

3 所属長は、第1項の承認を与えた場合は、必ず次の各号について当該職員に注意を与えなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、安全運転に心がけること。

(2) 順路以外を旅行しないこと。

第4 損害賠償責任等

職員が、第3による承認を受けて出張し、交通事故を起こした場合又は交通事故以外で当該自家用車に関して損害を受け、その原因が第三者の責による場合で、当該責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないことを立証した場合における損害賠償等については次のとおりとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、県がその責に任ずるものとする。ただし、職員が、自己の加入する自動車損害賠償責任保険若しくは自動車損害賠償責任共済又は任意保険の使用を選択し、当該第三者がこれに同意した場合にあっては、これらによっててん補されない部分に限り、県は賠償の責に任ずるものとする。

(2) 当該自家用車を滅失又はき損した場合における修繕等に要する費用については、職員が現に負担した範囲内で県に求償することができる。ただし、当該職員に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。

第5 損害賠償の手続

第4により県が損害賠償等の責に任ずる場合の手続については、損害賠償事務処理要領によるものとする。

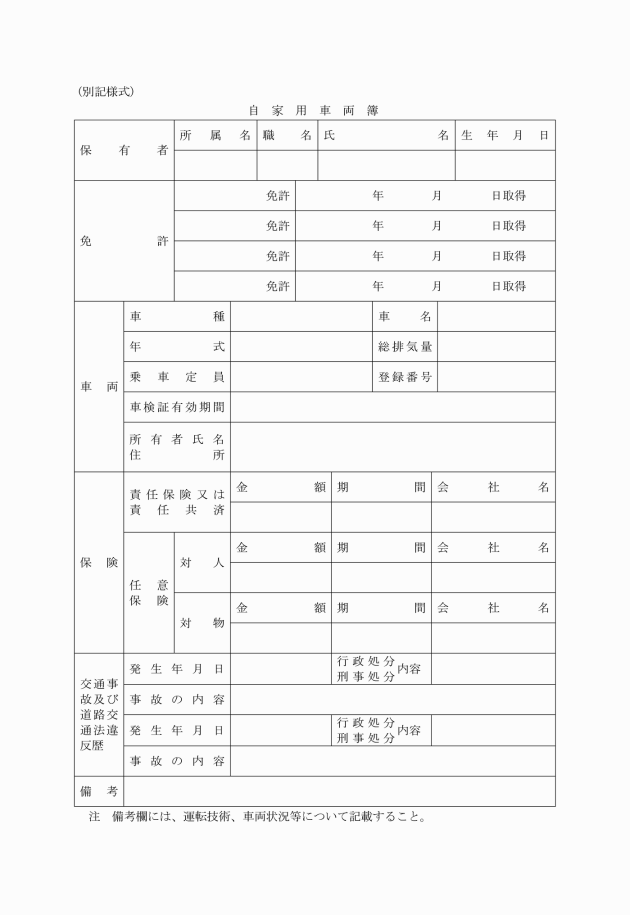

第6 自家用車両簿

所属長は、この要綱に基づく承認の対象となり得る職員及びその使用車両の状況について、あらかじめ、自家用車両簿(別記様式)を整理しておくものとする。

附則

この要綱は、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年3月17日人第58号)

この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。

附則(平成2年4月1日人第3号)

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成10年9月22日人第178号)

この要綱は、平成10年10月1日から適用する。