○通勤手当の支給に関する規則の運用について

昭和33年7月12日

人委第128号

人事委員会委員長通知

職員の通勤手当の支給に関する規則が本年4月1日より適用されることになったので、この規則の運用については、下記によりお取扱い願いたく通知します。

記

第2条関係

(1) この条の第2項の「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等について、キルビメーター(曲線計)等を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。

(2) 測定の起点もしくは終点は、住居については玄関先(アパートにあっては当該職員の占める居室の出入口)とし、事務所については、玄関から最も遠い事務所の出入口としこれをその事務所に勤務する全職員に適用するものとする。

第3条関係

(1) 職員の併任により2以上の勤務事務所に通勤している場合は本務事務所にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。(総合庶務事務システムを利用できない職員に限る。)

(2) 通勤経路の変更には、勤務事務所の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。

(3) 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更によるものを含むものとする。

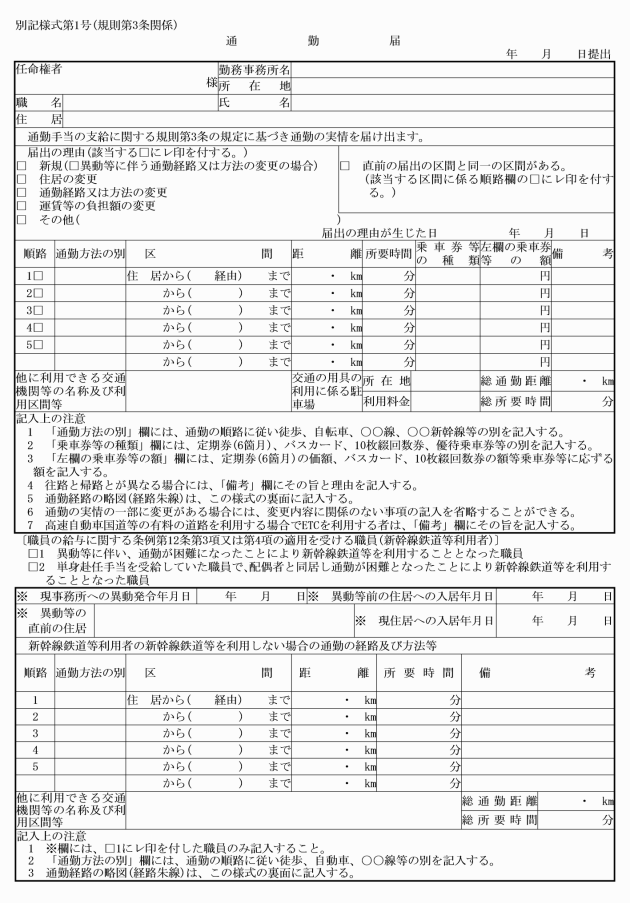

(4) 通勤届の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

第4条関係

(1) 職員が通学用定期乗車券を使用して通勤する場合には、これは通勤用定期乗車券を使用しているものとみなすものとする。

(2) 条例第12条第1項の職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員の通勤手当認定簿の写しを異動後の任命権者に送付するものとする。(異動前又は異動後の所属において総合庶務事務システムを利用できない職員の異動に限る。)

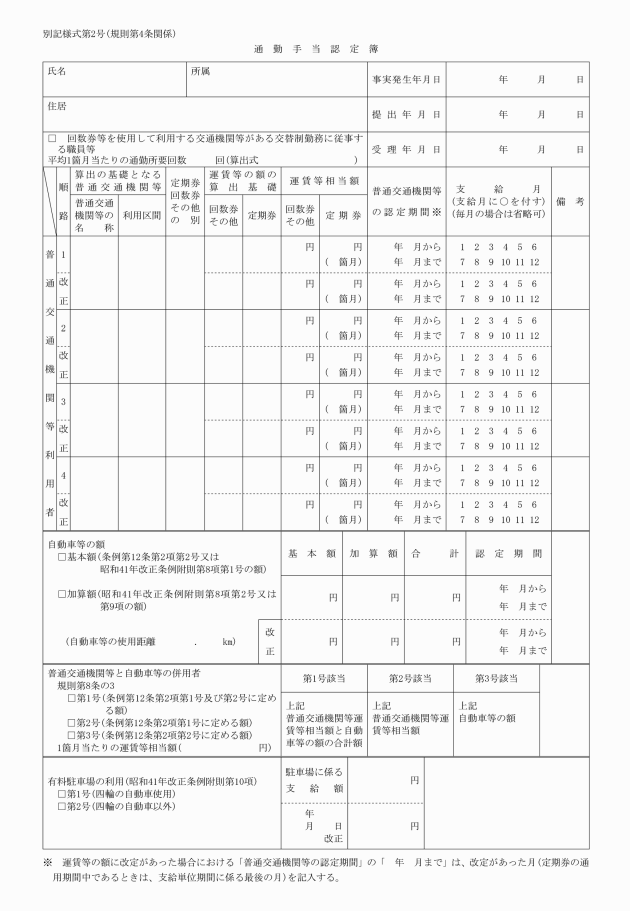

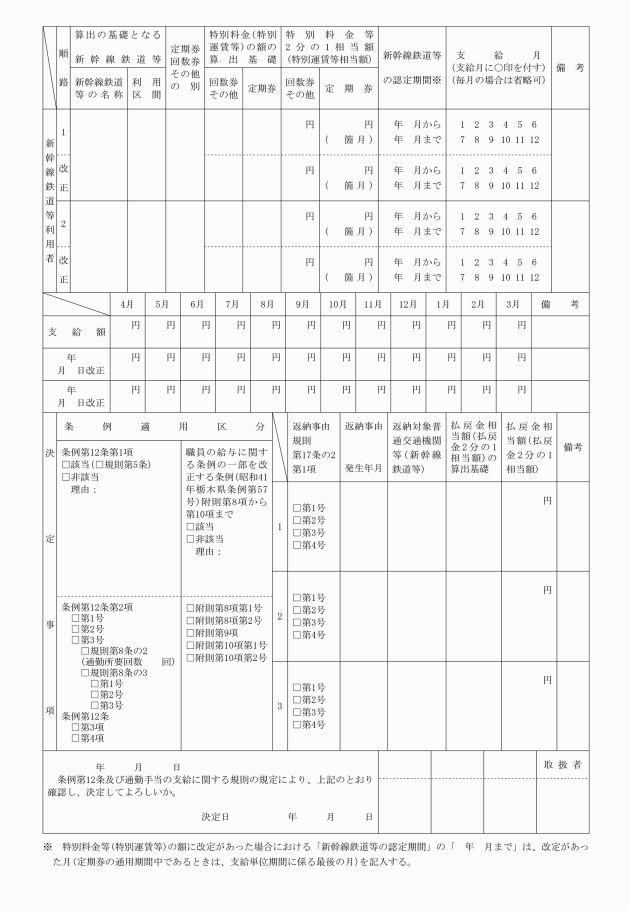

(3) 通勤手当認定簿の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

第5条関係

「交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるもの」とは、歩行に直接関係ある身体障害者の場合をいうものとする。

第6条関係

2以上の種類を異にする普通交通機関等(この条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち、その者の住居又は勤務事務所から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する普通交通機関等は、原則として、通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。

第8条関係

(1) この条の第1項第1号イの「人事委員会の定める額」は、定期券(規則第4条第1項に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額(以下「6箇月超定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号イの「人事委員会の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

(2) この条の第1項第2号の「平均1箇月当たりの通勤所要回数」は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。

この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第4条の規定により週休日を割り振られた職員のうち、次に掲げる職員に係る「平均1箇月当たりの通勤所要回数」は、それぞれ次の職員の区分ごとに定めるとおりとする。

ア 4週8休制の変則勤務に従事する職員 21回

イ 4週7休制の変則勤務に従事する職員 22回

第8条の2関係

平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。

これらの条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が40キロメートル以上である職員

(2) 次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる職員

ア 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下アにおいて同じ。)を利用する場合 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員

イ 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合 その有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情等に照らしてアに相当する程度に通勤が困難であると人事委員会が認める職員

「人事委員会がこれに準ずると認める住居」は、事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転の直前の勤務事務所における職務の遂行上居住地に制約を受けざるを得ないと人事委員会が認める職員が、当該異動又は事務所の移転に伴い、居住地に制約を受ける直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として人事委員会が認める住居とする。

第13条関係

(1) この条の第3項において準用する規則第8条第1項第1号イの「人事委員会の定める額」は、新幹線鉄道等に係る定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額(以下「6箇月超新幹線等定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額の2分の1に相当する額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号イの「人事委員会の定める額」は、当該定期券の価額の2分の1に相当する額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

(2) 新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超えない通用期間で一体として発行されているとき(以下「通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合」という。)における条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等2分の1相当額」という。)は、通用期間を支給単位期間と同じくする特別料金等の額が含まれた定期券の価額と当該定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額又は特別料金等の額が含まれた通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分。以下同じ。)の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額の2分の1に相当する額とする。

(3) 新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超える通用期間で一体として発行されているとき(以下「通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合」という。)における特別料金等2分の1相当額(以下「6箇月超特別料金等2分の1相当額」という。)は、特別料金等の額が含まれた定期券(以下「6箇月超特別料金等定期券」という。)の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額」という。)とする。ただし、6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額の合計額が当該6箇月超特別料金等定期券の価額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額(以下「6箇月超特別料金等差額2分の1相当額」という。)を超え、又はこれに達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る6箇月超特別料金等2分の1相当額は、6箇月超特別料金等差額2分の1相当額から当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

第16条関係

(2) 第3号の「人事委員会の定める職員」とは、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員とする。

イ 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(以下「異動等」という。)に伴い転居したことのある職員で、過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路が異ならない住居を含む。)に再び転居したもののうち、条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該居住していた住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則第12条で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが第10条及び第15条関係に定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

ウ 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、国家公務員等としての在職を給料表の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を条例第12条第3項又は前号の事務所とみなした場合に、当該人事交流等により給料表の適用を受ける前から引き続き同項若しくは同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員又は当該適用以後に同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員

エ 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項の規定による採用(地公法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この号において「定年前再任用」という。)をされた職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号の規定による休職から復職した職員のうち、定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所、当該派遣期間中の勤務箇所又は休職の期間中の勤務箇所を条例第12条第3項又は第2号イの事務所とみなした場合に、定年前再任用(直近のものに限る。)、当該職務への復帰若しくは休職からの復職前から引き続き同項若しくは同号イに規定する職員たる要件に該当することとなる職員又は当該定年前再任用、当該職務への復帰若しくは休職からの復職以後に同号イに規定する職員たる要件に該当することとなる職員

第17条関係

(3) この条の第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、普通交通機関等に係る通勤手当にあっては条例第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額、新幹線鉄道等に係る通勤手当にあっては同条第3項第1号に規定する特別料金等2分の1相当額を支給単位期間の月数で除して得た額が改定されることとなった場合等をいう。

(4) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日(通用期間が6箇月を超える定期券の価額の改定にあっては、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間のうち最後の支給単位期間に係る最後の月の末日)を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

第17条の2関係

(2) この条の第2項第1号の「人事委員会の定める月」は、次に掲げる事由の区分ごとに定める月とする。

ア この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

イ この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

エ この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)

(3) 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における普通交通機関等についての払戻金相当額は、距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

(4) 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額は、特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と前号の額との差額の2分の1に相当する額とする。

(5) この条の第2項2号の「人事委員会の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

イ 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る普通交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 通用期間が6箇月を超える定期券 支給単位期間における残価額

b 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 払戻金相当額

(6) 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における残価額は、距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額とする。

(8) この条の第3項第2号の「人事委員会の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

イ 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 通用期間が6箇月を超える定期券 支給単位期間における特別料金等2分の1残価額

b 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 払戻金2分の1相当額

(9) 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における特別料金等2分の1残価額は、6箇月超特別料金等定期券の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(11) 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における特別運賃等残価額は、6箇月超特別運賃等定期券の価額を当該6箇月超特別運賃等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額と当該6箇月超特別運賃等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額との差額とする。

第17条の3関係

(3) 昭和41年改正条例附則第10項に規定する有料の駐車場に係る通勤手当の支給単位期間は、自動車等に係る通勤手当に準じて取り扱うものとする。

第19条関係

新幹線鉄道等を利用して通勤し、特別料金等に係る通勤手当が支給される職員にあっては、新幹線鉄道利用の場合は新幹線定期券、高速自動車国道等利用の場合は領収書等のその利用を証するものを保存し、確認を受けるものとする。

第20条関係

通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式に所要の補正をして使用することができる。

改正文(令和5年人委第175―3号)抄

令和5年4月1日から適用することとしたので通知します。