○栃木県指定金融機関等事務取扱要綱

平成6年4月1日

出第2号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 収納(第9条~第14条)

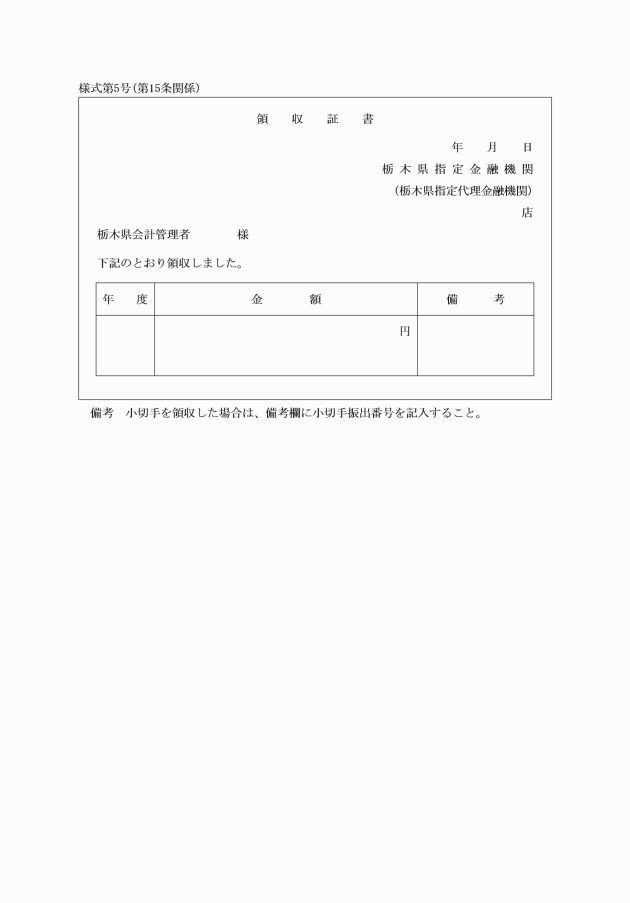

第3章 支払(第15条~第24条)

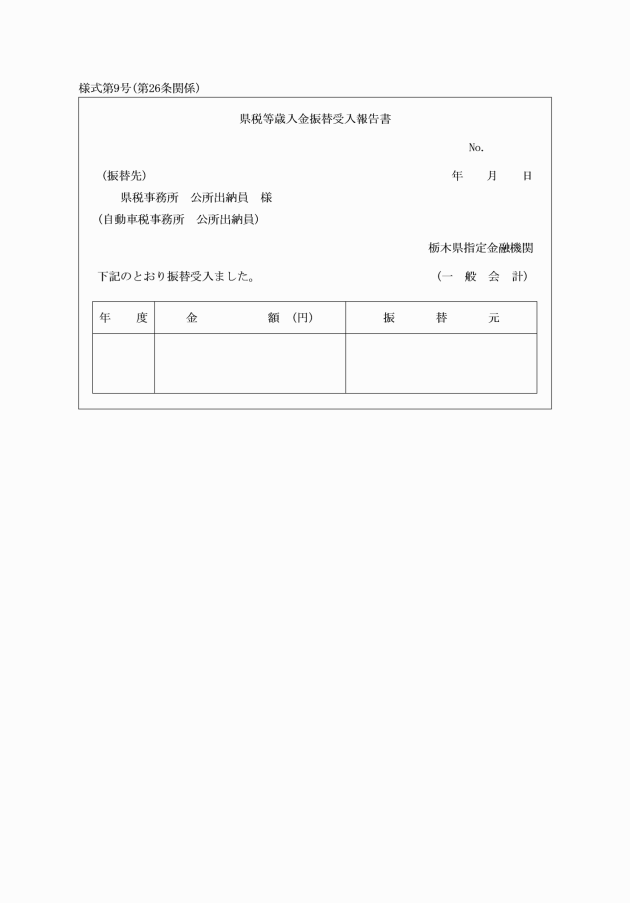

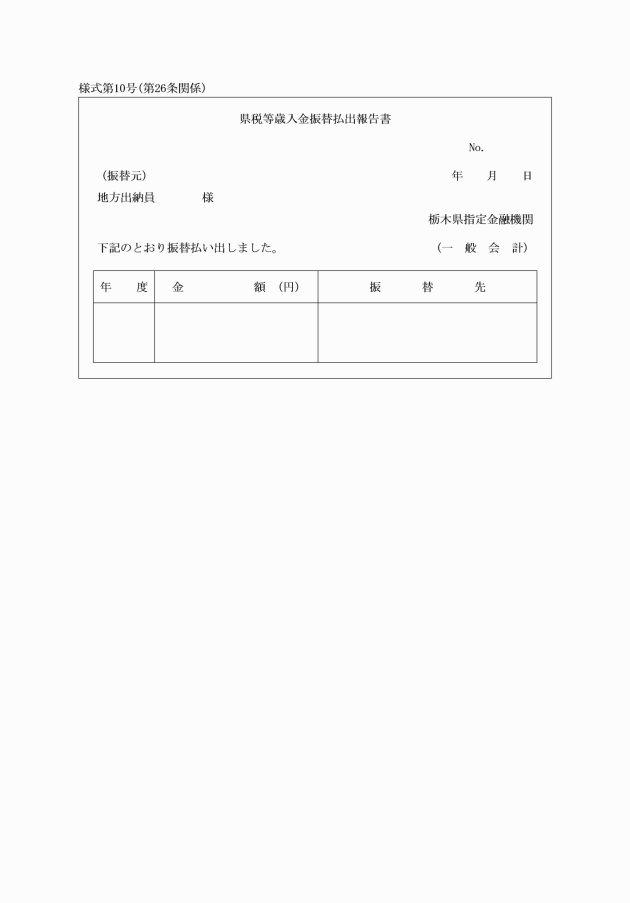

第4章 公金振替(第25条~第26条)

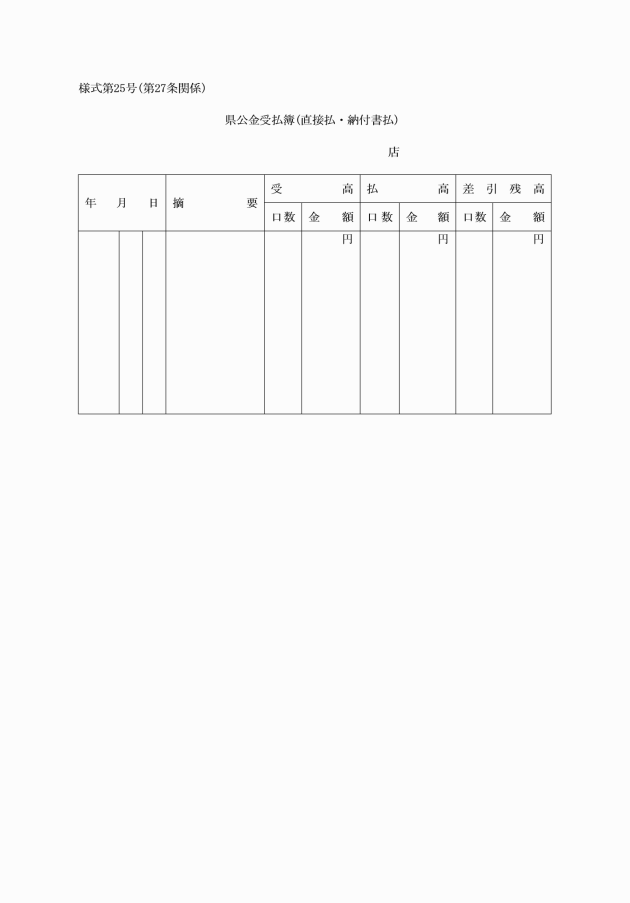

第5章 帳簿(第27条)

第6章 計算報告(第28条~第33条)

第7章 雑則(第34条~第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号。以下「規則」という。)第172条の規定に基づき、栃木県指定金融機関、栃木県指定代理金融機関及び栃木県収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務取扱について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(指定金融機関等の事務取扱)

第2条 指定金融機関は、県公金の収納及び支払事務を取り扱うものとする。

2 指定代理金融機関は、県公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱うものとする。

3 収納代理金融機関は、県公金の収納事務の一部を取り扱うものとする。

(総括店等の設置)

第3条 指定金融機関は、総括店を設置し、指定金融機関等の取扱に係る収納及び支払事務を総括するものとする。

2 指定金融機関は、歳入取りまとめ店を設置し、指定代理金融機関又は収納代理金融機関の取扱に係る収納事務の取りまとめをするものとする。

3 法人を単位として指定(以下「法人指定」という。)を受けた指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、栃木県内に取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)を設置し、栃木県外の店舗(以下「県外店舗」という。)で受けた収納金の取りまとめを行うものとする。ただし、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行等」という。)については、東京貯金事務センターを取りまとめ店とする。

4 前項の取りまとめ店は、同一指定代理金融機関又は同一収納代理金融機関で受けた収納金の取りまとめを行うことができるものとする。

(指定金融機関等の店舗)

第4条 指定金融機関等で県の公金を取り扱う店舗は、別に定めるところによる。

(指定金融機関の職員の派遣)

第5条 指定金融機関は、別表1に掲げる県の庁舎に定期的に職員を派遣し、県公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定のほか、会計管理者の請求があったときは、一定の日時及び場所に臨時に職員を派遣して県公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(現金の出納時間)

第6条 指定金融機関等の出納時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(出納の区分)

第7条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、次の区分により県公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

ア 税外諸収入

イ 県税及び県税に伴う税外収入(以下「県税等」という。)

(2) 歳出金

(3) 保管金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(収納金の取扱い)

第8条 指定金融機関等において取り扱う収納金は、すべて別段預金口座(郵便貯金銀行等においては振替口座)を経由するものとする。ただし、第9条第2項の規定による預金口座は普通預金口座とする。

第2章 収納

(収納の手続き)

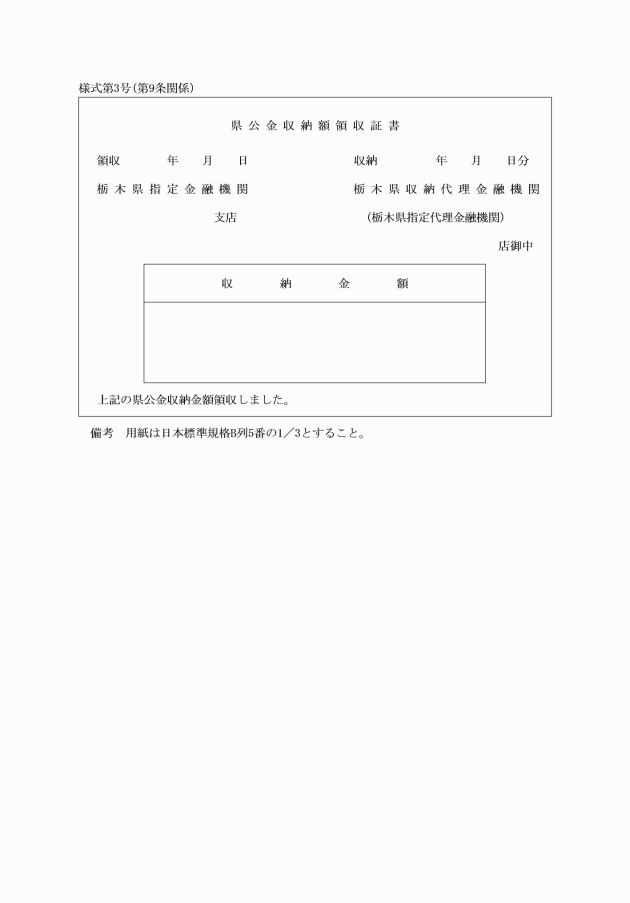

第9条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者、課局出納員、公所出納員、課局現金取扱員若しくは公所現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)から納入通知書、納税通知書、納入書、現金払込書、県民税徴収金払込書、返納通知書又はその他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)を添え、歳入金、歳出戻入金、保管金又はその他の県公金に係る現金の納付を受けたときは、納入通知書等の記載の金額及びその他の事項が各片とも符合しているか、金額を訂正又は改ざん塗まつしていないかを調査し、これを領収し、指定金融機関等の領収済印を押印するなどして、領収日と取扱店舗名が明示された領収証書等を払込人に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、納入通知書等によらず納付金が直接栃木県の預金口座に振り込まれたときは、会計管理者に報告し、その指示に従うものとする。

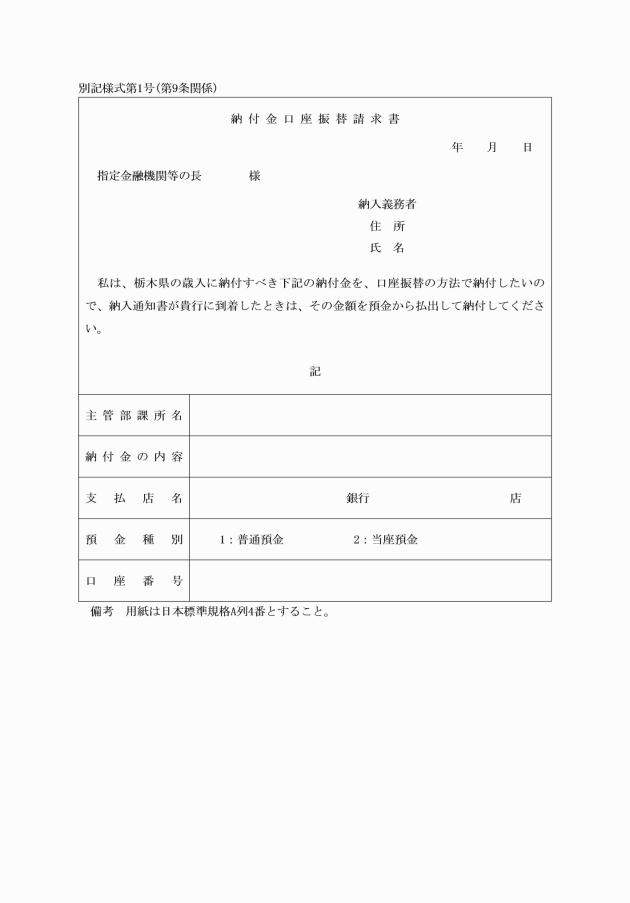

3 指定金融機関等は、納入義務者から納付金を口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入義務者をして納付金口座振替請求書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

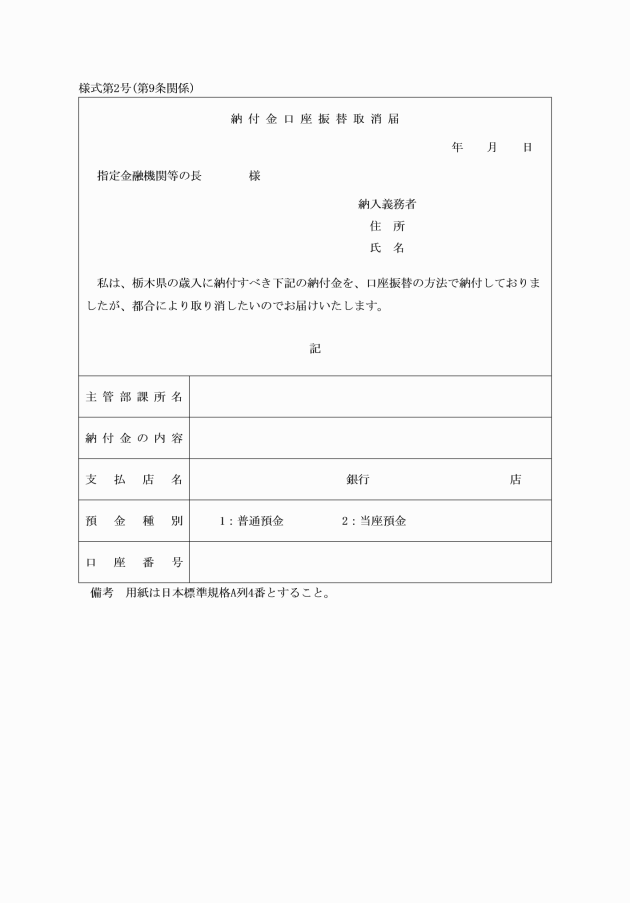

5 指定金融機関等は、納入義務者が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があったときは、納付金口座振替取消届(別記様式第2号)を提出させるものとする。

6 指定金融機関等は、納入義務者の預金残高不足等の理由により第4項による収納ができない場合には、直ちにその旨を知事又は公所の長に通知するとともに、納入通知書又は納入書の表面余白に「預金残高不足」の表示をして、これを当該納入義務者に回付しなければならない。

7 指定金融機関等は、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワーク収納サービス(以下「MPN収納サービス」という。)による収納をすることができる。なお、MPN収納サービスによる収納事務の取扱については、別に定めるところによる。

8 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日から起算して4営業日以内に収納金を指定代理金融機関又は指定金融機関との間に定められた歳入取りまとめ店に払い込まなければならない。

9 前項の規定にかかわらず、法人指定を受けた指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、県外店舗で収納金を受け入れた場合、その日から起算して7営業日以内に取りまとめ店を経由して、収納金を指定代理金融機関又は指定金融機関との間に定められた歳入取りまとめ店に払い込まなければならない。

この場合、取りまとめ店は、県外店舗分の収納金と自店分の収納金とを合算して歳入取りまとめ店に払い込むものとする。

10 前2項の規定にかかわらず、郵便貯金銀行等においては、収納金を受け入れた日から起算して6営業日以内に取りまとめ店を経由して、収納金を指定代理金融機関又は指定金融機関との間に定められた歳入取りまとめ店に払い込まなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者が認めた場合は、7営業日以内とすることができる。

(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金

(2) 小規模企業者等設備資金貸付金

(3) 農業改良資金貸付金

(4) 放置違反金

3 指定金融機関は、県税等に係る領収済通知書については、第1項の規定にかかわらず該当する公所出納員に送付するものとする。

(証券をもってする歳入の納付)

第11条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者等から納入通知書に添えて証券の払込みがあったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の印を押し、現金の払込みの例に準じて処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、歳入金の一部を証券をもって受領した場合においては、納入通知書等その証券金額を付記しなければならない。

(証券収入について支払拒絶のあった場合の歳入取消し)

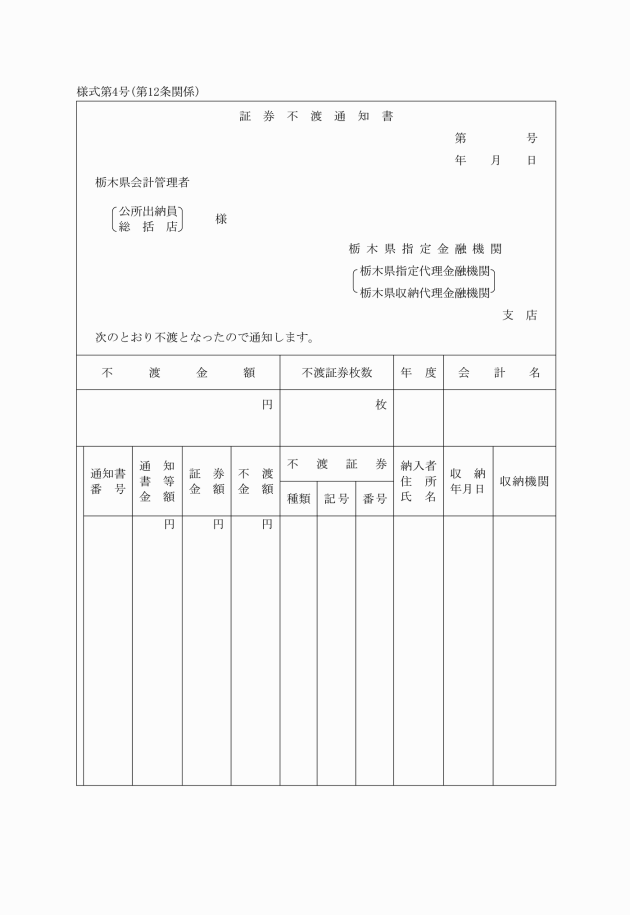

第12条 指定金融機関等は、受領した証券は、遅滞なくその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

この場合において、指定金融機関等は、あわせて総括店に証券不渡通知書を送付しなければならない。

3 前項の場合において、指定代理金融機関又は収納代理金融機関から総括店に送付する証券不渡通知書は、歳入取りまとめ店を経由するものとする。

第3章 支払

(直接払及び納付書払)

第16条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者から規則第92条第1項に規定する直接払による支払証の呈示を受けたときは、記載内容を確認の上、債権者に現金を支払、支払証に支払済印を押し、これを支払をした店舗又は本部において保管しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は公所出納員から規則第92条第3項に規定する納付書払による支払証とともに債権者発行の納付書の送付を受けたときは、支払証と納付書を照合の上、納付書により債権者に対し支払を行い、当該支払証に支払済印を押し、これを支払をした店舗又は本部において保管しなければならない。

(県公金送金通知書の調査)

第17条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の発行した県公金送金通知書の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 県公金送金通知書は合式であるか。

(2) 県公金送金通知書がその振出日付から1年を経過したものでないか。

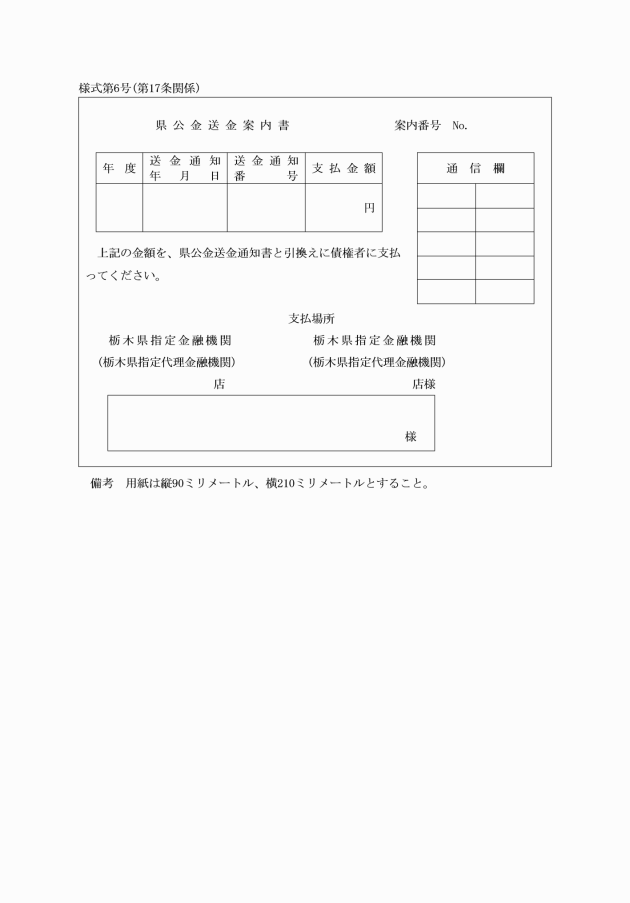

(3) 県公金送金通知書と県公金送金請求書又は県公金送金案内書(別記様式第6号)とが符合するか。

2 前項の県公金送金通知書が発行の日付後1年を経過したものであるときは、その県公金送金通知書の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(送金払及び管外送金払)

第18条 指定金融機関は、規則第93条に規定する送金払で、会計管理者から指定金融機関全店を支払場所の指定する支払の依頼を受けた場合には、指定金融機関の全店舗において債権者への支払が行えるよう処理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、規則第93条に規定する送金払で、会計管理者から特定の店舗を支払場所に指定する支払の依頼を受けた場合には、直ちに当該店舗に対し県公金送金案内書を送付し、指定された支払場所において債権者への支払が行えるよう処理しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から規則第93条に規定する管外送金払による支払の依頼を受けた場合には、債権者に対し送金小切手又は郵便貯金銀行等の行う通常現金払の方法により送金の手続をとらなければならない。

(口座振替払)

第19条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から規則第94条第1項に規定する口座振替払による支払の依頼を受けた場合には、支払指定日に口座振込の手続をしなければならない。

(領収印及び支払済印)

第20条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者から県公金送金通知書の呈示を受け、その支払をするときは、県公金送金通知書に受取人の署名及び領収印を徴し、支払済印を押さなければならない。

(送金支払未済金の支払促進)

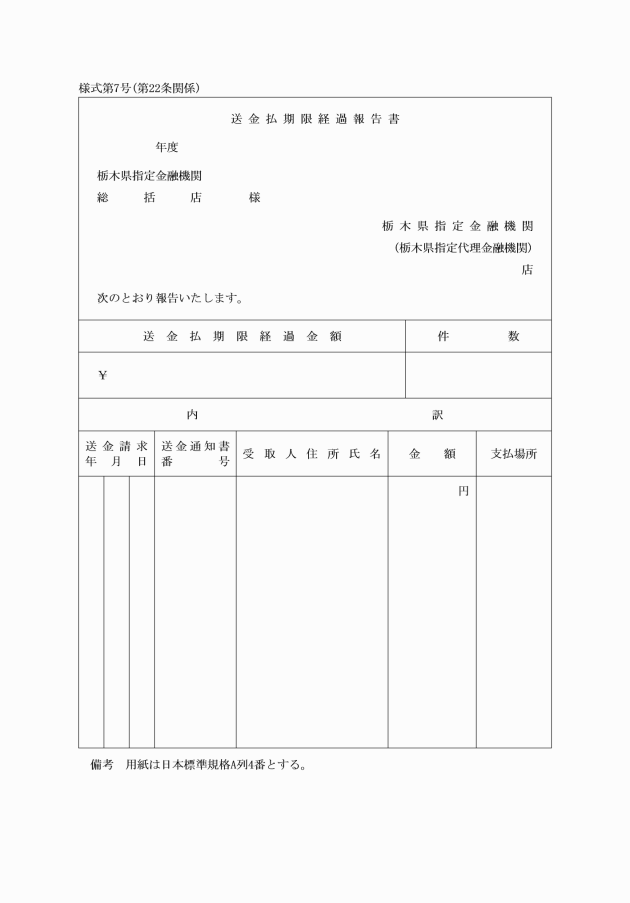

第21条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第15条の規定により送金払のため交付を受けた資金のうちで交付を受けた日から一定期日を経過し、まだその支払を終らないものについては期限内に支払が行われるよう支払促進に努めなければならない。

2 総括店は、前項に規定する送金払期限経過報告書に取りまとめ集計書を添え、翌月25日までに会計管理者に提出し、歳入納付の手続をしなければならない。

(支払済県公金送金通知書の保管)

第23条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払済の県公金送金通知書は、これを支払をした店舗又は本部において保管しなければならない。

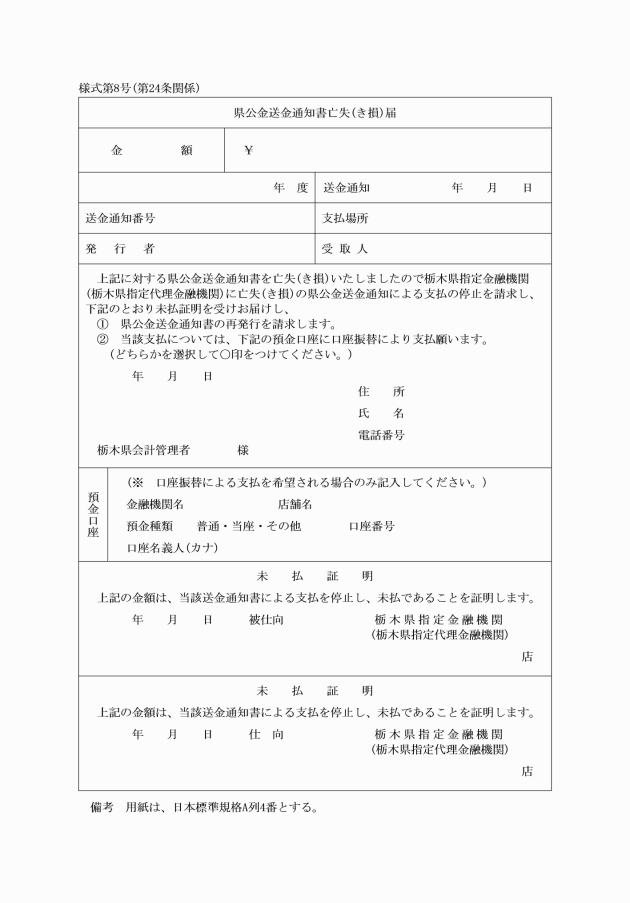

(支払の停止及び支払未済の証明)

第24条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、規則第100条第1項の規定により県公金送金通知書を亡失又はき損した者からその支払の停止の請求を受けたときは、これを調査し、支払未済のときは、その支払を停止し、その理由を県公金送金請求書又は県公金送金案内書に記入しておかなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項の規定により支払を停止したものについては、再発行の県公金送金通知書による場合に限り支払を行うものとする。

第4章 公金振替

(振替の受入及び払出)

第25条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から県公金振替通知書の送付を受けたときは、振替受払の手続をしなければならない。

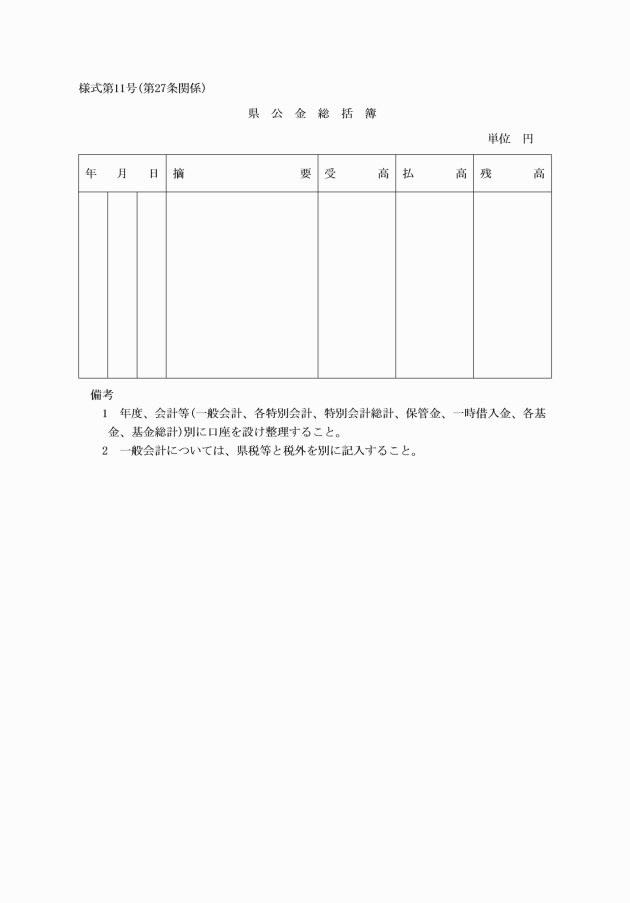

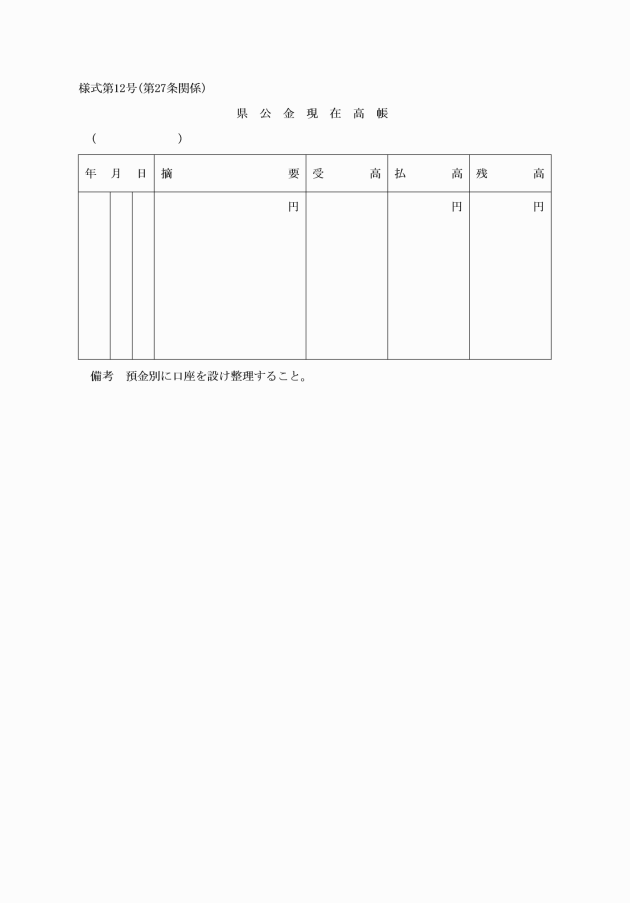

第5章 帳簿

(1) 県公金総括簿(別記様式第11号)

(2) 県公金現在高帳(別記様式第12号)

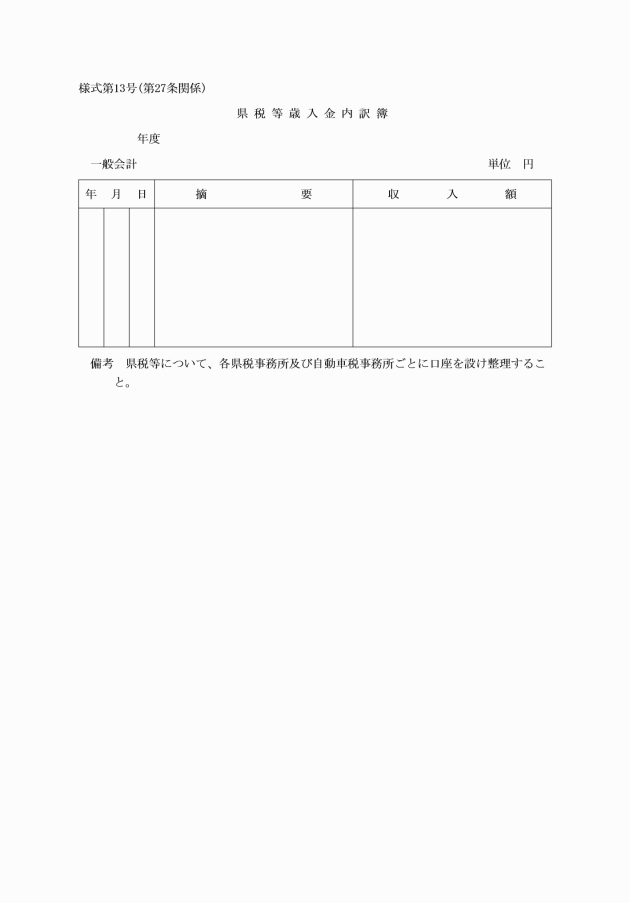

(3) 県税等歳入金内訳簿(別記様式第13号)

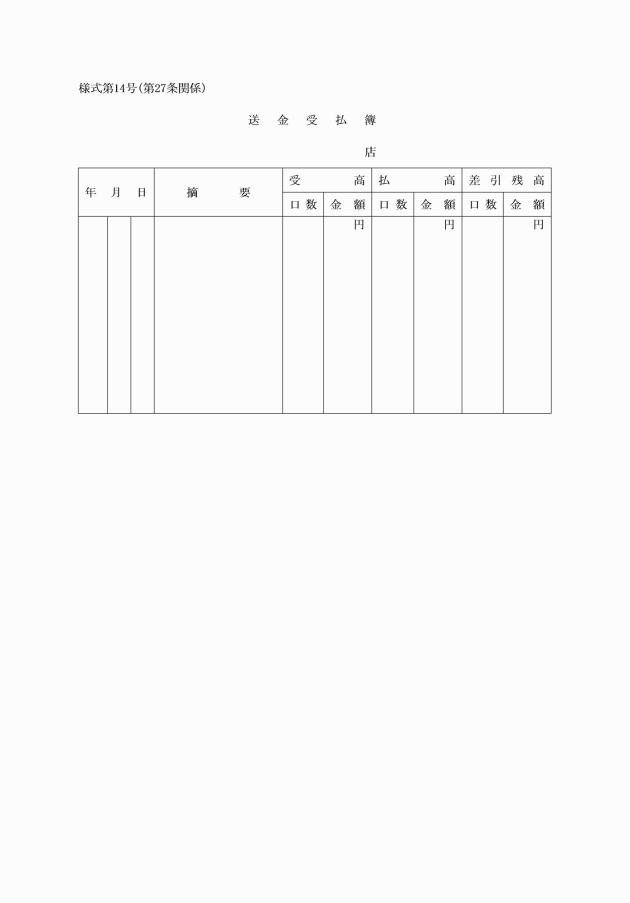

(4) 送金受払簿(別記様式第14号)

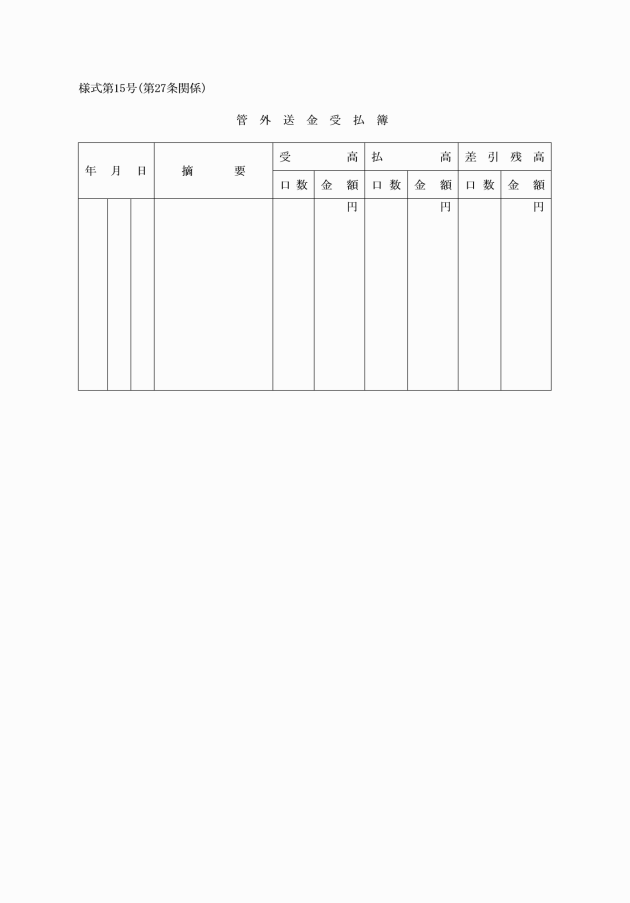

(5) 管外送金受払簿(別記様式第15号)

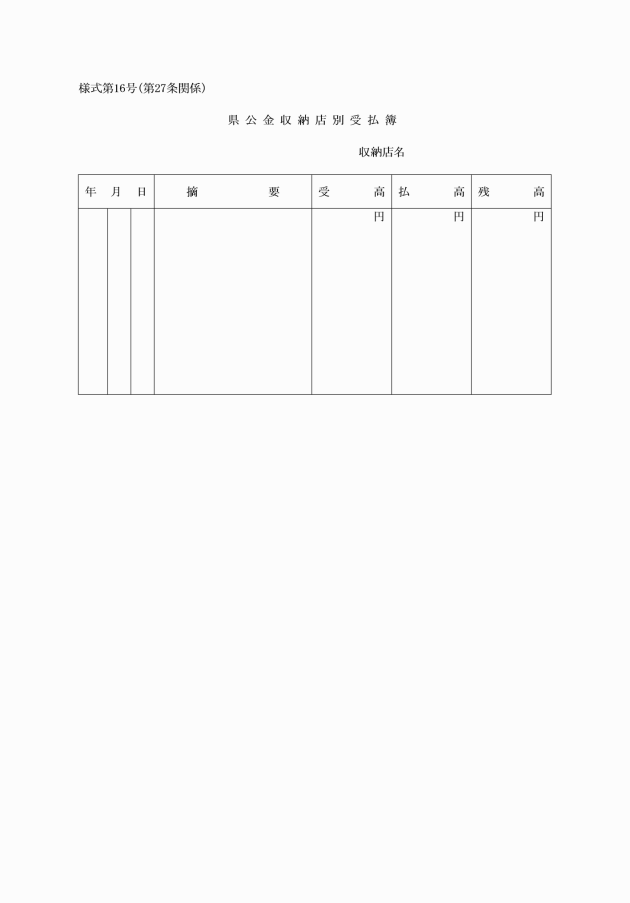

(6) 県公金収納店別受払簿(別記様式第16号)

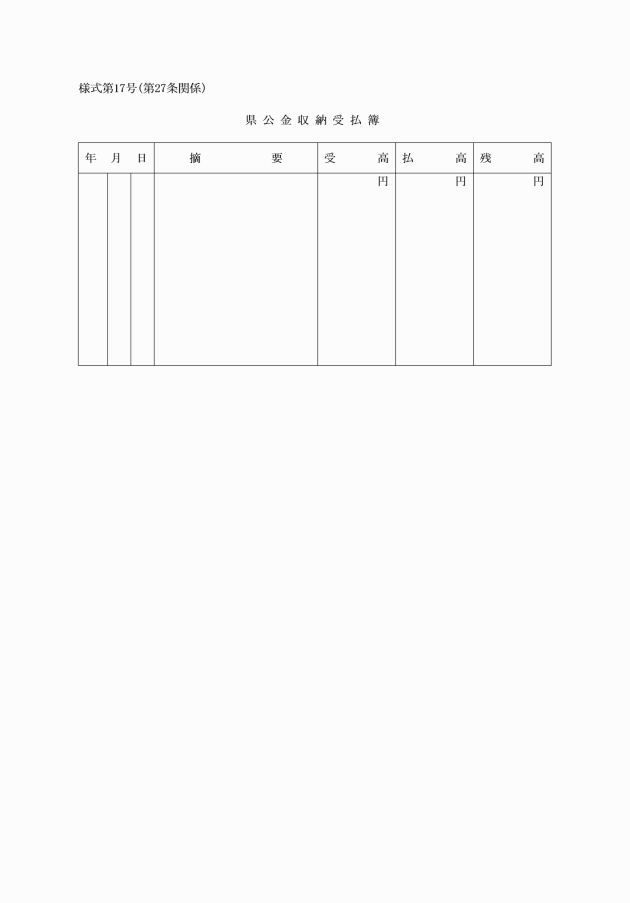

(7) 県公金収納受払簿(別記様式第17号)

(8) 県公金受払簿(直接払、納付書払)(別記様式第25号)

第6章 計算報告

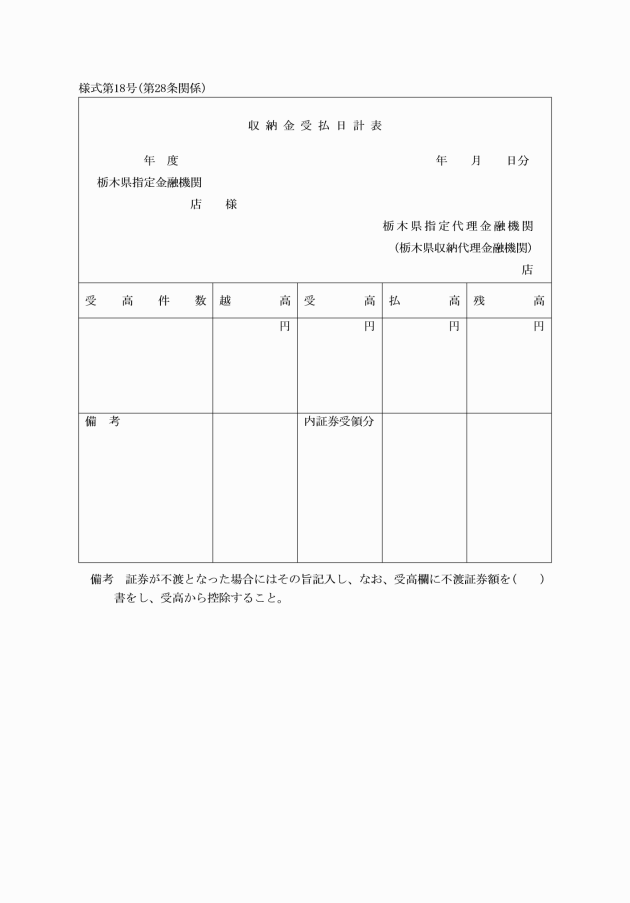

3 前2項の規定により送付する収納金受払日計表には、納入通知書等を添付するものとする。

(県税等歳入金日計表の提出)

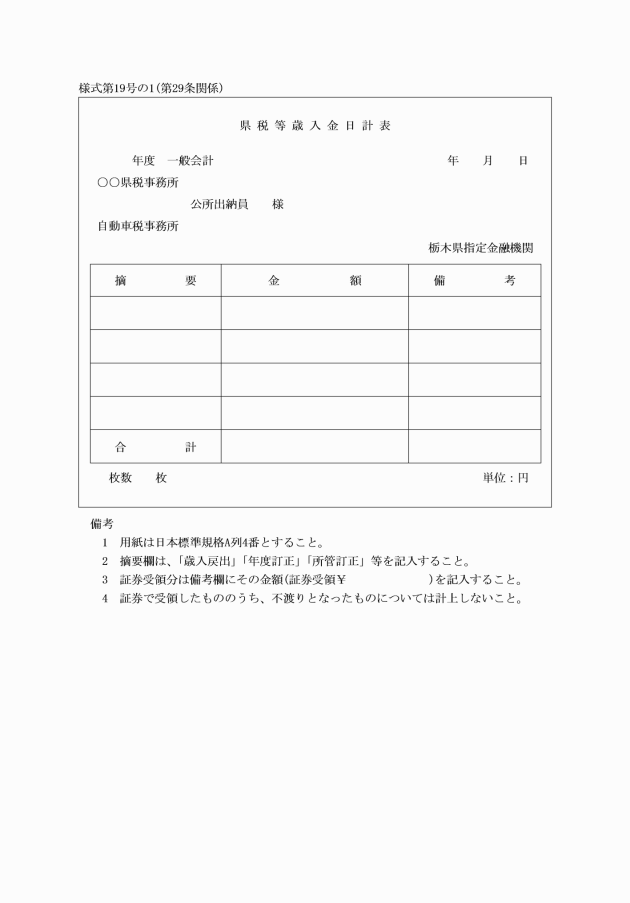

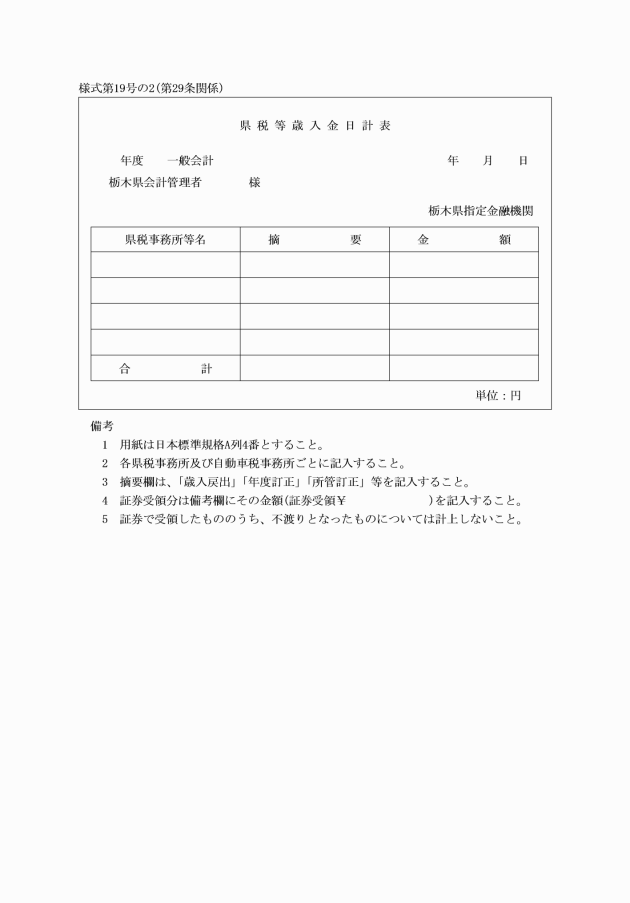

第29条 総括店は、毎日県税等歳入金日計表(別記様式第19号の1及び別記様式第19号の2)を作成し、会計管理者及び該当する公所出納員に提出しなければならない。この場合、公所出納員に提出する県税等歳入金日計表には、第10条第3項に定める領収済通知書及び第26条に定める県税等歳入金振替受入報告書を添付するものとする。

2 前項の規定により作成する日計表には、指定金融機関が歳入取りまとめ店として指定代理金融機関又は収納代理金融機関から払込を受けた収納金を合算して掲記するものとする。

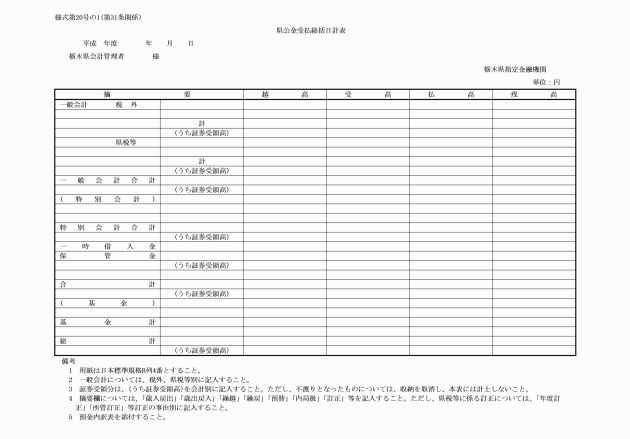

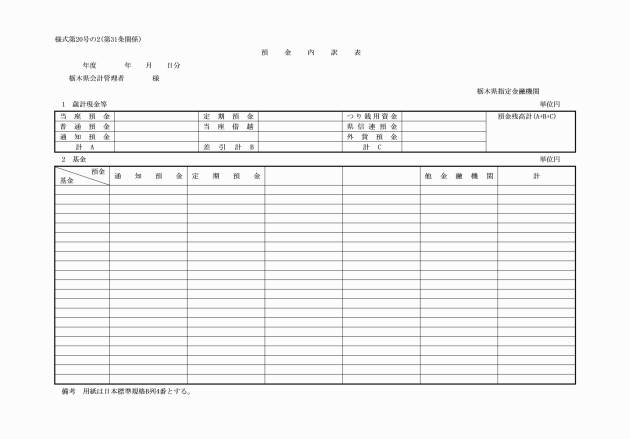

(県公金受払総括日計表の作成及び送付)

第31条 総括店は、毎日県公金受払総括日計表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

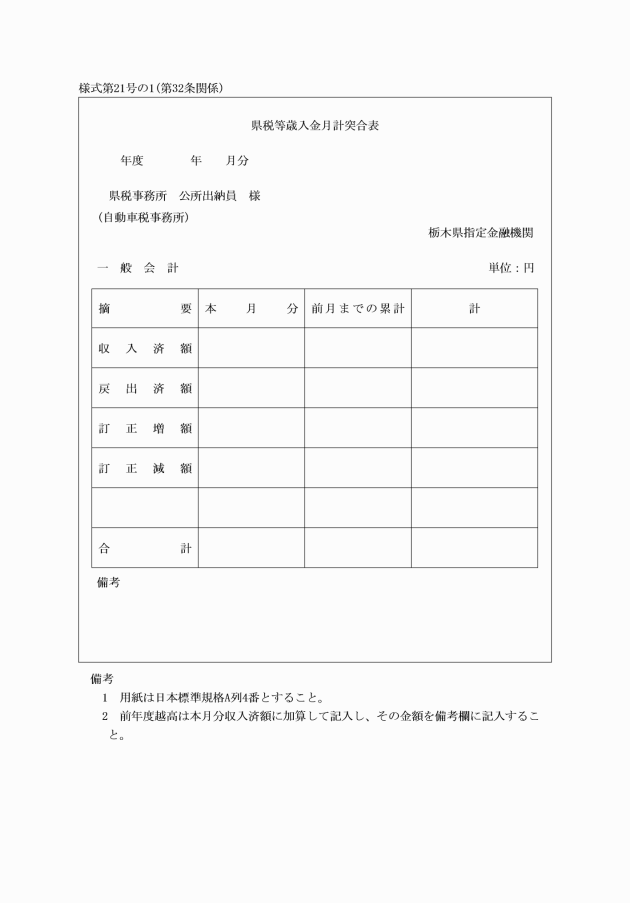

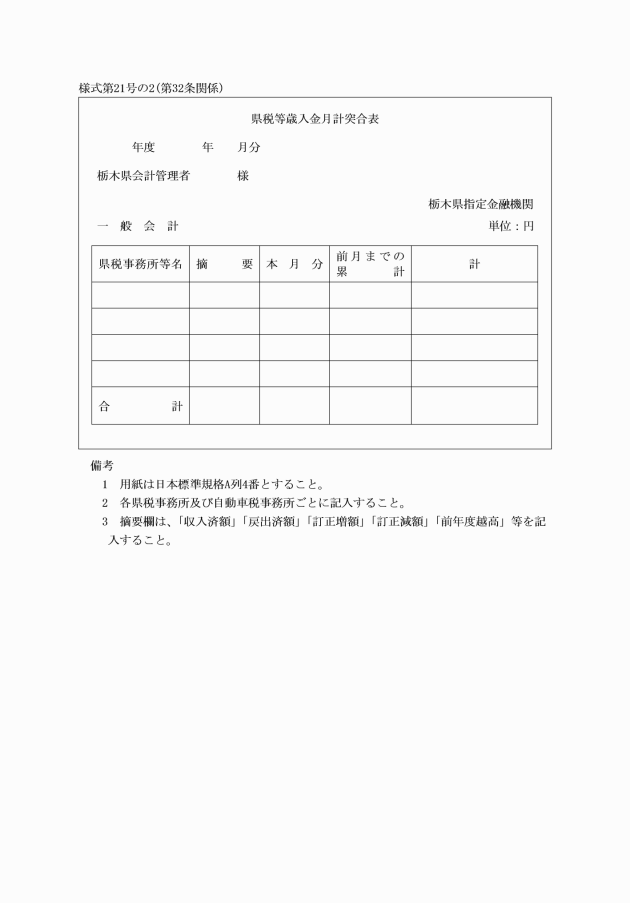

(県税等歳入金月計突合表の作成及び提出)

第32条 総括店は、毎月県税等歳入金月計突合表(別記様式第21号の1及び別記様式第21号の2)を作成し、翌月4日までに会計管理者及び該当する公所出納員に提出しなければならない。

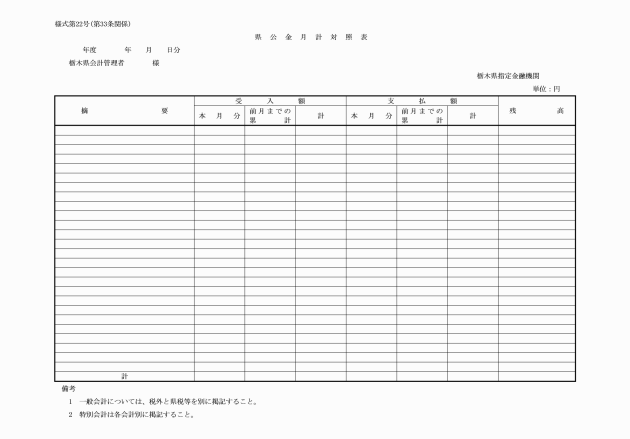

(県公金月計対照表の提出)

第33条 総括店は、毎月県公金月計対照表を作成し、翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 雑則

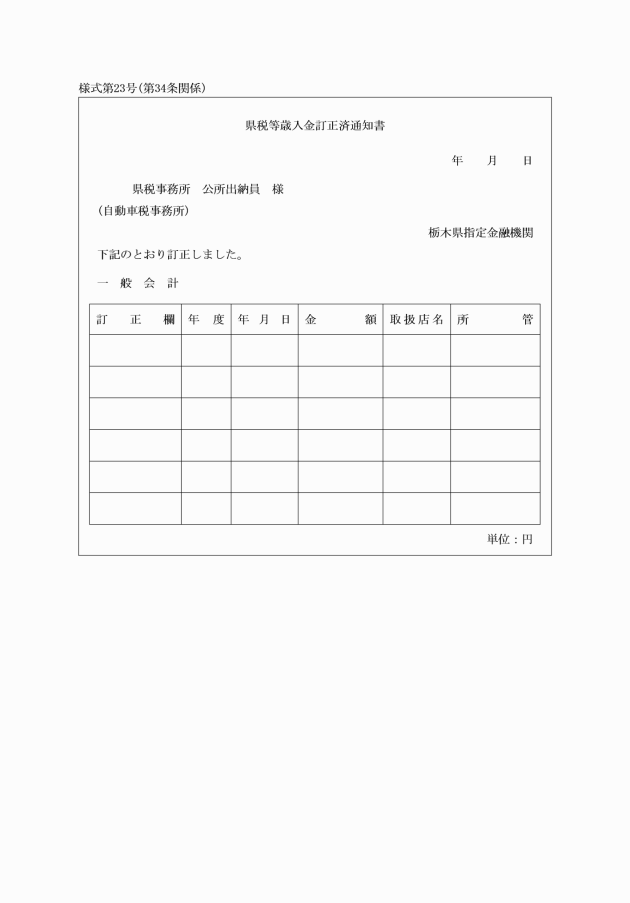

(年度、会計名又は所管の訂正)

第34条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から年度又は会計に係る訂正通知書の送付を受けたときは、直ちにその訂正の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、公所出納員から年度、会計又は所管の訂正に係る県税等歳入金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちにその訂正の手続をし、県税等歳入金訂正済通知書(別記様式第23号)を公所出納員に送付しなければならない。

(口座振替支払不能の取扱い)

第35条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第19条の規定により口座振替払の請求を受けたものについて、口座振替不能となったときは、その内容を会計管理者に通知するものとする。

(支払の訂正)

第36条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から支払不能訂正情報の送付を受けたときは、直ちにその訂正の手続をしなければならない。

(書類、帳簿の編集及び保存)

第37条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、納入通知書等及び本要綱に規定する書類を、会計別に1カ月分を取りまとめて合計表を付して編集しなければならない。

2 指定金融機関等は、帳簿及び証拠書類を会計年度経過後10年間保存しなければならない。ただし、納入通知書等、県公金振替通知書、公金振替貯金払込高通知書にあっては、会計年度経過後3年間とする。

(歳計金の繰越又は繰上充用)

第38条 指定金融機関は、会計管理者から歳計剰余金の繰越又は歳計金の繰上充用の通知を受けたときは、その手続をしなければならない。

(印章の備付)

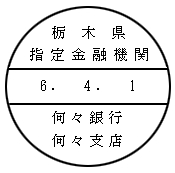

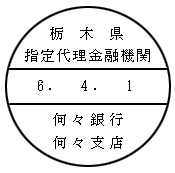

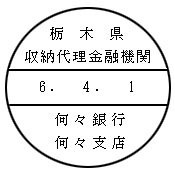

第39条 指定金融機関等は、別表2に定める印章を備え付けるものとする。

(標札の掲示)

第40条 指定金融機関等は、次の各号に定めるところにより適宜の形式の標札を掲げるものとする。ただし、法人指定を受けた指定代理金融機関又は収納代理金融機関の県外店舗においては任意とする。

(1) 指定金融機関は「栃木県指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は「栃木県指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は「栃木県収納代理金融機関」とし、郵便貯金銀行等は「公金収納取扱店」とする。

(様式)

第41条 この要綱に定める必要な書類及び帳簿の様式は別記のとおりとする。

2 電子計算組織により処理する書類及び帳簿の取扱いに関し、前項の規定により難いものについては、指定金融機関が会計管理者と協議して別に定めることができる。

附則

1 この要綱は、平成6年度の事務取扱から適用する。

2 栃木県指定金融機関等事務取扱要綱(昭和39年4月1日出第46号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、平成5年度に係る事務取扱については、なお従前の例による。

3 旧要綱により作成した用紙で現に残存するものについては、平成6年度中に限りこの要綱の相当規定による用紙として、これを使用することができる。

附則(平成7年出第113号)

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成11年財第2号)

この要綱は、平成10年6月1日から適用する。

附則(平成12年出会第62号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成19年出会第104号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年会計第133号)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年会計第94号)

この要綱は、平成22年1月1日から適用する。

附則(平成22年会計第123号)

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成24年会計第66号)

この要綱は、平成24年7月1日から適用する。

附則(平成27年会管第318号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年会管第291号)

この要綱は、平成30年3月5日から適用する。

附則(令和3年会管第409号)

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年会管第224号)

この要綱は、令和4年11月21日から適用する。

附則(令和4年会管第329号)

この要綱は、令和5年2月27日から適用する。

附則(令和5年会管第392号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年会管第340号)

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第5条関係)

庁舎名 | 所在地 |

河内庁舎 | 宇都宮市竹林町1030―2 |

上都賀庁舎 | 鹿沼市今宮町1664―1 |

芳賀庁舎 | 真岡市荒町116―1 |

下都賀庁舎 | 栃木市神田町6―6 |

塩谷庁舎 | 矢板市鹿島町20―22 |

那須庁舎 | 大田原市本町2―2828―4 |

安蘇庁舎 | 佐野市堀米町607 |

別表2(第39条関係)

1 指定金融機関の備える印章

2 指定代理金融機関の備える印章

3 収納代理金融機関の備える印章

備考

1 印章の寸法は直径3センチメートルとすること。

2 この印章はゴム活字スタンプ印とすること。

3 本章はそれぞれ金融機関所定の印章をもって、これに代えることができるものとする。

様式第24号 削除