○附属機関等の設置及び運営に関する要綱

平成10年7月13日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、県政に対する県民の意見の反映及び専門的な知識の導入並びに県政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、附属機関及び懇話会・協議会等(以下「附属機関等」という。)の適正な設置と円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置するものをいい、懇話会・協議会等とは、法律又は条例の規定に基づかず要綱、要領又は個別の決裁等によって、県民や学識経験者等の意見を県政に反映させることを主な目的として設置するものをいう。

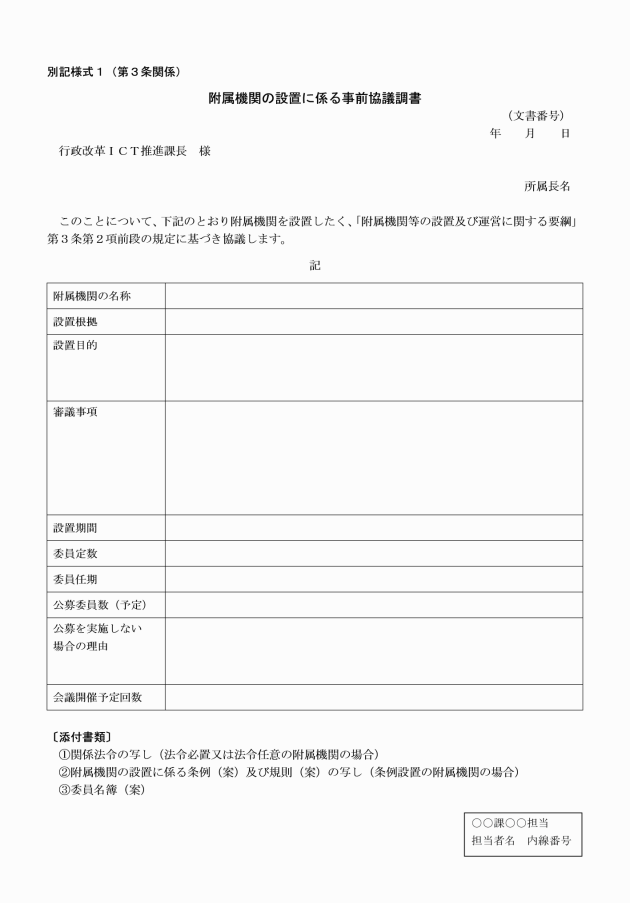

(附属機関の設置)

第3条 附属機関の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 県政の運営上、県民、関係団体、専門的知識を有する者等からの意見の聴取を特に必要とすること。

(2) 弾力的かつ機動的な運営を図るため、所掌事務はできる限り広範囲なものとし、必要に応じて部会等を設置すること。

(3) 委員の数は、実効ある審議と円滑な運営を図るため、20人以内とすること。ただし、委員の数が法令等に定めがあるなど特別な事情がある場合はこの限りでない。

(4) 類似の附属機関がある場合は、必要に応じて整理統合を図ること。

(5) 審議事項が臨時的なものである場合は、設置期間を設定すること。

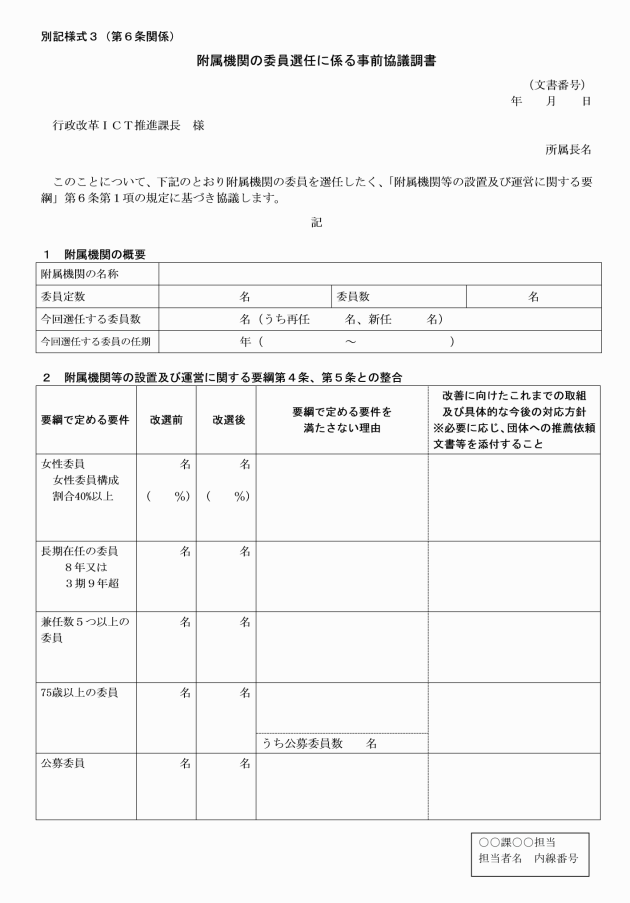

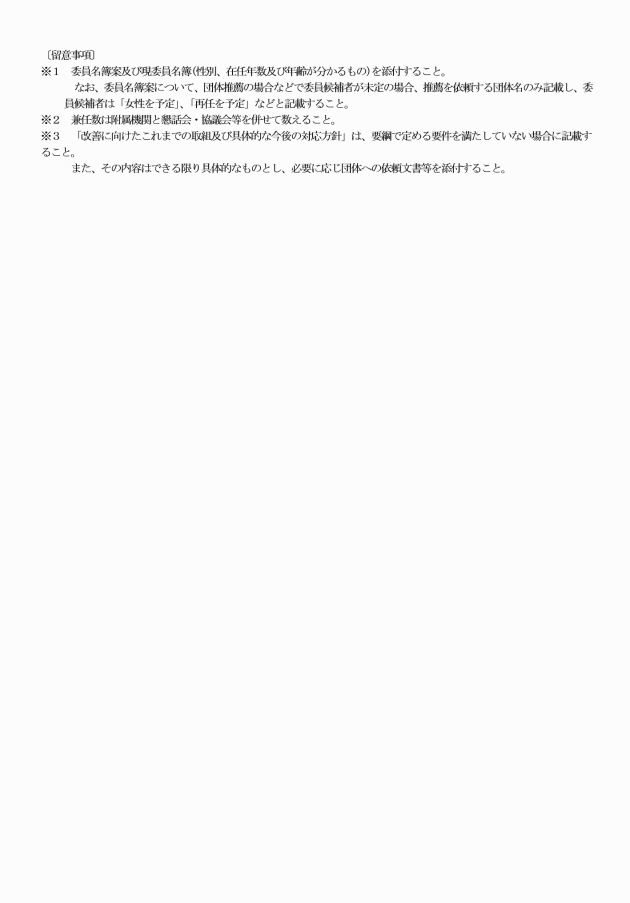

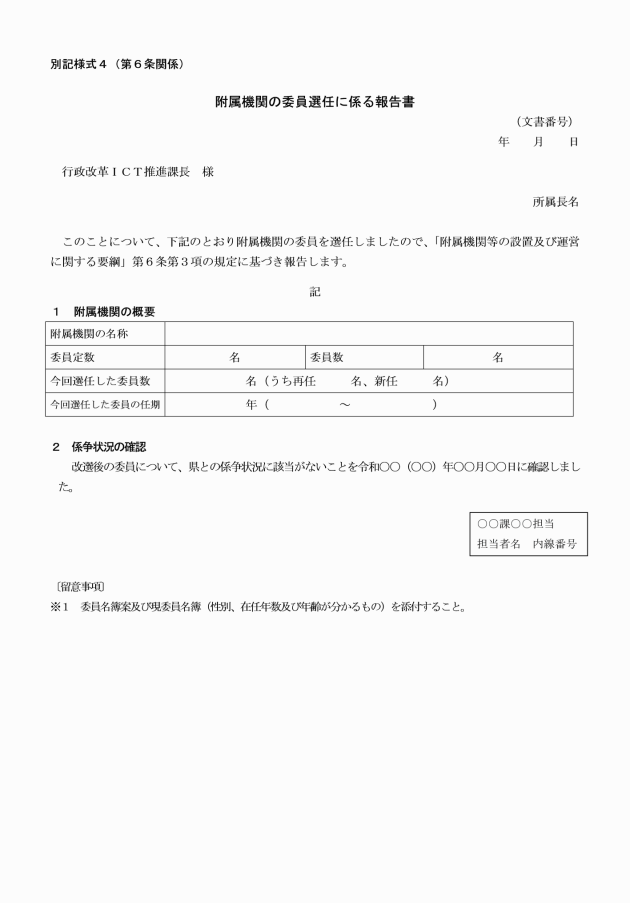

(附属機関の委員の選任)

第4条 附属機関の委員については、附属機関が公正に運営され、その機能が十分発揮されるよう、幅広い分野から起用することとし、次の事項に留意して選任するものとする。

(1) 女性委員の割合は、40%以上となるように努めることとし、積極的な登用を図ること。

(2) 団体から委員を選任する場合は、会長等その機関を代表する者にこだわらず、幅広く選任すること。

(3) 広く県民の意見を反映させるため、委員の在任期間は8年以内(任期3年のものは3期以内)とすること。

(4) 実質的に審議に参加することを期するため、同一人を5以上の附属機関等(設置期間が1年以内のものを除く。)の委員に重複して選任しないこと。

(5) 利益相反を防止する観点などから、県と訴訟係属中の者を委員に選任しないこと。

(6) 幅広い年齢層から委員を選任するものとし、原則として75歳以上の委員の選任は行わないこと。

(7) 継続して委員を選任する場合は、十分にその職責を果たし得るよう、過去の出席状況等に留意すること。

(附属機関等の委員の公募による選任)

第5条 附属機関等の委員の選任については、より一層県民の意見を反映するため、各附属機関等の設置目的等を勘案のうえ、原則として、委員の一部を公募により選任するものとする。なお、公募を行わない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 委員の公募に関する取り扱いについては、別に定める「附属機関等の委員の公募要領」によるものとする。

(1) 法令又は条例若しくは規則の規定により、特定の職にある者をもって委員に充てる場合

(2) 県議会議員を委員に選任する場合

(3) 任期途中で行政機関の長又は職員が退職又は異動し、同職の者を後任とする場合

ア 改選後の女性委員の割合が改選前と比較して向上する

イ 改選後の女性委員の割合が40%以上であって改選前と同じ割合となる

2 前項の事前協議の実施時期については、次のとおりとする。

(1) 任期満了に伴う委員の選任を行うときは、原則として、任期満了の4ケ月前までに行うこと。

(2) 任期途中の異動又は退職に伴う委員の選任を行うときは、速やかに行うこと。

4 行政改革ICT推進課及び人権男女共同参画課は、改選後の女性委員の割合が40%未満となる附属機関の所管課及び当該所管課の属する部局の幹事課に対し、ヒアリングを実施するものとする。なお、第1項第4号の規定により事前協議を実施しない場合についても、同様とする。

(附属機関等の運営)

第7条 附属機関等の運営に当たっては、効率的かつ円滑に行い、十分な審議が尽くされるよう、次の事項に留意するものとする。

(1) 会議資料については、委員が事前に検討できるよう会議の開催前に配付することとし、会議での実質的審議の促進を図ること。

(2) 会議については、次の事項を記載した議事録を作成すること。

ア 開会の日時及び場所

イ 出席者

ウ 議題及び議事

(附属機関等の会議の公開)

第8条 附属機関等の会議は、公開することを原則とし、運営の透明性及び公正な県政運営に資するものとする。ただし、「栃木県情報公開条例」(平成11年栃木県条例第32号)第7条各号に定める情報に該当するものと認められる事項を審議する場合及び会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合はこの限りでない。

2 附属機関等の会議の非公開の決定は、当該附属機関等の長がその会議に諮って行うものとする。また、会議を非公開とすることを決定した場合は、その理由を明らかにするものとする。

(附属機関等の会議の公開の方法等)

第9条 所管課長は、公開の会議を開催するに当たっては、原則として当該会議開催日の1週間前までに記者クラブに資料提供を行うものとする。なお、非公開の会議については、必要に応じ、公開の会議に準じて資料提供を行うよう努めるものとする。

2 所管課長は、公開の会議に関する次の各号に掲げる事項を記載した会議開催案内を作成し、県ホームページに掲載して、県民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

ア 附属機関等の名称

イ 開催日時

ウ 開催場所

エ 議題

オ 傍聴者の定員(オンラインにより会議を開催する場合を除く。)

カ 傍聴手続

キ 問合せ先

3 公開の会議の傍聴については、次のとおり行うものとする。

(1) 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該附属機関等の長が当該会議の傍聴を認めることにより行う。

(2) 傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に一定の傍聴席及び記者席を設けるものとする。なお、会議をオンラインにより実施する場合は、この限りでない。

(3) 会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項等を定め、会議開催中における会場の秩序の維持に努めるものとする。

(4) 会議をオンラインにより実施する場合、オンライン会議システムの機能を使用しての録画及び録音ができる者は、附属機関等の所管課の職員のみとする。

4 所管課長は、公開した会議の結果について、報道機関に資料提供を行うとともに、会議結果資料を作成し、県ホームページにおいて閲覧に供するものとする。なお、非公開の会議の結果についても、必要に応じ、公開の会議に準じて公表に努めるものとする。

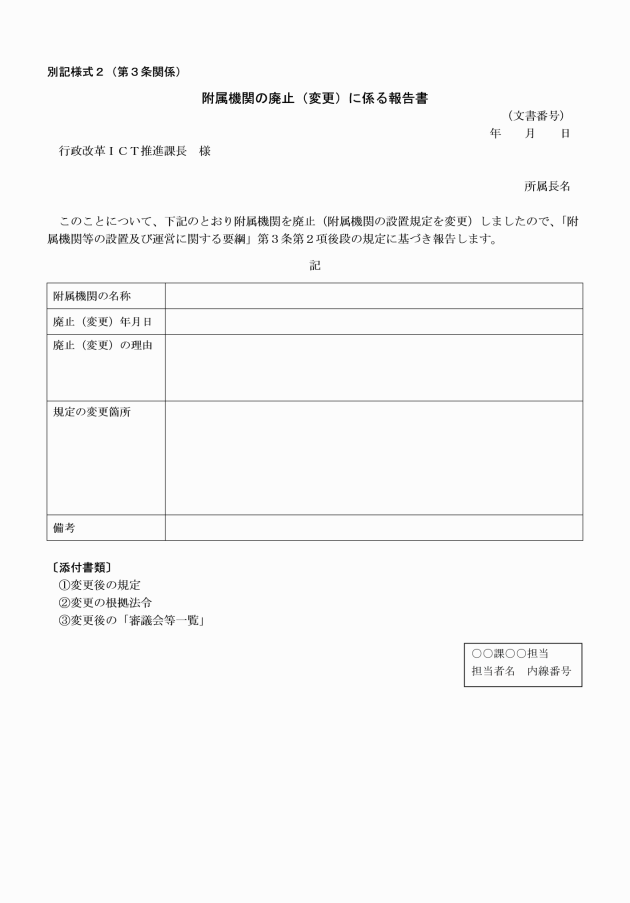

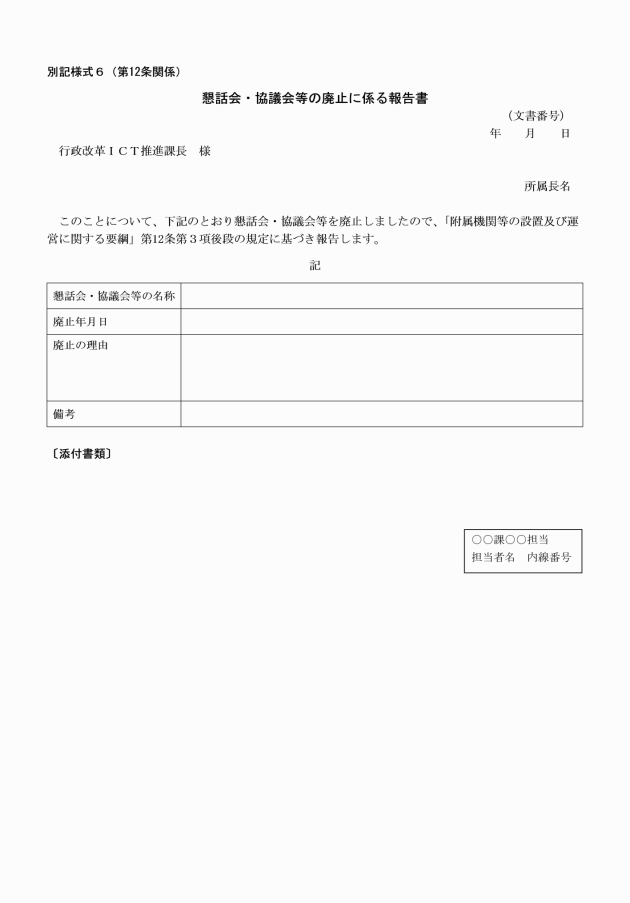

(附属機関等の設置の見直し)

第10条 既に設置されている附属機関等で次の事項のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合するものとする。

(1) 目的が達成されたもの

(2) 社会経済情勢の変化等により著しく必要性が低下したもの

(3) 活動が著しく不活発なもの

(4) 他の行政手段等で対応が可能なもの

(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と重複又は類似しているもの

(附属機関等委員名簿)

第11条 所管課長は、毎年4月1日現在の附属機関等委員名簿を速やかに行政改革ICT推進課長に提出するものとする。

2 行政改革ICT推進課長は、提出された附属機関等委員名簿を適正に管理するものとする。

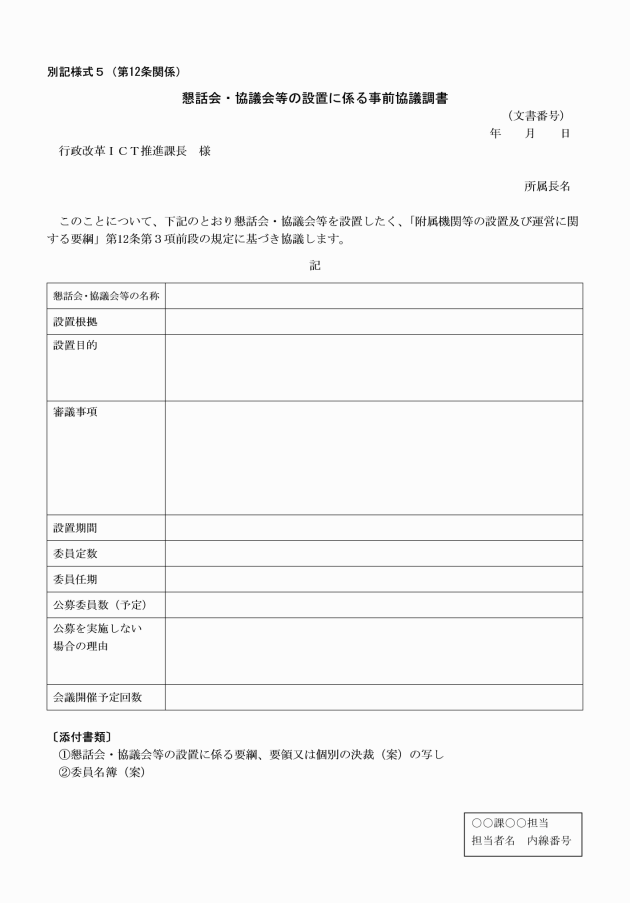

(懇話会・協議会等の設置等)

第12条 懇話会・協議会等の設置に当たっては、第3条第1項の規定を準用するものとし、設置のための要綱、要領等には、設置目的、協議事項、委員の数、選任分野及び任期を明記するものとする。

2 懇話会・協議会等の委員の選任については、第4条の規定を準用するものとする。

(附属機関等一覧の作成及び公開)

第13条 所管課長は、毎年4月1日現在の附属機関等一覧を作成し、速やかに行政改革ICT推進課長に提出するものとする。

2 行政改革ICT推進課長は、提出された附属機関等一覧を取りまとめ、県ホームページに掲載し、県民の閲覧に供するものとする。

3 所管課長は、附属機関等一覧に変更が生じた場合は、速やかに変更内容及び変更期日を幹事課を経由して行政改革ICT推進課長宛て報告するものとし、行政改革ICT推進課長は、その報告に基づき、県ホームページに掲載された附属機関等一覧を更新するものとする。

附則

1 この要綱は、平成10年7月28日から施行する。

2 この要綱の施行に伴い、「附属機関の委員の構成等の改善について」(昭和57年3月17日人第268号副知事通知)は、廃止する。

附則

1 この要綱は、平成11年8月20日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成24年10月15日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成26年1月24日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成29年8月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

2 この要綱の改正に伴い、「附属機関等の会議の公開に関する指針」及び「「附属機関等の会議の公開に関する指針」の運用について」は、廃止する。