○職員の研修休職に関する要綱の制定について

平成17年3月31日

人第345号

副知事通知

本庁各課局室長

各出先機関の長

労働委員会事務局長

平成16年12月28日に「職員の分限に関する条例」(昭和26年条例第44号。以下「分限条例」という。)の一部が改正され、職員が、無給の休職期間を活用し、研究所等において職務に関連した事項の調査、研究等に従事すること(以下「研修休職」という。)ができることとされたことに伴い、「職員の給与に関する条例」(昭和27年条例第1号。以下「給与条例」という。)、「職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則」(昭和32年人事委員会規則第5号。以下「初任給規則」という。)及び「栃木県職員服務規程」(昭和39年訓令第5号。以下「服務規程」という。)の一部が改正され、それぞれ平成17年4月1日から施行されることから、能力開発に自ら取り組む職員の意欲を尊重し、主体的に行う自己啓発活動を支援するため、別添のとおり「職員の研修休職に関する要綱」(以下「要綱」という。)を制定しましたので、職員への周知について御配慮願います。

なお、今後、研修休職の制度の運用に際しては、これらの関係規程及び下記事項に留意されますようお願いします。

記

1 制度の趣旨

研修休職制度は、職員が無給の休職期間を活用し、研究所等において職務に関連した事項の調査、研究等に従事することにより、複雑、高度化する行政課題に適切に対応し得る人材の育成を図ることを目的とするものであり、これにより、職員が自主的に能力開発を行い、公務能率の推進、住民の福祉の向上に役立てることが期待できるものであること。(分限条例第2条第2項、要綱第1条)

2 対象となる調査、研究等

(1) 研修休職の対象となる調査、研究等は、次のいずれにも該当するものであること。(要綱第2条)

① 職員が、自主的に計画したものであること。

② 研究所その他これに準ずる施設におけるものであること。

③ その職員の職務と関連が認められ、又はその職員の公務能力の向上に資すると認められるものであること。

④ その内容が高度に専門性を有するものであること。

(2) したがって、本人の利益に資するものや極めて個人的な欲求・好奇心に基づく調査、研究等はこれに当たらないものであること。

3 対象となる職員

研修休職を申し出ることができる職員は、次の各号のいずれにも該当する者であること。(要綱第3条)

① 教員、警察職員並びに臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員以外の者であること。

② 休職の開始日の前日において、本県職員として勤務した期間が5年以上であること。

③ 勤務成績が優秀で、心身共に健全であり、かつ学習意欲、研究意欲が旺盛で研修成果が期待できる者であること。

④ 休職期間の終了後も、引き続き本県職員として勤務する意思を有する者であること。

4 休職の期間

研修休職の期間は3年以内の連続する一の期間であること。(分限条例第4条第3項、要綱第4条)

5 休職の申出等

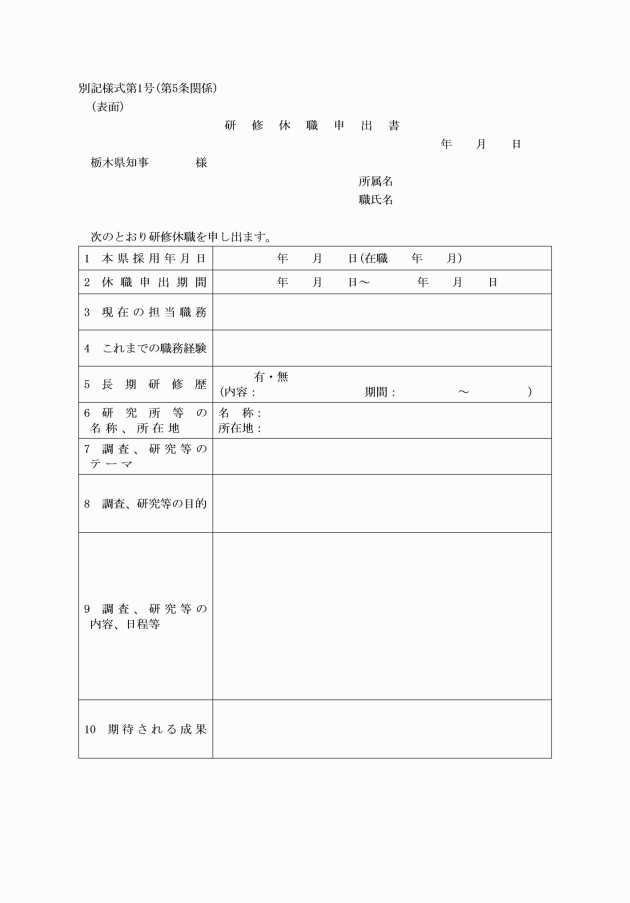

(1) 研修休職を希望する職員は、休職を開始しようとする年度の前年度の9月末までに、研修休職申出書に調査、研修等のテーマについての論文(2,000字程度)及び当該調査、研究等に関して参考となる書類等を添付して、所属長及び所管部局長を経由して経営管理部長に提出するものであること。ただし、平成18年3月31日以前に休職を開始しようとする場合は、平成17年5月末までに、提出するものであること。(要綱第5条第1項、附則第2項)

(2) 所属長は、研修休職申出書に所属長意見を記載し、内申するものであること。(要綱第5条第2項)

(3) 研修休職の内定を受けた職員は、研修休職の開始日の10日前までに、休職願に研究所等への入所等を証明する書類及び休職中の日程が確認できる書類を添付して、所属長を経由して人事課長に提出するものであること。(服務規程第26条、要綱第8条)

6 復職等

(1) 職員は、研修休職の終了日の翌日から職務に復帰するものであること。(要綱第7条第1項)

(2) 職員は、研修休職の終了日の10日前までに、復職願に研究所等の従事終了等を証明する書類を添付して、所属長を経由して人事課長に提出するものであること。(服務規程第26条)

7 報告義務

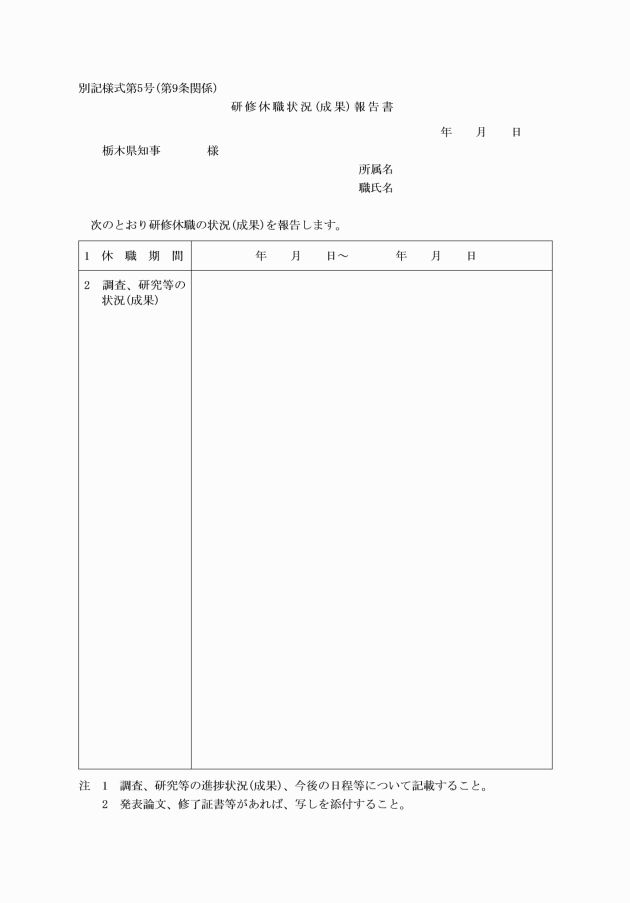

(1) 職員は、研修休職の期間中、毎年3月末及び9月末の状況について、それぞれ翌月の15日までに、研修休職状況(成果)報告書により所属長及び所管部局長を経由して経営管理部長に報告するものであること。(要綱第9条第1項)

(2) 職員は、研修休職が終了したときは、研修休職の成果について、研修休職の終了日後1月以内に研修休職状況(成果)報告書により所属長及び所管部局長を経由して経営管理部長に報告するものであること。(要綱第9条第2項)

8 服務等の取扱い

(1) 研修休職の期間中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しないものであること。(分限条例第5条第1項、要綱第10条第1項)

(2) 研修休職の期間中は、いかなる給与も支給しないものであること。(分限条例第5条第2項、要綱第10条第2項)

(3) 復職時の給料月額の調整に当たっては、研修休職の期間の1/2以下を引き続き勤務したものとみなすものであること。(初任給規則第26条の2第1項)

(4) 復職後の期末手当及び勤勉手当の算定に当たっては、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年人事委員会規則第24号)第7条第2項及び第14条第2項の規定により、期末手当にあっては、研修休職の期間の1/2を在職期間から除算するものであり、勤勉手当にあっては、研修休職の全期間を勤務期間から除算するものであること。

(5) 退職手当の算定に当たっては、職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第3号)第9条の規定により、研修休職の期間の1/2を在職期間から除算するものであること。

職員の研修休職に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、複雑、高度化する行政課題に適切に対応し得る人材の育成を図る観点から、職員(教員及び警察職員を除く。以下同じ。)が自主的に計画する長期の自己啓発を支援するため、職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号に基づく休職(以下「研修休職」という。)の適用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる調査、研究等)

第2条 研修休職の対象となる調査、研究等は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 職員が、自主的に計画したものであること。

(2) 研究所その他これに準ずる施設におけるものであること。

(3) その職員の職務と関連が認められ、又はその職員の公務能力の向上に資すると認められるものであること。

(4) 調査、研究等の内容が高度に専門性を有するものであること。

(対象となる職員)

第3条 研修休職を申し出ることができる職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員以外の者であること。

(2) 休職の開始日の前日において、本県職員として勤務した期間が5年以上であること。

(3) 勤務成績が優秀で、心身共に健全であり、かつ学習意欲、研究意欲が旺盛で研修成果が期待できる者であること。

(4) 休職期間の終了後も、引き続き本県職員として勤務する意思を有する者であること。

(休職の期間)

第4条 研修休職の期間は、3年以内の連続する一の期間とする。

(休職の申出等)

第5条 研修休職を希望する職員は、休職を開始しようとする年度の前年度の9月末までに、研修休職申出書(別記様式第1号)により所属長及び所管部局長を経由して経営管理部長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の規定により職員の申出があった場合は、所属長意見を記載し、内申するものとする。

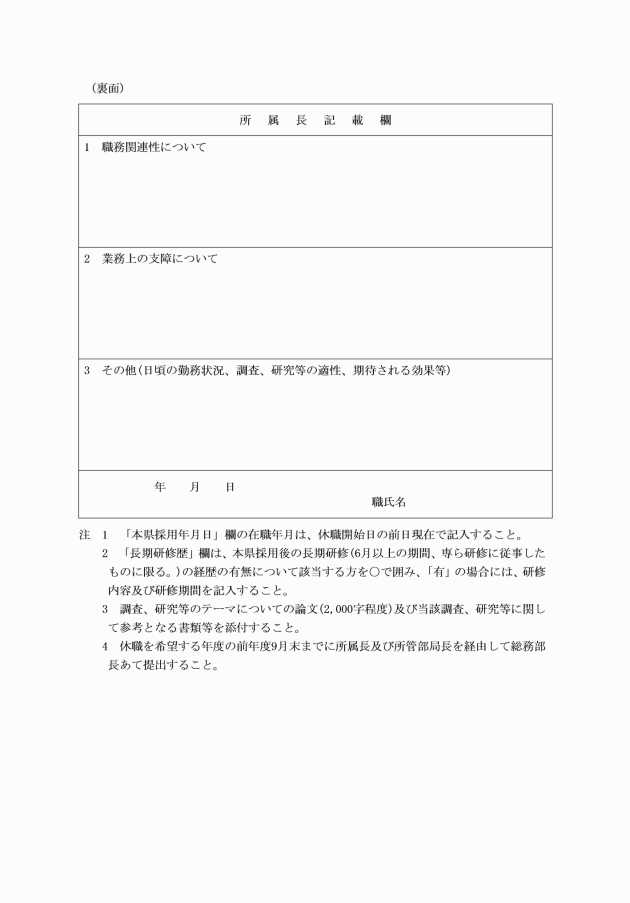

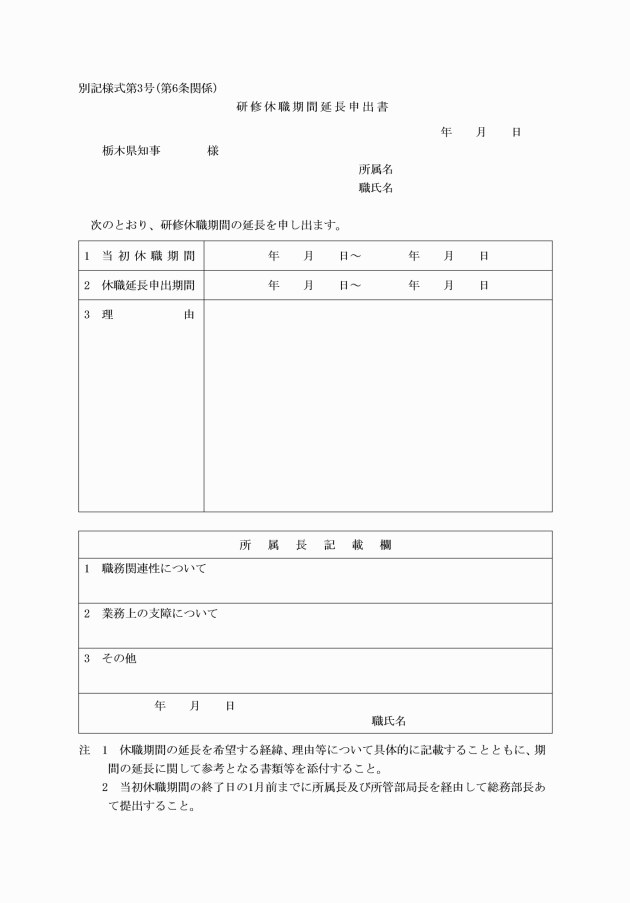

3 経営管理部長は、提出された研修休職申出書の内容がこの要綱の目的に適合し、かつ、公務運営に支障がないと認められるときは内定の通知を、認められないときはその旨の通知を所管部局長及び所属長を経由して職員に行うものとする。

(休職期間の延長又は短縮)

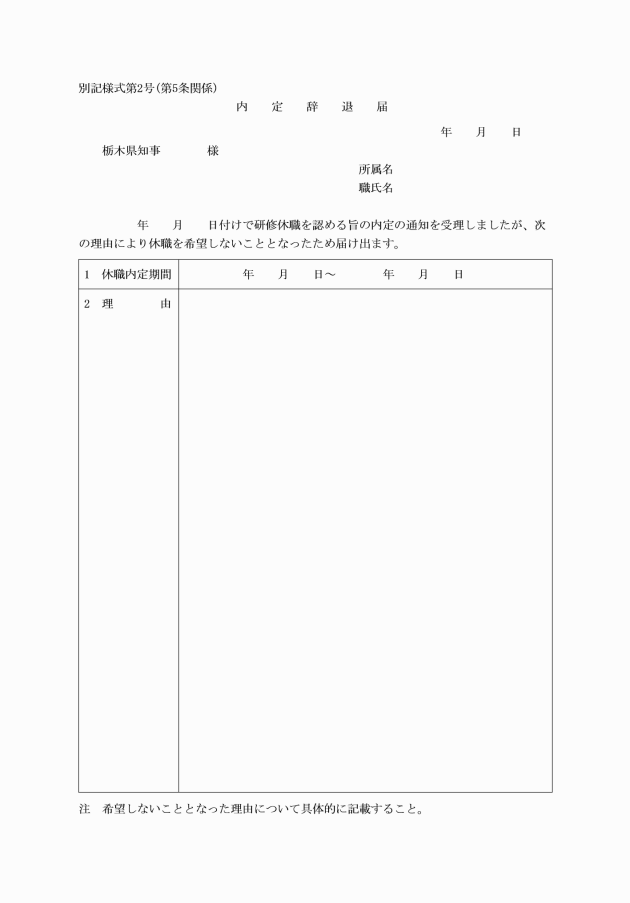

第6条 職員は、研修休職の開始日以後、休職期間を延長せざるを得ない特別の事情が生じたときは、通算して3年を超えない範囲内で、休職期間の延長を申し出ることができるものとする。

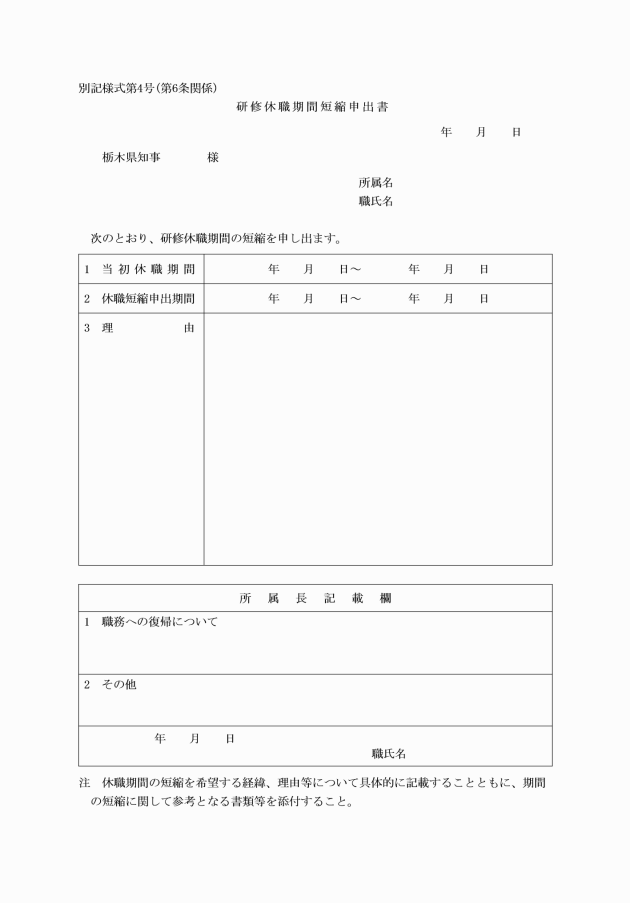

3 職員は、研修休職の終了日前に調査、研究等が終了した場合又はその継続が困難となることが明らかになった場合には、すみやかに研修休職期間短縮申出書(別記様式第4号)により所属長及び所管部局長を経由して経営管理部長に申し出なければならない。

(復職等)

第7条 職員は、研修休職の終了日の翌日から職務に復帰するものとする。

2 経営管理部長は、職員が、研修休職を継続することが困難若しくは不適当と認める場合、又は公務の運営上やむを得ないと認める場合には、当該職員を職務に復帰させる等必要な措置を講ずることができるものとする。

(休職等の発令)

第8条 職員は、栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号)第26条第1項の規定により、研修休職の開始日の10日前までに休職願を、研修休職の終了日の10日前までに復職願を所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。

(報告義務)

第9条 職員は、研修休職の期間中、毎年3月末及び9月末の状況について、それぞれ翌月の15日までに、研修休職状況(成果)報告書(別記様式第5号)により所属長及び所管部局長を経由して経営管理部長に報告しなければならない。

2 職員は、研修休職が終了したときは、研修休職の成果について、研修休職の終了日後1月以内に研修休職状況(成果)報告書により所属長及び所管部局長を経由して経営管理部長に報告しなければならない。

(服務等の取扱い)

第10条 研修休職の期間中、職員は、その身分を保有するが、職務に従事しないものとする。

2 研修休職の期間中は、いかなる給与も支給しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、研修休職の実施に関し必要な事項は、経営管理部長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

2 平成18年3月31日以前に研修休職を開始しようとする職員は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年5月末までに、研修休職申出書により所属長及び所管部局長を経由して総務部長に申し出なければならない。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。