○自己啓発等休業の取扱いについて

平成20年3月31日

人第386号

経営管理部長通知

本庁各課局室長

各出先機関の長

労働委員会事務局長

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の一部が改正され、平成19年8月1日から施行されたことに伴い、「職員の自己啓発等休業に関する条例」(平成19年条例第58号。以下「条例」という。)が制定され、また、「栃木県職員服務規程」(昭和39年訓令第5号。以下「服務規程」という。)等が一部改正等され、それぞれ平成20年4月1日から施行されることから、今後、自己啓発等休業制度の運用に際しては、これらの関係規程及び下記事項に留意されるよう通知します。

記

1 自己啓発等休業制度の趣旨

自己啓発等休業制度は、職員が無給の休業期間を活用し、大学等課程の履修又は国際貢献活動をすることにより、公務に関する能力の向上を図ることを目的とするものであり、これにより、職員が自主的に能力開発を行い、公務能率の推進、住民の福祉の向上に役立てることが期待できるものであること。

2 自己啓発等休業の承認

(1) 在職期間が5年以上である職員は、任命権者の承認を受けて、大学等課程の履修(大学その他の条例で定める教育施設の課程の履修をいう。)又は国際貢献活動(国際協力の促進に資する外国における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)のうち職員として参加することが適当であるとして認められるものとして条例で定めるものに参加することをいう。)をするため、3年以内において、勤務しないこと(以下「自己啓発等休業」という。)ができるものであること。ただし、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員については、自己啓発等休業をすることができないものであること。(法第26条の5第1項、条例第2条第3項)

(2) 任命権者は、公務の運営に支障がなく、かつ、自己啓発等休業をしようとする職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、自己啓発等休業をすることを承認することができるものであること。なお、「公務に関する能力の向上に資する」とは、職員の能力の向上のうち、公務能率の向上に資するもので、ひいては本県の利益となるものであり、したがって、本人の利益に資するものや極めて個人的な欲求・好奇心に基づく研究などはこれに当たらないものであること。(法第26条の5第1項、条例第2条)

(3) 自己啓発等休業をすることができる教育施設は、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設で任命権者が認めるものであること。なお、単なる個人の趣味に関するものや、転職を前提としたような教育を行う施設はこれに当たらないものであること。(条例第4条)

(4) 自己啓発等休業をすることができる奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。(条例第5条)

ア 独立行政法人国際協力機構が行う開発途上地域における奉仕活動。(青年海外協力隊、シニア海外ボランティア等。当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

イ 次に掲げる外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの。

(ア) アメリカ合衆国インディアナ州

(イ) 中華人民共和国浙江省

(ウ) フランス共和国ヴォークリューズ県

3 自己啓発等休業の申請

(1) 職員は、自己啓発等休業の承認を申請するときは、当該休業を始めようとする日の属する年度の前年度の9月末日までに、自己啓発等休業承認申請書に当該申請に係る内容及び期間、照会先を示した書類を添えて所属長を経て人事課長に提出するものであること。(服務規程第30条の7第1項)

ただし、平成21年3月31日以前に当該休業を開始しようとする場合は、平成20年4月末日までに、提出するものであること。

(2) 所属長は、前項の規定により職員の申請があった場合は、所属長の意見(業務上の支障、公務遂行能力向上又は職務関連性、日頃の勤務状況等)を具して内申するものであること。

(3) 自己啓発等休業の承認を受けた職員は、休業の開始日の1月前までに、教育施設等への入学等を証明する書類(合格通知書、入学証明書等の写)及び休業中の日程が確認できる書類(カリキュラム予定表等の写)を、所属長を経て人事課長に提出するものであること。

(4) 職員は、本制度の円滑な運用を図るため、2についてあらかじめ所属長と十分に協議を行うものであること。

4 自己啓発等休業の承認の取消し等

(1) 自己啓発等休業の承認は、自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失うものであること。(法第26条の5第4項)

(2) 自己啓発等休業の承認は、自己啓発等休業をしている職員が次のいずれかに該当する場合には、取り消されるものであること。(法第26条の5第5項、条例第7条)

ア 当該休業に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

イ 正当な理由なく、在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

ウ 当該休業をしている職員が、在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずる場合

5 自己啓発等休業の期間の延長の承認

(1) 自己啓発等休業をしている職員が自己啓発等休業の期間の延長を申請するときは、延長しようとする日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書を所属長を経て人事課長に提出するものであること。(条例第6条、服務規程第30条の7第2項)

(2) 自己啓発等休業の期間の延長の承認は、当初の自己啓発等休業を始めた日から3年の期間内で行われるものであること。(条例第3条)

6 復職等

職員は、休業期間の終了日の翌日から職務に復帰するものであること。

7 報告義務

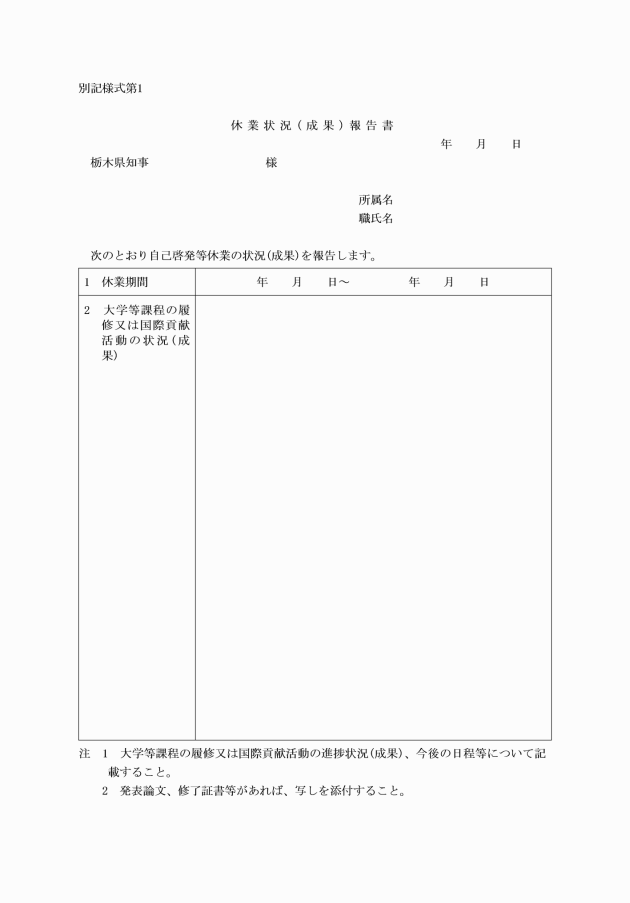

(1) 職員は、休業の期間中、次に掲げる基準日における状況について、基準日の属する月の翌月の15日までに、休業状況(成果)報告書(別記様式第1)に活動状況を証明する書類(出欠記録、成績証明書等)を添えて所属長を経て人事課長に報告するものであること。

ア 大学等課程の履修の場合 毎年3月末日及び9月末日

イ 国際貢献活動の場合 毎年3月、6月、9月、12月の各末日

(2) 職員は、休業が終了したときは、休業の成果について、休業の終了日後1月以内に休業状況(成果)報告書により所属長を経て人事課長に報告するものであること。

8 服務等の取扱い

(1) 自己啓発等休業をしている期間中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しないものであること。(法第26条の5第2項)

(2) 自己啓発等休業をしている期間中は、給与を支給しないものであること。(法第26条の5第3項)

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該自己啓発等休業の期間の50/100(職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては、100/100)以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給の調整を行うものであること。(条例第8条)

(4) 職務復帰後の期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間の算定については、次に定めるところによるものであること。(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年人事委員会規則第24号)第7条第2項及び第14条第2項)

ア 期末手当の在職期間の算定に当たっては、自己啓発等休業をしている職員として在職した期間の1/2を職員としての在職期間から除算する。

イ 勤勉手当の勤務期間の算定に当たっては、自己啓発等休業をしている職員として在職した全期間を職員としての在職期間から除算する。

(5) 自己啓発等休業をした職員の退職手当に係る勤続期間の計算については、自己啓発等休業をした期間の全月数(公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の人事委員会が定める要件に該当する場合については、その月数の1/2に相当する月数)を在職期間から除算するものであること。(条例第9条)