○栃木県県有財産貸付事務処理要領

平成25年3月28日

管第576号

栃木県県有財産貸付事務処理要領

第1節 総則的事項

第1 趣旨

この要領は、県有財産の利活用を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号。以下「規則」という。)等、別に定めがあるもののほか、県有財産の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。

第2 貸付けの定義及び基準

(1) 「貸付け」とは、県が所有及び管理する財産を県以外の者に、私法上の契約に基づき賃貸借又は使用貸借することをいう。

(2) 普通財産は、直接特定の行政目的に供されるものではなく、その経済的価値を発揮させることに意義を有する財産であることに鑑み、財産管理上支障のない範囲において可能な限り貸付けを行い、歳入の確保を図るものとする。

(3) 行政財産は、直接特定の行政目的に供されるものであるが、平成18年の法改正により法第238条の4第2項第4号の規定による場合には、その用途又は目的を妨げない限度において貸し付けることができるとされた趣旨を踏まえ、特に庁舎等の空きスペース等については、財産の有効活用及び歳入の確保の観点から貸付けを推進するものとする。

第3 貸付けの手続き

(1) 県有財産の貸付けは、競争入札、公募又は借受けを希望する者からの申し出により行うものとする。

(2) 競争入札により貸し付けることが適当と認められる県有財産については、一般競争入札による貸付けを行うものとする。

(3) 公募により貸し付けることが適当と認められる県有財産については、公募の目的、内容等に応じて、公募型プロポーザル方式など適切な方法で貸付けを行うものとする。

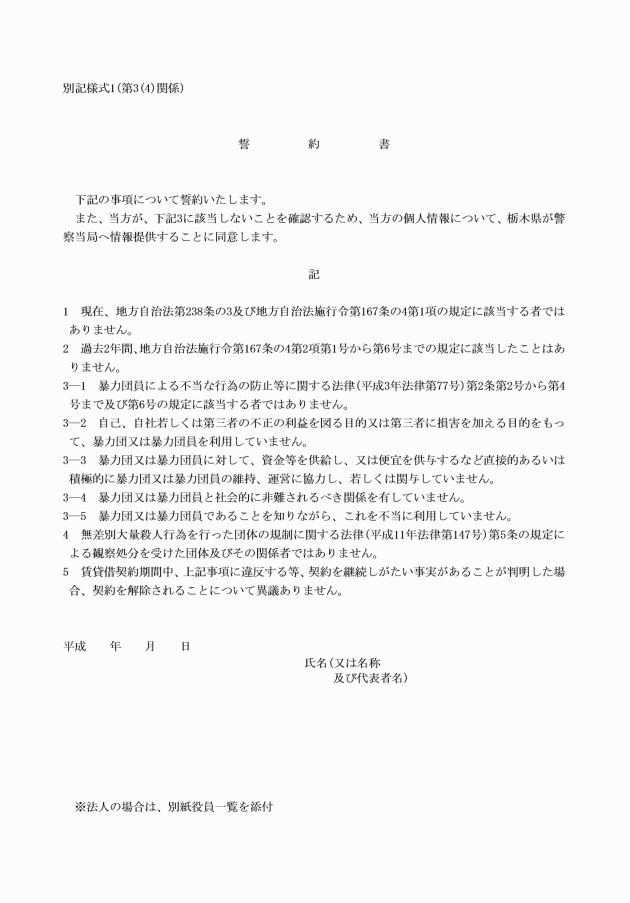

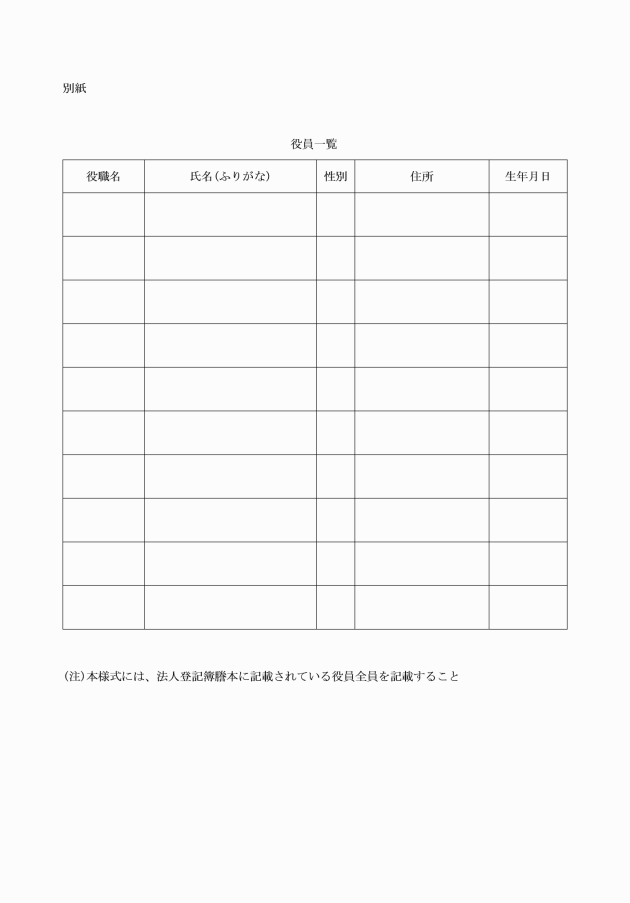

(4) 県有財産を貸し付ける場合には、競争入札及び公募による貸付けの場合を除き、規則第38条の規定に基づき借受けを希望する者から「県有財産貸付申込書」(規則別記様式第25号)及び「誓約書」(別記様式1)(以下「申込書等」という。)を提出させるものとする。

ただし、下記(5)の意見聴取を行わない場合は、「誓約書」の提出を不要とするものとする。

《県有財産貸付申込書の添付書類(貸付形態等により必要と認められる書類を決定)》

・図面(貸付けを受ける箇所及び数量、面積を明示(辺長を記入))

・利用計画書(利用計画図を添付)

・事業計画書

・申込者が法人(国又は地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の登記簿謄本、定款並びに直近の損益計算書、貸借対照表、財産目録及び事業(決算)報告書

・申込者が個人である場合は、住民票の写し

・監督官庁の許可又は認可を要するものである場合は、その許可書又は認可書の写し

・その他参考資料

(5) 申込書等の提出があった場合には、「栃木県公有財産の売払い等に係る暴力団等の排除に関する合意書」第3条の規定に基づき、栃木県警察本部へ意見聴取を行うものとする。ただし、当該申込者が国、地方公共団体、その他の公共団体、公共的団体、一般電気事業者、電気通信事業者、建設業許可業者その他意見聴取の必要がないと認められる場合はこの限りでない。

(6) 次に該当する者からの申込書等は、受け付けないものとする。

① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

② 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者及び別表に定める者

③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づき、同法第5条の観察処分を受けた団体及びその関係者

(7) 借受けを希望する者からの申し出により貸付けを行うに当たって、随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)により貸し付けることができる場合については、原則として下記のとおりとする。ただし、この貸付けの実施に当たっては、個別の事情等を十分考慮のうえ判断するものとする。

① 公用、公共用又は公益事業の用に供するために貸し付ける場合であって、県の事務事業の遂行上又は公益上やむを得ないと認められるとき(次のいずれかに該当)

ア 国又は他の地方公共団体に直接貸し付けるとき

イ 社会福祉法人、学校法人、認可地縁団体(法第260条の2)、国又は地方公共団体が2分の1以上出資している法人等における公営事業又はそれに準ずる事業の用に供するため、当該事業者に直接貸し付けるとき

② 面積狭小地、無道路地など単独で通常の利活用が困難な土地の隣接土地所有者等に貸し付ける場合

③ その他財産管理上支障がない場合で、県有財産の有効活用等に資すると認められる者に直接貸し付ける場合

第4 事務処理等

(1) 貸付けの事務処理は、規則第39条の規定に基づき適切に行うものとする。

(2) 事務決裁及び合議については、規則第4条及び第6条並びに栃木県事務決裁及び委任規則別表第2の規定に基づき行うものとする。

第5 貸付財産の管理

財産管理者は、貸し付ける財産(以下「貸付財産」という。)について、規則第64条の規定に基づき「公有財産貸付台帳」(規則別記様式第33号)を整備・更新するとともに、規則第13条第2号の規定に基づき貸付財産の使用状況及び貸付料等の納入状況を常に把握するものとする。

第2節 普通財産の貸付け

第6 貸付財産の対象

(1) 従前から貸し付けている財産のうち、引き続き貸し付けることに支障のない財産

(2) 県有財産総合利活用推進会議において、貸付けの方針決定を行った財産

(3) 次のいずれかに該当し、公募による貸付けを推進することが適当と認められる財産

① 県による利活用が将来的に見込まれるが、具体的な利活用計画等のない財産

② 土地の立地、形状、法規制、境界未確定等の理由により、売却が困難な財産

③ 一般競争入札による売払いを実施したが売却に至っていない財産

④ その他、貸し付けることで有効活用が図れる財産

(4) その他、貸付けの申込みがあった財産で、貸し付けることに支障のない財産

第7 用途の指定等

(1) 指定

① 貸し付けるときは、規則第42条の規定に基づき適切に用途を指定するものとする。

② 建物の所有を目的とした新規の土地の貸付けについては、規則第40条第1項第2号から第4号の規定に基づく定期借地権の設定を原則とするなど、慎重に取り扱うものとする。

(2) 変更

指定用途を変更しようとする借受人があるときは、規則第44条の規定に基づき「県有財産指定用途変更申込書」(規則別記様式第26号)を提出させ、変更後の用途、変更理由等を十分に審査し適切に処理するものとする。

(3) 報告等

部局長は、貸付財産の使用状況を確かめる必要があるときは、規則第43条の規定に基づき借受人に対して資料の提出若しくは報告を求め、又は実地調査を行うものとする。

第8 貸付期間の設定等

(1) 設定

① 貸付期間は、規則第40条に規定する範囲で設定するものとする。

② 貸付料を財産台帳価格を基に算定するものについては、財産台帳価格の改定時期に合わせ、原則として3年以内で貸付期間を設定するものとする。ただし、次に掲げる用途で県有財産の貸付けをする場合は、貸付期間を10年以内とすることができるものとする。

ア 電気事業、電気通信事業の用に供するために設置するもの

イ 地中埋設管

ウ 国又は地方公共団体が、公用又は公共用に供するため設置するもの

エ 建物

③ 貸付期間を設定するときは、県における将来の利活用計画等に支障のない範囲で設定するものとする。

(2) 更新及び期間変更

① 貸付期間を更新しようとするときは、規則第40条第3項の規定に基づき「県有財産貸付期間更新申込書」(規則別記様式第25号の3)を提出させ、更新する理由等を十分に審査し適切に処理するものとする。

② 貸付期間を変更しようとするときは、規則第45条の3第1項の規定に基づき「県有財産貸付期間変更申込書」(規則別記様式第26号の3)を提出させ、期間変更する理由等を十分に審査し適切に処理するものとする。

③ 競争入札による貸付けの場合は、更新又は期間の延長は認めないものとし、再度、競争入札に付するものとする。

第9 保証金

規則第40条第1項第2号から第4号及び第6号の規定に基づく定期借地権又は定期建物賃借権の設定により貸付けをする場合は、原則として知事が別に定める額の保証金を納入させるものとする。ただし、自動販売機の設置のために定期建物賃借権を設定する場合は、保証金は免除するものとする。

第10 連帯保証人

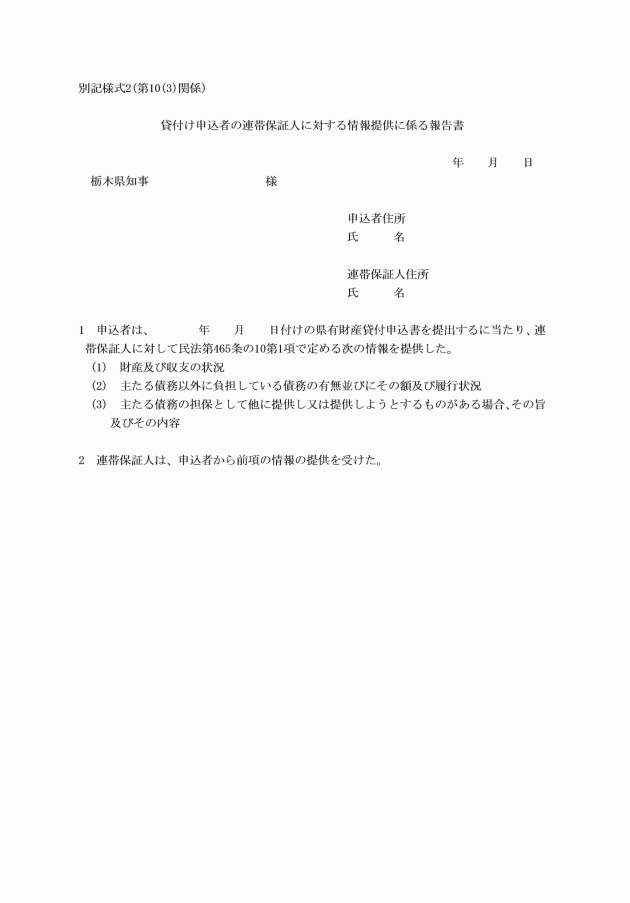

(1) 貸付けをするに当たって、貸付料の円滑かつ迅速な徴収などの必要があると認めるときは、規則第45条の規定に基づき連帯保証人を立てさせるものとする。

(2) 個人が連帯保証人になる場合は、当該保証人が保証する極度額(限度額)を定めるものとし、当該極度額は、貸付契約により借受人が負う債務のうち、当該契約締結時において債務額が特定しているものの総額とする。

(3) 事業用に供される貸付けにおいて、個人が連帯保証人になる場合は、借受けを希望する者から申込書等と併せて「貸付け申込者の連帯保証人に対する情報提供に係る報告書」(別記様式2)を提出させ、連帯保証人に対して次に掲げる事項に関する情報提供を行っていることの確認を行うものとする。

① 財産及び収支の状況

② 当該契約上の債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

③ 当該契約上の債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

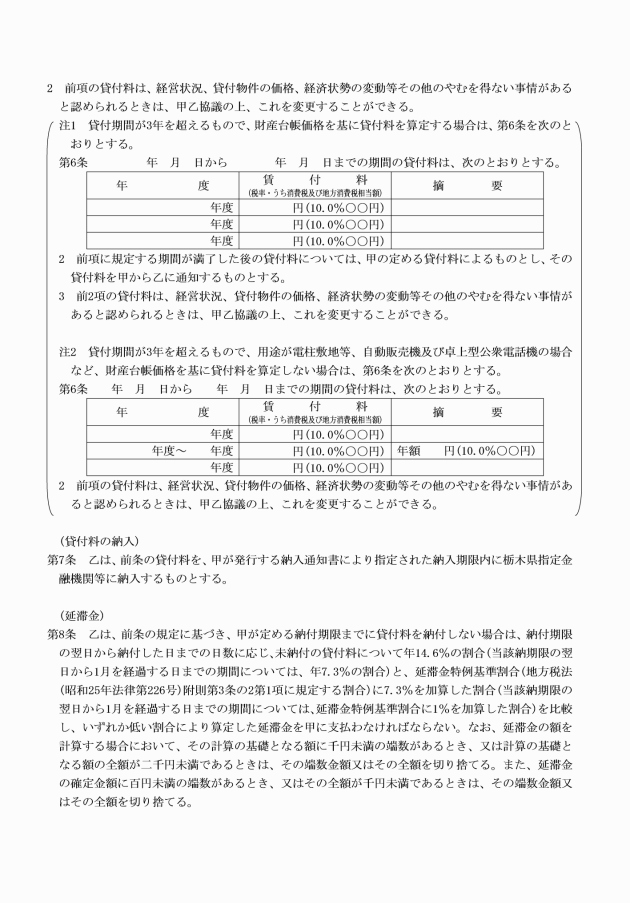

第11 貸付料の算定等

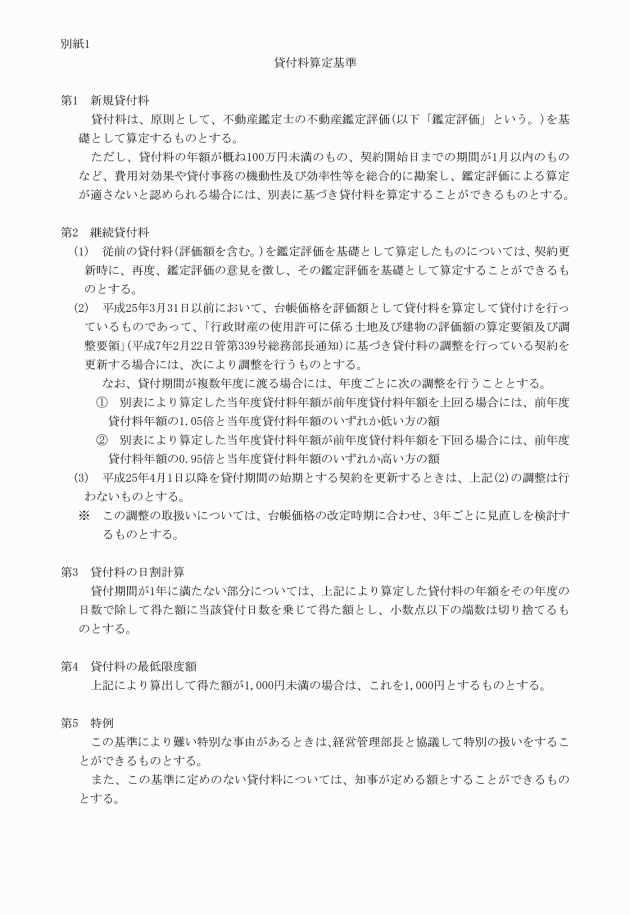

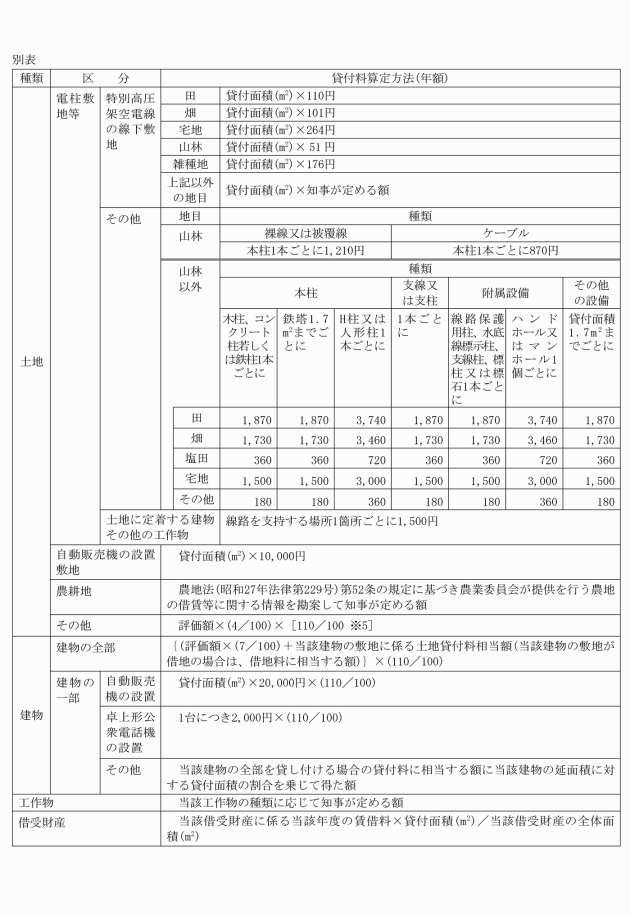

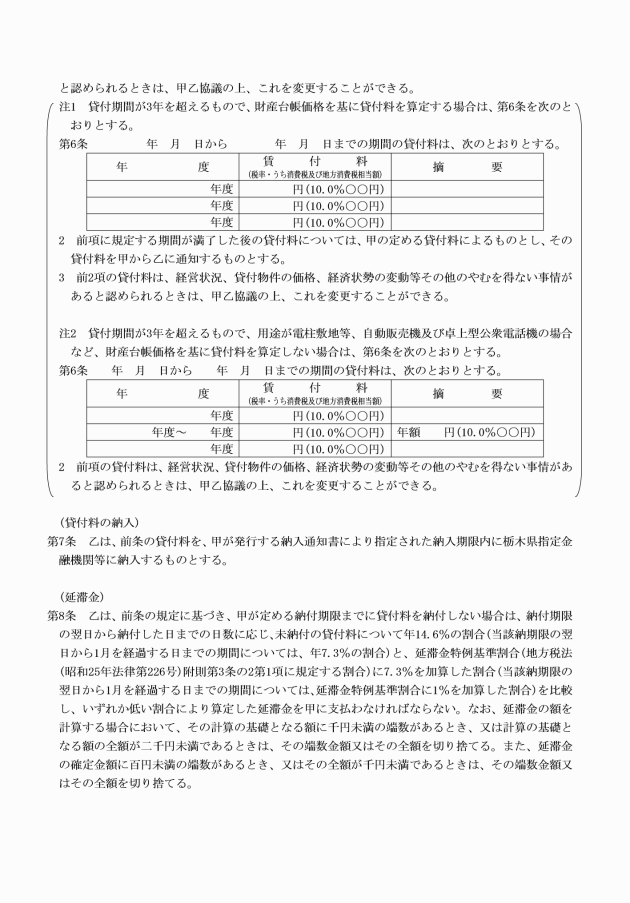

(1) 貸付料は、別紙1「貸付料算定基準」に基づき算定した額とする。

ただし、競争入札による貸付けの場合は、当該競争入札の落札金額とし、公募による貸付けの場合は、当該公募により決定した額とする。

(2) 県が指定した期限内に貸付料の納付がなかったときは、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合と「延滞金特例基準割合(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第1項に規定する割合)に年7.3パーセントを加算した割合(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合)」を比較し、いずれか低い割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付させるものとする。

なお、延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に千円未満の端数があるとき、又は計算の基礎となる額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。また、延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

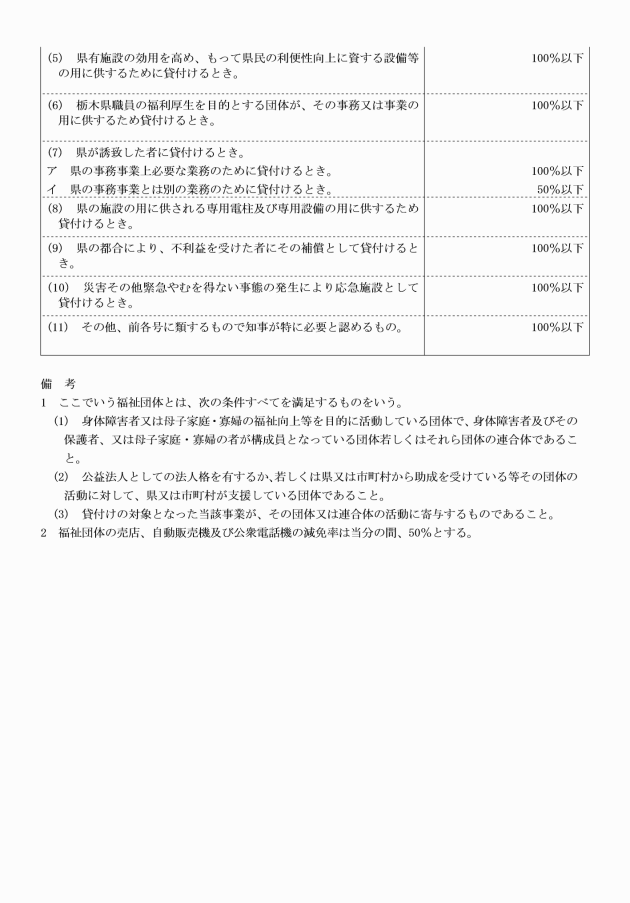

第12 貸付料の減免

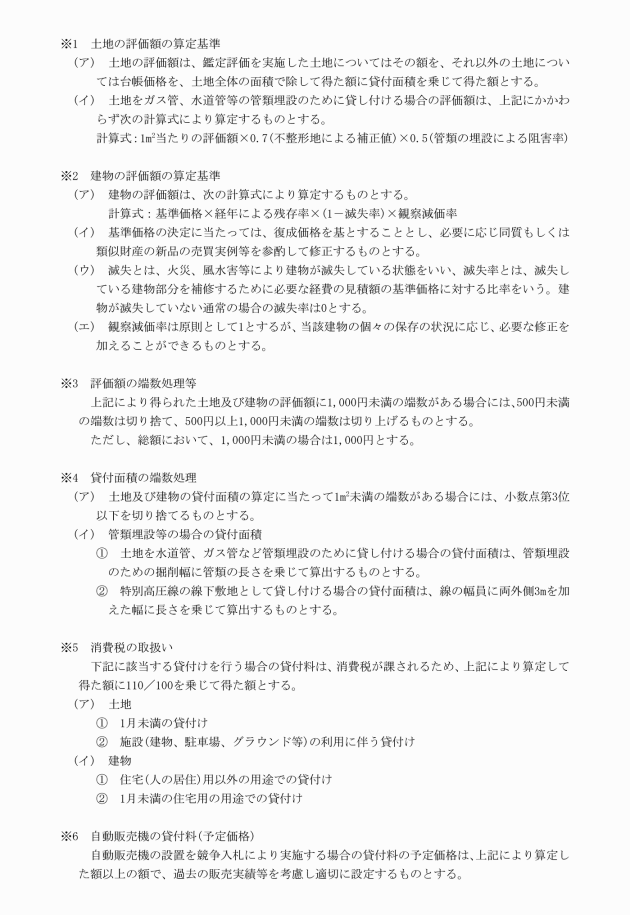

(1) 「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」第4条の規定に基づき貸付料を減免するときは、規則第38条第2項の規定に基づき「県有財産貸付料減免申込書」(規則別記様式第25号の2)を提出させるとともに、別紙2「貸付料減免基準」に基づき行うものとする。

(2) 競争入札及び公募による貸付けを実施する場合には、原則として貸付料の減免は行わないものとする。

《県有財産貸付料減免申込書の添付書類》

・図面(減免を希望する箇所及び数量・面積を明示。ただし、貸付けの申込みと同様である場合は添付不要)

・参考書類(減免の対象となる貸付内容によって、提出資料が異なるので留意)

〔貸付料減免基準第1(1)、(2)の場合〕

・決算書・予算書、事業計画書等

〔貸付料減免基準第1(3)、(4)の場合〕

・団体の定款・設立規約等、決算書・予算書、事業計画書等

〔貸付料減免基準第2の場合〕

・図面(被災箇所及び面積、数量を明示)、写真等

〔貸付料減免基準第3の場合〕

・工事請負契約書(写)等

〔貸付料減免基準第5(3)の場合〕

・図面(厨房部分と厨房以外の客席部分及び売店の区分を明示)等

〔その他の基準の場合〕

・必要な資料等

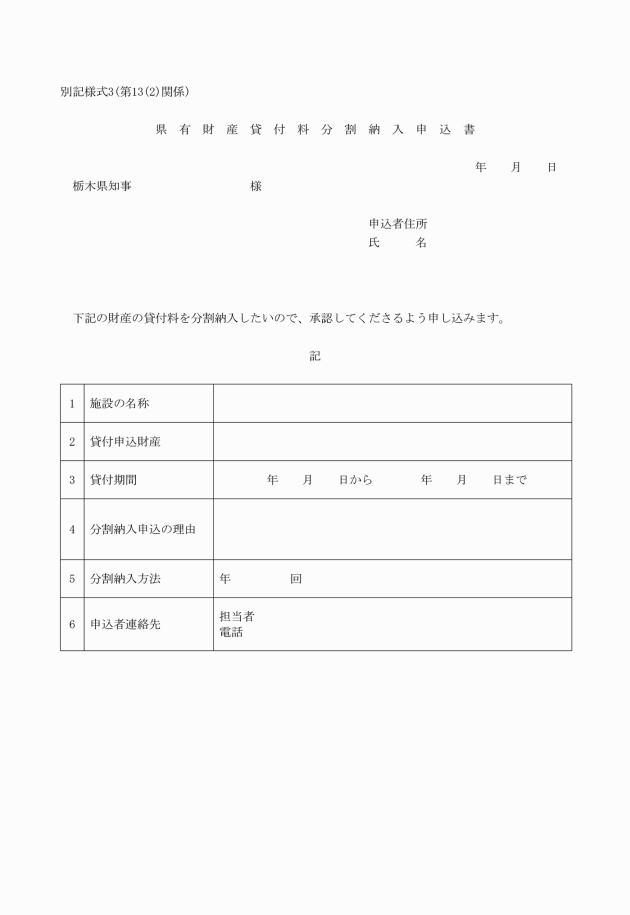

第13 貸付料の納入

(1) 貸付料は、原則として当該年度分を一括で、県が発行する納入通知書により指定された納入期限内に栃木県指定金融機関等に納入させるものとする。

(2) 貸付料の額、借受人の申し出及び財務状況等から分割納入することがやむを得ないと認められる場合には、(1)にかかわらず、県有財産貸付料分割納入申込書(別記様式3)を借受人に提出させ、月を最小単位として定期に分割納入させることができるものとする。

なお、分割納入する場合の分割金額に1円未満の端数があるときは、端数は全て最初の分割金額に合算するものとする。

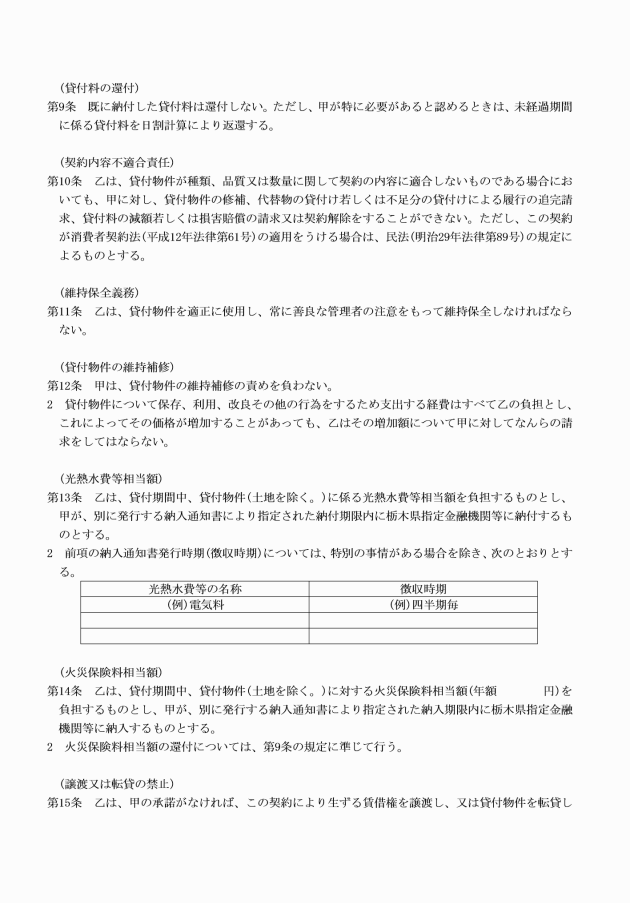

第14 貸付料の還付

貸付期間中において、契約を解除した場合(借受人の義務不履行による契約解除の場合を除く。)の貸付料は、貸付期間の残日数が1月未満の場合を除き、速やかに日割り計算した差額を還付するものとする。

第15 管理経費等の負担等

(1) 貸付財産に係る次の管理経費等については、原則として借受人が直接業者と契約し、負担するものとする。ただし、③について、自然災害等やむを得ない場合については、県と借受人で協議の上決定することができるものとする。

① 電気、上下水道、ガス等の光熱水費

② 警備、清掃、保守管理等の委託費

③ 貸付財産(土地、建物等)の維持、修繕等に係る経費

(2) 建物の一部を貸し付ける場合など、借受人が直接業者と契約することが困難な場合には、「行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いについて」(平成8年3月28日管第352号総務部長通知)に基づき借受人から徴収するものとする。

(3) 建物の火災保険については、県が加入しているため、当該貸付面積に係る火災保険料相当額を、借受人から徴収するものとする。

火災保険料相当額の算定方法等については、次によるものとする。

① 火災保険料相当額の算定方法

火災保険料相当額(年額)=建物台帳火災保険料×(貸付面積/建物の延面積)

② 貸付期間が1年に満たない場合の額

年額×(貸付月数/12)

③ ①②により算定した額が100円未満の場合には徴収しないものとする。

④ 貸し付ける建物が複数ある場合には、建物1棟ごとに計算するものとし、同一建物内で貸し付ける場所が複数ある場合には、合算した面積で計算するものとする。

⑤ 貸付期間中において契約を解除した場合の火災保険料相当額の還付については、貸付料の取扱いと同様とするものとする。

第16 賃借権の譲渡及び転貸

賃借権の譲渡又は転貸は、原則として認めないものとする。ただし、県が不利となるおそれがなく、やむを得ないと認められる場合に限り承認できるものとする。

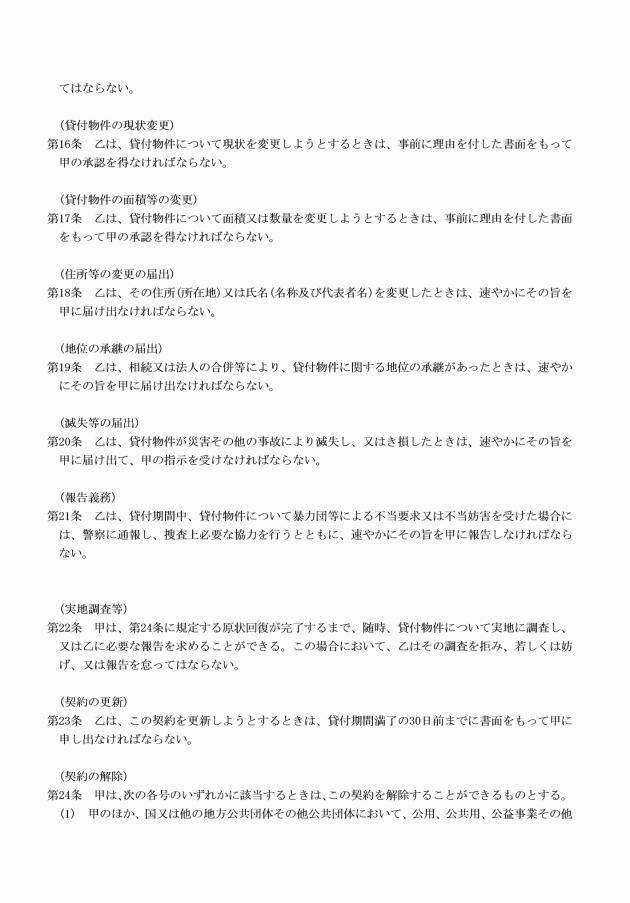

第17 現状の変更

貸付財産の現状を変更しようとする借受人があるときは、規則第45条の2の規定に基づき事前にその者から「県有財産現状変更申込書」(規則別記様式第26号の2)を提出させ、現状変更の内容、理由等を十分に審査し適切に処理するものとする。

第18 貸付面積及び数量の変更

(1) 貸付期間中において、貸付面積又は数量の変更をしようとする借受人があるときは、規則第45条の3第2項の規定に基づき「県有財産貸付面積等変更申込書」(規則別記様式第26号の4)を提出させ、変更後の面積又は数量、変更する理由等を十分に審査し適切に処理するものとする。

(2) 競争入札による貸付けの場合は、原則として貸付面積及び数量の変更は認めないものとし、再度、競争入札に付するものとする。

第19 借受人等の住所等の変更等

(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、規則第45条の4の規定に基づき速やかに当該借受人又は連帯保証人に「県有財産借受人(連帯保証人)住所(氏名)変更届」(規則別記様式第26号の5)を提出させるものとする。

(2) 借受人又は連帯保証人について、相続又は法人の合併等により、貸付財産に関する地位の承継があったときは、規則第45条の5の規定に基づき速やかに当該承継人に「県有財産借受人(連帯保証人)承継届」(規則別記様式第26号の6)を提出させるとともに、原則として「栃木県公有財産の売払い等に係る暴力団等の排除に関する合意書」第3条の規定に基づき栃木県警察本部へ意見聴取を行うものとする。

第20 滅失等

貸付財産が災害その他の事故により滅失し、又はき損したときは、遅滞なく借受人からその内容を報告させるものとする。

第21 暴力団等による不当要求等

貸付期間中において、暴力団等による不当要求又は不当妨害があった場合には、借受人は警察に通報し、捜査上必要な協力を行うとともに、借受人からその内容を報告させるものとする。

第22 契約の解除

次のいずれかに該当するときは、県は契約を解除することができるものとする。

① 貸付財産を公用、公共用又は公益事業その他の用に供するとき。(法第238条の5第4項)

② 貸付財産を指定用途に従って使用しないとき。

③ 貸付料等を指定された期限内に納付しないとき。

④ 誓約書の誓約事項に違反するなど、契約を継続し難い事実が判明したとき。

⑤ 貸付財産の管理が良好でないとき。

⑥ その他契約条項に違反したとき。

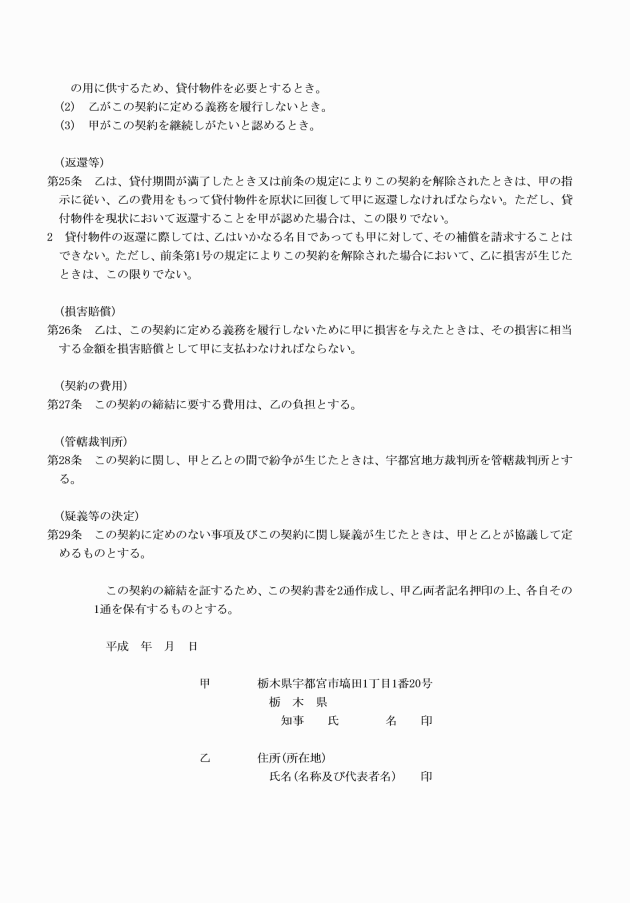

第23 返還

(1) 貸付期間が満了したとき又は契約の解除があったときは、借受人の責任と費用をもって貸付財産を原状に回復して返還させるものとする。

ただし、財産管理上支障がないと認められる場合は、現状のまま返還させることができるものとする。なお、この場合には、借受人が貸付財産について支出した有益費その他の費用については、県に請求することができないものとする。

(2) 借受人が貸付財産を返還しようとするときは、規則第46条の規定に基づき「県有財産返還届」(規則別記様式第23号)を提出させるものとする。

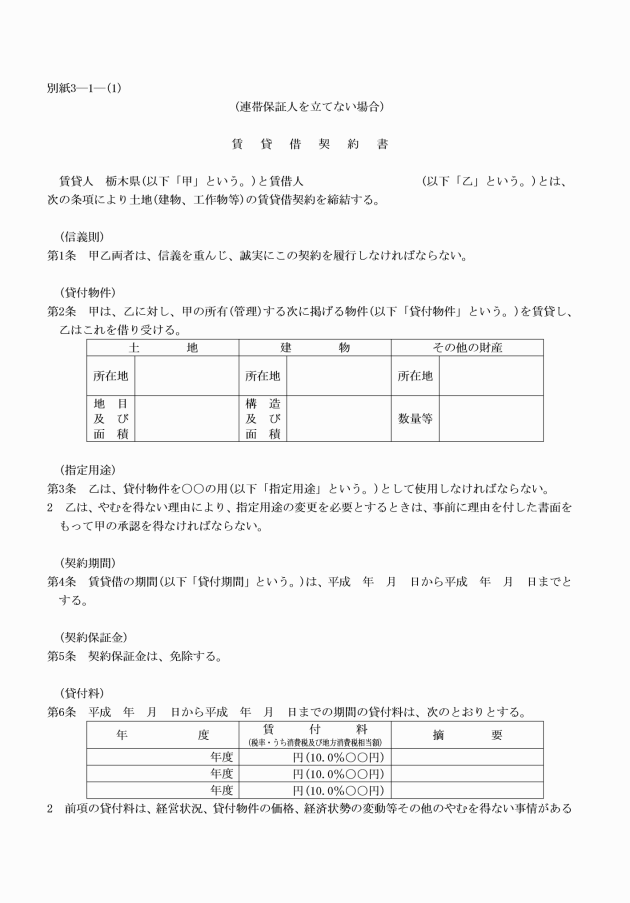

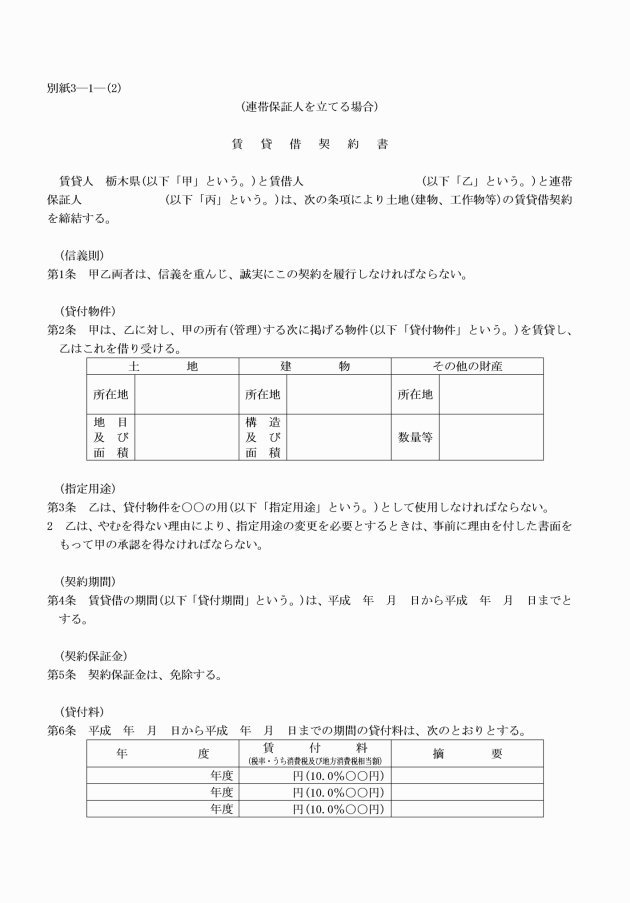

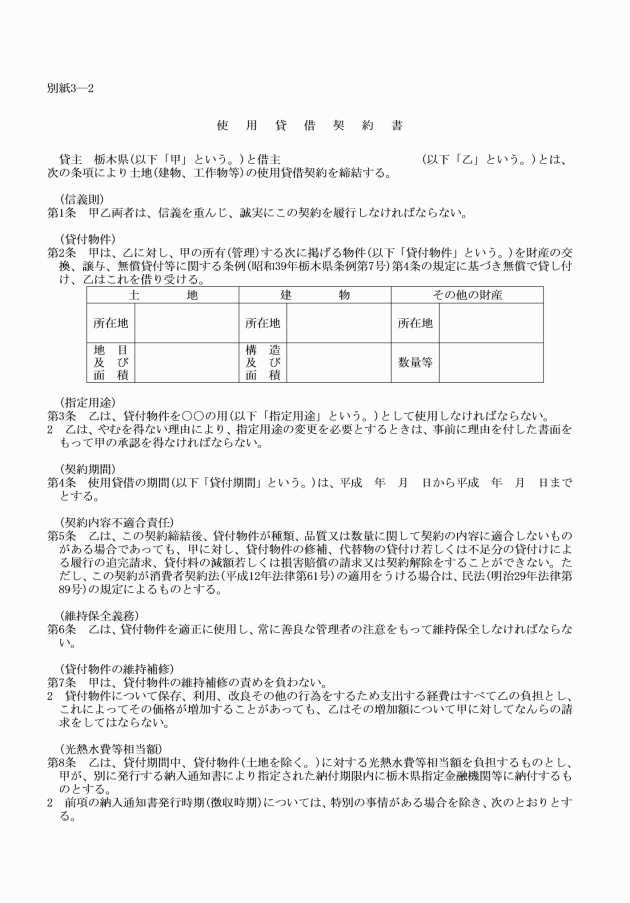

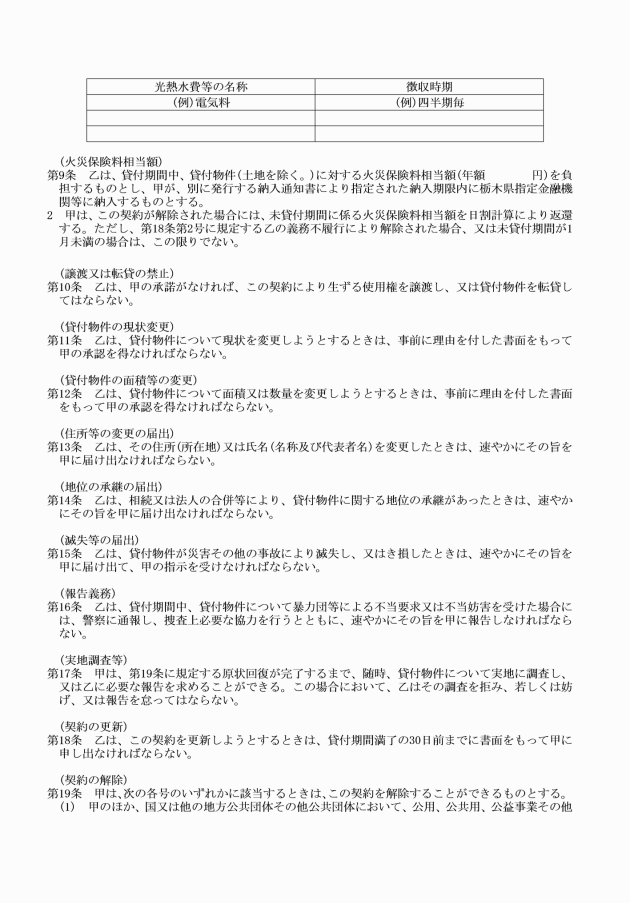

第24 契約書の標準様式等

(1) 貸付けに関する契約書の標準様式は、別紙3―1「賃貸借契約書」及び別紙3―2「使用貸借契約書」のとおりとする。ただし、契約の内容等に特別の事情があるため、本様式により難いものについては、必要な修正等を行っても差し支えないものとする。

(2) 契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。

(3) 契約の締結に当たっては、あらかじめ借受人に対し、契約の内容等を十分に説明し、後日、紛争等を生ずることのないよう留意するものとする。

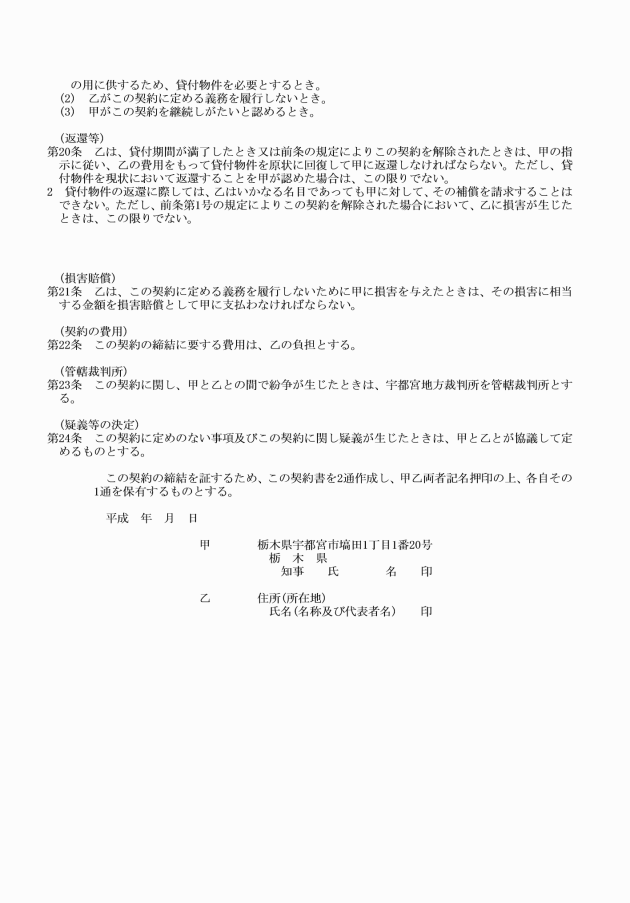

第25 定期借地権

定期借地権設定による貸付けについては、別紙4「定期借地権設定による貸付事務処理基準」に基づき行うものとする。

第3節 行政財産の貸付け

第26 行政財産の貸付けの留意事項

行政財産を貸し付ける場合においては、法第238条の4第5項で準用する第238条の5第4項の規定により貸付期間中であっても公用又は公共用に供する必要があるときは契約を解除することができるとされているが、目的外使用許可における許可の取消の場合とは異なり、借受人は契約解除により生じた損失の補償を求めることができる(法第238条の5第5項)とされている。

このため、行政財産の貸付けに当たっては、当該行政財産の目的や現況、将来の利用見込み、貸付けの相手方や用途、範囲、期間、事業内容等を十分考慮のうえ判断するものとする。

第27 行政財産の目的外使用許可との区分

(1) 行政財産の目的外使用許可と貸付けの選択については、下記(2)による貸付けを行う場合を除き、行政財産の目的外使用許可を行うものとする。

(2) 行政財産の貸付けは、原則として、競争入札又は公募により貸し付けることが適当と認められるものであって、県有財産総合利活用推進会議において貸付けの方針決定を行った財産について行うものとする。

なお、県有財産利活用事務取扱要領に基づく利活用分類のⅠ(協働等による利活用に限る)及びⅢにより貸し付ける場合には、原則として競争入札又は公募による貸付けを実施するものとする。

第28 空きスペース等の貸付け

(1) 庁舎等の空きスペースについては、法第238条の4第2項第4号の規定に該当する余裕床又は余裕敷地であって、財産管理上、民間等への貸付けが可能なものについては、積極的に貸付けを行うものとする。

なお、貸付けに当たっては、県の事務事業や庁舎管理に支障をきたすおそれがないこと、使用目的が社会通念上不適当なものでないこと、特定の個人又は団体の活動を支援しているとの疑念を生ずるおそれがないことなど、総合的に判断するものとする。

(2) 行政財産の貸付けを行うときは、借地借家法による事業用定期借地や定期建物賃貸借など、貸付期間の満了後に貸付財産が確実に返還される手法を採用するものとする。

第29 自動販売機敷地の貸付け

自動販売機敷地の貸付けについては、自動販売機設置手続事務取扱要領(平成27年11月16日制定)によるものとする。

第30 準用

本要領第7から第25の規定は、行政財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、第12(1)中「第4条」とあるのは、「第4条の2」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)

この要領は、平成25年2月1日以降に貸付けの申込みを受けた同年4月1日以降を貸付期間の始期とする契約について適用する。

附則(平成26年管第446号)

(施行期日)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月3日)

この要領は、平成27年2月3日から施行する。

附則(平成27年管第470号)

(施行期日)

1 この要領は、平成27年12月22日から施行する。

附則(平成30年管第523号)

(施行期日)

この要領は、平成30年4月1日以降の貸付けから施行する。

附則(平成31年管第691号)

(施行期日)

この要領は、平成31年4月1日以降の貸付けから施行する。

附則(令和元年管第161号)

(施行期日)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年管第600号)

(施行期日)

この要領は、令和2年4月1日以降の貸付けから施行する。

附則(令和3年管第462号)

(施行期日)

この要領は、令和3年1月18日以降の貸付けから施行する。

附則(令和3年管第558号)

(施行期日)

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11の規定は、附則第1項に定める契約について適用し、改正より前の日を契約日とする契約については、なお従前の例により、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

附則(令和5年管第210号)

(施行期日)

この要領は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年管第365号)

(施行期日)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3(6)②関係)

1 | 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる者 |

2 | 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団又は暴力団員の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 |

3 | 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 |

4 | 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる者 |