○個人情報事務取扱要綱

令和5年4月3日

文学第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る事務

第1節 開示請求書等の受付(第3条―第7条)

第2節 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の判断(第8条―第13条)

第3節 開示の実施(第14条―第17条)

第4節 手数料等の徴収(第18条・第19条)

第5節 訂正の実施(第20条)

第6節 利用停止の実施(第21条)

第3章 審査請求に係る事務(第22条―第28条)

第4章 苦情に対する処理(第29条)

第5章 雑則(第30条・第31条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)に基づく事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の保護に係る事務)

第2条 本庁の課室は、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報ファイル簿の作成に関すること。

(2) 保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書及び保有個人情報利用停止請求書の受付に関すること。

(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る保有個人情報の検索に関すること。

(4) 開示請求及び訂正請求の移送に関すること。

(5) 開示請求に係る保有個人情報の開示決定等に関すること。

(6) 開示決定に係る保有個人情報の開示の実施に関すること。

(7) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正決定等に関すること。

(8) 訂正決定に係る保有個人情報の訂正の実施に関すること。

(9) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止等に関すること。

(10) 利用停止決定に係る保有個人情報の利用停止の実施に関すること。

(11) 苦情の処理に関すること。

(12) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等並びに開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為に対する審査請求に関すること。

2 出先機関は、前項に掲げる事務のほか、開示決定に係る手数料及び写しの送付に要する費用(以下「手数料等」という。)の徴収に関する事務を行う。

3 文書学事課は、第1項に掲げるもののほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報の保護の相談に関すること。

(2) 個人情報ファイル簿を備え、一般の閲覧に供すること。

(3) 本庁の他の課室及び出先機関が取り扱う保有個人情報に係る保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書及び保有個人情報利用停止請求書の受付に関すること。

(4) 開示決定に係る手数料等の徴収に関すること。

(5) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に対する処理に関する事務についての連絡調整に関すること。

(6) 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集に関すること。

(7) 保護法第165条第1項の規定による報告の求めに関すること。

(8) 施行状況の公表に関すること。

第2章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る事務

第1節 開示請求書等の受付

(相談及び案内等)

第3条 担当課所は、保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に関する相談があった場合においては、相談者から請求の内容等を聴取し、開示請求等の手続を説明するものとする。

(1) 保護法第5章第4節の規定が適用されないとき。

(2) 保護法第88条第1項に該当するとき。

(3) 保護法第90条第1項ただし書に該当するとき。

(4) 保護法第98条第1項ただし書に該当するとき。

3 担当課所は、訂正請求又は利用停止請求に関する相談があった場合においては、当該請求に係る保有個人情報が保護法第90条第1項各号に該当することを確認するものとする。

(1) 開示請求 保有個人情報開示請求書(個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年栃木県規則第5号。以下「施行細則」という。)別記様式第2号。以下「開示請求書」という。)

(2) 訂正請求 保有個人情報訂正請求書(施行細則別記様式第14号。以下「訂正請求書」という。)

(3) 利用停止請求 保有個人情報利用停止請求書(施行細則別記様式第22号。以下「利用停止請求書」という。)

(開示請求書等の受付に当たっての留意事項)

第5条 担当課所は、開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下「開示請求書等」という。)の受付に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 開示請求書等には、押印は要しないものとする。ただし、代理人が開示請求等をしようとする場合であって、当該代理人が法人であるときは、代表者の押印を要するものとする。

(2) 開示請求等は、請求内容1件につき1枚の開示請求書等により行うものとする。ただし、同一の担当課所に対して複数の保有個人情報の開示請求等をしようとするときは、1枚の開示請求書等により行うことができる。

(3) 開示請求をしようとする者に対し、開示請求に係る保有個人情報の記録媒体の種別、開示を実施することができる方法を説明するとともに、事務所において開示することができる日時を調整するよう努めるものとする。

(開示請求等に係る保有個人情報の特定)

第6条 開示請求等に係る保有個人情報の特定は、個人情報ファイル簿との照合又は担当課所と連絡をとること等により行うものとする。この場合において、文書学事課は、必要があると認めるときは、担当課所の職員の立会いを求めるものとする。

(開示請求書等の取扱い)

第7条 開示請求書等の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 県民プラザで受け付けた場合においては、開示請求書等に受付日を記入し、速やかに担当課所に送付するものとする。

(2) 担当課所で受け付けた場合においては、開示請求書等に受付日を記入するものとする。

第2節 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の判断

(保有個人情報の検索及び審査)

第8条 担当課所は、開示請求等に係る保有個人情報を検索し、当該保有個人情報の存在の有無の確認を行うものとする。

2 担当課所は、保護法第83条第1項に規定する期限を待たずに開示決定等を行うことが可能な場合は、速やかに開示決定等を行うよう努めるものとする。

(事前協議)

第9条 担当課所は、開示請求等に係る保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の判断について、必要に応じて文書学事課と事前協議を行うものとする。

(開示決定通知書の添付書類)

第10条 担当課所は、施行規則第4条第1項に規定する通知書(以下「開示決定通知書」という。)を開示請求者に対し送付するときは、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(施行規則別記様式第13号。以下「申出書」という。)の用紙を添付するものとする。

(決定期間の延長)

第11条 担当課所は、事務処理上の困難その他正当な理由により開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の期間を延長する場合において、延長後の期間の設定に当たっては、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等をするために必要とされる合理的な期間とするよう努めるものとする。

(事案の移送)

第12条 担当課所は、事案を移送しようとするときは、移送先となる行政機関等の担当課所と協議を行うものとする。

2 前項の協議は、迅速な処理を図るため、原則として口頭により行うものとする。

3 他の行政機関等から移送の協議の申入れがあったときは、移送の対象となる請求に係る個人情報に関する事務を所管する担当課所において当該協議に応じるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第13条 担当課所は、保護法第86条1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与に当たっては、当該第三者に関する情報が、保護法第78条第1項各号に該当すること又は該当しないことが明らかであるときを除き、当該第三者に対し当該第三者に関する情報の内容を口頭により確認し、又は開示決定等に係る意見照会を行うものとする。

第3節 開示の実施

(開示の実施の方法等に係る申出)

第14条 担当課所は、保有個人情報の開示を受けるものに対し、開示決定通知書による通知があった日から30日以内に申出書を提出するよう求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、担当課所は、開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる旨の開示決定通知書を送付した場合において、開示を受ける者が開示の実施の方法等の変更を希望しないときは、申出書の提出を求めないものとする。

(文書又は図画の開示の実施の方法)

第15条 開示請求の対象とならない部分が、閲覧に供する文書又は図画の一部に記録されている場合における開示の実施の方法は、次のとおりとする。

(1) 開示請求の対象となる部分と開示請求の対象とならない部分が別のページに記録されている場合は、開示請求の対象とならない部分に係るページを取り外したものにより開示を実施するものとする。ただし、開示請求の対象とならない部分に係るページを取り外すことができない場合は、当該ページを除いて複写し、又は当該ページに袋をかけて閉鎖したものにより開示を実施するものとする。

(2) 開示請求の対象となる部分と開示請求の対象とならない部分が同一のページに記録されている場合は、当該ページの全部を複写機で複写し、開示請求の対象とならない部分を白色テープ等で消し、それを再度複写したもの又は開示請求の対象とならない部分を白色テープ等により遮へいして複写したものにより開示を実施するものとする。この場合において、当該開示請求の対象とならない部分には、開示請求の対象となる保有個人情報が記録されていない旨を付記するものとする。

(部分開示の実施の方法)

第16条 部分開示の場合における文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧の実施の方法は、次のとおりとする。

(1) 不開示情報に該当する部分と不開示情報に該当しない部分が別のページに記録されている場合は、不開示情報に該当する部分に係るページを取り外したものにより開示を実施するものとする。ただし、不開示情報に該当する部分に係るページを取り外すことができない場合は、当該ページを除いて複写し、又は当該ページに袋をかけて閉鎖したものにより開示を実施するものとする。

(2) 不開示情報に該当する部分と不開示情報に該当しない部分が同一のページに記録されている場合は、当該ページの全部を複写機で複写し、不開示情報に該当する部分を黒白テープ等で消し、それを再度複写したもの又は不開示情報に該当する部分を黒色テープ等により遮へいして複写したものにより開示を実施するものとする。

2 部分開示の場合における電磁的記録に記録されている保有個人情報の閲覧等又は複製物の供与は、不開示情報に該当する部分と不開示情報に該当しない部分を容易に区分することができる場合に限り行うものとする。

3 前項の規定による電磁的記録に記録されている保有個人情報の閲覧等及び複製物の供与を行わない場合において、用紙に出力したものを閲覧に供し、又は交付することができるときは、当該方法による開示を実施するものとする。

4 第1項の規定は、電磁的記録に記録されている保有個人情報を用紙に出力したものにより部分開示を実施する場合について準用する。

(開示の実施の日時及び場所)

第17条 事務所における開示は、担当課所が、保有個人情報開示決定通知書において指定した日時及び場所において実施する。

2 担当課所は、開示請求書に事務所における開示を希望する日時の記載がある場合は、当該日時に開示を実施するよう努めるものとする。ただし、開示請求書に当該記載がない場合又は開示請求者が希望する日時に開示を実施することができない場合は、開示決定通知書の送付前に開示請求者と調整を行い、互いに都合の良い日時を指定するよう努めるものとする。

(1) 本庁の課室が開示決定をした保有個人情報 県民プラザその他閲覧に適した場所

(2) 出先機関が開示決定をした保有個人情報 当該出先機関の閲覧に適した場所

第4節 手数料等の徴収

(手数料等の徴収方法)

第18条 手数料等の徴収は、文書又は図画の写しの交付、電磁的記録の複製物の供与及び用紙に出力したものの交付をするときに行うものとし、口頭による納入の通知をして現金(現金に代えて納付される郵便為替証書を含む。)領収し、領収証書(栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第46条第1項に規定する領収証書をいう。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、栃木県電子申請システムを利用して開示請求を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2各号に規定する決済の方法により、手数料等を徴収することができる。

(1) 県民プラザ及び本庁の課室 文書学事課

(2) 出先機関 当該出先機関

第5節 訂正の実施

第20条 保有個人情報の訂正の実施は、原則として、訂正決定後直ちに行うものとする。ただし、やむを得ない理由により訂正に時間を要するときは、合理的な期間内に訂正を実施することができる。

2 保有個人情報の訂正の実施の方法は、次に掲げる方法によるほか、保有個人情報の内容及び記録媒体の種別に応じ、適切な方法により行うものとする。

(1) 誤っていた保有個人情報を消去し、新たに記載(入力)する方法

(2) 誤っていた保有個人情報の上に二本線等で見え消しし、余白部分等に新たに記載する方法

(3) 誤っていた保有個人情報に下線を引く等誤りの部分を明示した上、別紙等により保有個人情報が誤っていた旨及び正確な内容を記載して添付する方法

第6節 利用停止の実施

第21条 保有個人情報の利用停止の実施は、原則として、利用停止決定後直ちに行うものとする。ただし、やむを得ない理由により利用停止に時間を要するときは、合理的な期間内に利用停止を実施することができる。

2 個人情報の利用停止の実施の方法は、次に掲げる方法によるほか、保有個人情報の取扱い状況及び記録媒体の種別に応じ、適切な方法により行うものとする。

(1) 保有個人情報が記録されたデータベースの利用を停止する方法

(2) 保有個人情報が記録された文書の提供を停止する方法

(3) 保有個人情報が記録された部分を塗りつぶし消去する方法

(4) 保有個人情報が記録された部分を電磁的に消去する方法

第3章 審査請求に係る事務

(審査請求書の審査)

第22条 担当課所は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求書が提出されたときは、次に掲げる事項について当該審査請求書の要件を満たしているかを審査するものとする。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第19条に規定する要件を満たしていること。

(2) 審査法第19条第4項に規定する場合にあっては、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面が添付されていること。

(3) 審査請求期間内になされていること又は審査請求期間を経過した正当な理由があること。

(4) 審査請求をする法律上の利益があること。

(審査請求書の補正等)

第23条 担当課所は、審査請求書が、前条各号に掲げる要件を満たさず不適法であると認められる場合において、当該箇所を補正することができるときは、相当の期間を定めてその補正を命じなければならない。

2 担当課所は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下する裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送付するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正することができないとき。

(2) 補正命令に応じなかったとき。

(3) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の再検討)

第24条 担当課所は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求があったときは、直ちに、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の再検討を行うものとする。

2 担当課所は、再検討の結果、審査請求に係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとした場合(開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)、審査請求に係る訂正決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を訂正することとした場合、並びに審査請求に係る利用停止決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を停止若しくは消去することとした場合は、直ちに、裁決書の謄本を審査請求人に対し送付するものとする。この場合において、栃木県行政不服審査会(以下「審査会」という。)への諮問は要しないものとする。

2 担当課所は、前項の弁明書を作成したときは、審査請求人及び審査法第13条第4項に規定する参加人にその写しを送付するとともに、相当の期間を定めて、弁明書に対する審査法第30条第1項に規定する反論書の提出を求め、及び審査法第30条第2項に規定する意見書の提出を求めるものとする。

(1) 前条第1項の規定により担当課所が作成した弁明書の写し

(2) 前条第2項の規定により審査請求人から提出された反論書の写し

(3) 前条第2項の規定により参加人から提出された意見書の写し

(諮問庁の責務)

第27条 諮問庁は、栃木県行政不服審査会条例(平成28年栃木県条例第10号)第12条第1項及び第3項に規定するもののほか、審査会から求めがあったときは、諮問した事件に関する資料を提出するものとする。

(第三者からの審査請求があった場合の取扱い)

第28条 担当課所は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報の開示決定等について、当該第三者から審査請求があったときは、職権により当該保有個人情報の開示又は部分開示の実施を停止し、開示請求者に対しその旨を通知するものとする。

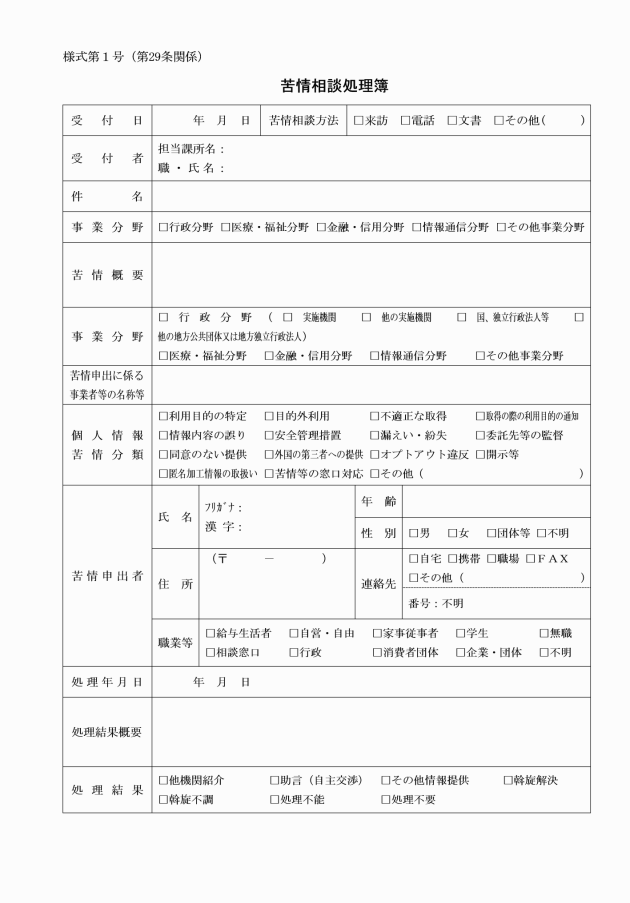

第4章 苦情に対する処理

第29条 担当課所は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、調査検討を行い、当該苦情の内容に沿った解決に努めるとともに、その内容を苦情相談処理簿(様式第1号)に記録するものとする。

2 担当課所は、苦情の処理を行ったときは、必要に応じ、苦情申出者に対し当該処理の内容を通知するものとする。

第5章 雑則

(文書学事課への写しの送付)

第30条 担当課所は、次に掲げる書面を受領した場合は、その写しを文書学事課に送付するものとする。

(1) 開示請求書

(2) 訂正請求書

(3) 利用停止請求書

(4) 保護法第85条第1項又は第96条第1項の規定に基づき事案を移送する旨の書面

(5) 審査請求書

2 担当課所は、次に掲げる書面を送付した場合は、その写しを文書学事課に送付するものとする。

(1) 開示決定通知書

(2) 保有個人情報不開示決定通知書

(3) 開示決定等期間延長通知書

(4) 開示決定等期限特例延長通知書

(5) 開示請求事案移送書

(6) 保有個人情報訂正決定通知書

(7) 保有個人情報不訂正決定通知書

(8) 訂正決定等期間延長通知書

(9) 訂正決定等期限特例延長通知書

(10) 訂正請求事案移送書

(11) 保有個人情報利用停止決定通知書

(12) 保有個人情報不利用停止決定通知書

(13) 利用停止決定等期間延長通知書

(14) 利用停止決定等期限特例延長通知書

(15) 裁決書の謄本

3 担当課所は、次に掲げる書面を作成した場合は、その写しを文書学事課に送付するものとする。

(1) 個人情報ファイル簿

(2) 苦情相談処理簿

(施行状況の報告)

第31条 文書学事課長は、個人情報保護委員会から保護法第165条第1項の規定による報告の求めがあったときは、各機関分を取りまとめて報告するものとする。

2 文書学事課長は、保護法の施行状況について、ホームページに掲載することにより公表するものとする。

附則

1 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

2 個人情報保護事務取扱要綱(平成13年9月21日制定)は、廃止する。

附則(令和7年2月5日)

この要綱は、令和7年2月12日から実施する。