(1) 概況

本県の河川は、那珂川、鬼怒川・小貝川及び渡良瀬川の三大水系に分けられ、その流域面積は、県土をほぼ3分の1ずつ等分しています。(わずかですが久慈川水系もあります。)

河川の水質は、流域の産業活動や土地利用の形態などを反映しており、各水系の水質を特徴づけています。

本県においては、県内の公共用水域の水質汚濁の状況を監視するため、「水質汚濁防止法」に基づき「公共用水域及び地下水の水質測定計画」が作成されています。

それに基づき、平成11年度は、県内59河川の 128地点において水質調査を実施しました。

その結果、人の健康の保護に関する項目(健康項目)については、那珂川水系湯川橋で一時的に鉛とひ素が環境基準を超過しましたが、他は環境基準を達成しました。

生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)の達成状況について、河川の有機性汚濁の指標であるBODで見てみると、県全体の達成率は72%であり、前年度(77%) より低下しました。 (図2-2-1)

図2-2-1 水系別のBOD環境基準達成率の経年変化

水系別のBODの環境基準達成率は、那珂川水系 80%、鬼怒川・小貝川水系80%、渡良瀬川水系62%となっており、前年度と比べると那珂川水系で達成率が低下しました。

類型別のBODの環境基準達成状況は、C類型では前年度より達成率が向上し、B,D,E類型では前年度と同じ達成率となりましたが、AA、A類型では前年度より達成率が低下しました。 (表2-2-2)

表2-2-2 類型別の環境基準達成状況(経年変化) 単位:%

類型名 |

水域数 |

5年度

達成率 |

6年度

達成率 |

7年度

達成率 |

8年度

達成率 |

9年度

達成率 |

10年度

達成率 |

11年度

達成率 |

AA類型 |

4 |

50 |

50 |

50 |

100 |

100 |

100 |

75 |

A 〃 |

35 |

80 |

83 |

74 |

83 |

97 |

91 |

80 |

B 〃 |

17 |

29 |

24 |

35 |

24 |

71 |

59 |

59 |

C 〃 |

6 |

50 |

33 |

50 |

17 |

50 |

33 |

50 |

D 〃 |

1 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

E 〃 |

1 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

計

|

64

|

63

|

61

|

61

|

63

|

86

|

77

|

72

|

(注) 1 達成率=環境基準達成水域数/類型指定水域数×100

2 各環境基準点(渡良瀬川上流水域は補助地点)において、BODの環境基準適合率

75%以上を環境基準達成水域とした。

生活環境項目別の環境基準適合状況は、浮遊物質量(SS)、大腸菌群数が前年度よりも高くなりましたが、BODは前年度よりもやや低下しました。pH、溶存酵素量(DO)は前年度と同程度でした。

生活環境項目について、那珂川水系と鬼怒川・小貝川水系及び渡良瀬川水系を比較すると、那珂川水系は他水系と比較して、BODの適合率が高く(88%)、大腸菌群数の適合率が低い (17.2%)傾向にあります。(表2-2-3)

表2-2-3 項目別環境基準適合状況(10年度)

| 過去5か年における、主要河川の県内末流地点における水質をBODの年平均値は図2-2-2のとおり であり、平成11年度の状況は、前年度と比較して、渡良瀬川で改善されています。 |

図2-2-2 主要河川県内末流地点の水質経年変化

(BOD 年平均値)

|

(2) 各水系の概要

① 那珂川水系の水質

那珂川水系に属する河川の15水域における環境基準類型指定状況はAA又はA類型で、他水系に比較し水質的に良好な水質の河川が多い状況にあります。

環境基準達成状況をBODでみると、環境基準達成水域がAA類型で1水域、A類型で2水域減ったため、達成率は80%に低下しました。(表2-2-4)

表2-2-4 那珂川水系の環境基準達成状況(11年度)

Ⅰ 環境基準を達成した水域

Ⅱ 環境基準を達成しない水域

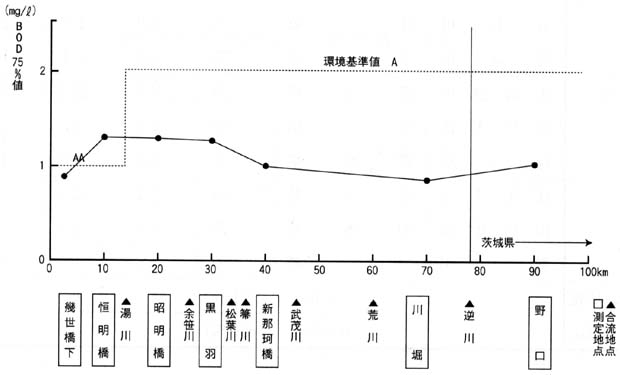

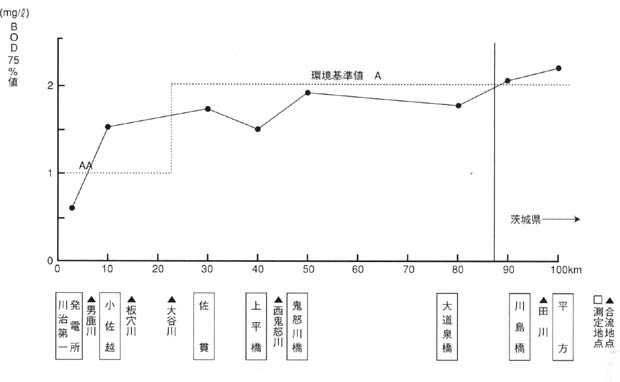

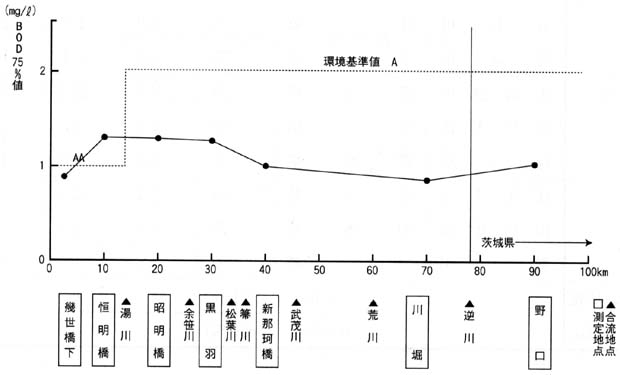

那珂川本川の水質流程変化をBODを指標としてみると、全域ともほぼ良好な水質を維持していることがわかります。(図2-2-3)

図2-2-3 那珂川の水質流程変化(BOD75%値)(11年度)

② 鬼怒川・小貝川水系の水質

鬼怒川・小貝川水系に属する河川の20水域における環境基準類型指定状況は、上流域のAA類型から下流域のC類型までの4類型となっています。

環境基準達成状況をBODでみると、環境基準達成水域がC類型で1水域増加しましたが、A類型で1水域減ったため、達成率は前年度と同じ80%になりました。(表2-2-5)

表2-2-5 鬼怒川・小貝川水系の環境基準達成状況(11年度)

Ⅰ 環境基準を達成した水域

Ⅱ 環境基準を達成しない水域

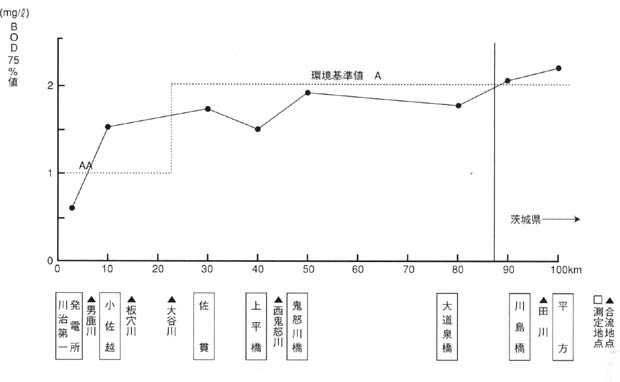

鬼怒川本川の水質流程変化をBODを指標としてみると、大道泉橋地点(二宮町)までは約1.8mg/?で推移していますが、川島橋地点(茨城県下館市)以降は上昇しています。

(図2-2-4)

図2-2-4 鬼怒川の水質流程変化(BOD75%値)(11年度)

③ 渡良瀬川水系の水質

渡良瀬川水系に属する河川の29水域における環境基準類型指定状況は、上流域のAA類型から下流域のE類型までの6類型にわたっています。

環境基準達成状況をBODでみると、全水域とも前年度と同じであり、達成率も前年度と同じ62%となりました。(表2-2-6)

表2-2-6 渡良瀬川水系の環境基準達成状況(11年度)

Ⅰ 環境基準を達成した水域

Ⅱ 環境基準を達成しない水域

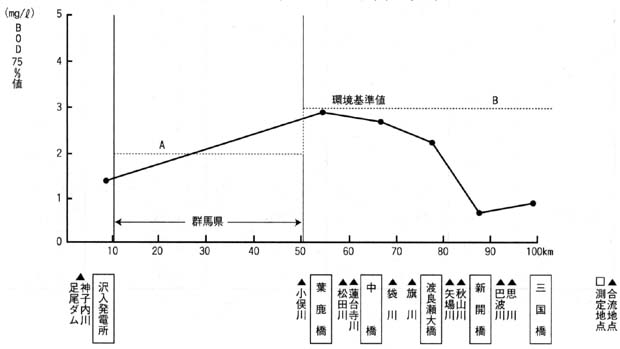

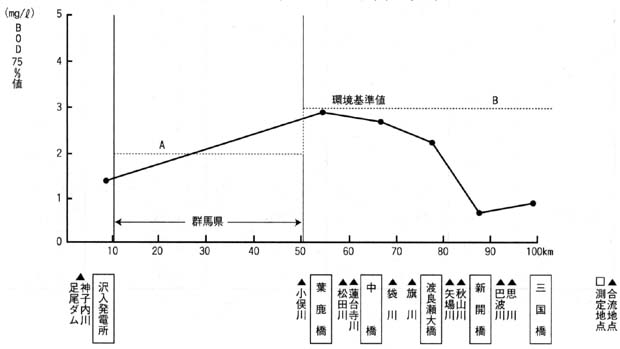

渡良瀬川本川の水質流程変化をBODでみると、上流域では比較的良好な水質を示していますが、葉鹿橋(足利市)、中橋(足利市)付近では、やや高い値となっています。(図2-2-5)

図2-2-5 渡良瀬川の水質流程変化(BOD75%値)

(3) ダイオキシン類の水質調査

河川中におけるダイオキシン類の状況を把握するため、主要河川5地点において調査を実施し ました。

その結果は、調査した5地点全てが水質環境基準1pg-TEQ/?以下でした。

(4) 環境ホルモンの水質調査

外因性内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の状況を把握するため、24物質について、 主要河川5地点において調査を実施しました。

その結果、6物質が検出されましたが、全国の調査結果の範囲内にとどまりました。

なお、現在のところ、いずれの物質も環境基準等は設定されていません。

(5) 水生生物による水質調査

水生生物による水質調査は、各水質階級別の指標となる生物の生息数等を調査し、水質の判定をするものです。

この方法は、環境を構成する様々な要素を長期的かつ総合的に把握できるため、理化学試験による水質の評価と併せて、河川の状況を知る有効な手段となっています。

生物学的水質階級は「きれいな水(貧腐水性)」、「少し汚れた水(β中腐水性)」、「汚い水(α中腐水性)」、「大変汚い水(強腐水性)」の4階級です。

栃木県では昭和59年度から、那珂川水系、鬼怒川・小貝川水系、渡良瀬川水系の3水系について、年度ごとに順次調査を行っています。(表2-2-7)

平成11年度は、那珂川水系37地点で調査を行いました。

その結果を前回の調査(平成8年度)と比較すると、「きれいな水(貧腐水性)」の割合が減少しました。

水系別の評価は、那珂川水系が最もきれいな水の割合が高く、次いで鬼怒川・小貝川水系、渡良瀬川水系の順になっています。理化学的な水質評価であるBODの評価も同じ傾向です。

表2-2-7 各水系における水質階級評価状況

水 系

|

実施

年度 |

調査

地点 |

きれいな水 |

少し汚れた水 |

汚 い 水 |

大変汚い水 |

m/n |

% |

m/n |

% |

m/n |

% |

m/n |

% |

那珂川

|

59 |

38 |

36/38 |

94 |

1/38 |

3 |

1/38 |

3 |

0/38 |

0 |

62 |

16 |

16/16 |

100 |

0/16 |

0 |

0/16 |

0 |

0/16 |

0 |

2 |

16 |

11/16 |

69 |

5/16 |

31 |

0/16 |

0 |

0/16 |

0 |

5 |

16 |

15/16 |

94 |

1/16 |

6 |

0/16 |

0 |

0/16 |

0 |

8 |

16 |

16/16 |

100 |

0/16 |

0 |

0/16 |

0 |

0/16 |

0 |

11 |

37 |

35/37 |

95 |

2/37 |

5 |

0/37 |

0 |

0/37 |

0 |

鬼怒川・

小貝川

|

60 |

43 |

29/43 |

67 |

8/43 |

19 |

5/43 |

12 |

1/43 |

2 |

63 |

21 |

8/21 |

38 |

4/21 |

19 |

7/21 |

33 |

2/21 |

10 |

3 |

21 |

9/21 |

43 |

9/21 |

43 |

1/21 |

5 |

2/21 |

10 |

6 |

18 |

11/18 |

61 |

4/18 |

22 |

3/18 |

17 |

0/18 |

0 |

9 |

51 |

35/51 |

68 |

10/51 |

20 |

5/51 |

10 |

1/51 |

2 |

渡良瀬川

|

61 |

53 |

24/53 |

45 |

5/53 |

9 |

12/53 |

23 |

12/53 |

23 |

元 |

29 |

11/29 |

38 |

7/29 |

24 |

6/29 |

21 |

5/29 |

17 |

4 |

30 |

14/30 |

47 |

8/30 |

27 |

4/30 |

13 |

4/30 |

13 |

7 |

30 |

9/30 |

30 |

11/30 |

37 |

8/30 |

27 |

2/30 |

7 |

10

|

47

|

27/47

|

57

|

9/47

|

19

|

7/47

|

15

|

4/47

|

9

|

(注)1 m/n=(各評価数)/(地点数)

2 調査は、基本的に5月と11月に実施した。

|