トップ > 環境 > 環境保全・温暖化対策 > 環境保全 > とちぎの環境 > 計画・報告書等(環境資料アーカイブ) > 環境の状況及び施策に関する報告書(環境白書) > 平成12年度環境の状況及び施策に関する報告書(要約)

水環境保全対策

| 1 工場等に対する規制と指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

河川及び湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため、公共用水域の水質監視と並行して「水質汚濁防止法」及び「栃木県公害防止条例」に基づく立入検査を実施しています。 また、「工場・事業場排水等自主管理要領」に基づき、工場・事業場に対し、排出水の水質測定及び県への報告を求め、排水処理施設等の適切な維持管理を図るよう指導しています。 (1) 規制基準等

(2) 水質関係特定事業場数 「水質汚濁防止法」に基づく特定事業場数は、8,129事業場であり、これを業種等の区分別にみると、畜産農業が最も多く2,275事業場(25.6%)であり、次に旅館業1,707事業場(21.0%)、自動式車両洗浄施設919事業場となっています。 (図2-2-9) (3) 立入検査・排水監視状況 平成11年度は、延べ637工場等(県分500工場等、宇都宮市分137工場等)について立入検査を実施しました。 表2-2-8 排水基準適合状況

表2-2-9 排水基準不適合及び地下浸透禁止違反に対する行政処分等状況

(4) 業種別排出水の監視状況

① 電気めっきを行う工場 表2-2-10 電気めっき工場における排水基準適合状況

② 表面処理作業を行う工場 表2-2-11 表面処理工場における排水基準適合状況

③ 染色繊維工場 表2-2-12 染色繊維工場における排水基準適合状況

④ 食料品工場 表2-2-13 食料品工場における排水基準適合状況

(5) ゴルフ場農薬による水質汚濁防止 ゴルフ場における農薬の使用については、従来から安全基準に沿った適正使用と危害防止に十分配慮した病害虫防除や除草を行うよう指導しています。 (6) ダイオキシン類調査及び環境ホルモン調査 12年1月施行の「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく水質の常時監視について、12年度は、公共用水域50地点、湖沼2地点、地下水61地点及び主要河川の底質5地点の汚染の実態を把握し、今後の対策に資する。(第6章 化学物質対策の推進、第1節 ダイオキシン類対策において再掲)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 鉱山排水対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(1) 足尾銅山対策

図2-2-10 渡良瀬川のかんがい期平均値経年変化(銅)

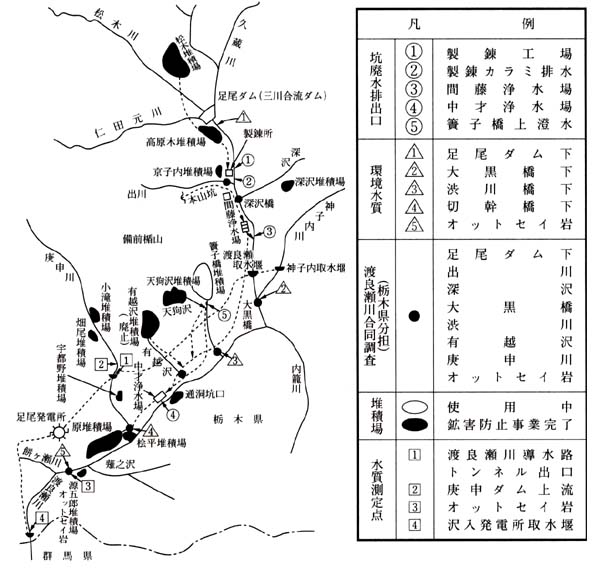

図2-2-11 渡良瀬川上流平面図(鉱山地域) (2) 坑廃水処理補助金 休廃止鉱山の坑道等の使用済施設から流出する坑廃水を処理するための鉱害防止事業が足尾鉱山(足尾町)及び小百鉱山(今市市)の2鉱山において実施されています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3 生活排水対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

生活雑排水に起因する河川等公共用水域の水質汚濁、農作物の被害、飲料水としての地下水の汚染などの問題に対処するため、県は根本的な解決につながる下水道整備を推進する一方、下水道によらない地域へのコミュニティ・プラント、農業集落排水施設の整備並びに合併処理浄化槽の普及等について市町村を指導しています。 (2) 市町村の対応 家庭雑排水対策については、個々の市町村が必要に応じ家庭等に対して合併処理浄化槽や雑排水処理施設等を設置する際に補助金を交付するなどの施策を講じています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4 清流復活事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

近年、中小の都市河川の水質汚濁が進んでいるため、その水質の浄化のためには、工場・事業場排水対策、生活排水対策、河川直接浄化、下水道整備等の総合的な対策を講ずる必要があります。 そのため、昭和63年度からは水質汚濁の著しい河川を対象に、河川の汚濁特性に応じた浄化対策事業を総合的かつ計画的に推進するため、「清流復活事業」を実施しています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 湖沼水質保全事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

「水質汚濁防止法」に基づき、「窒素、りんに係る排水基準」の適用対象湖沼として指定された主要湖沼の水質保全を図るため、昭和61年5月に「栃木県湖沼水質管理計画」を策定し水質保全対策を実施してきました。 表2-2-14 中禅寺湖・湯の湖の水質目標 (単位:mg/?)

(2) 奥日光清流清湖保全事業

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6 地下水汚染対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7 異常水質対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表2-2-15 異常水質発生状況(11年度)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8 広域水質保全対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本県では、「水質汚濁防止法」に基づく一律基準に加えて、同法第3条第3項の規定に基づき、有害物質(六価クロム)及び生活環境項目(BOD、SS等)について、条例でより厳しい上乗せ排水基準(*)を定めています。

本県では、「水質汚濁防止法」に基づく一律基準に加えて、同法第3条第3項の規定に基づき、有害物質(六価クロム)及び生活環境項目(BOD、SS等)について、条例でより厳しい上乗せ排水基準(*)を定めています。