第1章 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり

第6節 3Rの推進

2 廃棄物・リサイクル対策

(1) 循環型社会形成の総合的な推進

21世紀を迎えた現在、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型社会経済システムにより、石油などの天然資源の枯渇、廃棄物処分場の不足、不法投棄やダイオキシン類などの有害物質の発生など、深刻な社会問題が生じている。さらに、地球温暖化対策のための温室効果ガスの削減に取り組むことが求められており、また、最終処分場のひっ迫や天然資源の消費抑制のため、循環型社会の形成が急務とされている。

ア 推進体制の整備

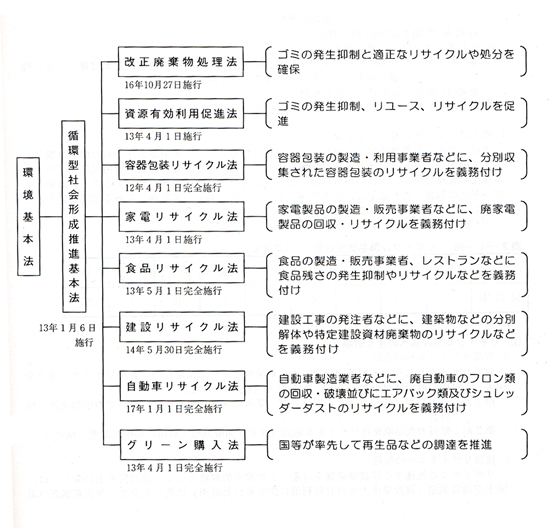

国では、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)のいわゆる3R対策を基本理念とする循環型社会の形成を、今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向と位置付け、「循環型社会形成推進基本法」をはじめとして「食品リサイクル法」「建設リサイクル法」などのリサイクル関連法を整備した。(図2−1−51)

これを受け、県においても循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、各部局が一体となった栃木県循環型社会推進本部を12年度に設置した。

また、循環型社会の形成に向け広く県民の声を反映させるため、学識経験者・消費者・事業者等で構成する栃木県循環型社会推進懇談会を13年7月に設置した。

図2−1−51 循環型社会形成推進基本法等の整備

イ 循環型社会推進指針の策定

本県における循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、循環型社会形成の基本原則、役割分担、具体的な施策などを明示した「栃木県循環型社会推進指針」を15年3月に策定した。

ウ 地域循環モデル構築支援事業費補助金

同指針で示した「とちぎの地域循環モデル」の構築促進と、本県における循環型社会の早期実現を目的として15年8月に創設した。

17年度は3団体の取組に対して補助を行った。

(ア) 地域循環モデル調査研究事業

事業内容:地域の産業特性や業界団体の課題等を反映した新たなリサイクル

システムのあり方や実現するための手法等に関する調査研究

補助対象者:2以上の団体等から構成される協議会

補助限度額:750千円(補助率 1/2以内)

(イ) 地域循環モデル事業化対策事業

事業内容:地域循環モデル調査研究事業等による成果を踏まえた、

新たなリサイクルシステムの構築

補助対象者:2以上の団体等から構成される協議会等

補助限度額:1,500千円(補助率 1/2以内)

(ウ) とちぎエコタウンモデル事業

事業内容:産業団地等を拠点として、環境関連産業の振興並びに立地促進に

よる、環境と産業とが共存できるまちづくりの推進

補助対象者:市町村、一部事務組合

補助限度額:3,000千円(補助率 1/2以内)

エ 栃木県リサイクル製品認定制度

本県で発生した廃棄物等を原材料として製造されるリサイクル製品を「とちの環エコ製品」として県が認定し、その普及と使用促進を通して、廃棄物等の発生抑制と利用促進、リサイクル産業の育成を図り、本県の地域特性を活かした循環型社会の構築に寄与することを目的として16年度に創設した。認定は、実施要綱に基づく申請があり、同要綱に定める認定要件を満たした製品に対して行っている。(表2−1−46)

○17年度認定製品数 38製品(総数 55製品)

| 品目 | 日用品 | 肥料 | 土壌改良材 緑化材等 |

タイル・ ブロック |

コンクリート二次製品 | 路盤材 | アスファルト混合物 | その他資材 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 製 品 数 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 12 | 18 | 3 | 55 |

(2) リサイクル関連法への主な取組

ア 食品リサイクルへの取組

食品リサイクルに関わる施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、食品リサイクル部会を開催し、県内の取組状況や今後の方向等について検討を行った。

第1回:食品リサイクルに関する関係各課・場所の事業等取組状況についての情報交換・検討会

第2回:県外の食品廃棄物リサイクル施設(メタン発酵処理・利用)の事例調査・検討会

イ 建設リサイクルへの取組

リサイクルの低迷する建設副産物を対象とした重点的取組として、建設発生土に関しては、国土交通省策定「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」に基づく公共工事土量調査の実施及び「建設副産物の処理基準(案)」運用の徹底を図った。

また、再加熱アスファルト混合物に関しては、「再加熱アスファルト混合物の利用基準」を策定した。

法の適正な執行を図るため、普及啓発活動を継続実施するとともに、適正な施行の指導を図るため、対象工事現場のパトロールを実施した。

(ア) 「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」における具体的施策の実施

○ 実態把握及び工事間利用促進を図るため、公共工事土量調査を実施

「建設副産物の処理基準(案)」を運用し指定処分の徹底を図るため、「砂利採取場への残土処理」を試行し調整困難な建設発生土の受入先を確保した。

(イ) 「再加熱アスファルト混合物の利用基準」の策定

○ 再生合材における再生骨材混入量を定めた。

(ウ) 普及啓発活動の継続実施

建設リサイクル法の周知徹底を図るため、各種啓発活動(県広報掲載、テレビCM、リーフレット配布、講習会等)を実施した。

(エ) 現場パトロールの実施

a 届出工事現場における分別解体の指導

b 未届工事の監視

ウ 自動車リサイクルへの取組

「自動車リサイクル法」の完全施行(17年1月)に当たり、法の適正な執行を図るため、関連事業者の立入検査を実施した。また、一般ユーザーや関連事業者に対し、普及啓発活動を実施した。

(ア) 立入検査の実施

対象:自動車リサイクル法関連事業者(引取・フロン類回収・解体・破砕業者)

内容:再資源化義務や移動報告等の履行状況等調査及び指導

(イ) 普及啓発活動の実施

自動車リサイクル法の概要を周知するため、ポスターを掲示し、パンフレットを配布した。

| 種類 | 引取業 | フロン類回収業 | 解体業 | 破 砕 業 (破砕前工程のみ) |

破 砕 業 (破砕工程を含む) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登録・許可数 | 1,632 | 467 | 110 | 11 | 4 |

エ エコスラグの有効利用促進への取組

「エコスラグ有効利用ガイドライン(案)」を策定し、アスファルト混合物の細骨材としての有効利活用に向けた取組を具体化させた。

(3) 廃棄物の減量化・リサイクルの推進

一般廃棄物の質の多様化と量の増大に対応するため、ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発を進めるとともに、下水汚泥の資源化や建設副産物の再利用など各種の施策を行っている。

ア ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発

「栃木県廃棄物処理計画」に基づいて、ごみの減量化・リサイクルについての意識の高揚や直接的な行動、さらには環境づくりを総合的かつ効率的に推進していくため、17年度は、3R推進月間(10月)にマイ・バッグ・キャンペーンを展開したほか、次の事業を実施した。

(ア) クリーンアップフェアの開催

県民一人ひとりが地球環境問題への認識を深め、廃棄物問題をはじめ、環境の保全への幅広い理解と協力を得ることを目的として、クリーンアップフェアを開催した。

期 間:17年10月22日(土)〜10月23日(日)の2日間

会 場:栃木県子ども総合科学館

主 催:栃木県・栃木県クリーンアップフェア実行委員会

来場者:8,500人

(イ) ごみ減量化・リサイクル演劇開催事業

次代を担う子どもたちのごみ問題に対する意識の高揚を図るため、ごみ減量化やリサイクルをテーマにした演劇を県内小中学校等で上演した。

演劇名:「ケンタロウとカラスのカー助」

巡回公演:142回 約36,000人

(ウ) ごみ減量化、リサイクル広報活動事業

テレビ・ラジオスポットCM等で県民にごみの減量化、リサイクルの推進について呼びかけた。

イ 下水汚泥の資源化

下水汚泥の有効利用を促進するため、下水道資源化工場を整備し、14年10月に供用を開始した。

この工場は、県内の流域下水道及び公共下水道の終末処理場から発生する下水汚泥を集め、焼却溶融施設によりスラグを製造し、建設資材等として有効利用をするものであり、15年度から下水道管渠工事においてスラグの利用を開始した。

ウ 建設副産物の再資源化

建設工事から発生するアスファルト・コンクリート塊等の建設副産物の再資源化・再利用を促進する。

16年度における栃木県内公共工事(県・市町村)の建設副産物の排出量及びリサイクル率は表2−1−48、表2−1−49のとおりである。

| 発 注 区 分 | 建 設 発生土 (万m³) |

建 設 廃 棄 物 (万t) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| コンクリート 塊 | アスファルトコン クリート塊 | 汚 泥 | 木 材 | 混 合 廃棄物 |

その他 | 計 | |||

| 公共 工事 |

県事業 | 153.0 | 11.7 | 13.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 26.7 |

| 市町村 事 業 |

63.2 | 3.1 | 14.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 19.0 | |

| 計 | 216.2 | 14.8 | 28.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 45.7 | |

| 発 注 区 分 | 建 設 発生土 |

建 設 廃 棄 物 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| コンクリート 塊 | アスファルトコン クリート塊 | 汚 泥 | 木 材 | 混 合 廃棄物 |

その他 | 計 | |||

| 公 共 工 事 |

県事業 | 73.3 | 100.0 | 100.0 | 43.8 | 56.4 (95.5) |

0.8 | 88.3 | 98.3 |

| 市町村 事 業 |

51.9 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | 35.5 (74.4) |

13.3 | 66.7 | 96.3 | |

| 計 | 67.0 | 100.0 | 100.0 | 42.1 | 53.3 (92.4) |

8.2 | 86.6 | 97.5 | |

(注)表中の( )書き数字については、焼却を含めた数値である。

(4) バイオマス利活用の推進

バイオマスの現状と今後の利活用の取組方向や、県、市町村、県民、事業者等の役割などについて明らかにした「栃木県バイオマス総合利活用マスタープラン」に基づき、バイオマス利活用に関する県民などへの普及啓発活動やバイオマス製品の利活用を推進するための事業及びエネルギー利用に向けての検討などを実施した。