○期末手当及び勤勉手当の支給について

昭和46年12月24日

人委第401号

人事委員会委員長通知

職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第20条から第20条の4まで並びに期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号。以下「規則」という。)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給について、次のように定めたので通知します。

記

2 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第14条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第27条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第14条第3項(同条例第14条の2第3項若しくは第15条第2項において準用する場合を含む。)、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第3条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第3条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)の場合には、派遣条例第5条第1項の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(5) 条例第20条第4項の「これらに対する地域手当の月額」とは、給料の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、給料の月額を算出率(職員の育児休業等に関する条例第15条の規定により読み替えられた条例第6条第3項に規定する算出率をいう。)で除して得た額(次号において同じ。)及び扶養手当の月額の合計額に、地域手当の支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、地域手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第2号)第9条の規定による額。次号において同じ。)をいう。

(7) 条例第20条の4第2項の「これに対する地域手当の月額」とは、扶養手当の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。

3 条例第20条の4第2項各号の「前項の職員」には、規則第9条各号に掲げる職員を含まないものとする。

4 規則第3条第3号イの人事委員会の定める公庫等職員は、次の各号に掲げる職員のうち期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公庫等職員としての在職期間に通算することとされており、かつ、基準日(これに相当する日を含む。)前に公庫等を退職し、その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当を支給しないこととしている公庫等職員とする。ただし、公庫等の業務と密接な関連を有する栃木県(以下「県」という。)の業務の必要上、各任命権者と当該公庫等との相互了解のもとに行なわれる計画的な人事交流に該当しない場合を除く。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の職員

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人の職員

職員 | 加算を受ける職員 |

公安職給料表の職務の級が3級である職員 | 次のいずれかに該当する職員 1 警部補の職にある職員 2 巡査部長の職にある職員のうち次の経験年数を有するもの 9年(大学4卒) 3 巡査長の職にある職員のうち次の経験年数を有するもの 14年(大学4卒) |

研究職給料表の職務の級が2級である職員 | 主任の職にある職員 |

医療職給料表(1)の職務の級が1級である職員 | 次の経験年数を有する職員 6年(大学6卒) |

医療職給料表(2)の職務の級が3級である職員 | 主任の職にある職員 |

医療職給料表(3)の職務の級が3級及び2級である職員 | 主任の職にある職員 |

備考

1 この表の規定中経験年数とは職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号。以下「初任給規則」という。)に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数(初任給規則第6条第3項の規定により経験年数の調整を受ける職員にあっては、同条の規定による調整前の経験年数)をいう。

2 この表の規定中括弧書を付して示される年数は、括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格(初任給規則の規定の適用に係る学歴免許等の資格をいう。以下この項において同じ。)を有する者に係る年数を表すものとし、括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格(以下この項において「基準となる学歴」という。)以外の学歴免許等の資格以外の学歴免許等の資格を有する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる年数をその者に係る年数とする。

(1) 初任給規則別表第15修学年数調整表の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数(以下この項において「調整年数」という。)が正となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数

(2) 調整年数が零となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数

(3) 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加えた年数

給料表 | 職員 | 上位の加算割合を受ける職員 |

公安職給料表 | 職務の級が8級である職員 | 警察本部の部長、総括参事官、参事官、組織犯罪対策統括官、警察学校長、宇都宮中央警察署長、宇都宮東警察署長、宇都宮南警察署長、小山警察署長、足利警察署長、栃木警察署長、那須塩原警察署長、佐野警察署長、鹿沼警察署長及び真岡警察署長の職にある職員 |

職務の級が6級である職員 | 警視の職にある職員 | |

職務の級が4級である職員 | 警部の職にある職員 | |

研究職給料表 | 職務の級が5級である職員 | 本庁の部長に相当する職にある職員 |

職務の級が4級である職員 | 本庁の課長に相当する職にある職員及び本庁の課長補佐に相当する職に4年以上在職する職員 | |

職務の級が3級である職員 | 本庁の係長に相当する職に2年以上在職する職員(再任用職員を除く。) | |

医療職給料表(1) | 職務の級が4級である職員 | 参事 |

職務の級が3級である職員 | 本庁の課長に相当する職にある職員及び本庁の課長補佐に相当する職に4年以上在職する職員 | |

職務の級が2級である職員 | 本庁の係長に相当する職に2年以上在職する職員 | |

医療職給料表(2) | 職務の級が6級である職員 | 本庁の課長に相当する職にある職員及び本庁の課長補佐に相当する職に4年以上在職する職員 |

備考

1 相当する職とは職員の任用に関する規則の運用について(平成28年3月31日付け人委第244号人事委員会委員長通知)第3条関係第2項に規定する職とする。

2 給料表を異にして移動した職員については、異動後の給料表における職に相当する職と認められる異動前の給料表における職の在職期間を、異動後の在職期間に通算するものとする。

3 在職期間には、本県職員の在職期間に引き続く国又は他の地方公共団体における在職期間を通算すること。

4 この表により難い特別の事情がある職員の取扱いについては、その都度、人事委員会の承認を得るものとする。

6 規則第6条第1項第1号イの人事委員会が認める職員は、参事とし、同号ウの人事委員会が別に定める職員は次の各号に掲げる者とする。

(1) 警察本部の部長

(2) 警察学校長

(3) 総括参事官

(4) 参事官

(5) 組織犯罪対策統括官

(6) 宇都宮中央警察署長

(7) 宇都宮東警察署長

(8) 小山警察署長

(9) 足利警察署長

(10) 栃木警察署長

(11) 那須塩原警察署長

(12) 宇都宮南警察署長

(13) 佐野警察署長

(14) 鹿沼警察署長

(15) 真岡警察署長

6の2 規則第7条第2項第2号ア及びイの「育児休業の期間」は、次のいずれかに該当する期間とする。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第9条第1項に規定する育児休業期間をいう。以下この号において同じ。)の育児休業開始予定日から育児休業終了予定日(育児休業終了予定日の変更の申出をした場合にあっては変更後の育児休業終了予定日とし、育児休業期間が育児休業終了予定日前に終了した場合にあっては終了した日とする。)までの期間

6の3 規則第8条第1項第1号オ(規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の人事委員会の定める行政執行法人の職員は、行政執行法人のうち、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、当該行政執行法人の職員が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員(第7項の2の職員を除く。)とする。ただし、行政執行法人の業務と密接な関係を有する県の業務の必要上、各任命権者と当該行政執行法人との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合を除く。

7 規則第8条第1項第2号アの人事委員会の定める国又は他の地方公共団体の職員は、次の各号に掲げる場合に該当するものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国又は地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めていない国又は地方公共団体の職員であった場合を除く。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員が、その従事する業務の県への移管により条例の適用を受ける職員となった場合

(2) 他の地方公共団体の警察職員が、条例の適用を受ける警察職員となった場合

(3) 前号に掲げる場合以外の場合であって、国又は他の地方公共団体の業務と密接な関連を有する県の業務の必要上任命権者と当該国又は地方公共団体との相互了解のもとに行なわれる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった場合

(4) その他前各号に掲げる場合に準ずる場合であって、各任命権者が人事委員会と協議して定める場合

7の2 規則第8条第1項第2号ウ(規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の人事委員会の定める行政執行法人の職員は、行政執行法人のうち、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、当該行政執行法人の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員とする。ただし、行政執行法人の業務と密接な関係を有する県の業務の必要上、各任命権者と当該行政執行法人との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合を除く。

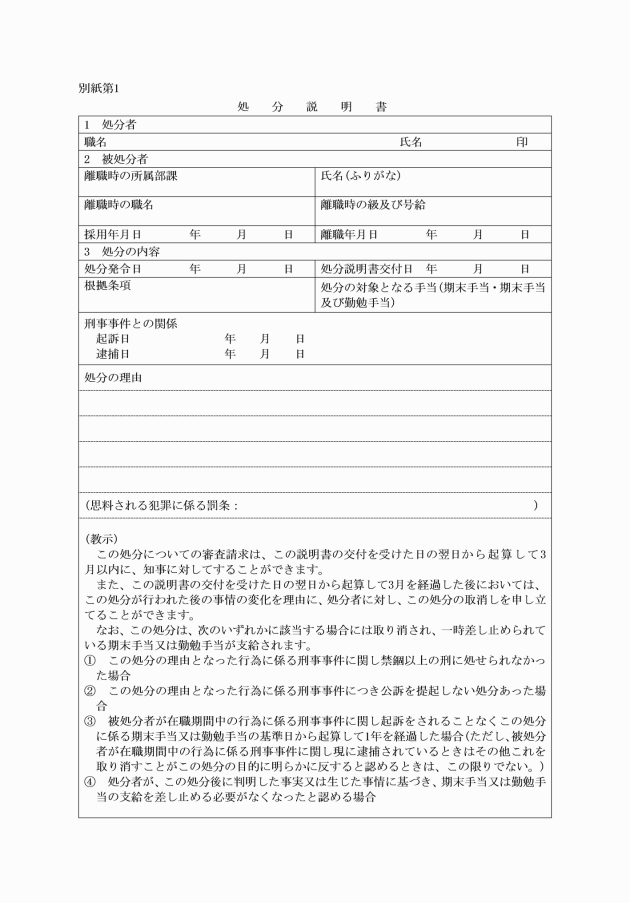

8 規則第8条の3第1項に規定する文書(次項において「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

9 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び職印

10 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

11の2 規則第14条第2項第2号の「育児休業の期間」は、次のいずれかに該当する期間とする。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第9条第1項に規定する育児休業期間をいう。以下この号において同じ。)の育児休業開始予定日から育児休業終了予定日(育児休業終了予定日の変更の申出をした場合にあっては変更後の育児休業終了予定日とし、育児休業期間が育児休業終了予定日前に終了した場合にあっては終了した日とする。)までの期間

12 規則第14条第2項第5号の「人事委員会が別に定める期間」とは、条例第14条の規定により給与が減額された期間が7時間45分未満の場合における当該減額された期間とする。

12の2 規則第14条第2項第6号の「勤務しなかった期間」とは、傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病)に起因する場合を除く。)を与えられた期間(傷病休暇が30日をこえる場合で、当該年度中に受けるべき年次休暇を有する者については、その年次休暇のうち必要な日数を傷病休暇の日数から控除することができる。ただし、傷病休暇の日数から控除した年次休暇の日数については、当該年度中に受けるべき年次休暇の日数から控除するものとする。)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条に基づいて就業を禁ぜられたことにより勤務しなかった期間のすべての期間を合算したものをいう。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)、介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間及び介護休業をすることにより勤務しなかった期間並びに規則第14条第2項第6号及び第7号に定める30日を計算する場合は、次による。

ア 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第1項に規定する週休日、同条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第5号において「週休日等」という。)を除く。

イ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分(再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員等であった期間にあっては、前号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の同条例第7条の2第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位にして取り扱うものとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における規則第14条第2項第5号に規定する期間を計算する場合は、日又は月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における負傷又は疾病により勤務しなかった期間、介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間及び介護休業をすることにより勤務しなかった期間並びに規則第14条第2項第6号及び第7号に定める30日を計算する場合は、次による。

ア 週休日等を除く。

イ 日又は月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。

(6) 再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員等であった期間のうち、第2号から前号までの規定により難い期間の計算については、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

14 任命権者は、規則第16条に規定する職員の成績率を定めるに当たっては、当該職員の勤務成績を判定するに足ると認められる事実を考慮して行なうものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に所属する条例第20条の4第1項の職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当基礎額に同条第2項第1号に規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

イ 特定幹部職員 各任命権者に所属する条例第20条の4第1項の職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当基礎額に同条第2項第1号に規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に100分の122.5を乗じて得た額の総額

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に所属する条例第20条の4第1項の職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

イ 特定幹部職員 各任命権者に所属する条例第20条の4第1項の職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当基礎額に100分の58.75を乗じて得た額の総額

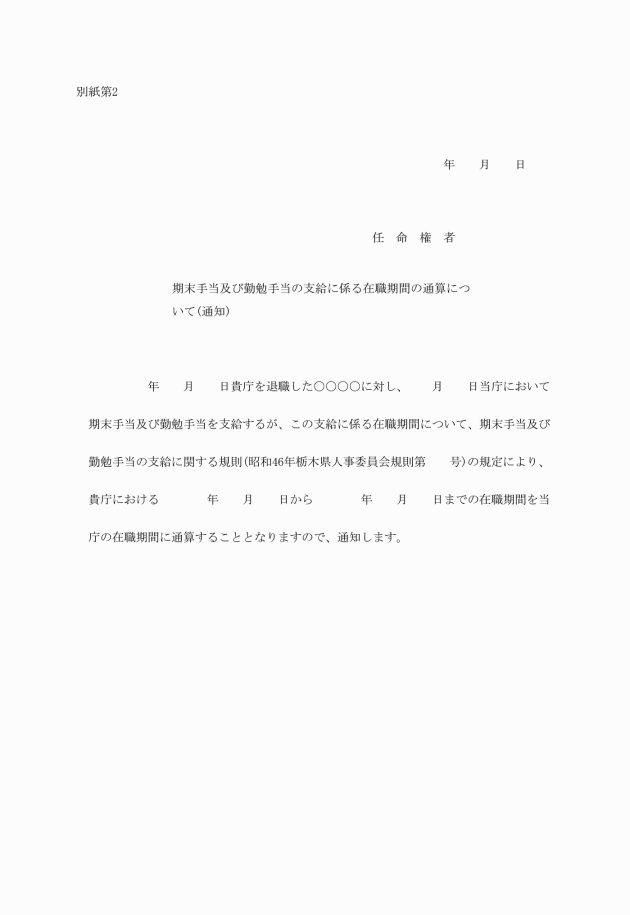

15 任命権者は、基準日前1日以内に採用された職員のうち、在職期間の通算が行なわれる職員の在職期間通算についての前任の機関に対し、別紙第2の様式により速やかに通知することとする。ただし、当該職員を採用する際、前任の機関との間に、期末手当及び勤勉手当の支給に係る在職期間の取り扱いについて、あらかじめ相互に了解がある場合は、この通知を省略してさしつかえない。

改正文(令和4年人委第94―3号)抄

令和4年10月1日から適用することとしたので通知します。

改正文(令和4年人委第132―1号)抄

改正の1については令和4年12月1日から、改正の2については令和5年4月1日から適用することとしたので通知します。