|

河川及び湖沼等の公共用水域の水質保全を図るため、公共用水域の水質監視と並行して「水質汚濁防止法」及び「栃木県公害防止条例」に基づく工場・事業場への立入検査を実施している。

また、「工場・事業場排水等自主管理要領」に基づき、工場・事業場に対し、排出水の水質測定及び結果の報告を求めるなどにより、排水処理施設等の適切な維持管理を図るよう指導している。

(1) 規制基準等

本県では、「水質汚濁防止法」に基づく一律基準に加えて、同法第3条第3項の規定に基づき、有害物質(六価クロム)及び生活環境項目(BOD、SS等)について条例でより厳しい上乗せ排水基準(*)を定めている。

また「栃木県公害防止条例」では、15種類の汚水に係る特定施設を定め、排水基準を設定している。

(*)

生活環境項目のうち、BOD等については、一日当たりの平均的な排出水量が30m3(畜房は15m3)以上の特定事業場において適用している。

(2) 水質関係特定事業場数

「水質汚濁防止法」に基づく特定事業場数は、8,337事業場であり、これを業種等の区分別にみると、畜産農業が最も多く、2,355事業場(28.2%)であり、次に旅館業1,726事業場(20.7%)、自動式車両洗浄施設957事業場(11.5%)となっている。(図2-2-9)

また、「栃木県公害防止条例」に基づく特定工場数は、368工場である。

図2-2-9 業種別特定事業場数(水質汚濁防止法)

(3) 立入検査・排水監視状況

14年度は、延べ737工場等(県分629工場等、宇都宮市分108工場等)について立入検査を実施した。

立入検査した工場等のうち、延べ553工場等について排出水の分析を実施した。このうち519件(93.9%)が排水基準に適合しており、排水基準不適合の34件(6.1%)について、改善警告等の行政指導等を行った。(表2-2-8、表2-2-9)

表2-2-8 排水基準適合状況

| 年度 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 立入事業場数(延べ) |

689 |

637 |

707 |

684 |

737 |

| 採水事業場数(延べ) |

482 |

500 |

556 |

503 |

553 |

| 検査結果 |

適合数 |

432 |

443 |

491 |

457 |

519 |

| 不適合数 |

50 |

57 |

65 |

46 |

34 |

| 排水基準適合率(%) |

89.6 |

88.6 |

88.3 |

90.9 |

93.9 |

表2-2-9 排水基準不適合及び地下浸透禁止違反

に対する行政処分等状況

| 年度 |

処分数

総数 |

排水基準不適合 |

地下浸透禁止 |

| 改善警告等 |

改善命令等 |

告発 |

勧告 |

改善命令 |

告発 |

| 改善命令 |

排出水の排水の一時停止 |

| 10 |

50 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 11 |

57 |

57 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 12 |

65 |

64 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 13 |

46 |

45 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 14 |

34 |

32 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

(4) 業種別排出水の監視状況

ア 電気めっきを行う工場

電気めっき工場は、有害物質であるシアンや六価クロムなどを使用し、過去において魚類へい死や有害物質の地下浸透の事故が生じていることから、毎年重点的に監視指導を行っている。

14年度の排水基準適合率は、94.1%であった。(表2-2-10)

今後も、排水処理施設の更新、工場内の安全対策等一層の改善を指導していく。

表2-2-10 電気めっき工場における排水基準適合状況

| 年度 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 採水事業場数(延べ) |

81 |

70 |

103 |

62 |

51 |

| 検査結果 |

適合数 |

78 |

59 |

93 |

56 |

48 |

| 不適合数 |

3 |

11 |

10 |

6 |

3 |

| 排水基準適合率(%) |

96.3 |

84.3 |

90.3 |

90.3 |

94.1 |

イ 表面処理作業を行う工場

表面処理工場は、酸やアルカリを使用するほか、一部の工場においては有害物質も使用することから、めっき工場に準じ監視指導を行っている。

14年度の排水基準適合率は、95.0%であった。(表2-2-11)

今後も、めっき工場に準じ、排水処理施設の更新、工場内の安全対策等一層の改善を指導していく。

表2-2-11 表面処理工場における排水基準適合状況

| 年度 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 採水事業場数(延べ) |

113 |

126 |

132 |

103 |

80 |

| 検査結果 |

適合数 |

104 |

112 |

116 |

94 |

76 |

| 不適合数 |

9 |

14 |

16 |

9 |

4 |

| 排水基準適合率(%) |

92.0 |

88.9 |

87.9 |

91.3 |

95.0 |

ウ 染色繊維工場

両毛地区には県内の染色繊維工場のうち80%以上が立地し、重要な地場産業を形成していることから、特定の河川に排水が集中している。また、この業種はBOD、SS等の有機性汚濁のほか、色や温排水等の問題がある。

14年度の排水基準適合率は、83.3%であった。(表2-2-12)

今後も、新しい処理技術の情報収集・研究等を進め、排水処理施設の更新を指導し、水の再利用等により排出水量を削減するとともに、色や温排水等の問題について改善を指導していく。

表2-2-12 染色繊維工場における排水基準適合状況

| 年度 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 採水事業場数(延べ) |

4 |

22 |

7 |

8 |

6 |

| 検査結果 |

適合数 |

2 |

16 |

7 |

7 |

5 |

| 不適合数 |

2 |

6 |

0 |

1 |

1 |

| 排水基準適合率(%) |

50.0 |

72.7 |

100.0 |

87.5 |

83.3 |

エ 食料品工場

食料品工場からの排出水は、有機性汚濁物質や塩分の負荷が高く、また水量・水質の変動も大きい等の問題がある。

14年度の排水基準適合率は、83.3%であった。(表2-2-13)

今後も排水処理施設の維持管理について指導していく。

表2-2-13 食料品工場における排水基準適合状況

| 年度 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 採水事業場数(延べ) |

50 |

48 |

48 |

40 |

30 |

| 検査結果 |

適合数 |

43 |

41 |

37 |

34 |

25 |

| 不適合数 |

7 |

7 |

11 |

6 |

5 |

| 排水基準適合率(%) |

86.0 |

85.4 |

77.1 |

85.0 |

83.3 |

(5) ゴルフ場農薬による水質汚濁防止

ゴルフ場における農薬の使用については、従来から安全基準に沿った適正使用と危害防止に十分配慮した病害虫防除や除草を行うよう指導しており、県は、農薬の安全かつ適正な管理及び使用の一層の確保を図るため、「栃木県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」に基づき、事業者が農薬を使用するにあたり、環境等への影響について十分配慮するとともに、排出水の水質を自主管理するよう指導している。

また、国において、地方公共団体が水質保全の面からゴルフ場を指導する際の参考となるよう「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」により、把握すべき農薬として45種類の農薬を定め、その濃度指針値を規定している。

県ではこの指針に基づき、昭和63年度から県独自の排出水等の水質調査を実施している。

14年度は、10か所のゴルフ場において調査を実施したところ、指針値を超過したゴルフ場はなかった。

(1) 足尾銅山対策

ア 公害防止協定

古河鉱業㈱(元年に古河機械金属㈱に社名変更)と群馬県太田市毛里田地区住民との「渡良瀬川沿岸における鉱毒による農作物被害に係る損害賠償調停事件」は、公害等調整委員会により、昭和49年5月に調停が成立した。

これを受け、栃木県は、渡良瀬川の水質と流域住民の生活環境を保全し公害の未然防止を図るため、群馬県及び古河鉱業㈱と三者による「公害防止協定」を昭和51年7月に締結し、山元調査(現地調査)等により、適正な坑廃水処理等について監視している。

① 坑廃水処理対策

古河機械金属㈱は、旧鉱山坑内からの坑廃水及び堆積場(選鉱の過程で出た石くず等の鉱業廃棄物の施設)からの雨水処理について、中才浄水場まで配管で圧送し、含有物(重金属等)の沈殿、pH調整等の処理後、渡良瀬川に放流している。沈殿物は、簀の子橋堆積場に圧送され堆積されている。

② 使用済堆積場の緑化事業

古河機械金属㈱は、既に使用が完了した13堆積場について、土砂流出等による公害の未然防止を図るため緑化事業を実施することとなっており、ほとんどの堆積場で緑化事業が完了したが、有越沢堆積場の一部については十分な効果が上がっていない。このため、県では20年3月まで引き続き緑化事業を監視することとしている。

③ 坑廃水等の水質に関する協定値等

坑廃水等の水質については、pH、銅、ひ素、亜鉛、鉛、カドミウムについて、水質汚濁防止法に基づく規制基準の7/10(鉛及びひ素については水質汚濁防止法の規制基準に同じ。)の値を協定値としている。鉛及びひ素の協定値については、9年2月に水質汚濁防止法の規制基準が引き下げられたことによる暫定基準であり、19年3月までにその取り扱いについて三者で協議することとしている。

県では、協定に基づき、毎月1回4か所の排水口で水質測定を実施しており、古河機械金属㈱でも毎日(亜鉛、鉛、カドミウムは週1回)実施している。なお、測定結果については特に問題はなかった。

イ 渡良瀬川上流域水質監視

渡良瀬川上流域における公害の未然防止を図るため、県では次の地点において水質の監視を実施している。なお、測定結果に問題はなかった。

① 足尾発電所渡良瀬川導水路トンネル入口及び出口

pH、銅及びひ素について毎週1回測定した。

② 沢入発電所渡良瀬川取水堰

pH、銅、ひ素、亜鉛、鉛、カドミウムについて、4月及び10~3月は毎月2回、かんがい期(5月11日~9月30日)は毎日測定した。

図2-2-10 渡良瀬川のかんがい期平均値経年変化(銅)

図2-2-11 渡良瀬川上流平面図(鉱山地域)

(2) 坑廃水処理補助金

休廃止鉱山の坑道等の使用済施設から流出する坑廃水を処理するための鉱害防止事業が足尾鉱山(足尾町)及び小百鉱山(今市市)の2鉱山において実施されている。

事業者は、足尾鉱山については古河機械金属㈱、小百鉱山については(財)資源環境センターである。

なお、小百鉱山については、10年度に同和鉱業㈱から(財)資源環境センターへ業務が移管された。

坑廃水処理経費のうち自己汚染分を除く自然汚染分及び他者汚染分については、原因者不存在分として「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱」に基づき、昭和56年度以降、上記2事業者に対して国と県が補助金を交付している。

(1) 下水道等の整備

公共用水域の水質保全と県民の快適な生活環境を確保するため、県では下水道整備のマスタープランである「全県域下水道化構想」を策定し、行政区域全体について下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント、合併処理浄化槽の経済的かつ効率的な整備を推進している。これら下水道等の普及率(広義の下水道普及率)は、14年度末現在で63.2%である。

ア 公共下水道の整備

14年度末現在の本県の公共下水道の普及率は、50.7%であり、徐々に向上はしているが、全国平均63.5%(13年度末)に比べるとまだ遅れている。(図2-2-12)

公共下水道の整備については、昭和32年に宇都宮市が事業に着手したのを皮切りに、年々、事業に着手する市町村が増加し、14年度末現在、12市33町1村で事業を実施しており、1町で事業を検討中である。また、14年度に烏山町で供用を開始し、下水道を使用している市町村は、12市28町1村である。(図2-2-13)

図2-2-12 公共下水道を実施している市町村別下水道普及状況

>>拡大図<<

図2-2-13 公共下水道事業実施市町村位置図(14年度末)

イ 流域下水道の整備

流域下水道は、昭和51年度の鬼怒川上流流域下水道(上流処理区)の事業着手に引き続き、巴波川流域下水道、北那須流域下水道が順次事業に着手し、昭和56年度には鬼怒川上流流域 下水道(中央処理区)、昭和62年度には渡良瀬川下流流域下水道(大岩藤処理区)、3年度 には小山市(間々田地区)、野木町を対象とした渡良瀬川下流流域下水道(思川処理区)、 5年度には佐野市、田沼町、葛生町を対象とした渡良瀬川上流流域下水道(秋山川処理区) の事業に着手しており、すべての処理区で供用を開始した。(表2-2-14)

>>拡大図<<

(2) 農業集落排水事業の推進

ア 農業集落排水事業の目的

本事業は、農村地域の水質保全と農村生活環境の改善、資源等のリサイクルを図るため、農業集落排水施設の整備や処理水の農業用水への再利用、汚泥の肥料化等を促進することを目的としている。

真岡市をはじめ佐野市、益子町、二宮町、芳賀町においては、汚泥と石灰を混合する肥料化装置(図2-2-14)やコンポスト施設により農地還元を行っている。

図2-2-14 汚泥と石灰を混合する肥料化装置の事例

(設置地区 真岡市:東郷地区、東大島地区

益子町:長堤地区、小宅地区)

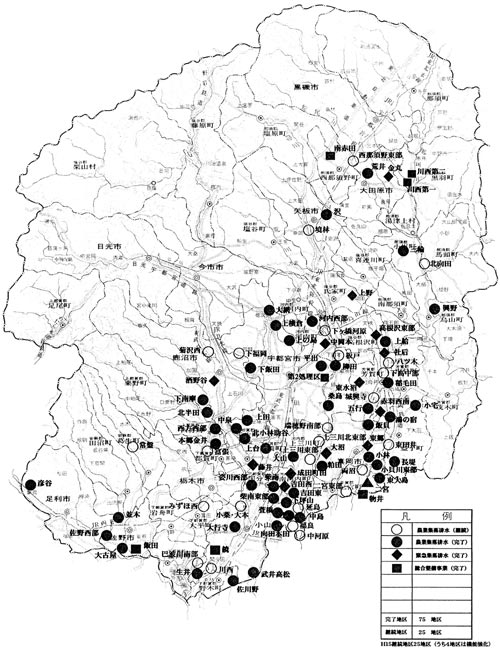

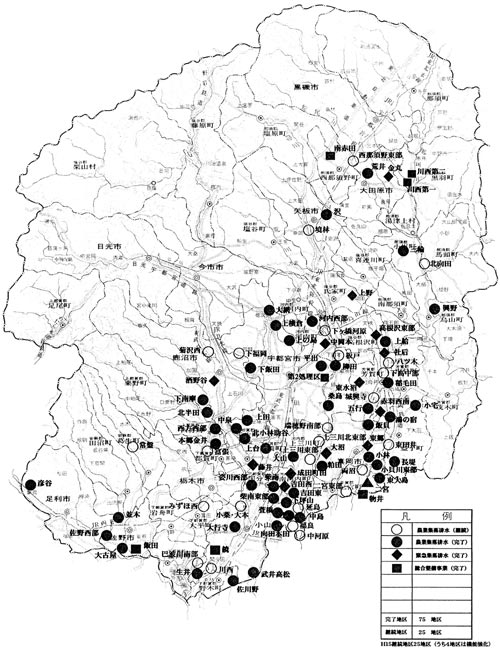

イ 14年度までに着手した農業集落排水事業

農業振興地域内の集落を対象とした汚水処理施設整備は、農業集落排水事業と各種の総合整備事業の中で、昭和59年度より真岡市、佐野市で着手し、14年度までに県南東部を主に32市町93地区で実施している。

1地区の工期は、5~6年であり、短期間で供用を開始して、早期の効果発現を図っている。( 図2-2-15)

14年度までの農業集落排水事業実施状況

着手市町村 : 8 市24町

着手地区数 : 93 地区

完了地区数 : 75 地区

完了地区人口 : 68,437 人

県全体の普及率 : 3.4 %

図2-2-15 農業集落排水事業実施状況図 (14年度末)

(3) 浄化槽整備事業

ア 浄化槽設置整備事業(旧名称:合併処理浄化槽設置整備事業)の目的

本事業は、下水道や農業集落排水事業のように終末処理施設を設置し、し尿及び生活雑排水を処理することが必ずしも合理的・経済的でない地域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としている。

県内全市町村において浄化槽設置整備事業が実施されているが、下水道等との役割分担を明確にした生活排水処理基本計画をもとに、本事業を推進している。

また、浄化槽の機能を充分発揮させるため、浄化槽の維持管理について浄化槽設置者(管理者)に対する指導・啓発の徹底を図っている。

イ 浄化槽設置整備事業の内容

市町村が、浄化槽設置整備事業実施要綱に基づいて浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を補助した場合、国及び県が市町村に助成している。

・実施市町村 49市町村

・補 助 額 (県費)補助基準額×1/3 〔財政力指数により調整〕

(国費)補助基準額×1/3

ウ 浄化槽設置整備事業の現状

昭和62年度に国庫補助制度が発足した当初は、事業実施市町村は1市であったが、昭和63年度の県費補助制度実施と相まって、補助設置基数ともに飛躍的な伸びをみせている。(表2-2-15)

エ 浄化槽市町村整備推進事業(旧名称:特定地域生活排水処理事業)

6年度に国が創設した事業で、市町村自らが設置主体となって浄化槽の面的整備を図るもので、国の補助制度がある。

本県においては、13年度に県内で初めて黒羽町が導入したが、今後、本事業の積極的な活用について、他の市町村へ働きかけていく必要がある。

オ 県単浄化槽市町村整備推進支援事業

15年度に創設した事業で、国庫補助浄化槽市町村整備推進事業を導入した市町村において、本事業が円滑に進むよう県が補助を行う事業。

本事業地内で浄化槽の設置箇所の地形等により放流水の排水先を確保するために、市町村単独事業で排水管敷設事業を実施した場合の事業費の1/2の額を補助する。

表2-2-15 県費補助合併処理浄化槽設置整備事業の実績

(単位:千円)

| 年度 |

実施市町村数 |

設置基数 |

補助金額 |

年度 |

年度実施市町村数 |

設置基数 |

補助金額 |

|

平元 |

23 |

656 |

73,098 |

8 |

49 |

2,169 |

368,556 |

| 2 |

34 |

929 |

108,254 |

9 |

48 |

2,182 |

386,663 |

| 3 |

38 |

1,051 |

126,200 |

10 |

49 |

2,499 |

322,229 |

| 4 |

41 |

1,275 |

158,882 |

11 |

49 |

2,650 |

333,276 |

| 5 |

45 |

1,528 |

243,509 |

12 |

49 |

3,038 |

356,503 |

| 6 |

46 |

1,808 |

309,443 |

13 |

49 |

3,244 |

368,168 |

| 7 |

47 |

2,040 |

355,315 |

14 |

49 |

3,580 |

407,139 |

汚濁の著しい河川や湖沼において、水質の保全や改善を図るために汚泥のしゅんせつ及び浄化施設の設置等を実施している。また、5年度から、国土交通省(旧建設省)より水質の汚濁が著しく生活環境の悪化が顕著な河川等において、市町村と河川管理者、下水道管理者及び関係機関が一体となって西暦2000年までに良好な水環境を取り戻すため、「水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンス21)」を策定し、実施していくことが提唱された。水質汚濁が進んだ河川では、水環境改善緊急行動計画が策定され、巴波川(栃木市)、蓮台寺川(足利市)の浄化対策事業が11年度に完了している。さらに矢場川(足利市)の浄化対策事業が12年度から着手され、引き続き効果的に事業が進んでいる。

また、14年度から第二期水環境改善計画(清流ルネッサンスⅡ)の策定に着手しており、更なる水質改善に向けての取組が始まっている。

「水質汚濁防止法」に基づき、「窒素、りんに係る排水基準」の適用対象湖沼として指定された主要湖沼の水質保全を図るため、昭和61年5月に「栃木県湖沼水質管理計画」を策定した。計画期間満了後の4年4月には「栃木県湖沼水質保全基本指針」を策定し、奥日光地域の湖沼については、この指針に基づく「中禅寺湖・湯の湖水質保全計画」により4年度から8年度まで水質保全対策を実施した。

また、7年度に県及び日光市で「奥日光清流清湖保全協議会」を設立し、10年度からは「奥日光清流清湖保全計画」に基づき水質保全対策を進めてきたが、14年度までの計画期間を3年間延長し、今後の計画のあり方について検討を行うこととした。

15年度は、前年度に引き続き、湖上学習会、機関誌「奥日光清流清湖だより」の発行、湯の湖に繁茂しているコカナダモの生態調査や試験除去などの事業を行うこととしている。

地域の全体的な地下水質の状況を把握するため、毎年度「地下水の水質測定計画」に基づく概況調査を実施しており、その結果、環境基準値を超過した場合には、「栃木県地下水汚染対策要領」に基づき、井戸所有者への飲用指導とともに、汚染発生源調査及び汚染井戸周辺地区調査を行い、地下水浄化対策を含む発生源への指導、汚染範囲の確定と周辺住民への周知等を行っている。

地下水汚染が確認された地区については、継続して発生源への指導を行うとともに、汚染拡大を監視するため定期モニタリング調査を行っている。

異常水質の早期対応を図るため、「栃木県異常水質対策要領」に基づき、通報連絡体制を整備し、環境保全に必要な連絡調整及び各種対策調査を実施している。

14年度の異常水質発生件数は62件で、このうち特定事業場に起因するものは8件であった。最近の傾向としては、油類流出による異常水質が多い状況である。(表2-2-16)

異常水質発生件数は13年度(55件)より増加しているが、今後とも事業場等における安全管理の徹底や地域住民の水質保全に対する意識の高揚を図る。

表2-2-16 異常水質発生状況(14年度)

| 状況 |

発生件数 |

発生源 |

| 特定事業場 |

その他 |

| 油類流出 |

40 |

7 |

33 |

| 魚類浮上 |

14 |

0 |

14 |

| 河川汚濁 |

7 |

1 |

6 |

| その他 |

1 |

0 |

1 |

| 計 |

62 |

8 |

54 |

(1) 関東地方知事会環境対策推進本部水環境部会

関東近県10都県の環境部局で構成し、水環境対策に共同して取り組むことを目的としている。14年度は、情報交換、研修会の開催、啓発用資材の作成を行った。

(2) 関東地方水質汚濁対策連絡協議会

国土交通省、関東地方8都県4政令市の環境、河川、下水道部局及び水資源開発公団で構成し、毎年、当面する水質保全に係る問題や異常水質発生時の各機関の対応等について協議している。

14年度は、足利市の渡良瀬川河川敷において「採水分析訓練及び油流出防止対策訓練等」を実施した。

(3) 全国湖沼環境保全対策推進協議会

湖沼の水質保全については、河川とは異なり閉鎖性で水が滞留するという性質から対策が難しい部分があり、協議会を通じて各都道府県と情報交換をし、協調を図りながら対策の推進を図っている。

(4) 清流ルネッサンス21渡良瀬川上流部支川地域協議会

国土交通省、栃木県、足利市及び地域住民代表者で構成し、水質汚濁の著しい矢場川、蓮台寺川及び袋川の水質改善を図るため、各種施策の検討及び推進を図ってきた。

14年度に設立した清流ルネッサンスⅡ渡良瀬川上流部支川地域協議会において、15年度も引き続き施策の検討及び推進を図る。

(5) 那珂川水系水環境保全協議会

那珂川水系の水質保全を推進するため、県及び流域内の16市町村を構成員とする協議会を設立し、啓発活動や水質調査等を実施している。

(6) 霞ヶ浦関連水域の水質保全

茨城県の霞ヶ浦の流域は、茨城県、千葉県及び栃木県(益子町の一部3k㎡)にまたがっている。

霞ヶ浦の水質保全を図るため、湖沼水質保全特別措置法に基づき、3県が昭和61年度、3年度そして8年度に「霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」を策定し、各種の水質浄化対策を実施してきた。

しかし、水質目標の達成には至らなかったため、引き続き霞ヶ浦の水質浄化対策を推進することとし、13年度に「第4期湖沼水質保全計画」を策定し、この計画に基づき17年度を目途に各種水質保全対策事業に取り組むこととしている。

なお、14年度には「湖沼水質保全特別措置法」の一部改正を受けて「湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例」を制定した。

|