7 廃棄物処理対策の推進

1 廃棄物の処理状況

1 一般廃棄物

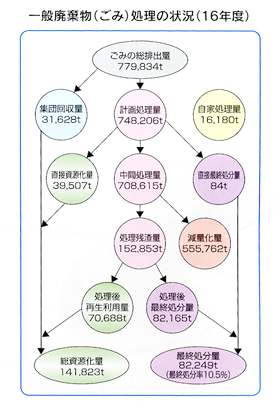

16年度の県内の一般廃棄物(ごみ)の総排出量は約78万tであり、そのほとんどが市町村などの処理施設で処理されています。

16年度のごみ処理に要した年間の経費は約263億円で、そのうち、建設・改良費が51億円、処理・維持管理費が約212億円となっています。

また、し尿(浄化槽汚泥を含む。)の排出量は約44万3千キロリットルで、そのほとんどが市町村などでの処理施設で処理されています。

2 産業廃棄物

16年度に県内の工場、事業場等から排出された産業廃棄物(推計約379万t)のうち、中間処理施設などによって約9割を超える量が減量化や資源化され、残った約11万tについて埋め立てなどの最終処分が行われました。

産業廃棄物の最終処分量は、再生利用や減量化が進んでいることから、ほとんどの種類で10%未満となっていますが、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは26.3%、廃プラスチック類は22.5%と比較的高くなっています。

また、県内における産業廃棄物処理施設の設置数は、中間処理418施設、最終処分場44施設(うち残余容量があるのは19施設)となっています。

2 廃棄物処理対策

1 一般廃棄物処理対策

一般廃棄物の質の多様化と量の増大に対応するためには、ごみの減量化・再生利用を促進するとともに、処理施設の整備促進と維持管理の充実が重要です。

(1)栃木県廃棄物処理計画の改定

本県では、14年3月に「栃木県廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物の減量その他の適正処理に関する施策を展開してきましたが、廃棄物処理の状況や廃棄物関連法令の動向などを踏まえ、18年3月に本計画を改訂しました。

(2)ごみ処理の適正化の推進

ごみ処理の適正化を推進するために、ごみ処理施設及び最終処分場の整備や適正管理について市町村等を指導するとともに、「栃木県廃棄物処理計画(改訂版)」において広域行政圏を基礎とした10の地域ブロックを設定し、ごみ処理の広域化を進めています。

(3)散乱ごみ対策

道路や観光地におけるごみ等の散乱は、地域の環境を損なうばかりでなく、収集・運搬の面でも大きな課題となっています。

17年度は、全市町村及び関係諸団体の協力を得て、県内全域での散乱ごみの一斉収集・啓発活動を実施したほか、小・中・高校生を対象としたポスター・標語の募集を行いました。

ごみの散乱防止と再資源化を求めるための

ごみの散乱防止と再資源化を求めるためのポスター・標語コンテスト(主催:栃木県)

★小学校低学年の部最優秀賞★

松本 彩女 さん

(那須塩原市立共英小学校2年)

2 産業廃棄物処理対策

産業廃棄物は、排出事業者が適正に処理する責任を負っていますが、無許可業者による不適正な処理の事例も見受けられ、適正処理の推進について監視指導の強化を図る必要があります。

(1)産業廃棄物適正処理対策

廃棄物の排出事業者や処理業者に対する研修会の開催や事業場などへの立入検査により、再生利用の促進、適正処理の指導・監視を行っています。

16年度は1,393件の立入検査を実施し、不適正処理等に対しては、許可の取消しや操業停止を含め、厳正に対処しています。

(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適切な保管を事業者に対し周知するとともに、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき届出のあった保管等の状況を管理し、 一般の閲覧に供しています。

3 不法投棄対策の強化

不法投棄や不適正な処理を防止するため、市町村と連携しながら監視体制の強化に努めています。

また、不法投棄が多発する夜間・休日の監視パトロールや、ヘリコプターを利用したスカイパトロールを実施しているほか、15年度からGPSを利用した廃棄物処理検証システムを導入するなど、不法投棄の未然防止に努めています。

さらに、関係団体等と「不法投棄等の情報提供に関する協定書」を締結して、不法投棄の早期発見・早期対応を図っています。

不法投棄パトロール出発式