|

私たちは、これまで、自然から多くの資源を採取し、それを利用し、不用となった様々なものを自然の中へ排出することにより、環境に負荷を与えつつ、社会経済活動を行ってきた。

しかし、今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会がもたらす環境への負荷の増大は、自然の持つ再生能力や浄化能力を超えるまでになって

きており、都市・生活型の公害や地球環境問題の発生を招いている。

このため、生産、流通、消費、廃棄等の社会経済活動の全段階を通じて、汚染物質や廃棄物の発生を抑制し、資源の循環的な利用を進めるとともに、廃棄物の適正処理を図ることなどにより、自然の物質循環に与える影響を極力抑えた「環境への負荷の少ない循環型の社会づくり」を目標とする。

第1節 大気環境の保全

概況

|

○県内全体の大気環境の状況は、概ね良好である。

○環境基準が定められている10物質について、光化学オキシダント以外の物質については、すべての測定局で環境基準を達成した。

○光化学オキシダントは全国的にも環境基準の達成率は低い状況にあり、本県ではすべての測定局で環境基準を達成していない。

○光化学スモッグについては、注意報発令日数は8日で、県中央部で、1人がのどが痛かった、息苦しかったとの症状を訴える健康被害があった。 |

(1) 環境基準等

大気の汚染に係る環境基準は、「環境基本法」により、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの9物質について定められている。(表2−1−1)

また、12年1月に施行された「ダイオキシン類対策特別措置法」により、ダイオキシン類について環境基準が定められている。

このほか、炭化水素については、光化学オキシダントの環境基準を達成するため、濃度指針が定められている。また、有害大気汚染物質のうち、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン及び1,3-ブタジエンの7物質について、健康リスクの低減を図るための指針値が定められている。(表2−1−2)

表2−1−1 大気汚染に係る環境基準

| 物質 |

環境上の条件 |

備考 |

| 二酸化硫黄 |

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値

が0.10ppm以下であること |

環境基準 |

| 二酸化窒素 |

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内

又はそれ以下であること |

| 一酸化炭素 |

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の

8時間平均値が20ppm以下であること |

| 光化学オキシダント |

1時間値が0.06ppm以下であること |

| 浮遊粒子状物質 |

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |

| ベンゼン |

1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |

| トリクロロエチレン |

1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |

| テトラクロロエチレン |

1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |

|

ジクロロメタン |

1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |

表2−1−2 大気汚染に係る指針値等

| 物質 |

環境上の条件 |

備考 |

| 炭化水素 |

午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCまでの範囲内又はそれ以下であるこ

と。 |

濃度指針

|

| アクリロニトリル |

1年平均値が2μg/m3以下であること。 |

指針値 |

| 塩化ビニルモノマー |

1年平均値が10μg/m3以下であること。 |

| 水銀 |

1年平均値が0.04μgHg/m3以下であること。 |

| ニッケル化合物 |

1年平均値が0.025μgNi/m3以下であること。 |

| クロロホルム |

1年平均値が18μg/m3以下であること。 |

| 1,2-ジクロロエタン |

1年平均値が1.6μg/m3以下であること。 |

| 1,3-ブタジエン |

1年平均値が2.5μg/m3以下であること。 |

(注)ダイオキシン類に係る環境基準については、59頁表2−1−37に示す。

(2) 大気汚染常時監視体制

本県では、「大気汚染防止法」に基づき、36か所の測定局において、大気汚染の状況を監視している。私たちの身のまわりの大気環境を測定する「一般環境測定局」が25局、自動車の排出ガスの影響を測定する「自動車排出ガス測定局」が11局整備されており、測定は、県が28局(一般環境19局、自動車排出ガス9局)、宇都宮市が8局(一般環境6局、自動車排出ガス2局)で行っている。(図2−1−1、表2−1−3)

これらの測定局で、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、炭化水素などを測定し、その測定データは大気環境情報システムにより県保健環境センター内の大気汚染監視室で集中監視しており、大気汚染状況をリアルタイムで把握し、光化学スモッグ注意報の発令等、緊急時の対策を迅速に行っている。

また、県では、電話応答装置による光化学スモッグ情報の提供や県のホームページ「とちぎの青空」で常時情報提供を行っている。

図2−1−1 大気汚染常時監視網

(19年3月30日現在)

表2−1−3 大気汚染監視体制 (19年3月30日現在)

測定項目/市町(測定局)

|

二

酸

化

硫黄

|

窒素酸化物

|

一

酸

化

炭

素

|

オ

キ

シ

ダ

ン

ト

|

浮

遊

粒

子

状

物

質

|

炭

化

水

素

|

風

向

・

風

速

|

温

度

・

湿

度

|

大

気

安

定

度

|

測定項目/市町(測定局)

|

二

酸

化

硫黄

|

窒素酸化物

|

一

酸

化

炭

素

|

オ

キ

シ

ダ

ン

ト

|

浮

遊

粒

子

状

物質

|

炭

化

水

素

|

風

向

・

風

速

|

温

度

・

湿

度

|

大

気

安

定

度

|

| 栃木県設置の一般環境測定局 |

栃木県設置の自動車排出ガス測定局 |

| 足利市 |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

足利市 |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

|

|

| 栃木市 |

|

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

栃木市 |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

|

|

| 佐野市(佐野) |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

佐野市(佐野) |

|

○ |

|

|

○ |

|

|

|

|

| 佐野市(葛生) |

|

○ |

|

|

○ |

|

○ |

|

|

鹿沼市 |

|

○ |

|

|

○ |

|

|

|

|

| 鹿沼市 |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

日光市(今市) |

|

○ |

|

|

○ |

|

|

|

|

| 日光市(日光) |

|

|

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

小山市 |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

|

|

| 日光市(今市) |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

真岡市 |

|

○ |

|

|

○ |

|

|

|

|

| 日光市(藤原) |

○ |

|

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

矢板市 |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

|

|

| 小山市 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

上三川町 |

|

○ |

|

|

○ |

|

|

|

|

| 真岡市 |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

小計 |

0 |

9 |

4 |

0 |

9 |

4 |

0 |

0 |

0 |

| 大田原市 |

|

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

宇都宮市設置の一般環境測定局 |

| 矢板市 |

|

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

中央 |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

| 那須塩原市 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

泉ヶ丘小学校 |

|

|

|

|

○ |

|

○ |

|

|

| 那須烏山市 |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

雀 宮 中 学 校 |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

| 上三川町 |

|

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

瑞穂野北小学校 |

|

|

|

|

○ |

|

○ |

|

|

| 河内町 |

|

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

○ |

○ |

細 谷 小 学 校 |

|

|

|

|

○ |

|

○ |

|

|

| 益子町 |

|

|

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

清原 |

|

○ |

|

|

○ |

|

○ |

|

|

| 野木町 |

|

○ |

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

小計 |

2 |

3 |

0 |

2 |

6 |

1 |

6 |

2 |

0 |

| 那珂川町 |

|

|

|

○ |

○ |

|

○ |

|

|

宇都宮市設置の自動車排出ガス測定局 |

|

小計 |

9 |

15 |

2 |

18 |

19 |

4 |

19 |

9 |

1 |

大通り |

○ |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

|

|

|

平出 |

○ |

○ |

○ |

|

○ |

○ |

|

|

|

| 小計 |

2 |

2 |

2 |

0 |

2 |

2 |

0 |

0 |

0 |

| 合計 |

13 |

29 |

8 |

20 |

36 |

11 |

25 |

11 |

1 |

(注)河内町測定局は市町村合併により、19年3月31日に宇都宮市に移管した。

(3) 大気汚染の現状

二酸化硫黄、二酸化窒素及び一酸化炭素は、すべての測定局で環境基準を達成した。浮遊粒子状物質は、長期的評価ではすべての測定局で環境基準を達成したものの、短期的評価による達成率は67%であった。

また、光化学オキシダントについては、すべての測定局で環境基準を達成していない。(表2−1−4)

表2−1−4 大気汚染に係る環境基準達成状況

|

測定項目 |

評価

方法 |

区分 |

18年度 |

17年度 |

|

一般局 |

自排局 |

一般局 |

自排局 |

二酸化硫黄

(SO2)

|

長期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

11/11 |

2/2 |

12/12 |

− |

|

達成率 (%) |

100 |

100 |

100 |

− |

|

短期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

11/11 |

2/2 |

12/12 |

− |

|

達成率 (%) |

100 |

100 |

100 |

− |

二酸化窒素

(NO2) |

長期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

18/18 |

11/11 |

19/19 |

10/10 |

|

達成率 (%) |

100 |

100 |

100 |

100 |

一酸化炭素

(CO)

|

長期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

2/2 |

6/6 |

3/3 |

6/6 |

|

達成率 (%) |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

短期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

2/2 |

6/6 |

3/3 |

6/6 |

|

達成率 (%) |

100 |

100 |

100 |

100 |

光化学オキシダント

(OX) |

短期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

0/20 |

− |

0/20 |

− |

|

達成率 (%) |

0 |

− |

0 |

− |

浮遊粒子状物質

(SPM)

|

長期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

25/25 |

11/11 |

25/25 |

10/10 |

|

達成率 (%) |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

短期的評価 |

達成局数/有効測定局数 |

19/25 |

5/11 |

18/25 |

5/10 |

|

達成率 (%) |

76.0 |

45.5 |

72.0 |

50.0 |

(注)1 長期的評価とは、年間にわたる測定結果を長期的に観察した上で評価する方法をいう。

2 短期的評価とは、連続して、又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価する

方法をいう。

3 有効測定局とは、測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。

4 一般局とは一般環境測定局、自排局とは自動車排出ガス測定局をいう。

ア 二酸化硫黄(SO2)

(ア) 一般環境測定局

二酸化硫黄は、11測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の年平均値が0.001ppmであり、長期的に減少傾向にある。(図2−1−2)

環境基準は、すべての測定局で達成している。

これまでの燃料の低硫黄化、工場指導等により、工場・事業場からの汚染物質の排出量は着実に削減が図られているものと考えられる。

図2−1−2 二酸化硫黄濃度の推移(一般局:年平均値・2%除外値)

環境基準:日平均値0.04ppm以下

(イ) 自動車排出ガス測定局

二酸化硫黄は、18年度から2測定局で測定を開始した。その結果は2測定局の年平均値が0.002ppmであった。

環境基準は、すべての測定局で達成している。

イ 二酸化窒素(NO2)

(ア) 一般環境測定局

二酸化窒素は、18測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の年平均値が0.014ppmであり、ほぼ横ばいの傾向にある。(図2−1−3)

環境基準は、すべての測定局で達成している。

図2−1−3 二酸化窒素濃度の推移(一般局:年平均値・98%値)

環境基準:日平均値0.04ppmから0.06ppmまでの範囲内またはそれ以下

(イ) 自動車排出ガス測定局

二酸化窒素は、11測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の年平均値が0.023ppmで、近年減少傾向にある。(図2−1−4)

環境基準は、すべての測定局で達成している。

図2−1−4 二酸化窒素濃度の推移(自排局:年平均値・98%値)

環境基準:日平均値0.04ppmから0.06ppmまでの範囲内またはそれ以下

ウ 一酸化炭素(CO)

(ア) 一般環境測定局

一酸化炭素は、2測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の年平均値が0.4ppmであり、長期的に減少傾向にある。(図2−1−5)

環境基準は、すべての測定局で達成している。

(イ) 自動車排出ガス測定局

一酸化炭素は、6測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の年平均値が

0.6ppmであり、自動車排出ガス規制の強化に伴い、長期的には減少傾向にある。(図2−1−5)

環境基準は、すべての測定局で達成している。

図2−1−5 一酸化炭素濃度の推移(一般局及び自排局:年平均値)

環境基準:日平均値10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下

エ 光化学オキシダント(OX)

光化学オキシダントは、一般環境測定局20測定局で常時監視を実施している。その結果は、昼間(5〜20時)の1時間値の年平均値が0.030ppmであり、横ばい状況にある。(図2−1−6)

光化学オキシダントの環境基準達成率は、全国的にも低い状況であり、本県ではすべての測定局で環境基準を達成していない。この光化学オキシダントは、日射が強く、気温が高く、風が弱いなどの気象条件が重なった場合に高濃度になりやすく、また、光化学オキシダントなどにより空が霞んだような状態になったものを光化学スモッグと呼んでいる。

県では、光化学スモッグ発生予報及び発令業務を、毎年4月1日から9月30日までの183日間実施しているが、18年度は、注意報を8日発令した。(図2−1−7)

地域別発令状況は、県南西部が5日、県南部が8日、県南東部が2日、県中央部が5日、県東部が1日、県北西部が0日、県北東部が1日であった。

18年度は県中央部で健康被害があり、6月29日に大人1名がのどが痛かった、息苦しかったとの症状を訴えた。

図2−1−6 光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)

環境基準:1時間値0.06ppm以下

図2−1−7 光化学スモッグ注意報発令日数の推移

オ 浮遊粒子状物質(SPM)

(ア) 一般環境測定局

浮遊粒子状物質は、25測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の年平均値が0.026mg/m3

であり、近年緩やかな減少傾向にある。(図2−1−8)

環境基準は、長期的評価では25測定局すべてで達成し、短期的評価では19測定局で達成しており、近年改善傾向にある。(図2−1−9)

図2−1−8 浮遊粒子状物質濃度の推移(一般局:年平均値・2%除外値)

環境基準:日平均値 0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.2mg/m3

以下

図2−1−9 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況(一般局:長期的評価)

(イ) 自動車排出ガス測定局

浮遊粒子状物質は、11測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の年平均値が0.032mg/m3

であり、近年緩やかな減少傾向にある。(図2−1−10)

環境基準は、長期的評価では11測定局すべてで達成し、短期的評価では5測定局で達成しており、近年改善傾向にある。

図2−1−10 浮遊粒子状物質濃度の推移(自排局:年平均値・2%除外値)

環境基準:日平均値 0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.2mg/m3以下

カ 炭化水素

(ア) 一般環境測定局

炭化水素の濃度指針項目である非メタン炭化水素については、5測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の6〜9時における年平均値が0.18ppmCであり、近年ほぼ横ばい状況にある。(図2−1−11)

2測定局で、光化学オキシダントの環境基準を達成するための目標値として定められている濃度指針を達成した。

(イ)

自動車排出ガス測定局

非メタン炭化水素は、6測定局で常時監視を実施している。その結果は、全測定局の6時から9時における年平均値が0.23ppmCであり、減少傾向にある。(図2−1−11)

全測定局で、光化学オキシダントの環境基準を達成するための目標値として定められている濃度指針を超過している。

図2−1−11 非メタン炭化水素濃度の推移(一般局及び自排局:6〜9時における年平均値)

濃度指針:午前6時から9時までの3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCまでの範囲内又はそれ以下

キ 有害大気汚染物質

有害大気汚染物質に該当する可能性がある234物質のなかで、健康リスクが高いと考えられる優先取組物質22物質のうち、測定方法の確立されているベンゼン等19物質(ダイオキシン類は別途実施。)について、「大気汚染防止法」の規定に基づき、環境省が一般環境1地点(足利市)、県が一般環境2地点(大田原市、栃木市)、固定発生源周辺(工業団地周辺)2地点(真岡市、小山市)、沿道1地点(小山市)、宇都宮市が一般環境及び固定発生源周辺各1地点の合計8地点(一般環境4地点、固定発生源周辺3地点、沿道1地点)で、月1回24時間の採取により、年間を通じてモニタリング調査を実施している。環境基準又は指針値が設定されている11物質の結果は、表2−1−5のとおりであり、ベンゼンを除く10物質は、環境基準又は指針値を大幅に下回る値であった。沿道におけるベンゼンは、16年度以降環境基準を達成しており、長期的には減少傾向と考えられることから、自動車燃料対策の効果が現れていると推測される。(図2−1−12)

表2−1−5 有害大気汚染物質の年間平均値

| 物質名 |

一般環境 |

固定発生源周辺 |

沿道 |

環境基準・指針値 |

| ベンゼン |

0.0013mg/m3 |

0.0014mg/m3 |

0.0027mg/m3 |

0.003mg/m3 |

| トリクロロエチレン |

0.0012mg/m3 |

0.00082mg/m3 |

0.0015mg/m3 |

0.2mg/m3 |

| テトラクロロエチレン |

0.00021mg/m3 |

0.00016mg/m3 |

0.00018mg/m3 |

0.2mg/m3 |

| ジクロロメタン |

0.0020mg/m3 |

0.0060mg/m3 |

0.0031mg/m3 |

0.15mg/m3 |

| アクリロニトリル |

0.063μg/m3 |

0.089μg/m3 |

0.17μg/m3 |

2μg/m3 |

| 塩化ビニルモノマー |

0.023μg/m3 |

0.034μg/m3 |

0.029μg/m3 |

10μg/m3 |

| 水銀及びその化合物 |

0.0027μg/m3 |

0.0023μg/m3 |

0.0030μg/m3 |

0.04μg/m3 |

| ニッケル化合物 |

0.0018μg/m3 |

0.0020μg/m3 |

0.0019μg/m3 |

0.025μg/m3 |

| クロロホルム |

0.14μg/m3 |

0.16μg/m3 |

0.12μg/m3 |

18μg/m3 |

| 1,2-ジクロロエタン |

0.086μg/m3 |

0.091μg/m3 |

0.079μg/m3 |

1.6μg/m3 |

| 1,3-ブタジエン |

0.19μg/m3 |

0.25μg/m3 |

0.63μg/m3 |

2.5μg/m3 |

図2−1−12 ベンゼン濃度の推移(年平均値)

環境基準:日平均値 0.003mg/m3(3μg/m3)以下

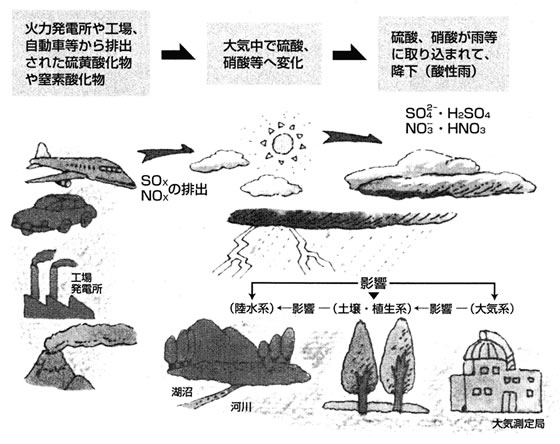

ク 酸性雨

欧州や北米等においては、酸性雨が原因とみられる湖沼の酸性化や森林被害などが広域的に発生し、地球規模の環境問題の1つとして注目されている。

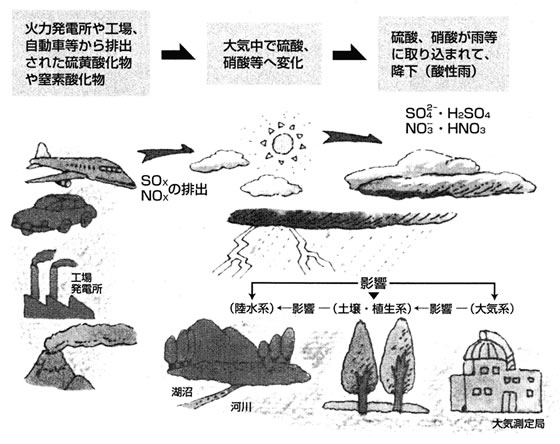

酸性雨は、工場等のばい煙や自動車排出ガスに含まれる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出され、これらが強酸性の硫酸イオンや硝酸イオンに変化し、雨水中に取り込まれて生ずると考えられている。一般にpH5.6以下の雨が酸性雨といわれている。(図2−1−13)

酸性雨調査は、ろ過式採取装置により1ヶ月単位の酸性降下物量の調査を4地点で、また、酸性雨自動測定装置により降水量0.5mmごとのpH、EC(電気伝導度)の常時監視を1地点で、それぞれ実施した。

ろ過式採取装置による調査結果では、4地点のpHの年平均値は4.7〜5.1(17年度4.5〜4.9)の範囲であった。(図2−1−14)

酸性雨自動測定装置による調査結果は、pH5.1〜5.5が最も頻度が高く、またpHの年平均値は、4.7(17年度4.6)であった。(図2−1−15)

図2−1−13 酸性雨発生の仕組み

図2−1−14 ろ過式採取装置による雨のpHの推移

図2−1−15 酸性雨自動測定装置による降水量0.5mmごとのpH頻度分布図

ケ 佐野市葛生地区における降下ばいじん量調査

佐野市葛生地区は、石灰鉱山等の密集地帯で道路沿道の粉じん量が多い地域であるため、継続して降下ばいじん量を測定している。

18年度は、沿道を中心に3地点で調査を実施した。その結果は年平均値で4.6〜12.1t/km2/月(17年度で5.1〜13.6t/km2/月)であり、長期的に減少傾向にある。(図2−1−16)

図2−1−16 佐野市葛生地区における降下ばいじん量の推移

コ アスベスト調査

アスベスト使用建築材を使用する建築物の解体等による大気環境中へのアスベスト飛散が懸念されることから、一般環境3地点(大田原市、旧河内町、小山市)、沿道1地点(小山市)の合計4地点で、夏季及び冬季それぞれ3日間の採取によりモニタリング調査を実施した。

その結果、全地点において夏季及び冬季のいずれも、大気中のアスベスト濃度は1f/L未満であった。

サ 環境放射能水準調査

環境における空間放射線の変動状況・放射性物質の蓄積状況を把握するため、昭和62年度から文部科学省(旧科学技術庁)の委託を受け、空間放射線量率測定等の環境放射能水準調査を実施している。

18年度の測定結果は年間平均値37nGy/hであり、公表されている直近の全国の年間平均値(16年度:41nGy/h)と比較し、低い水準であった。

また、北朝鮮の核実験情報を受けて、10月8日から23日にかけて空間放射線量率を測定したが、通常の値と同等の水準であった。

|