第1部 総説

第1章 環境行政の総合的な推進

| 第1節 | 環境行政の動向 |

1 環境問題の変遷と我が国の取組

(1)公害問題から地球規模の環境問題へ

- 我が国では、昭和30〜40年代の高度成長期における産業活動等に起因する公害問題については、規制や 技術開発等の公害対策により、その克服に一定の成果を収めている。

- 近年は、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動やライフスタイルが定着した結果、 水質の悪化や廃棄物の排出量の増大などの都市・生活型の公害問題が生じている。

- 森林の荒廃や平地林の減少など、自然環境も変貌してきている。

- 地球温暖化やオゾン層の破壊、熱帯林の減少といった地球規模の環境問題が顕在化している。

(2)我が国の環境問題に対する総合的な取組

| 平成5年 | 「環境基本法」施行 |

| 6年 | 「環境基本計画」策定 〜 環境政策の長期的な目標として、「循環」「共生」「参加」「国際的取組」を掲げる。 |

| 12年 | 「環境基本計画−環境の世紀への道しるべ−」策定 |

| 18年 | 「第三次環境基本計画−環境から拓く新たなゆたかさへの道−」策定 〜環境・経済・社会の統合的向上がテーマ |

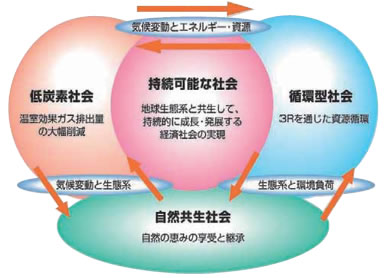

| 19年6月 | 「21世紀環境立国戦略」策定 〜「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会づくり」の取組を統合的に進めていくことにより、地球環境の危機を克服する持続可能な社会を目指す。(図1−1−1) 図1−1−1 21世紀環境立国戦略 |

2 地球環境問題と持続可能な開発(国際社会の取組)

| 昭和47年 (1972年) |

ストックホルムで開催された「国連人間環境会議」において、人間環境宣言(ストックホルム宣言)や環境国際行動計画を採択 〜国際社会が初めて環境問題を取り上げた。 |

| 62年 (1987年) |

ブルントラント委員会最終報告書「我ら共通の未来」において、環境政策と開発戦略を統合する枠組みの考え方として「持続可能な開発」という概念を取り上げる。 〜その後の地球環境保全のための取組の重要な道しるべとなる。 |

| 平成4年 (1992年) |

リオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際会議(地球サミット)」において、「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言」、「アジェンダ21」等を採択 〜持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパートナーシップの構築を目指す。 |

| 14年 (2002年) |

ヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット)」において、「ヨハネスブルグサミット実施計画」、「ヨハネスブルグ宣言」等を採択 〜「アジェンダ21」の実施状況を点検し、今後の取り組みを強化 |

3 地球温暖化への対応

(1)地球温暖化の仕組み

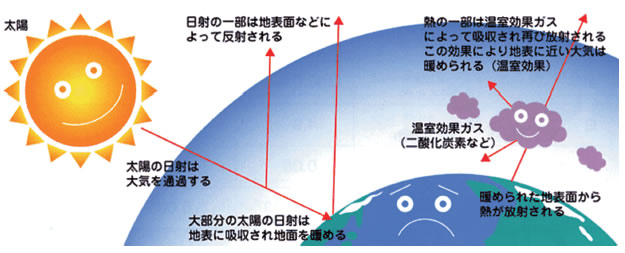

私たちが住んでいる地球を覆っている大気中には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが含まれており、これらのガスの濃度上昇に伴い温室効果ガスが増大して地球の気温が全体として上昇することを「地球温暖化」と呼んでいる。(図1−1−2)

図1−1−2 地球温暖化の仕組み

(2)地球温暖化の影響

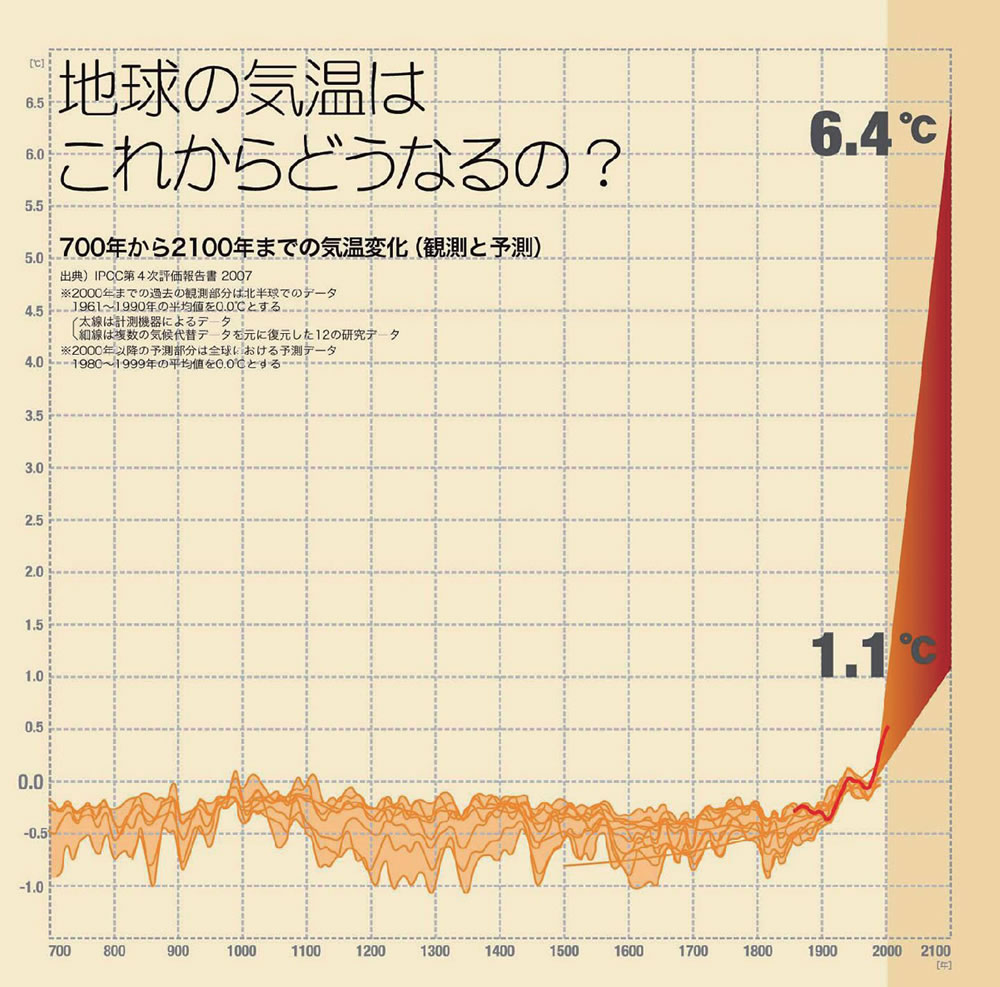

19年2月に公表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」第4次報告書によると、気候システムに温暖化が起こっていると断定するとともに、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定し、過去100年に世界平均気温が0.74℃上昇したと報告されている。また、21世紀末までに、平均気温が最大6.4℃上昇し、平均海水面が最大59cm上昇すると予測している。(図1−1−3)

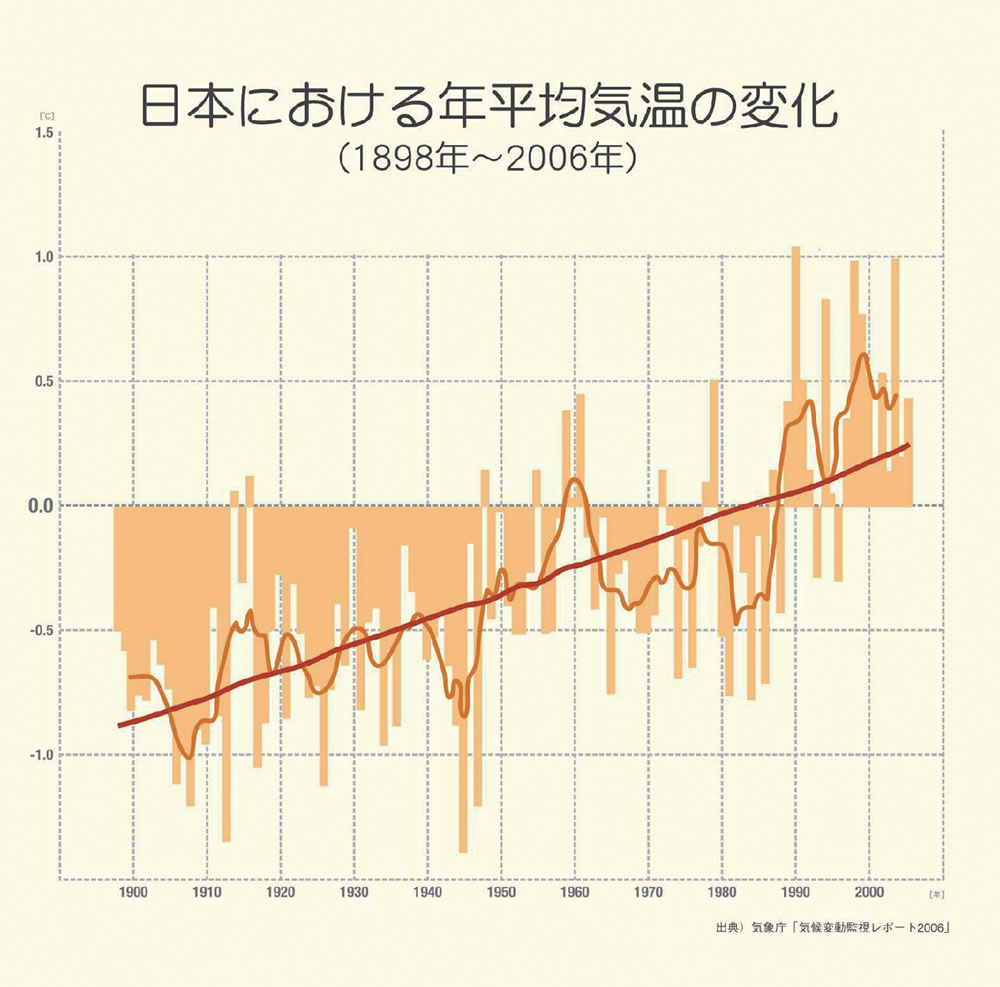

| 図1−1−3 700年から2100年までの気温変化 | 図1−1−4 日本における年平均気温の変化 | |

クリックで拡大します |

クリックで拡大します |

|

| 出典:IPCC第4次評価報告書2007 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより転載 |

出典:気象庁「気候変動レポート」2006 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより転載 |

(3)国際社会の取組

| 昭和60年代〜 | 地球温暖化問題の本格的な議論が始まる。 |

| 平成4年 (1992年) |

「地球サミット」において、地球温暖化を防止するための「気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)」採択 〜「気候系に対して危険な人為的な影響を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガス濃度を安定化させること」を目的とした条約 |

| 6年3月 (1994年) |

「気候変動枠組条約」発効 |

| 9年12月 (1997年) |

京都で開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」において、先進国の温室効果ガスの削減目標を定めた「京都議定書」採択 |

| 13年11月 (2001年) |

モロッコのマラケシュで開催された「気候変動枠組条約第7回締約国会議(COP7)」において、京都議定書の運用細則を規定した「マラケシュ合意」採択 |

| 14年6月 (2002年) |

我が国が「京都議定書」の締結を閣議決定し、国連に受諾書を寄託 |

| 17年2月 (2005年) |

ロシアが京都議定書を批准したことを受け、「京都議定書」が発効 |

| 19年12月 (2007年) |

インドネシア・バリで開催された気候変動枠組条約第13回締約国会議(COP13)・京都議定書第3回締約国会合(COP/MOP3)において、京都議定書第1約束期間後(2013年以降)の枠組みを2009年までに採択すること(バリ行動計画)などを合意 |

| 20年7月 (2008年) |

我が国で「北海道洞爺湖サミット」開催。環境・気候変動などが主な議題として取り上げられた。 〜長期目標として、2050年までに世界全体の温室効果ガスの排出量の少なくとも50%削減を達成するビジョンを気候変動枠組条約の全ての締約国と共有し、採択することを求めることを合意 〜中期目標として、全ての先進国間で排出量の絶対的削減を達成するため、野心的な中期の国別総量目標を実施することを合意 |

(4)我が国の取組

| 平成2年 (1990年) |

「地球温暖化防止行動計画」策定 |

| 10年6月 (1998年) |

「地球温暖化対策推進大綱」策定 〜京都議定書の採択を受け、22年(2010年)に向けて緊急に推進すべき地球温暖化対策を取りまとめる。 |

| 10月 | 「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」制定(14年6月一部改正、17年6月一部改正、18年6月一部改正) |

| 14年3月 (2002年) |

「地球温暖化対策推進大綱」改訂 〜地球温暖化対策のための国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明確化 |

| 17年4月 (2005年) |

京都議定書発効を受け、「京都議定書目標達成計画」策定(18年7月一部変更) |

| 20年3月 (2008年) |

「京都議定書目標達成計画」全部改定 |

| 6月 | 「地球温暖化対策推進法」一部改正 〜京都議定書における我が国の6%削減約束をより確実に達成するため、事業者の排出抑制等の指針策定や地方公共団体実行計画の策定事項の追加などを盛り込む。 |

4 循環型社会への対応

(1)背景

- これまでの大量生産・大量消費型の社会経済活動は、廃棄物の増加やそれに伴う最終処分場の残余容量のひっ迫、不法投棄の増大など様々な局面で深刻な問題を引き起こしている。

- また、化石資源を中心とした天然資源の枯渇への懸念や温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、大規模な資源採取による自然破壊など、地球規模での環境問題の深刻化にもつながっている。

- これらの問題に適切に対処し、持続可能な社会を実現するためには、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された「循環型社会」の形成が喫緊の課題となっている。

- 循環型社会の形成に当たっては、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)のいわゆる「3R」を基本理念とする。

(2)我が国の取組

| 平成12年6月 | 「循環型社会形成推進基本法」制定 〜今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向として、3Rを基本理念とする循環型社会の形成を位置付け |

| 13年1月 | 「循環型社会形成推進基本法」完全施行 〜同法を契機として、廃棄物・リサイクル関連法の制定、改正等を実施。循環型社会の形成に向けた取組を推進するための法的基盤を整備(図1−1−5) |

| 15年3月 | 「循環型社会形成推進基本計画」策定 〜循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的に推進するための計画 |

| 20年3月 | 「第2次循環型社会形成推進基本計画」策定 〜循環型社会の形成を一層推進するため、循環型社会と低炭素社会・自然共生社会への取組の統合等の内容を充実・強化 |

図1−1−5 循環型社会形成推進基本法等の整備

5 自然共生社会への対応

(1)国際社会及び我が国の取組

| 平成4年 (1992年) |

「地球サミット」において、「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)」採択 〜生物全般の保全に関する包括的な国際枠組みを設ける。 |

| 5年5月 | 我が国が18番目の締約国として「生物多様性条約」締結 |

| 12月 | 「生物多様性条約」発効 〜「生物多様性の保全」「その持続可能な利用」「遺伝資源から得られる利益の公正かつ衡平な配分」を目的として掲げる。 |

| 7年10月 | 条約締結を受け、我が国が「生物多様性国家戦略」策定 |

| 14年3月 | 我が国が「新・生物多様性国家戦略」策定 〜「自然と共生する社会」を政府一体となって実現していくためのトータルプラン |

| 19年11月 | 「第三次生物多様性国家戦略」策定 〜我が国における生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる国の施策の目標と取組の方向を定める。 〜自然の恵みを将来にわたって享受できる「自然共生社会」の構築を目指す。 |

| 20年6月 | 「生物多様性基本法」制定 〜国内で初めて生物多様性の保全を目的とした法律 〜法制化の意義

|

(2)生物多様性の概要等

- 生物多様性とは、「生物多様性基本法」において、「様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内にさまざまな差異が存在することをいう。」と定義されており、次の3つのレベルの多様性がある。

・生態系の多様性 ・種間(種)の多様性 ・種内(遺伝子)の多様性 - なぜ生物多様性が重要なのか〜人間のいのちと暮らしを支えている〜

- すべての生命の存立基盤−酸素の供給、豊かな土壌の形成など

- 将来を含む有用な価値−食糧、木材、衣料品、未解明の遺伝子情報など

- 豊かな文明の起源−地域特色豊かな文化や風土、万物を慈しむ自然観など

- 暮らしの安全性−災害の軽減、食の安全確保など

- 生物多様性を確保するための課題〜生物多様性の3つの危機+1