第1部 総説

第2章 環境の状況と対策の概要

| 第1節 | 栃木県の概況 |

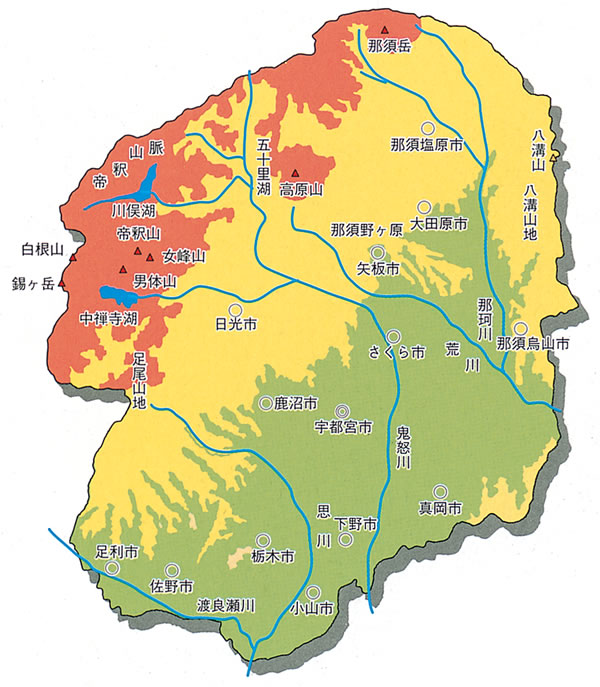

1 地勢

本県は、関東地方北部に位置する内陸県で、首都東京からは60~160㎞の範囲にある。面積は6,408.28km2(全国20位)で、東西約84㎞、南北約98㎞とほぼ楕円形である。全国面積の約1.7%を占め、関東の都県中、最も広大な県である。19年度末現在、31市町(14市17町)(*)で構成されている。

県土は、地形上大きく三つの地域に分けることができる。その一つは、北西部山岳地帯で、白根山をはじめ、男体山、女峰山などがそびえ、太平洋側と日本海側の分水嶺を形成している。もう一つは、なだらかな丘陵である八溝山地帯で、県東部、茨城県境に沿って南北に伸びている。さらに、これらの両山地にはさまれ、南に開いた平地が中央平野部で、北から白河丘陵、那須野が原扇状地、塩那丘陵地が連なり、南の平野部へと続いている。

県内を流れる河川は、概ねその源を北西部山岳地帯に発し、鬼怒川(124.8㎞)、渡良瀬川(55.8㎞) は、南流して利根川に合流し、那珂川(118.5㎞) は東折して茨城県の那珂湊から太平洋に注いでいる。

代表的な湖沼としては、日光の中禅寺湖(11.49km2)や湯の湖(0.35km2)等がある。(図1-2-1)

*本県では、現在市町村合併が進められているが、本報告書では、原則として19年度末の市町村名及び市町村数を用いている。

2 人口

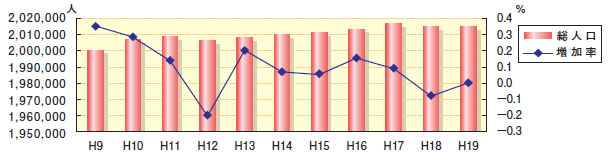

本県の人口は19年10月1日現在で201万5,233人(男100万1,870人、女101万3,363人)で、昨年同月に比べ128人増加(男521人増加、女393人減少)し、前年に比べ0.01%の増であった。

人口の推移を見ると、昭和40年代半ばから50年代の前半にかけて、増加率が年平均1%を超える高い伸びを示してきた。近年、出生数の減少などにより、増加率は漸減しており、2年から7年までの5年間で4万9,222人、7年から12年までの5年間で2万427人、12年から17年までの5年間で1万1,814人の増加となっている。(図1-2-2)

19年の自然動態は654人の減少で、出生数が17,345人、死亡数が17,999人であった。昭和40年代後半の第二次ベビーブーム期をピークに17年までは漸減の傾向ながらも増加の状態が続いていたが、18年に減少に転じた。

一方、19年の社会動態は782人の増加で、転入数が78,808人、転出数が78,026人であった。昭和44年以降転入超過の状態が続いていたが、7年に転出超過に転じ、以降は転入超過と転出超過を繰り返している。

図1-2-2 総人口の推移と増加率

(資料:19年栃木県の人口)

3 経済

(1)県内総生産

17年度の県内総生産額は、名目値で8兆1,959億円となり、対前年比で1,711億円、2.1%増(16年度2.0%増)と2年連続のプラス成長になった。また、実質値(連鎖方式)は、9兆207億円となり、対前年比(実質成長率)で4.2%増(同4.0%増)と4年連続でプラス成長となった。

産業別の県内総生産の構成比を見ると、第3次産業が58.9%(同59.0%)で最も高く、次いで第2次産業42.4%(同42.2%)、第1次産業1.9%(同2.1%)の順となり、全国と比較して第2次産業、特に製造業の割合が極めて高いことが特徴となっている。(図1-2-3)

※控除項目等を含むため構成比の合計は100%にならない。

図1-2-3 県内総生産の構成比(17年度)

(資料:平成17年度とちぎの県民経済計算)

(2)県民所得

17年度における県民所得は、6兆2,532億円で、前年度に比べ1,517億円、2.5%増加(16年度1.5%増)した。

また、一人当たりの県民所得は310万1千円で、前年度に比べ7万5千円、2.5%増加(同1.3%増)し、一人当たりの国民所得(287万8千円)を上回っている。(図1-2-4)

図1-2-4 一人当たり県民所得と国民所得の推移

(資料:平成17年度とちぎの県民経済計算)

4 土地利用

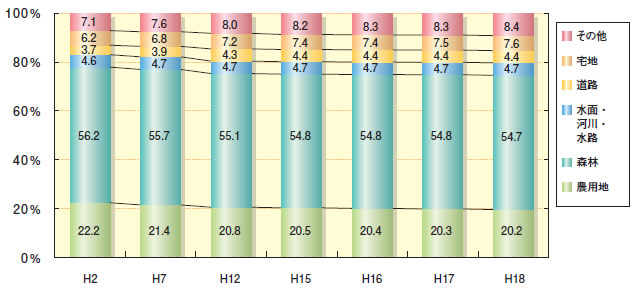

県土の利用状況は、18年10月現在、北西部や東部の山地を中心に森林が35万400ha(県土の54.7%)、中央部から南部を中心として農用地が12万9,700ha(20.2%)、鉄道や主要国道沿いに住宅地、工業用地等の宅地が4万8,500ha(7.6%)となっている。

土地利用の推移を見ると、本県が首都圏に位置し、交通網の整備(新幹線、高速道路等)が図られていることにより、農用地、林地から宅地等への転換が見られ、都市化が進展してきている。(図1-2-5)

図1-2-5 土地利用の推移

(資料:県総合政策部地域振興課調べ)

5 水需要

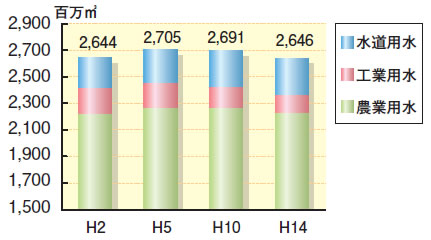

本県の水需要は、2年には年間総需要量26億4,400万m3であったものが、14年には26億4,600万m3となっている。

14年の用途別水需要は、水道用水が2億6,500万m3で全体の10.0%、工業用水が1億4,200万m3で5.4%、農業用水が22億3,900万m3で84.6%となっている。(図1-2-6)

図1-2-6 水需要の推移

(資料:県総合政策部総合政策課調べ)

6 気候

19年度の県内の気候は、4月は寒気の南下で気温が低くなり、5月と6月は高気圧に覆われ気温は高くなった。また、4月から6月にかけては、寒気の流れ込みによる雷の日が多くなった。

7月は太平洋高気圧の張り出しが弱く気温が低くなったが、8月と9月は高気圧の勢力が強くなり、記録的な高温となった。

10月は前線の影響により雨の日が多く、11月は寒気の南下により後半気温が低くなったが、12月は寒気の南下が一時的だったため気温は高くなった。

1月と2月は冬型の気圧配置となる日が多く、気温が低くなったが、3月は高気圧に覆われ気温の高い日が多くなった。

年間平均気温は平年よりかなり高かった。(宇都宮:14.6℃、平年は13.4℃)

年間降水量は平年より少なかった。(宇都宮:1,320.5mm、平年は1,443.4mm)

年間日照時間は平年より多かった。(宇都宮:2,037.7時間、平年は1,938.0時間)

なお、関東甲信越地方の梅雨入りは6月22日ごろ(平年6月8日ごろ)、梅雨明けは8月1日ごろ(平年7月20日ごろ)だった。

また、7月に台風4号、9月に台風9号、10月に台風第20号が関東地方に接近又は通過し、影響により大雨となった。

※文中の年間数値は、19年1月から12月における数値

(資料:宇都宮地方気象台)