��P���@����

��Q�́@���̏Ƒ�̊T�v

| ��Q�� | ����19�N�x�ɂ����錧�̊��̏Ƒ�̊T�v |

�P�@���ւ̕����̏��Ȃ��z�^�̎Љ�Â���

�������́A����܂ŁA���R���瑽���̎������̎悵�A����𗘗p���A�s�p�ƂȂ����l�X�Ȃ��̂����R�̒��֔r�o���邱�Ƃɂ��A���ɕ��ׂ�^���A�Љ�o�ϊ������s���Ă����B

�@�������A�����̑�ʐ��Y�A��ʏ���A��ʔp���^�̎Љ�����炷���ւ̕����̑���́A���R�̎��Đ��\�͂�\�͂���܂łɂȂ��Ă��Ă���A�s�s�E�����^�����Q��n�������̔����������Ă���B

�@���̂��߁A���Y�A���ʁA����A�p�����̎Љ�o�ϊ����̑S�i�K��ʂ��āA�����������p�����̔�����}�����A�����̏z�I�ȗ��p��i�߂�ƂƂ��ɁA�p�����̓K��������}�邱�ƂȂǂɂ��A���R�̕����z�ɗ^����e�����ɗ͗}�����u���ւ̕����̏��Ȃ��z�^�̎Љ�Â���v��ڕW�Ƃ���B

�i1�j��C���̕ۑS

| �ڕW | �������I�Ȏ����Ԕr�K�X��𐄐i���܂��B ����C�����ɌW�������B���E�ێ����܂��B ���L�Q��C���������ɌW������E��C���w�j��B���E�ێ����܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| ��C����B�����i���V���q���j�y���z | �ڕW�l | 96.0 | 97.0 | 100 | ||

| �����l | 93.8 | 100 | 100 | |||

| ��C����B�����i��_�����f�j�y���z | �ڕW�l | 100 | 100 | 100 | ||

| �����l | 100 | 100 | 100 | |||

| ���H�����ɂ���C�����iNOX�j�r�o�팸�� �y��-NOX�z |

�ڕW�l | 55 | 153 | 534 | ||

| �����l | (17)0 | 50 | 160 |

��

|

�����w�X���b�O�̎d�g�� �N���b�N�Ŋg�債�܂� |

��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j����t���������́A19�N�x�̐V�K���Ƃł���B

- �����Ԕr�o�K�X��̐��i

- �����Ԕr�o�K�X����ǂŏ펞�Ď��̏[���E�����i����11�ǁj

- �u�G�R�h���C�u�v��u�A�C�h�����O�X�g�b�v�v�̕��y

- �f�B�[�[�������ԗ��q���������u�����ɑ���Z���̎��{

- �������Ńn�C�u���b�h�o�X�̉^�s����p�Ԃւ̃N���[���G�l���M�[�ԓ����i19�N�x�F�T�䓱���j�ɂ������Q���̕��y���i

- �̌n�I�ȓ��H�l�b�g���[�N�̐������ɂ�鎩���Ԍ�ʑ�̎��{

- �Ƃ���������ʃl�b�g���[�N�`����{�w�j�̍���y�юq�ǂ��������ǖ{�̍쐬���ɂ�������ʋ@�ւ̗��p���i

- �F�s�{�s�����g���V��ʃV�X�e�������̌����x��

- �L���C������̐��i

- ��C���̏펞�Ď��i����ǁF����36�ǁj�y�ё�C�����V�X�e���ɂ�鑪��f�[�^�̒�

- �����w�X���b�O�̊Ď��y�������w�X���b�O�̔����\��̒�

- �ً}���ɂ����鋦�͍H��ւ������r�o�ʂ̍팸���������L�@�������iVOC�j�̔r�o�}���̗v��

- �_���J�̒����E����̎��{

- �L�Q��C����������̐��i

- �L�Q��C���������i19�����j�̃��j�^�����O�����̎��{�i�H�ƒc�n���ӓ��A�����W�n�_�j

- �A�X�x�X�g�̃��j�^�����O�����i����15�n�_�j�̎��{�A�A�X�x�X�g�̏������i�A��U�h�~����

- �H��E���Ə��̐��i

- ���������{�ݓ���ݒu����H��E���Ə�ɑ��闧�������̎��{�y�ю{�݂̓K�Ȉێ��Ǘ��ɌW��w���̎��{

- �H��Ȃǂ���r�o������L�Q�����i�T�����j�ɌW�錧���ł̋K���̋���

- ���������{�y�������������{�݂ɑ��錧���ł̋K������

- �H��E���Ə�ɂ������A�X�x�X�g��ɌW��w����K��

�i2�j�����̕ۑS

| �ڕW | ���͐�E�Ώ��̐��ʂ��m�ۂ��A���R�\�͂̈ێ��E�ɓw�߂܂��B ���u�Ȗ،������ۑS�v��v�Ɋ�Â��A����P�ʂł̌��S�Ȑ��z�̊m�ۂɓw�߂܂��B �����������ɌW�������B���E�ێ����܂��B ���S�Ẳ͐�E�Ώ��ɂ���������ތ^�w�����������܂��B �������r����̈ێ��ɓw�߂܂��B ���n�����̐����ۑS�ɓw�߂܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �����p����������i�a�n�c)�B�����y���z | �ڕW�l | 88.0 | 91.0 | 100 | ||

| �����l | 81.3 | 93.8 | 84.4 | |||

| �����r�������l�����y���y���z | �ڕW�l | 72.5 | 74.9 | 81.0 | ||

| �����l | 68.4 | 72.4 | 74.3 | |||

| �����l���y�l�z | �ڕW�l | 168,300 | 178,300 | 209,600 | ||

| �����l | 142,915 | 175,851 | 185,009 | |||

| ���������y���y���z | �ڕW�l | 57.2 | 58.8 | 62.7 | ||

| �����l | 54.1 | 56.9 | 58.1 |

��

- �y�͐쐅���z

- �l�̌��N�̕ی�Ɋւ��鍀�ځi���N�����j�ɂ��ẮA���ׂĂ̒n�_�������B�������B�i61�͐�130�n�_�j

- �������̕ۑS�Ɋւ��鍀�ځi�����������j�̂P�ł����������w�I�_�f�v���ʁi�a�n�c�j������̒B���́A���S�̂�84.4���ł��褑O�N�x���ቺ�����B

- �y�Ώ������z

- �ł�����������K�p����Ă��钆�T���ł́A���w�I�_�f�v���ʁi�b�n�c�j�A�S���Ƃ������B�����Ă��Ȃ��

- ���̌ł��b�n�c�A�S���f�y�ёS���̑S�Ăɂ��������B�������B

- �y�n���������z

- �n���������ɂ��āA�V����10�n��ʼn������m�F����A�S�n��ʼn������I�����A20�N�R�������݂Œn���������̒n�搔�́A87�n��ƂȂ��Ă���B

�͐쐅�n������B�����̐��ځi�a�n�c75���l�j

��

- �����p���������ۑS�̐��i

- �����p�����̏펞�Ď��̎��{

- �����̒������͐쓙�ɂ����鐅���ۑS��̎��{

- �͐�{�݂̓K�Ȉێ��Ǘ��ɂ�鐅���ۑS��̎��{

- �u��Q���������������ΕۑS�v��v�Ɋ�Â����̌A����A���T���̐����ۑS��̎��{

- �ُ퐅�������ɌW��ʕ�A���̐��̐����y�ѐ����ۑS�����̎��{

- �����r����̐��i

- �H��E���Ə��̐��i

- �H��E���Ə�ւ̗��������̎��{�y�ѓK�Ȉێ��Ǘ��ɌW��w���̎��{

- �Ǝ�ʂɂ��r�o���̊Ď��E�w���̎��{

- �S���t���_���ɂ�鐅�������h�~�̂��߂̎��Ǝ҂ւ̎w���̎��{�y�єr�o���̐��������̎��{�i19�N�x�F10�����j

- �n�����̐����ۑS��̐��i

- �n���������̊T�������y�ђ�����j�^�����O�����̎��{

- �n���������������ւ̎w���A�����͈͂̊m��Ǝ��ӏZ���ւ̎��m���̎��{

- �������R�Ȃǂɂ�����z�R�r����̐��i

- �������R�̎R�������i���n�����j���ɂ��K���ȍB�p���������̊Ď��̎��{

- �n�ǐ���㗬�̐����Ď��̎��{

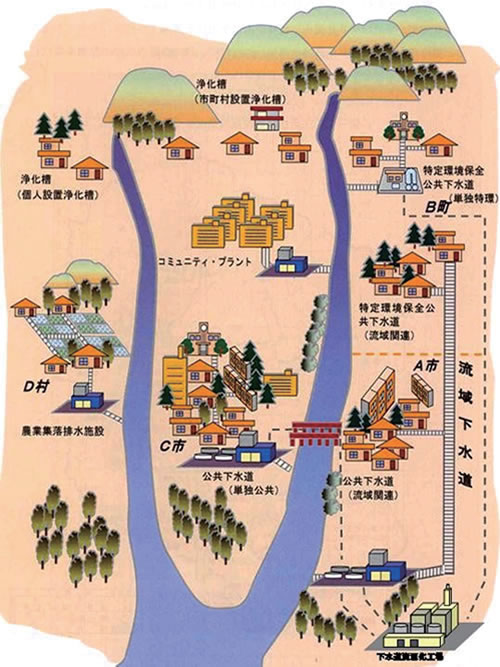

�����r�������{�݂̊T�O�}

�N���b�N�Ŋg�債�܂�

�i3�j�y����E�n�Պ��̕ۑS

| �ڕW | ���y����̕ۑS�ɓw�߂܂��B ���n�Ւ����̖��R�h�~�ɓw�߂܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �Qcm�^�N�ȏ�̒n�Ւ����ʖʐρykm2�z | �ڕW�l | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||

| �����l | 0.1 | 0.0 | 0.0 |

��

- �y�y����z

- �s�X�n����_�p�n�ł̈�ʊ��ɂ�����y�냂�j�^�����O�����i11�N�x�`14�N�x�j�ł́A�y�뉘���͌����Ă��Ȃ��B

- �H��E���Əꓙ�ɂ���������L�Q�����ɂ��y�뉘���ɂ��āA�y�뉘�����@�Ɋ�Â�19�N�x���łP���i�������j�̋��w�肪�s���Ă���B

- �y�n�Պ��z

- ����n��̕��암�́A�n���������ݏグ������ƒn�Ւ������N�����₷���n���ƂȂ��Ă���B

- ��ؒ��⏬�R�s�ȂǂŒ����X��������ꂽ���A�Qcm�ȏ�̒������ϑ����ꂽ�n�_�͂Ȃ������B�i�ő�N�Ԓ����ʂ́A�F�s�{�s�h�����O���ڂ�1.97cm�j

��

- �y�뉘����̐��i

- �u�y�뉘�����@�v�Ɋ�Â��H�ꥎ��Əꓙ�ɂ���������L�Q�����i�J�h�~�E����25�����j�ɂ��y�뉘����̐��i

- ����L�Q��������舵���{�݂ɑ���w���̎��{

- �u�Ȗ،��y�����̖����ē��ɂ��y��̉����y�эЊQ�̔����̖h�~�Ɋւ�����v�Ɋ�Â��y�����̖����Ă̓K�������̐��i

- �n�Ւ����h�~��̐��i

- �n�����ʋy�ђn�Ւ����̃��A���^�C���ł̊ϑ��i���R�s�A��ؒ��A�������̂T�ϑ����j�Ɗϑ��f�[�^�[�Ɋ�Â��n�������p�҂ւ̗g���{�ݓ��̓_���v���E�ߐ��v���̎��{

- �n�����g���{�݂̐ݒu�ɌW��w���̎��{

�i4�j�����E�U���E���L�̖h�~

| �ڕW | �������ɌW�������B���E�ێ����܂��B �������ԑ����ɌW��v�����x���Ȃ��悤�ɂ��܂��B �����H��ʐU���ɌW��v�����x���Ȃ��悤�ɂ��܂��B ���V�����S�������ɌW�������B���E�ێ����܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �����ɌW������B���� �i���H�ɖʂ��Ȃ��n��j�y���z |

�ڕW�l | 84.0 | 88.0 | 100 | ||

| �����l | 75.9 | 78.9 | 82.5 | |||

| �����ɌW������B���� �i���H�ɖʂ���n��j�y���z |

�ڕW�l | 89.0 | 92.0 | 100 | ||

| �����l | 83.5 | 86.5 | 88.2 |

��

- �y�����z

- ��ʒn��i���H�ɖʂ���n��ȊO�̒n��j�ɂ��āA����40�n�_�Œ����������ʁA����Ƃ������B�������̂�33�n�_�A82.5���ł������B

- ���H�ɖʂ���n��ɂ��āA�����ԑ����̏펞�Ď����s�������ʁA����̒B������88.2���ł������B

- �V�����S�������ɂ��ẮA����16�n�_�Œ����������ʁA���ׂĂ̒n�_������͒B������Ȃ������B

- �y�U���z

- ���H��ʐU���ɂ��āA�����E�������̉���12�n�_�Œ����������ʁA���ׂĂ̒n�_�ŗv�����x����������B

- �V�����S���U���́A�����W�n�_�Œ����������ʁA�w�j�l�����n�_�͂Ȃ������B

- �y���L�z

��

- �����E�U����̐��i

- �u�����K���@�v�u�U���K���@�v�u�Ȗ،��������̕ۑS���Ɋւ�����v�Ɋ�Â��H��E���Ə�y�����茚�ݍ���ɑ���K��

- �����ԑ����̏펞�Ď��̎��{

- ���������ԓ��y�ѐV�����S���̊Ǘ��҂ɑ��鑛���ጸ���v���̎��{

- ���Ɛ�`��ړI�Ƃ����g����g�p�A�[��c�Ƃ��s�����H�X���ɑ��鑛���K���̎��{

- ���L�h�~��̐��i

- �H��E���Əꂩ�甭������ɂ����ɑ���u���L�h�~�@�v���Ɋ�Â��w���̎��{

- �ƒ{�r�����̓K���ȏ����̂��߂̎{�݁A�@�B�����ɑ���x��

- �{�Y�ɂ����鈫�L�ጸ�Z�p�Ɋւ��鎎�������̎��{

�i5�j���w������̐��i

| �ڕW | �����w�����Ɋւ�����̒ɓw�߂�ƂƂ��ɁA�����X�N�̒ጸ�ɓw�߂܂��B |

��

- �_�C�I�L�V�����ɂ��āA��C16�n�_�A�����i�͐�A�n�����j90�n�_�A������ꎿ30�n�_�y�ѓy��28�n�_�ő�����s�������ʁA���ׂĂ̒����n�_�������B�������B

- ��C���A�������ɂ����鉻�w�����̑��ݗʂ��������ʁA�T�ˊ��Ȃ̑S���������ʂɂ�錟�o�Z�x�͈͓̔��ł������B

- �o�q�s�q�@�Ɋ�Â�18�N�x�̑���w�艻�w�����i354��j�̔r�o�ʋy�шړ��ʂ̓͏o���Ə�����878���ŁA�����̓͏o�r�o�ʂƐ��v�r�o�ʂ����킹�����r�o�ʂ�14,311���i17�N�x��14,943���j�ł������B

��

- �_�C�I�L�V������

- ��C�A�����y�ѓy����_�C�I�L�V�����̏펞�Ď��̎��{

- �H��E���Ə�ւ̗��������̎��{�i�������сF107�H��i�F�s�{�s�S�H����܂ށj�j�y�ю��Ǝ҂̎��呪��y�ь����ւ̕�

- ���w�����Ǘ���

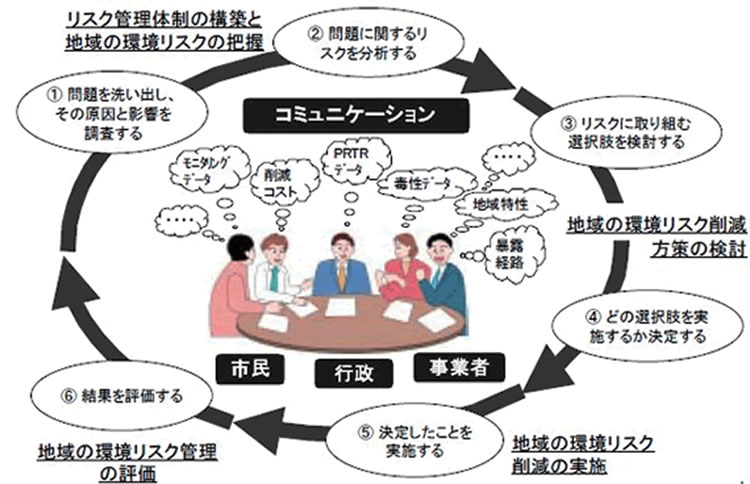

- ���X�N�R�~���j�P�[�V�������i�̂��߂̃Z�~�i�[���{

- �o�q�s�q���x�ɂ�鉻�w�����r�o�ʂ̔c��

�i6�j�R�q�̐��i

| �ڕW | ���p���������炵�A�����̏z���p���}����Љ��ڎw���܂��B ���o�C�I�}�X�̗����p�𐄐i���A�n����z�V�X�e���̌`����ڎw���܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �����n�p�����̔r�o�ʁy�炔�z | �ڕW�l | 525 | 520 | 497 | ||

| �����l | (15)548 | (17)554 | (18)560 | |||

| ���ƌn�p�����̔r�o�ʁy�炔�z | �ڕW�l | 3,946 | 3,900 | 3,714 | ||

| �����l | (15)4,039 | (17)4,225 | (18)4,239 | |||

| ��ʌn�p�����̔r�o�ʁy���z | �ڕW�l | 23.3 | 24.9 | 30 | ||

| �����l | (15)17.7 | (17)17.7 | (18)18.1 | |||

| �Y�Ɣp�����̍Đ����p���y���z | �ڕW�l | 52.8 | 53.3 | 55 | ||

| �����l | (15)52.0 | (17)53.0 | (18)53.6 | |||

| �Ƃ��̊G�R���i�F�萔�y���z | �ڕW�l | 65 | 70 | 85 | ||

| �����l | (15)17 | (17)67 | (18)67 | |||

| �������A�_�ƏW���r���{�݂��甭���������D�̃��T�C�N���ʁy�炔�z | �ڕW�l | 88 | 92 | 104 | ||

| �����l | 80 | 86 | 89 | |||

| �͔�̐��Y����\���Ɏ��g�ޒ{�Y�_�ƌː��y�ˁz | �ڕW�l | 60 | 150 | 500 | ||

| �����l | (17)16 | 60 | 151 | |||

| �o�C�I�}�X�^�E���\�z������s�����̊����y���z | �ڕW�l | 3.0 | 6.1 | 24.2 | ||

| �����l | 0 | 6.1 | 6.1 |

��

- �y��ʔp�����z

- 18�N�x�̑��r�o�ʂ͖�78���T�炔�ŁA�O�N�x�ɔ�ה����������A�������N�����̏ɂ���B

- �������̏́A���������ʂ���14���Q�炔�ƂȂ��Ă���A�������̊����i�Đ����p���j��18.1���ŁA�������N�����̏ɂ���B

�@�W�c����F��R���R�炔�i�s���c�̓��ɂ��W�c����j

�@���ڍĎ������F��S���R�炔�i�s��������Đ��Ǝғ��֒��ڔ����j

�@������Đ����p�F��U���U�炔�i�s�����̐��|�H��ɂ����鎑�����j - �y�Y�Ɣp�����z

- 18�N�x�̑��r�o�ʂ͖�906�����i17�N�x�͖�898�����j�ł������B

- ���̂����A�_�ƁA�z�Ƃ���̔r�o�ʂ��������r�o�ʂ͖�401�����i17�N�x�͖�399�����j�ŁA�Đ����p�ʂ͖�215�����i17�N�x�͖�212�����j�A�Đ����p����53.6���ł���A�������N�����̏ɂ���B

��

- �z�^�Љ�`���̑����I�Ȑ��i

- �Ȗ،��z�^�Љ�i�w�j�Ɋ�Â��e��{��̑����I�Ȑ��i

- ���T�C�N���֘A�@�ւ̎�Ȏ�g

- �H�i���T�C�N���ւ̎�g�i����̕������̌����j

- ���݃��T�C�N���ւ̎�g�i���ݔ����y���̓K�������A�Đ��ނ̗��p��̉���A���݃��T�C�N���@�̎��m�A����p�g���[���̎��{���j

- �����ԃ��T�C�N���ւ̎�g�i�֘A���Ǝ҂ւ̗��������y�юw���̎��{�A�����ԃ��T�C�N���@�̎��m���j

- �u�Ȗ،��G�R�X���O�L�����p���i�w�j�v�̉���Ȃǂ��G�R�X���O�L�����p���i�ւ̎�g

- �p�����̌��ʉ��E���T�C�N���̐��i

- �}�C�E�o�b�O�E�L�����y�[���⏬���w�Z��ΏۂƂ��鉉�����ɂ�邲���ʉ��E���T�C�N���̕��y�[���̎��{

- �Ƃ������R�q���i�x�����Ɣ�⏕���x�̑n�݁i�����z�V�X�e���\�z���ƁA���y�[�����Ɓj

- �Ȗ،����T�C�N�����i�F�萧�x�i�Ƃ��̊G�R���i�j�̉^�p�i19�N�x���F67���i��F��j

- �������������H��ɂ����鉺�����D�̎������y�їn�Z�X���O�̗��p���i

- ���ݕ��Y���̍Ď������y�эė��p�̑��i

- �Ȗ،��O���[�����B���i���j�Ɋ�Â������ɂ������O���[�����B�̐��i

- �o�C�I�}�X�̗����p�̐��i

- �Ȗ،��o�C�I�}�X�������p�}�X�^�[�v�����Ɋ�Â����y�[���̎��{

- �����_������ւ̃o�C�I�K�X�i���^�����y�j�v�����g�̐����y�ыZ�p�m���̂��߂̎��������̎��{

- ���Y�͔�̐������͂̎x��

- ���Y�͔엚��\���̑��i

- �����p�؎��c�ނ̗L�����p�̂��߂̖؎������{�C���[�{�݂̐ݒu�y�щe�������E���ւ̎x��

- �Ȗ،��o�C�I�R�����p���w�j�̍���

�i7�j�p����������̐��i

| �ڕW | ���u�Ȗ،��p���������v��v�Ɋ�Â��A�p�����̌��ʂƓK�������𐄐i���܂��B ���s�@��������������A���R�h�~�ɓw�߂܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| ��ʔp�������ŏI�������y���z | �ڕW�l | 9 | 8 | 6 | ||

| �����l | (15)9.9 | (17)10.9 | (18)10.7 | |||

| �Y�Ɣp�������ŏI�������y���z | �ڕW�l | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||

| �����l | (15)3.0 | 2.5 | (18)2.6 | |||

| ���ݏ����L�扻�v��ɑΉ������ċp�{�݂̐������i�s�����ݒu���j�y�{�݁z | �ڕW�l | 4 | 4 | 7 | ||

| �����l | 3 | 4 | 4 | |||

| �Y�Ɣp�����̕s�@���������y���z | �ڕW�l | 26 | 25 | 23 | ||

| �����l | (15)27 | (17)25 | (18)39 | |||

| �p�����Ď�����ݒu����s�����̊����y���z | �ڕW�l | 85.0 | 88.0 | 100 | ||

| �����l | 59.2 | 76.7 | 80.0 |

��

- �y��ʔp�����z

- 18�N�x�̂��݂̑��r�o�ʂ�78���T�炔�ŁA�W�c������ꂽ��R���R�炔��������75���Q�炔���s�����ɂ���ď�������Ă���B

- �s���������ݏ����ɗv�����N�Ԃ̌o��͖�230���~�i17�N�x�͖�253���~�j�ŁA�����A���݁E���ǔ31���~�A�����E�ێ��Ǘ������198���~�ƂȂ��Ă���B

- 18�N�x�̂��A�i�����D���܂ށB�j�̔r�o�ʂ͖�40���T��㎘�i17�N�x�͖�42���X��㎘�j�ŁA���̂��ׂĂ��s�����̏����{�݂ŏ�������Ă���B

- �y�Y�Ɣp�����z

- 18�N�x�̌������Y�Ɣp�����̗ʁi�_�ƁE�z�Ƃ���̔r�o�ʂ������B�j�́A��401�����i17�N�x�͖�399�����j�ł���A�ߔN�r�o�ʂ͑����X���ɂ���B

- ���̂����A���ԏ����Ȃǂɂ���Ė�X������ʂ����ʉ��⎑��������A�c������10�����ɂ��Ė��ߗ��ĂȂǂ��ŏI�������s��ꂽ�B

- �ŏI��������2.6���ŁA��ޕʂł́A�قƂ�ǂ�10�������ƂȂ��Ă��邪�A�p�v���X�`�b�N�ނƃK���X�����E�R���N���[�g�����y�ѓ����킭���ɂ��ẮA��20���Ɣ�r�I�����Ȃ��Ă���B

- �����ɂ������Y�Ɣp���������{�݂̐ݒu���́A���ԏ���404�{�݁A�ŏI������46�{�݁i�����c�]�e�ʂ�����̂�16�{�݁j�ƂȂ��Ă���B

- �y�s�@�����z

- ������18�N�x�ɂ�����10���ȏ�̕s�@����������39���ł���A�����ʂ�4,393���i17�N�x��6,794���j�ł������B

��ʔp�����i���݁j�����̃t���[�i18�N�x�j

��

�y��ʔp���������z

- ���ݏ����̓K�����̐��i

- �U�����ݑ�

- �u�Ƃ����̊����������^���v�ɂ�錧����Ă̎U�����ݎ��W���̎��{

- ���݂̎U���h�~�ƍĎ�������i�߂邽�߂̃|�X�^�[�E�W��R���e�X�g�̎��{

- ����

�y�Y�Ɣp���������z

- �Y�Ɣp�����K��������

- �|�������r�t�F�j���p������

- �|�������r�t�F�j���i�o�b�a�j�p�����̓K�ȕۊǓ��ɌW����m�̎��{

- �o�b�a�p�����̕ۊǓ��̏͏o���̊Ǘ��y�ш�ʂւ̉{���̎��{

- �L�揈���{�݂̉ғ��J�n�Ɍ��������ƎҌ���������̎��{

- �y�����K��������

- �u�Ȗ،��y�����̖����ē��ɂ��y��̉����y�эЊQ�̔����̖h�~�Ɋւ�����v�Ɋ�Â��y�����̖����ē��Ɋւ��鎖�Ƃ̓K�����̐��i

�y�s�@������z

- �p�����Ď�����ݒu����s���ɑ��鏕���i19�N�x�F24�s���j

- ��ԁE�x���̊Ď��p�g���[���A�w���R�v�^�[�𗘗p�����X�J�C�p�g���[���̎��{

- ��̋����̂��߂̊Ď��J������f�o�r�𗘗p�����p�����������V�X�e���̓���

- ���������E�����Ή��̂��߂̊W�c�̓��Ƃ́u�s�@�������̏��Ɋւ��鋦�菑�v�̒���

| ���݂̎U���h�~�ƍĎ�������i�߂邽�߂� �|�X�^�[�E�W��R���e�X�g ���w���̕��@�ŗD�G��i |

|

���V��������i�^���s���^�����w�Z�j |

�s�@�����p�g���[���o���� |

�Q�@�l�Ǝ��R���������鏁���̂���n��Â���

�������́A���R�̒����琶���邽�߂ɕK�v�ȋ�C�␅�A�H���Ȃǂ̕����I�Ȍb�݂Ă������ł͂Ȃ��A���R�ɐڂ����Ƃ��Ɋ�������炬�⏁���Ȃǐ��_�I�ɂ��傫�Ȍb�݂��Ă���B

�@���̎��R�̌b�݂������ɂ킽���Ď����邽�߂ɂ́A�l�����R�����Ԍn���\���������ł���Ƃ����F���ɗ����āA���R���̔����ȋύt�Ȃ�Ȃ��悤�A���R�ɑ��ēK�ɓ���������ƂƂ��ɁA�������p���Ă����K�v������B

�@���ɁA�{���́A�������������ɑ�\�����悤�ȗD�ꂽ���R�����n�����̐g�߂Ȏ��R�A���l�����Ԍn�Ɍb�܂�Ă���A�S���Ɍւ����������R�i�ς�ۂ��Ă���B�܂��A���y�̖�55�����߂�X�т́A�����̂���{�A��_���Y�f�z���@�\�Ȃnj��v�I�@�\��L���Ă���A�����̋@�\�̍��x������}���Ă����K�v������B

�@���̂��߁A�����x����X�тÂ����i�߂�ƂƂ��ɁA���l�Ȏ��R��������l����ۑS���A�l�X�Ȏ��R�Ƃ̂ӂꂠ���̏��@����m�ۂ��邱�Ƃɂ��u�l�Ǝ��R���������鏁���̂���n��Â���v��ڕW�Ƃ���B

�i1�j�����x����X�тÂ���

| �ڕW | ���X�т̂����ۑS�@�\�̈ێ��E���i��}��܂��B �������Q���̐X�тÂ����ڎw���܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �l�H�т��Ԕ����{�ʐρyha/�N�z | �ڕW�l | 4,500 | 4,500 | 8,000 | ||

| �����l | 3,311 | 4,881 | 5,005 | |||

| �X�у{�����e�B�A�̊����l���y�l�z | �ڕW�l | 600 | 700 | 1,000 | ||

| �����l | 450 | 663 | 744 | |||

| �ۈ����̎w��ʐρy��ha�z | �ڕW�l | 69 | 70 | 76 | ||

| �����l | 68 | 69 | 70 |

��

- 19�N�x���ɂ�����{���̐X�іʐς́A��35��ha�ŁA���y�̖�55�����߂Ă���A���L�ʂł́A���L�т���13��ha�i�X�іʐς�37���j�A���L�т���22��ha�i�X�іʐς�63���j�ł���B���L�т̂����A�X�M�E�q�m�L�𒆐S�Ƃ����l�H�т͖�12��ha�i���L�іʐς�55���j�ł���B

- ���L�l�H�т̂���10���Q��ha�i��W���j���Ԕ���K�v�Ƃ���X�тŁA���̔����߂����Ԕ��̒x��ɂ��A�r�p�̊댯�������܂��Ă���B15�N�x����19�N�x�̂T�N�ԂłQ��ha���Ԕ������{�������A���܂��Ɏ����̍s���͂��Ȃ��X�т������c����Ă���B

- ��������{��y�����o�h���Ȃǂ̌��v�I�@�\�̎����I�����x�Ȕ����̂��߁A�ۈ����̎w����s���Ă���A19�N�x�����݂̎w��ʐς͖�18���S��ha�ł���B

- �X�т̑��ʓI�ȋ@�\�̔����ɂ́A�����I�ȗыƐ��Y�������s���ł��邪�A�ыƍ̎Z���̈����ɂ��A�X�ю{�Ƃ��K���ɍs���ɂ����ƂȂ��Ă���B

���L�ҕʁE�l�H�V�R�ѕʐX�іʐς̊����i19�N�x���j

��

- �X�т̌��v�I�@�\�̌���

- �Ԕ��A���сA�����蓙�̐X�ѐ����̑��i�i19�N�x�Ԕ����{�ʐρF��5,005ha�j

- ���w����L�t���ѓ��̑��l�ȐX�т̈琬�i19�N�x�����ʐ����w���ւ̗U���F��125ha�A�L�t���ѐ����F��724ha�j

- ���v�I�@�\���ቺ�����X�тɑ�����I�X�ѐ����̐��i

- �X�Â���̌��u���⋦�������̐X�Â��萄�i���Ɠ��ɂ�錧���Q���ɂ��X�ѐ��������̑��i

- �Ƃ����̌��C�ȐX�Â��茧���ł̓���

�@���̐���

�@�Ƃ����̌��C�ȐX�Â��茧����c�̐ݗ�

�@�Ƃ����̌��C�ȐX�Â��茛�͂̐���

�Ԕ���Ƃ̗l�q |

�������ꂽ�X�� |

- �X�т��x����ыƁE�؍ގY�Ƃ̐U��

- �ыƌo�c���P���̕��y�w����X�ю{�ƃR�X�g�ጸ�̂��߂��Ԕ��ސ��Y�o��ώZ�v���O�����J���A�ыƏA�Ǝ҂̈琬�m�ۂɑ���x��

- ��R�X�g�ыƂ̊�ՂƂȂ�ѓ��E��Ɠ��̐����⍂���\�ыƋ@�B�̓����E�������p�̑��i

- ����I�ɕi���̍������Y�ނ��������邽�߂̐l�H�����{�݂̓����x���⌧�Y�ނ̗��p�g��Ɍ�������g

- �X�т̓K���Ǘ�

- �X�є�Q��̐��i

- ����������Q�h����̎��{�i19�N�x�F��U�z146ha�A��Q�̔��|�쏜����1,900m3�j

- �R�Ύ��h�~�̕��y�[�������̎��{

�i2�j���l�Ȏ��R���̕ۑS

| �ڕW | ���D�ꂽ���R�̕ۑS�ɓw�߂܂��B ���g�߂ȗƂ��ďd�v�����n����_�n�̕ۑS�ɓw�߂܂��B ���s�s�n��̎��R���̕ۑS�ɓw�߂܂��B ���쐶�����̐����E�����Ԃ̕ۑS�ɓw�߂܂��B �����R�����̓K���Ǘ��ƗL�����p�ɓw�߂܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| ���R�ی슈���{�����e�B�A���y�l�z | �ڕW�l | 11,000 | 12,000 | 15,000 | ||

| �����l | 9,600 | 10,568 | 11,345 | |||

| �n��Z�����ɂ��L���Ȏ��R���n����g�n�搔�y�n��z | �ڕW�l | 31 | 33 | 36 | ||

| �����l | 30 | 31 | 34 | |||

| ������l������s�s�����ʐρym2�z | �ڕW�l | 12.7 | 12.8 | 13.3 | ||

| �����l | 12.4 | 12.9 | 13.1 | |||

| ���R�������n�掆��ʐρyha�z | �ڕW�l | 137,802 | 137,802 | 137,900 | ||

| �����l | 137,802 | 137,802 | 139,104 |

��

- �{�������R�����ʐς́A���ʐς���13��ha�Ō��y�̖�21�����߂Ă���A���E�Ɍւ���������������n������̖L���ȂW�̌������R����������B

- ���R�������ȊO�̗D�ꂽ���R��Βn�ɂ��ẮA���R���ۑS�n�����Βn���ۑS�n���Ɏw�肵�āA���̕ۑS�ɓw�߂Ă���A�����ł́A19�N�x���ŁA41����5,355ha���w�肵�Ă���B

- �ǍD�ȓs�s���̒�s�s���Q�̊ɘa�A�ЊQ���̔��ꏊ�ȂǁA���ړI�ȋ@�\��L����s�s�����ɂ��āA�����ł́A19�N�x���ŁA1,827����2,547.81ha����������Ă���B

��

- �D�ꂽ���R�̕ۑS

- �����T�[������o�^���n�ł���u�������̎����v�ۑS�̐��i

- �����Q�o�X�̉^�s�A�A����i�V�J�H�Q�e�������j�A�ړ��A���i�I�I�n���S���\�E���j�̏������ɂ�鉜�����n��̎��R���̕ۑS

- ���R�Ď����ɂ�鏄����ē��W���̐������ɂ�鎩�R�i�Βn�j���ۑS�n��̕ۑS

- ���n���E�_�n�̕ۑS

- �s�s�n��̎��R���̕ۑS

- �s�s�����̐������i�y�ъ��J�����̓K���Ȉێ��Ǘ�

- �J�������x�̓K�ȉ^�p�ɂ��s�s�n��̎��R���̕ۑS

- �r�I�g�[�v�̕ۑS�E�n��

- ���Ɍb�܂ꂽ�_����ԁi�G�R�r���b�W�j�̌`����ړI�Ƃ������������ۑS�̂��߂̎{�݂⍩���E�쒹���̂��߂̐A�͓��̐���

- ���R�����̓K���ȊǗ�

���R�����̌���

�N���b�N�Ŋg�債�܂�

�i3�j�������l���̕ۑS

| �ڕW | �����l�Ȗ쐶�����̕ی�ɓw�߂܂��B �����ȂNjM�d�Ȗ쐶�����̕ی��𐄐i���܂��B ���쐶�����̐����E�����Ԃ̊m�ۂɓw�߂܂��B ���쐶���b�̓K���ȕی�Ǘ��𐄐i���܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| ���b�ی���ʐρyha�z | �ڕW�l | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||

| �����l | 82,933 | 82,960 | 76,478 | |||

| �V�J�̐������x�y��/km2�z | �ڕW�l | 5.9 | 5.6 | 5.0 | ||

| �����l | 6.5 | 14.3 | 4.8 |

��

- �{���ł́A�C��̑��l����l�Ԃ̊������y�ڂ��Ă���e���̒n�捷���傫�����ƂȂǂ���A�n��ɂ���Đ������鐶���̎�ނ�̐����傫���قȂ��Ă���B

- �{��������Â���쐶�����Ƃ��ẮA�R�E�V���\�E�A�I�I�^�J�A�~���R�^�i�S�A�J���J�l�C�g�g���{�Ȃǂ���������B

- �ߔN�A�V�J�A�T���A�N�}�A�C�m�V�V�A�J���E�ȂǓ���̖쐶���b�̐��������������̕ω��ɂ��A�_�ѐ��Y�Ɣ�Q�⎩�R�A���ɑ���H�Q���������A�傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B

- ���ł́A16�N�x�Ɂu���b�h�f�[�^�u�b�N�Ƃ����v�s���A�����ɂ�����쐶�����̐����E����𖾂炩�ɂ����B�i�A���Q���i�A���j204�Q���A�����E�A����1,282������X�g�A�b�v�j

- ���b�̕ی��ړI�Ƃ������b�ی�������w�肵�Ă���A19�N�x����107����76,478ha�����b�ی�����w�肵�Ă���B

- �I�I�N�`�o�X���̊O�����𒆐S�ɕ������O�������m�F����Ă���A���Ԍn�ւ̉e�������O����Ă���B

��

- ���l�Ȗ쐶�����̕ی�

- �N�}�A�V�J�A�J���E���̐����������̎��{

- �����T�ԃ|�X�^�[����R���N�[����쒹�ʐ^�W���ɂ��ی�ӎ��̌[��

- ���a���b�~�쎖�Ƃɂ��쐶���b�̕ی�

- ���e���]�����x�����R���ۑS�������x�Ɋ�Â��쐶�����ی��ɌW��w��

- �M�d�Ȗ쐶���A����̕ی�

- ���b�h�f�[�^�u�b�N�Ƃ����̎��m�ɂ�镁�y�[���̎��{

- �~���R�^�i�S�̕ی��̎��{

- �쐶�����̐����E�����Ԃ̊m��

- �H�Q�h�~�̂��߂̃V�J�N���h�~��̈ێ���C��

- �쐶���b�̓K���ȕی�Ǘ�

- �u��10�����b�ی쎖�ƌv��v�Ɋ�Â������I�Ȓ��b�ی쎖�Ƃ̎��{

- �u���蒹�b�ی�Ǘ��v��v�Ɋ�Â��V�J�A�T���A�N�}�A�C�m�V�V�̉Ȋw�I�E�v��I�ȕی�Ǘ��̐��i

- �u�Ȗ،��쐶���b�ی�Ǘ��A��������c�v��u�Ȗ،��J���E����v��ʂ����L��I�ȕی�Ǘ���ɌW��A�������̎��{

- �O�����̐����E����̒�����

���b�h�f�[�^�u�b�N�Ƃ���

�i4�j���R�Ƃ̂ӂꂠ�������̐��i

| �ڕW | ���ӂꂠ�������̏���@��̒ɓw�߂܂��B ���l�ނ̋���Ɗ��p��}��܂��B �����R�Ƃ̂ӂꂠ���̏�̊m�ۂɓw�߂܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| ���c�s�s�����̗��p�Ґ��y���l�z | �ڕW�l | 395 | 400 | 420 | ||

| �����l | 384 | 392 | 395 | |||

| ���c�s�s�����ɂ�����C�x���g���y���z | �ڕW�l | 32 | 34 | 40 | ||

| �����l | 30 | 32 | 36 | |||

| ���R�ώ@��ɎQ�������l���y�l�z | �ڕW�l | 8,600 | 9,200 | 11,000 | ||

| �����l | 7,318 | 10,058 | 9,432 | |||

| ���R�ӂꂠ�������w���ғo�^�Ґ��y�l�z | �ڕW�l | 276 | 282 | 300 | ||

| �����l | 259 | 279 | 286 |

��

- ���������̂Ȃ����R�����̐���Ɉ����p���ł������߂ɂ́A���R�ӂꂠ��������ʂ��āA���R��m��A���̉c�݂Ɋ������A���炬�邱�Ƃɂ��A���R���ɂ���S�����ł������Ƃ��d�v�ł���B

- �������������⌧�����R�������ɂ����ẮA�����̐l�����R�Ƃӂꂠ�����Ƃ̂ł�������⒓�ԏ�Ȃǂ̌����{�݂���������Ă���A���R�ӂꂠ�������̏�Ƃ��Ċ��p����Ă���B

��

- �ӂꂠ�������̏���@��̒�

- �������R�����ٓ��ɂ����鎩�R�ώ@��̎��{�y�уz�[���y�[�W���ł̏��i19�N�x�F���R�ώ@��̎Q���Ґ�9,432�l�j

- �s�s�Ɣ_���̌𗬑��i

- �l�ނ̈琬�Ɗ��p

- ���R�ӂꂠ�������w���҂̗{���E�o�^�y�ъw�Z��s������Â��鎩�R�ώ@��ւ̎w���҂̏Љ�

- ���R�Ƃ̂ӂꂠ���̏�̊m��

- ���R�����̉��K�ȗ��p���i��}�邽�߂̕����A���n���̐����̎��{

- ��s�����R�����̗��p���i��}�邽�߂̕W���A�K�i���̐����̎��{

- �������{�K�n��̌��c���ԏ�A�Δȉ��n�A�C�^���A��g�ٕʑ��L�O�����A���T���Δȃ{�[�g�n�E�X���̊Ǘ��^�c

�C�^���A��g�ٕʑ��L�O����

�i5�j�݂ǂ�Â��芈���̐��i

| �ڕW | ���X�ѓ��̕ۑS��}��ƂƂ��ɁA�s�s���̗Ή��𐄐i���A���ӂ�錧�y�Â���ɓw�߂܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �Â��芈���̎Q���l���y�l�z | �ڕW�l | 7,200 | 7,600 | 9,000 | ||

| �����l | 6,829 | 7,219 | 7,688 | |||

| �̑��k���̗��p�Ґ��y���l�z | �ڕW�l | 22.0 | 24.0 | 30.0 | ||

| �����l | 19.2 | 23.5 | 23.4 | |||

| ���H�Ή������ykm�z | �ڕW�l | 520.6 | 521.4 | 526.8 | ||

| �����l | (17)519.6 | 520.6 | 521.8 | |||

| �u�̊�{�v��v����s�����̊����y���z | �ڕW�l | 48.5 | 51.6 | 54.5 | ||

| �����l | 34.1 | 48.5 | 51.6 |

��

- �{���͐X�т�_�n�Ȃǂ݂̂ǂ�Ɍb�܂�Ă��邪�A�ʂ⎿�̒ቺ�����O����Ă���B���S�ŏZ�݂悢�s�s���̐����̊ϓ_������A�݂ǂ�Â���̏d�v���������Ă���B

- �����̗Ή��ӎ������܂��Ă���B�܂��A�݂ǂ肪�L������v�I�@�\�ւ̊��҂����܂��Ă���A�m�o�n���ƁA�Z���݂̂ǂ�Â��芈����������������B

��

- ���y�Ή��̐��i

- �u��S���Ȗ،��Ή���{�v��v�Ɋ�Â��g�����h�ɂ�錧�y�̗Ή��̐��i

- ���A���ՁA�c�ؔz�t��A�݂�Ȃ̐X�Â��芈�����̕��y�[���̎��{

- �w�Z���Ή����̃R���N�[���̎��{�ɂ��Ή��ӎ��̍��g

- �u�̑��k���v�ݒu�ɂ��s�s�Ή��ӎ��̍��g�A�A���m���̕��y�[���̎��{

- �Ή����i�̐��̏[��

- �Â���l�ރo���N�̊��p��O���[���X�^�b�t�{���u�K��̎��{

- �X�у{�����e�B�A�l�b�g���[�N���̑��i

- �̏��N�c�̈琬�i192�c�A39,218���j

�݂�Ȃ̐X�Â��芈��

�i6�j���ӊ��̕ۑS�Ƒn��

| �ڕW | �����R�̐��ӂ�ۑS����ƂƂ��ɁA�������e���߂鐅�ӊ����m�ۂ��܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �����R�^��Â���̐��������ykm�z | �ڕW�l | 186.0 | 196.4 | 225.5 | ||

| �����l | 164.3 | 183.9 | 196.7 | |||

| �͐숤�슈���̎Q���l���y�l�z | �ڕW�l | 106,000 | 107,000 | 110,000 | ||

| �����l | 103,703 | 110,315 | 107,209 |

��

- �͐�́A�����A���ށA���ނȂǑ��l�Ȑ����̐����̏�ƂȂ��Ă���B

- �����ɂ́A�͐�␅�H�A�k���������̐e����Ԃ����݂��Ă���A�����̐��ӂƂ̂ӂꂠ����e���̏�Ƃ��Ȃ��Ă���B

��

- �͐�A���H�A�k���̕ۑS

- �u�����R�^��Â���E�k���Â���v�̎��{���ɂ�������������̐�����␅�ӂ̌i�ςȂǂɔz�������͐�E�k���̐����E�ۑS�̐��i

- �e����Ԃ̊m��

- �����炬�̂��鐅�ӁA�e�����̖L���Ȑ�Â���̎��{

- �g�߂ȗV�я�������̏�Ƃ��Ċ��p�ł��鐅�Ӌ�Ԃ̐������s���u���ӂ̊y�Z�v�v���W�F�N�g�̐��i

- �n��Z����W���c�̂̋��͂ɂ��͐�����̌���Ɖ͐숤��̌[���̎��{

�i7�j�ǍD�Ȍi�ς̕ۑS�Ƒn��

| �ڕW | �����j�A������n��̐������i�ƈ�̂ƂȂ����A�ǍD�Ȍi�ς̕ۑS�Ƒn���𐄐i���܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x | �s�X�n���������H�̖��d�������y���z | �ڕW�l | 12.6 | 12.9 | 14.2 |

| �����l | 10.2 | 11.5 | 12.0 | |||

| �i�όv�����s�����̊����y���z | �ڕW�l | 6.0 | 12.1 | 27.3 | ||

| �����l | 0 | 0 | 12.1 |

��

- ���R�A�s�s�A�_���Ȃǂ̒n��̐������i�ƈ�̂ƂȂ����ǍD�Ȍi�ς���j�I�A�����I��Y�Ɍb�܂�Ă���B

- �s�s�������ɍ��킹�Ĕ������X���݂̌`�����i�߂��Ă������A�����̍�����F�����̕s����A���菄�炳�ꂽ�d���△�����ɔ×����Ă���L�������̌i�Ϗ�̖��������Ă���B

��

- �i�ό`���̑����I���i

- �u�Ȗ،��i�Ϗ��v��u�i�ϖ@�v�Ɋ�Â��n��̓����������ǍD�Ȍi�ό`���̐��i

- �i�ύs���c�̂ɑ���i�σA�h�o�C�U�[�̔h���A�����ɂ��i�όv�����̑��i�i19�N�x�����i�ύs���c�́F�U�s���A�����i�όv�����F�S�s���j

- �ǍD�ȓs�s�i�ς̕ۑS�Ƒn��

- �S���t�����[�p�[�N�����Ƃ̐��i

- �Z���Q���^�ᔽ�L���������c�̂̊������i

- �d���ނ̒n������X�H���̐���

- �n��v�擙�̊��p���i�i19�N�x�����ݍ����21�s��93�ӏ��j

- �ǍD�Ȏ��R�E�_���i�ς̕ۑS�Ƒn��

- �Ƃ����ӂ邳�ƊX���i�Ϗ��Ɋ�Â��i�ϕۑS�̐��i�i�Ƃ����ӂ邳�ƊX�����e���x19�N�x�����ݗ��e�c�́F�U�c�́j

- �Ȗ،��_���i�σr�W�����Ɋ�Â��A�_���i�ς̕ۑS�E����

- ���j�I�E�����I�i�ς̕ۑS�Ƒn��

- �s���������s���������ۑ��C�����Ƃ�������Ɠ��ɑ���x���ɂ����j�I�i�ς̕ۑS�E�������i

- ���������؊X���̍P�v�I�ۑS�̂��߂̕ی�p�n���L�����ƁA�������ƁA�o�C�p�X�������Ƃ̐��i

�ǍD�Ȍi�ς��`�����Ă���X���i�����F�s�{�G�R���j

�R�@�n�����̕ۑS�ɍv������Љ�Â���

�n�����g���A�I�]���w�̔j��A�_���J�Ȃǂ̒n�������́A�l�̎Љ�o�ϊ����ɂ�����ւ̕��������N�ɂ킽���Ē~�ς��ꂽ���Ƃɂ���Đ��������̂ł���A��������l�ЂƂ�̍s���ɐ[���ւ��l�ދ��ʂ̉ۑ�ł���B

�@�������́A�n��ɂ�������ۑS�ւ̎�g���A�n����������ł��ɂ߂đ傫�Ȗ�����S�����Ƃ�F�����A�l�ދ��ʂ̐�����Ղł���n���̊���ǍD�ɕۂ��A�����̐���Ɉ����p���ł������߂ɁA��l�ЂƂ�̃��C�t�X�^�C���₠���鎖�Ɗ��������̎��_���猩�����A���ɔz��������g�����H����K�v������B

�@���̂��߁A�n�������̉����Ɍ����A�n�悩��̎�g�𒅎��Ɏ��{���邱�Ƃ�A���ۑS�Ɋւ���n�悩��̍��ۋ��͂ɓw�߂邱�ƂȂǂɂ��u�n�����̕ۑS�ɍv������Љ�Â���v��ڕW�Ƃ���B

�i1�j�n�����g���h�~��̐��i

| �ڕW | ���u�Ȗ،��n�����g�����n�搄�i�v��v���Ɋ�Â��A�����A���ƎҁA�s������̂ƂȂ��āA�������ʃK�X�̍팸�𐄐i���܂��B ���ȃG�l���M�[�̐��i���V�G�l���M�[�̓����ɂ��A�G�l���M�[���L���ɗ��p�ł���Љ��ڎw���܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| �������������ʃK�X�r�o�ʁy��-�b�n2�z | �ڕW�l | 62,897 | 61,933 | 59,040 | ||

| �����l | (15)62,809 | 59,446 | 58,739 | |||

| ���H�����ɂ����_���Y�f�r�o�팸�� �y��-�b�n2�z |

�ڕW�l | 15,552 | 38,009 | 179,538 | ||

| �����l | (17)0 | 12,500 | 40,500 |

��

- �{���ł́A���s�c�菑�̍팸�ڕW�܂��āA�u�Ȗ،��n�����g�����n�搄�i�v��v�ɂ����āA��N��0.5���팸�i�r�o�ʖ�18,056�炔-�b�n2�j��ڕW�Ƃ��Ă���B

- 14�N�x�̖{�����������ʃK�X���r�o�ʂ́A��_���Y�f�Ɋ��Z���āA��20,768�炔-�b�n2�ł���A��N�i�Q�N�j�Ɣ�r���A14.4���������Ă���B

- �r�o���ʂɓ����S���Ɣ�r����ƁA�����ƁA�^�A����̐�߂銄�����傫���A�ƒ�A�Ɩ����傪�������X���ɂ���B

- 19�N�x�̌��ɂ������������ʃK�X�̔r�o�ʂ́A���v�̌��ʁA19,685�炔-�b�n2�ł������B

��

- �n�����g���h�~��̑����I�Ȑ��i

- �Ȗ،��n�����g���h�~�������i�Z���^�[���Ƃ��̊�����c�Ƃ̘A�g�ɂ�镁�y�[���̎��{

- �Ȗ،��n�����g���h�~�������i���̈Ϗ��i19�N�x���F90���Ϗ��j

- �L��}�̂����p�������y�[����������̎��{

- �Ȗ،������ۑS������s�v��̐��i

���z�����d�V�X�e����ݒu�����Z��

- �ȃG�l���M�[��G�l���M�[�L�����p�̐��i

- �ȃG�l�`�������W����̎��{

- �n�����g����A�h�o�C�U�[�̓o�^�E�h���i19�N�x�h�������F�X���j

- ��������Z���^�[�ł��d�r�b�n�����̉^�p�J�n���d�r�b�n�����������i�̂��߂̃Z�~�i�[�̎��{

- �u�Z��\�\�����x�v�̕��y�E���i���ɂ��ȃG�l���M�[�Z��̕��y�g��

- �V�G�l���M�[�E�����p�G�l���M�[�̗��p�̐��i

- ��ʏZ�����z�����d�V�X�e�������ݕt�̎��{

- �������z�����d�̗��擱��

- �Z�~�i�[�̎��{���ɂ���V�G�l���M�[�Ɋւ��镁�y�[���̎��{

- �����Ԃ������_���Y�f�r�o�ʍ팸�̐��i

- �G�R�h���C�u�L�����y�[����u�K��̎��{�ɂ���G�R�h���C�u�̕��y�[���̎��{

- �����p�Ԃւ̃N���[���G�l���M�[�Ԃ̗��擱���i19�N�x�T�䓱���j

- �����Ԍ�ʎ��v�̒ጸ�Ɋ�^�����ʎ��v�}�l�W�����g�{��̓W�J

- �Ƃ���������ʃl�b�g���[�N�`����{�w�j�̍���y�юq�ǂ��������ǖ{�̍쐬���ɂ�������ʋ@�ւ̗��p���i

- �F�s�{�s�����g���V��ʃV�X�e�������̌����x��

- �X�ѐ����A�Ή��̐��i�Ɩ؍ޗ��p�̐��i

- �u�Ȗ،��n�����g���h�~�X�ыz���������i�v��v�⢓Ȗ،���P���ۈ����������{�v�棂̍��蓙�ɂ��v��I�ȐX�ѐ����̐��i

- �u��S���Ȗ،��Ή���{�v��v�Ɋ�Â��Ή��{��̑����I�E�v��I���i

- �u���L�{�݂̖ؑ��E�؎����Ɋւ����v�Ɋ�Â��������̌��z�H�����ɂ����錧�Y�ނ̐ϋɓI�ȗ��p

- �u���L�{�ݓ��ɂ�����؍ޗ��p���i�s���v��i����19�N�`22�N�x�j�v�̍���

|

|

|

���d�r�b�n�����Ƃ� �@Energy Service Company�̗��ŁA�H���r���Ȃǂ̌����̏ȃG�l���M�[�Ɋւ����I�ȃT�[�r�X�i�ȃG�l���M�[�f�f�E�v�E�{�H�E�����ݔ��̕ێ�E�^�]�Ǘ��E���Ǝ������B�Ȃǁj���d�r�b�n�����҂����A����ɂ���ē�����ȃG�l���M�[���ʂ����Ǝ҂��ۏ��A�팸�������M����̒������d�r�b�n�T�[�r�X���ƌڋq�̗��v�ݏo�����Ƃł��B |

�@���G�R�h���C�u10�̂����� �@�P�@�ӂ���A�N�Z���we�X�^�[�g�x �@�Q�@�������̏��Ȃ��^�] �@�R�@���߂̃A�N�Z���I�t �@�S�@�G�A�R���̎g�p���T���߂� �@�T�@�A�C�h�����O�X�g�b�v �@�U�@�g�@�^�]�͓K�� �@�V�@���H��ʏ��̊��p �@�W�@�^�C���̋�C�������܂߂Ƀ`�F�b�N �@�X�@�s�v�ȉו��͐ς܂��ɑ��s �@10 ���ԏꏊ�ɒ��� |

�i2�j�I�]���w�ی��̐��i

| �ڕW | �������t����������C���ɕ��o����Ȃ��悤�A����̓O���}��܂��B |

��

- ��C���ɕ��o���ꂽ�t�����ޓ����I�]���w��j�A�l�̌��N�����Ԍn�ɏd��ȉe�����y�ڂ����Ƃ����O����Ă���B

- �I�]���w�ی�̂��߁A�䂪���ł́A�I�]���w�ی�@�Ɋ�Â��I�]���w�j���̐��Y��A�o���̋K���A�r�o�}�����t��������j��@�ɂ��ƂÂ��t�����ނ̉���E�j���i�߂Ă���B

��

- �t��������E�K�������̐��i

�S�@���ۑS�����ւ̐ϋɓI�ȎQ��

�u���ւ̕����̏��Ȃ��z�^�̎Љ�Â���v�u�l�Ǝ��R���������鏁���̂���n��Â���v�u�n�����̕ۑS�ɍv������Љ�Â���v���������邽�߂ɂ́A�����A���ƎҁA�s���̂��ׂĂ̎�̂��A�l�Ǝ��R�̊ւ�������ɂ��Ă̗����ƔF����[�߁A�ƒ�A�w�Z�A�E��A�n��ȂǁA�������ɂ�������ۑS�ւ̎�g��A���݂��̎�g���x�������A�g�Ƌ������K�v�ł���B

�@���̂��߁A���ꂼ��̗���ɉ������K�Ȗ������S�̉��ɁA�u���ۑS�����ւ̐ϋɓI�ȎQ���v��ڕW�Ƃ���B

�i1�j����I�Ȋ��ۑS�����̑��i

| �ڕW | �������A���ƎҁA�s���̊e��̂��A���ւ̕����̏��Ȃ����C�t�X�^�C���⎖�Ɗ����̎����Ɍ����A����I�A�ϋɓI�Ɏ��g�ގЉ��ڎw���܂��B ���������悵�����}�l�W�����g�V�X�e���̍��ۋK�i�ł���ISO14001�̔F�؎擾��ڎw���܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| ISO14001�R���o�^�����y���z | �ڕW�l | 347 | 367 | 400 | ||

| �����l | 292 | 347 | 363 | |||

| �G�R�A�N�V����21�F�ؓo�^���Ə����y���Ə��z | �ڕW�l | ���� | ���� | ���� | ||

| �����l | 4 | 36 | 52 | |||

| �Ƃ��̊�����c������y�c�́E�l�z | �ڕW�l | 520 | 540 | 600 | ||

| �����l | 483 | 419 | 347 | |||

| �O���[�����B���i���j����s�����̊����y���z | �ڕW�l | ���� | ���� | ���� | ||

| �����l | 14.3 | 22.6 | 19.4 | |||

| �G�R�t�@�[�}�[�̔F��Ґ��y�l�z | �ڕW�l | 6,400 | 6,800 | 8,000 | ||

| �����l | 5,578 | 6,570 | 7,683 |

��

- �����̊����ւ̊S�͍��܂��Ă�����̂̋�̓I�Ȋ��ۑS�̎�g�Ɍ��т��Ă��Ȃ��B

- �n��ɂ�����������c�̂̊����͊��������Ă��Ă���B

- ISO14001�̔F���擾���鎖�Ǝғ��������Ă��Ă���A19�N�x�����݂ŁA�����ł�363�̎��Ǝғ����F���擾���Ă���B

- 19�N�x�����݁A���ۑS�^�_�����i���j�����肵���s�������́A24�s���i���s���j�ł���B

- ���ɔz�������_�ƂɎ��g�ސ��Y�ҁi�G�R�t�@�[�}�[�j�́A19�N�x������7,683�����F�肳��Ă���B

��

- ���ɔz���������C�t�X�^�C���̊m��

- �u�Ƃ��̊�����c�v���̊��c�̂Ƃ̘A�g����͂ɂ��e�핁�y�[�������̐��i

- �n��̃��[�_�[�Ƃ��Ċ��ۑS���������H���Ă���l�ނւ̎x��

- ���Ɗ����ɂ�������ۑS�����̑��i

- ISO14001��G�R�A�N�V����21�̕��y��F�؎擾�x���̂��߂̍u�K��̎��{

�G�R�e�b�N�Ƃ��̊�2008

- ���ۑS�^�_���̐��i

- �G�R�t�@�[�}�[�̈琬�E�x��

- ���w�_���E���w�엿�g�p�ጸ�̐��i

- �Ƃ����g�H�Ɣ_�h�ӂꂠ���t�F�A���̏���Ҍ𗬎��Ƃ̊J�Ó�

- �u�Ȗ،��͔엘�p���i���c��v�̊��p�ɂ��͔�̗��ʁE���p�̑��i

- �u���ۑS�^�{�Y�m����{���j�v�ɉ������{�Y�o�c�ɂ��������̐��i

- �ƒ{�r�����̏����◘�p�ɌW��{�݁A�@�B�����ɑ���x��

- ���ɂ₳���������h���}�j���A���̍���E���y���ɂ����ƒ��a�̂Ƃꂽ���Y�Z�p�̐��i

- �s���̗���s���̐��i

- �e��v��A�w�j���Ɋ�Â����̎���I�Ȋ��ۑS�����̎�g

�@�Ȗ،������ۑS������s�v�恃����v�恄�A�Ȗ،��O���[�����B���i���j�A

�@�Ȗ،��������Ɗ��z���w�j�A�Ȗ،��C�x���g���z���w�j - ������ISO14001�F�؎擾

�@���{���ɂ�����F�؎擾�i20�N�R��14���F�؎擾�j

�@�ی����Z���^�[�ɂ�����F�؎擾��

- �e��v��A�w�j���Ɋ�Â����̎���I�Ȋ��ۑS�����̎�g

�n�����g���h�~�̂��߂Ɏ������͂ǂ̂悤�ɍs�������炢���́H

�N���b�N�Ŋg�債�܂�

�i2�j���w�K�E���y�[�������̐��i

| �ڕW | ���w�Z�A�n��A�E�ꓙ�ɂ��������w�K�𐄐i���܂��B �������̓K�Ȓɓw�߂܂��B |

| �w�W | �w�W���� | �N�x | 16�N�x | 18�N�x | 19�N�x | 22�N�x |

| ���w�K�֘A���Ƃ����{���Ă���s�����̊����y���z | �ڕW�l | 68 | 76 | 100 | ||

| �����l | 46.9 | 83.9 | 83.9 | |||

| ���E�s�����ɂ��������w�K�֘A���Ǝ��{�����y���z | �ڕW�l | 761 | 770 | 800 | ||

| �����l | 743 | 1,172 | 1,702 | |||

| ���ǂ��G�R�N���u�Q���Ґ��i�v�j�y�l�z | �ڕW�l | 15,790 | 17,600 | 23,000 | ||

| �����l | 12,245 | 16,165 | 17,535 | |||

| �����猤�C�Q���Ґ��i�v�j�y�l�z | �ڕW�l | 257 | 280 | 350 | ||

| �����l | (17)234 | 248 | 274 | |||

| �C���^�[�l�b�g�Ŋ��u���̎�u�y��z | �ڕW�l | ���� | ���� | ���� | ||

| �����l | 25 | 30 | 33 | |||

| ���̊��֘A�z�[���y�[�W�ւ̃A�N�Z�X�����y�猏�z | �ڕW�l | 1,854 | ||||

| �����l | (19)1,627 | - | 1,627 | |||

| ���֘A�̃z�[���y�[�W���J�݂��Ă���s�����̊����y���z | �ڕW�l | ���� | ���� | ���� | ||

| �����l | 15.9 | 18.2 | 70.1 |

��

- �w�Z�ɂ��������w�K�̎�g�͒蒅���Ă��Ă���B

- ����s�������{�������w�K�֘A���Ƃ̐����N�X��������ȂǁA�w�Z��n��ɂ��������w�K�̎Q������@��͏[������Ă��Ă���A���w�K�̎�g���蒅���Ă��Ă���B

- ���w�K�ʼn萶�����S����̓I�Ȋ��ۑS�̎�g�ɂȂ��Ă����K�v������B

��

- ������E���w�K�̏[��

- ���ǂ��G�R�T�����̎��{�����ǂ��G�R�N���u�ւ̎x���ɂ�����w�K�̐��i

�@���ǂ��G�R�N���u�i19�N�x�F42�N���u�A1,380�l�j - �����w�Z�ł̐X�сE�ыƑ̌��w�K���̏��N�c�����ւ̎x�����ɂ��X�����w�K�̐��i

�@�̏��N�c�i19�N�x�F192�c�A39,218�l�j - ���R�ώ@��̎��{

- ������Z���^�[�A�ی����Z���^�[���̎{�݂����p�����w�K�@��̒�

- ���ǂ��G�R�T�����̎��{�����ǂ��G�R�N���u�ւ̎x���ɂ�����w�K�̐��i

- ������E���w�K�̐��i�̐��̐���

- ���y�[�������̐��i

- �L���s���ɂ��L����N���[���A�b�v�t�F�A2007���̊��C�x���g�̎��{

- ����19�N�x���̏y�ю{��Ɋւ�����̍쐬��z�[���y�[�W�u�Ƃ����̊��v�̏[��

�T�@���ʓI��ՓI�{��̓W�J

�i1�j���e���]���̐��i

- �u���e���]���@�v�y�сu�Ȗ،����e���]�����v�̓K�ȉ^�p

- ���e���]���̎��{�i19�N�x�F�P���@�����ԗp�e�X�g�R�[�X�̑����̎��Ƃɂ��āj

�i2�j�����y�ь����̎��{

- �ی����Z���^�[�ɂ����钲������

- �y��C���W�z

- �L�Q��C�����������j�^�����O�������ʂ̎��܂Ƃߕ��тɒlj������̕��͌����y�ђ���

- �_���J�y�����V���q������

- ��C���Ɋւ���s���˗�����

- �y�����W�z

- �Ȗ،����̐����ɂ����鉻�w�����Ɋւ��钲��

- ���̌E����̖A�Ɋւ��钲������

- ���̌̃R�J�i�_������

- ��ǂԒ���

- ���w�����������Ԓ���

- �_���J���j�^�����O�i�����j����

- �����Ɋւ���s����������

- �y�p�����W�z

- �n�Z�X���O�̗L�����p�Ɋւ��錤��

- �p�����Ɋւ���s����������

- �_�C�I�L�V�����̑���

- �ыƃZ���^�[�ɂ����钲������

- �����̐X�Ǘ��������ɂ����钲������

- �G�T�����Ƃ��Ă̎��R�A���̕ω����c�L�m���O�}�̍s���ɗ^����e���Ɋւ��錤��

- �C�m�V�V�������x�̔c����@�̊J�����тɌ��ʓI�ߊl�Z�p�̊m���Ɋւ��錤��

- �쐶���b�̔�Q�h���Z�p�̊m���Ɋւ��錤��

- �쐶���b�̕a���y�ъ������̎��ԉ𖾂Ɋւ��錤��

- �_�Ǝ�����ɂ����钲������

- �����גጸ�Z�p�̊J��

- �����w�_���Z�p�̊J��

- �{�Y������y�ї��_������ɂ����钲������

- �ƒ{�r�����̓K�������Ƒ͔엘�p�Ɋւ��錤��

- ���L�A�Q����Ɋւ��錤��

- �o�C�I�K�X�v�����g�̗L�����E���p���Ɋւ��錤��

�ی����Z���^�[�ł̌���

�i3�j�����̐����E��

- �u����19�N�x���̏y�ю{��Ɋւ�����v�y�ъT�v�Łu�Ƃ����̊��v�̍쐬

- �z�[���y�[�W�ɂ�����

�@�@�@�u�Ƃ����̊��v�u�Ƃ����̐�v�u�Ƃ����̎��R���v

�i4�j�y�n���p�ʂ���̊��z��

- ��K�͊J�����ƂɊւ���y�n���p�̎��O�w��

- ��K�͌��z���̌��z�Ɋւ��鎖�O�w��

�i5�j���Q����������

�i6�j�H��E���Ə��̐��i

- �H��E���Ə�ɑ���K���I�[�u

- �V�K���n���Ə�̎��O���c19�N�x�F11��

- ���Q�h�~����

- �H��E���Ə�ɑ���U���I�[�u

- ���ۑS�����̗Z��

- �u�K��̊J��

- ���ۑS����