地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題は、人間の社会経済活動による環境への負荷が長年にわたって蓄積されてきたことにより生じたものであり、私たち一人ひとりの行動に深く関わる人類共通の課題です。

私たちは、地域における環境保全への取組が地球環境を守る上での重要な役割を持つことを認識し、地球にやさしい行動を実践していく必要があります。

このため、地球環境問題の解決に向け、地域からの取組を着実に実施することなどにより、「地球環境保全に貢献する社会づくり」を目指します。

1 地球温暖化防止対策の推進

1 地球温暖化問題の概要

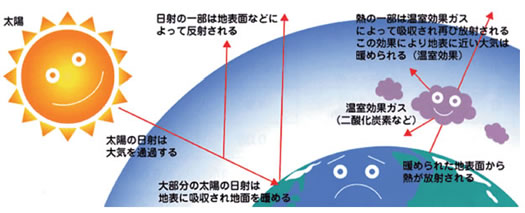

1 地球温暖化の仕組み

- 地球上の気温は、地表から放射された熱を吸収し再放射する二酸化炭素などの「温室効果ガス」の働きにより、適度な気温に保たれています。

- しかし、産業革命以降、化石燃料の大量消費など人間の活動により温室効果ガスが大量に排出され、地球上の気温が上昇しています。これが地球温暖化です。

2 地球温暖化の影響

- 19年2月に公表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次報告書では、過去100年間で、世界の平均気温が0.74℃上昇し、21世紀末までに、最大6.4℃上昇し、平均海水面が最大59cm上昇すると予測しています。

3 国際的な取組

- 4年にブラジルで、「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」が開催され、地球温暖化を防止するための「気候変動枠組条約」が採択されました。

- 9年12月に京都で開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3:地球温暖化防止京都会議)」では、先進各国に対する二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減目標を定めた「京都議定書」が採択されました。

- 我が国では、14年6月、京都議定書を批准しました。

- その後、ロシアが批准したことを受け、17年2月に京都議定書が発効しました。

4 我が国の取組

- 10年に、「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」が制定されました。

- 17年2月の京都議定書の発効を受けて、17年4月に「京都議定書目標達成計画」が策定されました。

地球温暖化のしくみ

2 温室効果ガスの削減目標と本県の排出状況

1 温室効果ガス排出量の削減目標

- 京都議定書目標達成計画においては、温室効果ガスの排出量の削減目標として基準年比-0.5%を掲げています。

- 本県では、京都議定書の削減目標を踏まえて、「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」において、基準年比0.5%削減(排出量約18,056千t)を目標としています。

温室効果ガス排出量の将来予測と削減目標

2 温室効果ガス排出量の概要

- 14年度の本県の温室効果ガス総排出量は、二酸化炭素に換算して、約20,768千t-CO2であり、基準年(2年)と比較し、14.4%増加しています。

- 排出源別に内訳を全国と比較すると、製造業、運輸部門の占める割合が大きく、家庭、業務部門が小さい傾向にあります。

- 19年度の県における温室効果ガス排出量は、推計の結果、19,685千t-CO2でした。

排出源別のCO2排出量の占める割合

(14年度)

3 地球温暖化防止対策

1 地球温暖化防止対策の総合的な推進

- 県の地球温暖化対策を計画的・総合的に推進するため、温室効果ガスの削減目標の設定とそれを達成するための県の施策及び県民、事業者、行政の行動指針を具体的に示した「栃木県地球温暖化対策地域推進計画」に基づき各種施策に取り組んでいます。

- 栃木県地球温暖化防止活動推進センターやとちの環県民会議との連携により、エコテックとちの環やエコライフフォーラム等を実施しました。

- 「地球温暖化対策推進法」に基づく栃木県地球温暖化防止活動推進員を19年度は57名委嘱(計90名)し、県内各地で、地球温暖化の現状や対策の重要性についての啓発を行いました。

- 広報媒体の活用や県内の小中学校への環境演劇の巡回公演など、さまざまな機会を通じて地球温暖化の防止に向けた普及啓発などを行っています。

- 県自らが行う事業活動の中で生じる環境への負荷を低減するため、栃木県庁環境保全率先実行計画に基づき、温室効果ガスの排出抑制などについて率先して行動することとしており、県のすべての組織(病院、企業局、県立学校、警察を含む。)で取組を行っています。

エコテックとちの環2008

2 省エネルギー・エネルギー有効利用の推進

- 省エネの実践活動の取組を顕彰する省エネチャレンジ大作戦の実施により、省エネ型ライフスタイルの普及定着に取り組んでいます。

- 企業に対する技術的な指導・助言を行うアドバイザーの派遣やESCO事業の普及に向けたセミナーを実施しています。

- 県有施設へのESCO事業の導入を推進しており、県立がんセンターで18年度から導入し、19年4月から運用を開始しています。

- 省エネルギー住宅の普及拡大を図るため、省エネルギー性能を含む「住宅性能表示制度」の普及や、住宅建設業者等向けの講習会により省エネルギー化技術者を養成しています。

3 新エネルギー・未利用エネルギーの利用の推進

- 一般住宅用太陽光発電システムの設置に必要な資金の融資制度を創設し、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及促進を図っています。

- 新エネルギーに対する理解を促すとともに、県自らの活動による二酸化炭素の排出抑制に取り組むため、学校や県民利用施設に大規模太陽光発電システムの整備を率先して進めています。

太陽光発電システムを設置した住宅

4 自動車からの二酸化炭素排出量削減の推進

- 県民を対象に、地球にやさしい運転を心がけるエコドライブキャンペーンやエコドライブ講習会を実施し、自動車からの温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。

- 県では、公用車にクリーンエネルギー自動車導入を進めています。19年度はハイブリッド自動車4台、天然ガス自動車1台を導入し、県のクリーンエネルギー自動車保有台数は79台となりました。

- 都市部におけるレンタサイクルや循環バスの運行などにより自動車交通需要の低減を推進しています。

- 公共交通の活性化のため「とちぎ公共交通ネットワーク形成基本指針」を策定しました。

- 公共交通機関の利用促進のため、子ども向けに副読本を作成しました。また、毎月1日と15日を「バス・鉄道利用デー」と定めて呼びかけを行っています。

- 公共交通の利便性の向上や利用促進策の検討を行っています。

- 宇都宮市が取り組んでいる新交通システムの成立性・実現性の検討について積極的に支援しています。

エコドライブキャンペーン

ESCO事業とは

Energy Service Companyの略で、工場やビルなどの建物の省エネルギーに関する包括的なサービス(省エネルギー診断・設計・施工・導入設備の保守・運転管理・事業資金調達など)をESCO事業者が提供し、それによって得られる省エネルギー効果を事業者が保証し、削減した光熱水費の中からESCOサービス料と顧客の利益を生み出す事業です。

エコドライブ10のすすめ

- 1 ふんわりアクセル『eスタート』

- 「やさしい発進を心がけましょう」

- 2 加減速の少ない運転

- 「車間距離は余裕をもって、交通状況に応じた安全な定速走行に努めましょう。」

- 3 早めのアクセルオフ

- 「エンジンブレーキを積極的に使いましょう。」

- 4 エアコンの使用を控えめに

- 「車内を冷やし過ぎないようにしましょう。」

- 5 アイドリングストップ

- 「無用なアイドリングをやめましょう。」

- 6 暖機運転は適切に

- 「エンジンをかけたらすぐ出発しましょう。」

- 7 道路交通情報の活用

- 「出かける前に計画・準備をして、渋滞や道路障害等の情報をチェックしましょう。」

- 8 タイヤの空気圧をこまめにチェック

- 「タイヤの空気圧を適正に保つなど、確実な点検・整備を実施しましょう。」

- 9 不要な荷物は積まずに走行

- 「不要な荷物を積まないようにしましょう。」

- 10 駐車場所に注意

- 「渋滞などをまねくことから、違法駐車はやめましょう。」

5 森林整備、緑化の推進と木材利用の推進

- 森林は、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を吸収し、炭素の形で長期間貯蔵するほか、蒸散作用により気候を緩和するなど、地球温暖化を防止する上で大きく期待されています。「栃木県地球温暖化防止森林吸収源対策推進計画」や「栃木県第1期保安林整備実施計画」を策定し、計画的な森林整備を促進し、健全な森林づくりに取り組んでいます。

- 「県有施設等における木材利用推進行動計画」を策定し、公共施設等において木材を積極的にかつ長期間利用することにより、木材の持つ炭素の貯蔵機能の発揮に努めています。

公園での木材を活用した遊具(芳賀町)

地球温暖化防止のために私たちはどのように行動したらいいの?