○文書管理システム運用管理要領

平成13年3月30日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、文書管理システム(以下「システム」という。)の運用に関して、栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号。以下「規程」という。)及び電子文書取扱要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(システムの目的)

第2条 システムは、文書等の発生から廃棄までのライフサイクルを管理し、保管文書の削減や迅速な文書等検索による情報の有効活用を行うことによって、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要領において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「ユーザID」とは、利用者を識別するため、システムに登録したコードをいう。

(2) 「パスワード」とは、システムが利用者を認証するため、利用者自身が管理する暗証記号をいう。

第2章 システムの運用管理

(システムの統括管理)

第4条 このシステムの統括管理は、文書学事課長が行う。

2 文書学事課長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完結文書情報等の保守に関すること。

(2) システムで使用する各種コードの管理に関すること。

(3) システムで処理される各種統計情報の管理に関すること。

(4) システム障害時の対応に関すること。

(5) システム関連機器(マロニエ21ネットの機器を除く)の設置及び維持管理に関すること。

(6) システムで処理される発送、浄書受付、公印押印等の日付の管理に関すること。

(7) その他システムの利用方法及び運用に関すること。

(システム管理者)

第5条 文書学事課長は、文書学事課に所属する職員から、システム管理者を任命するものとする。

2 システム管理者は、文書学事課長の指示により、前条第2項各号に定める事務を処理する。

(利用者)

第6条 システムの利用を行うことができる者(以下「利用者」という。)は、マロニエ21ネットの利用者とする。

(特権ユーザ)

第7条 本庁各課室及び各出先機関(以下「各所属」という。)内文書情報を適正に管理するため、次の各号に定めるシステムの特別な機能等を利用することができるユーザIDを設け、当該ユーザIDを用いてシステムの操作を行える者(以下「特権ユーザ」という。)を各所属に置くものとする。

(1) 所属の利用者が作成している文書の確認

(2) 簿冊情報を分類するガイド情報の管理

(3) 栃木県文書等取扱規程第37条第1項本文の規定により発送した文書の発送年月日の登録

2 特権ユーザは、各所属の長及び栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)第4条第5項に定める文書管理主任とし、パスワードは、特権ユーザが共同で管理する。

(公印管理ユーザ)

第7条の2 利用者が作成した文書の公印押印年月日等を適正に管理するため、次の各号に定めるシステムの特別な機能等を利用することができるユーザIDを設け、当該ユーザIDを用いてシステムの操作を行える者(以下「公印管理ユーザ」という。)を栃木県公印規程(昭和49年栃木県訓令第15号)別表第2に定める公印の保管管理を行う課所等に置くものとする。

(1) 押印すべき文書と原議の照合

(2) 公印押印年月日の登録

2 公印管理ユーザは、栃木県公印規程第4条第1項に規定する公印管理者とし、パスワードは、公印管理ユーザが管理する。

(ユーザIDの登録、変更及び削除)

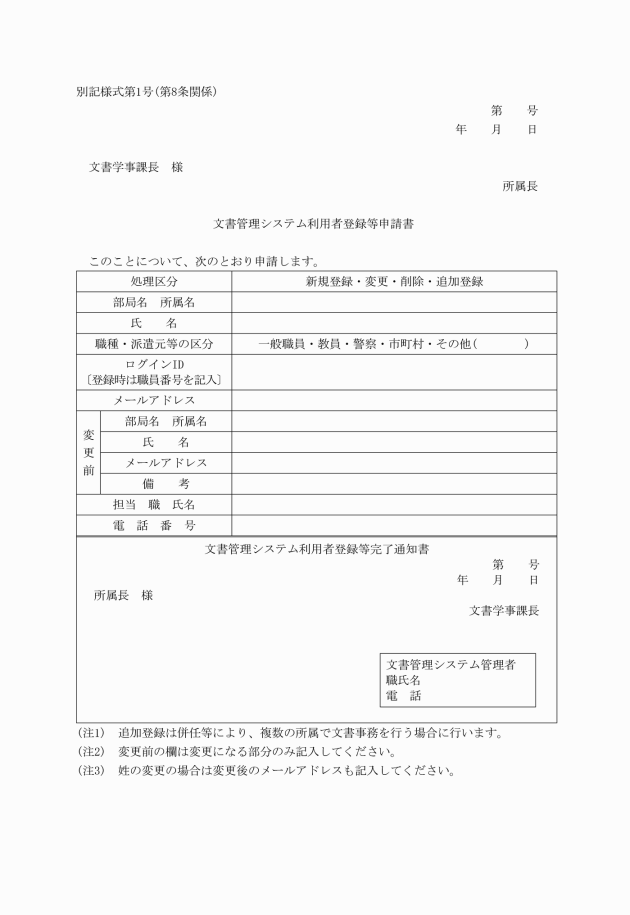

第8条 ユーザIDの登録、変更及び削除を要するときは、各所属の長は、文書学事課長が一括して処理する場合を除き、「文書管理システム利用者登録等申請書」(別記様式第1号)を文書学事課長宛て提出するものとする。

(利用時間)

第9条 システムを利用することができる時間は、7時から24時までとする。ただし、文書学事課長が、システムの保守作業を行うために必要と認めたときは、システムの利用時間を変更することができる。

2 文書学事課長は、前項の規定によりシステムの利用時間を変更するときは、あらかじめ各所属の長に通知するものとする。

(パスワード)

第10条 利用者及び公印管理ユーザは、ユーザIDを取得後、速やかにパスワードを設定するものとする。

2 文書学事課長は、特権ユーザのパスワードを毎年度初めに初期化し、親展文書等により、文書管理主任に通知するものとする。この場合において、文書管理主任は、速やかにパスワードを設定するものとする。

3 利用者及び文書管理主任は、設定したパスワードを6か月に1回以上変更するものとする。

4 文書学事課長は、利用者及び文書管理主任がパスワードの設定及び変更を行うよう、対策を講じるものとする。

5 システム管理者は、パスワードの忘失について利用者から申し出があったときは、システム管理者から利用者本人に速やかに電話を発信し、利用者自身が口述した氏名及びユーザIDと、登録済みのデータが一致することをシステムによって確認した上で、その場でパスワードの初期化を行うものとする。この場合において、利用者は速やかにパスワードの再設定を行うものとする。

(利用上の遵守事項)

第11条 システムを利用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 個人情報の保護に努めること。

(2) システムの運用に支障を生じさせる行為をしないこと。

(3) システムで管理する情報を改ざん、損傷又は滅失させないこと。

(4) ユーザID等を不正に使用しないこと。

(5) ユーザID及びパスワードを適正に管理すること。

(障害時の対応)

第12条 利用者は、システム上に障害を発見した場合には、文書学事課長にその状況を通報するものとする。

2 文書学事課長は、前項による通報を受けた場合は、システムを回復させるための措置を講ずるものとする。

3 文書学事課長は、管理運用上必要な場合は、第9条の規定にかかわらず、利用者への事前の通知なしにシステムを停止することができる。

第3章 システムの利用

(収受、進行管理)

第13条 利用者は、規程第12条に定める収受文書の登録を行う場合は、システムの収受登録で、必要な事項を入力するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、収受文書の登録を省略することができる。

(1) 刊行物、ポスター、挨拶状その他これらに類する軽易な文書

(2) 収受文書の登録が事務処理の効率化等の観点から合理的でなく、かつ、適正な文書管理に支障がないと各所属の長が認めたもの

2 文書管理主任は、システムを利用して収受文書の進行管理を行うものとする。

(回議、供覧)

第14条 利用者は、規程第17条に定める回議又は同第20条に定める供覧を行う場合は、システムの文書作成機能で、回議書又は供覧書を作成するものとする。

ただし、新たに(又は運用中の)各種業務処理システムを利用して回議書等の作成を行う場合等で、文書学事課長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 マロニエ21ネットユーザーではない職員が回議書又は供覧書の作成を行う場合は、その職員に代わり利用者が必要事項をシステムに入力するものとする。

3 規程第28条及び電子文書取扱要領第5条に定める電子決裁を行う場合は、文書情報等の入力及び添付文書の添付を行い、回議又は供覧先の相手に、電子決裁機能を利用して送信するものとする。この場合において、送信を受けた決裁権者等は、システムの画面上でこれを閲覧し、その是非を判断して、認否の別を登録するものとする。

4 文書管理主任は、システムを利用して作成文書の進行管理を行うものとする。

(完結処理)

第15条 利用者は、回議又は供覧した文書の処理が完結したときは、回議したものは決裁日及び施行日を、供覧したものは供覧終了日を、速やかにシステムに入力し、文書情報を確定させる処理(以下「完結処理」という。)を行わなければならない。

(ファイル基準表)

第16条 各所属の長は、システムで処理を行うために必要な文書情報登録用初期データとして、毎年度、翌年度のファイル基準表を作成し、文書学事課長に提出するものとする。この場合において、栃木県情報セキュリティ対策基準(令和2(2020)年4月1日施行)第2の1に定めるところにより文書情報等の重要度に応じて情報区分を設定するものとする。

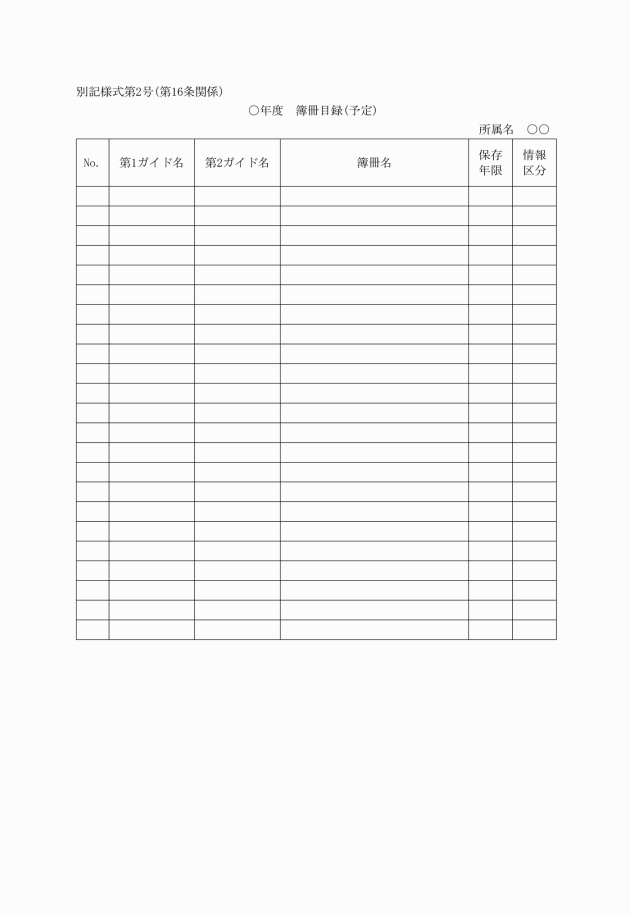

2 文書学事課長は、ファイル基準表に入力された簿冊、ガイド情報等をシステムに登録し、翌年度の簿冊目録(予定)(別記様式第2号)を出力するものとする。

3 年度の途中で、システムに登録されていない簿冊、フォルダー等(以下「簿冊等」という。)が必要となった場合は、利用者は各所属の長の了解の下に、システムで簿冊情報の追加登録を行うものとする。

(1) 既存のガイド情報による分類と矛盾しないこと。

(2) ガイド情報が過度に細分化していないこと。

(3) 各所属内の検討が十分であること。

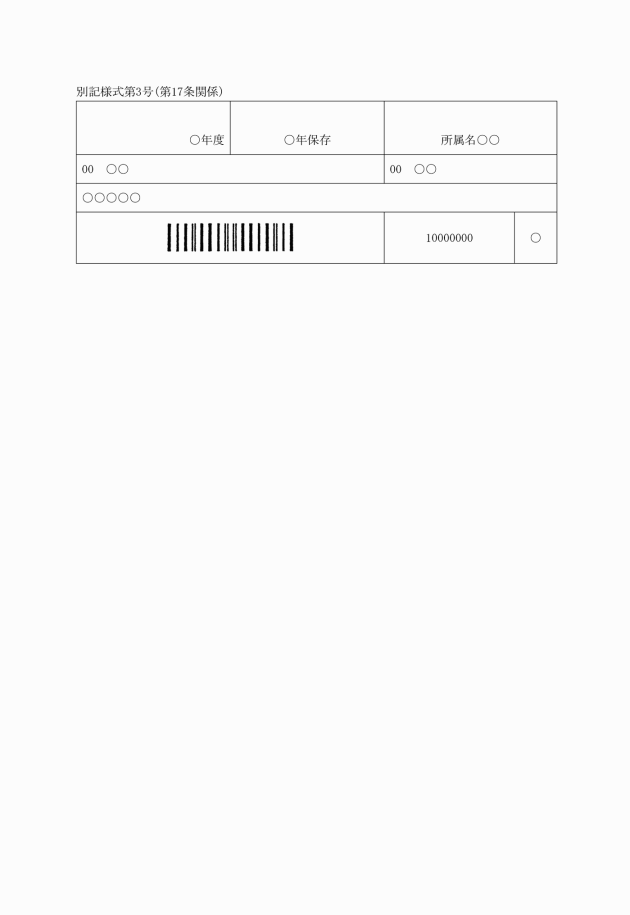

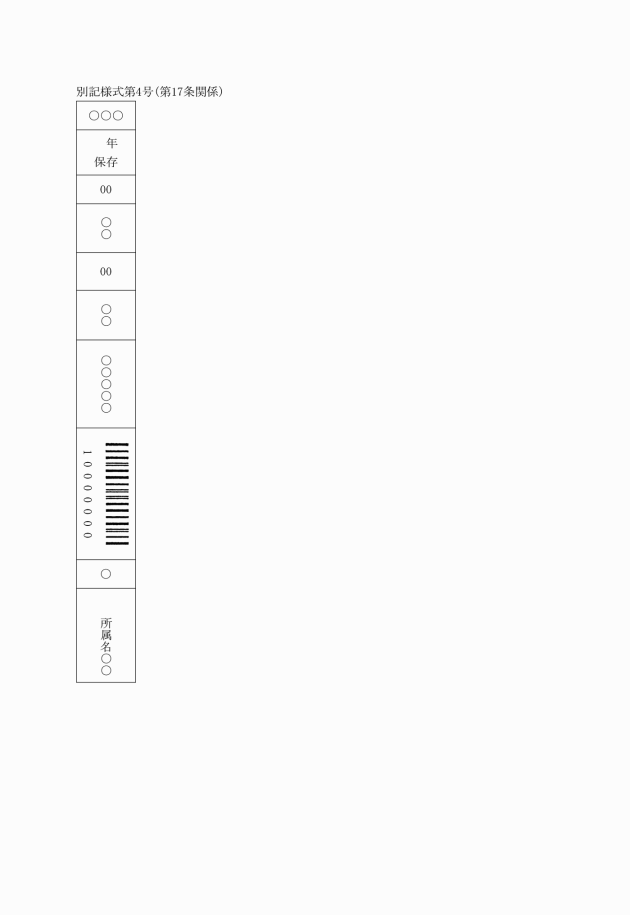

2 利用者は、簿冊等への簿冊名等の表記に相当するものとして、前項により出力した簿冊ラベル又は背表紙ラベルを簿冊等に速やかに貼付するものとする。

(文書情報等の取扱い)

第17条の2 文書情報等は第16条で設定した情報区分により栃木県情報セキュリティ対策基準第2の2に定めるとおり取扱うものとする。

(簿冊の所属変更)

第18条 各所属の長は、分掌事務の変更等があったときは、当該事務に関する簿冊の所属を変更する処理について、文書学事課長宛て、速やかに依頼するものとする。

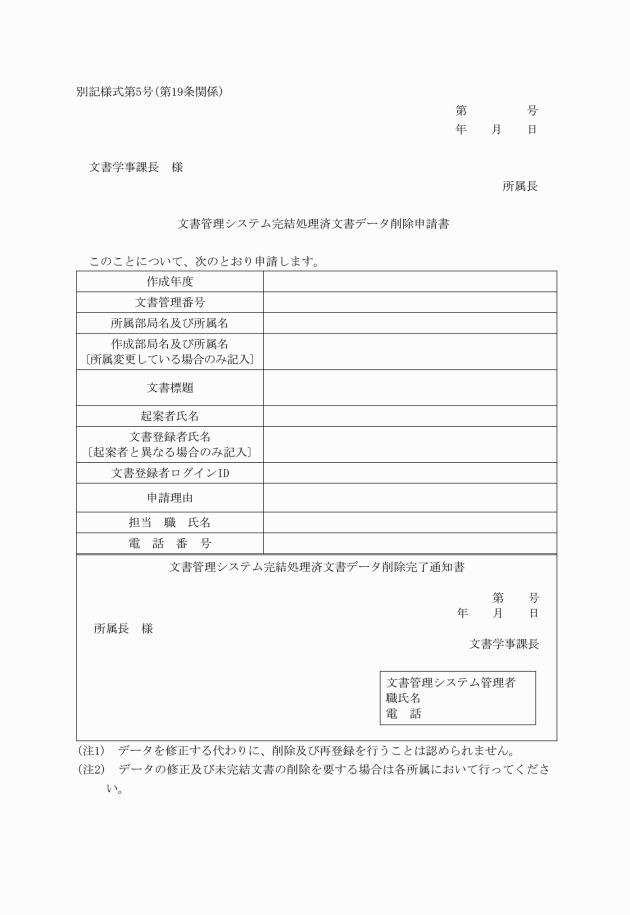

(登録データの削除)

第19条 完結処理を行った後の文書の登録データについて、操作の誤り等の理由により、削除を要するときは、各所属の長は、「文書管理システム完結処理済文書データ削除申請書」(別記様式第5号)を文書学事課長宛て提出するものとする。

(索引目録)

第20条 利用者は、毎年度初めに、前年度に属する文書の完結処理が完了していることを確認した上で、当該文書に係る簿冊等の索引目録をシステムから出力し、当該簿冊等に添付するものとする。ただし、文書が電子文書のみで簿冊、フォルダーを用いない場合は、この限りでない。

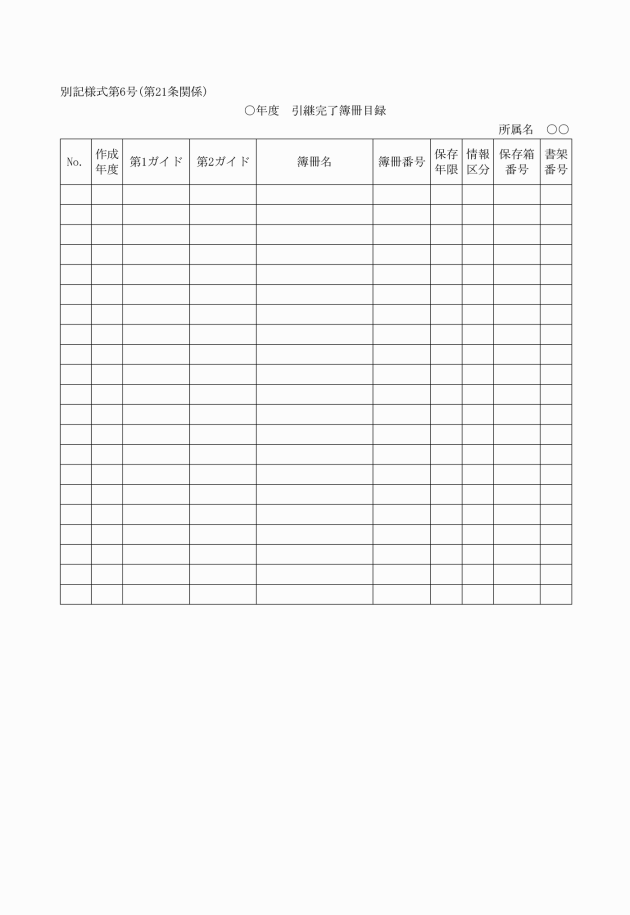

(完結文書の引継ぎ等)

第21条 本庁各課室長は、規程第48条に定める文書学事課長への引き継ぎにあたっては、あらかじめ書庫へ引き継ぐ簿冊等をシステムに登録しなければならない。

2 引継処理は、本庁各課室の職員が、書庫配架用の箱により簿冊等を整理し、文書学事課職員が、簿冊ラベル又は背表紙ラベル、書庫配架用の箱及び書架のバーコード情報をシステムに登録する方法により行うものとする。

3 文書学事課長は、引継処理が完了したときは、引継完了簿冊目録(別記様式第6号)を出力し、本庁各課室長に送付するものとする。

4 出先機関の長は、規程第48条第2項の規定により所定の場所に保存した簿冊等について、保存場所等の情報をシステムに登録するものとする。

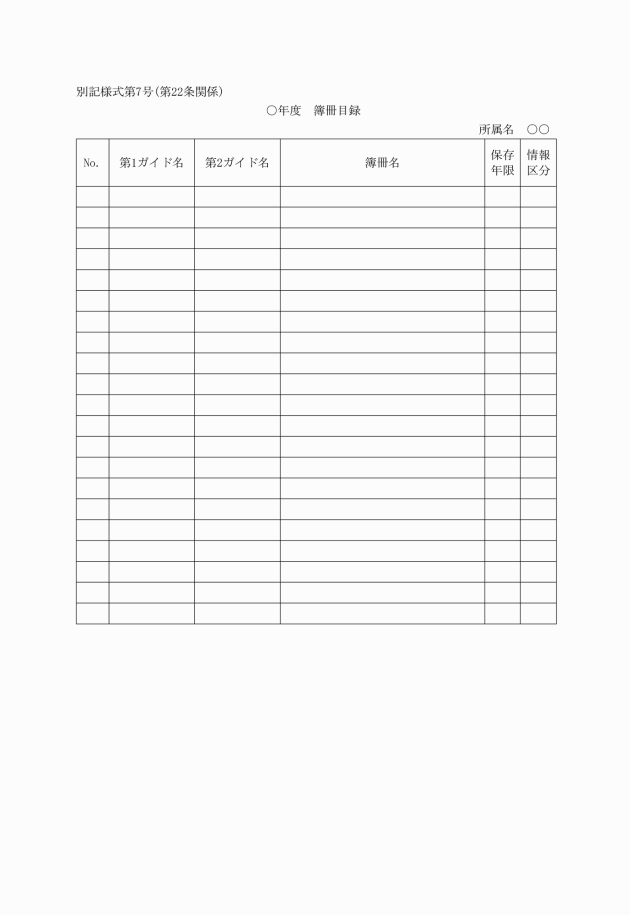

(簿冊目録の作成)

第22条 各所属の長は、第16条の規定によりシステムに登録した簿冊情報について、年度終了後、文書学事課長が指定する期間内に、使用しなかった簿冊情報を削除するものとする。

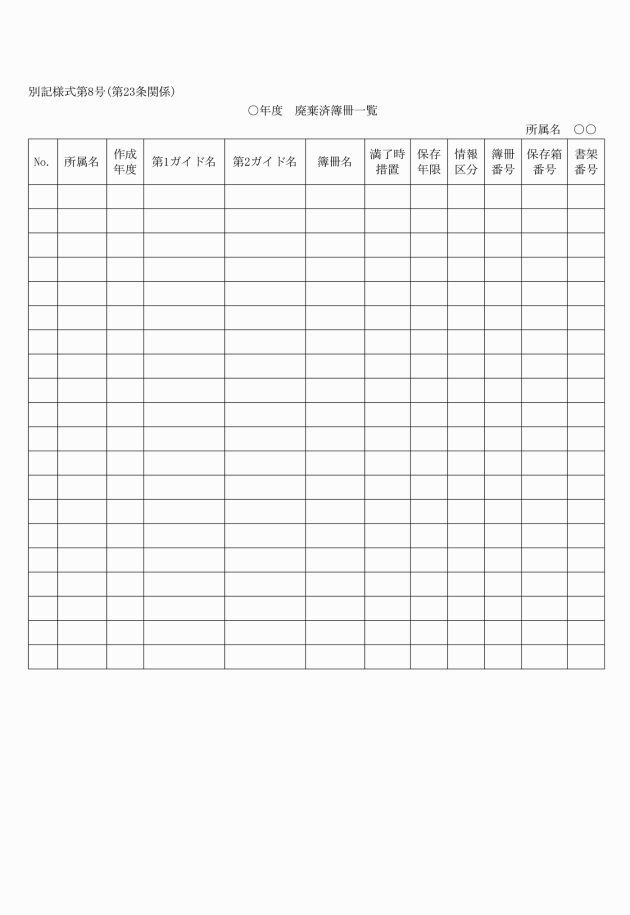

(保存年限経過文書情報等の廃棄)

第23条 各所属の長は、年度当初に、前年度で保存年限の経過した簿冊等について、廃棄若しくは移管又は保存年限の変更をシステムに登録するものとする。

2 文書学事課長は、引き続き保存する簿冊等の情報について、廃棄の延長処理を行うとともに、廃棄の決定した簿冊情報について、廃棄済簿冊一覧(別記様式第8号)を出力するものとする。この場合において、廃棄する情報のうち、保存を要する主要な属性情報については、別ファイルに出力して保存し、その他の情報については、システムから消去するものとする。

3 文書学事課長は、前項の規定により消去した簿冊情報以外の簿冊情報について、発生年度ごとの簿冊目録を出力するものとする。

第4章 補則

(操作手順)

第24条 この要領に定めるもののほか、システムの操作は、文書学事課長が別に定めるシステム操作マニュアルに基づき行うものとする。

(委任)

第25条 この要領に定めるもののほか、システムの運用管理に関して必要な事項は、文書学事課長が別に定める。

附則

1 この要領は、平成13年4月1日から適用する。

2 文書管理システムパイロット事業運用管理要領(平成12年6月19日制定)は、廃止する。

附則

1 この要領は、平成17年4月1日から適用する。

附則

この要領は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要領は、平成22年4月1日から適用する。

附則

この要領は、令和2(2020)年4月1日から適用する。

附則

この要領は、令和6(2024)年6月1日から適用する。