○住居手当の運用について

昭和49年12月26日

人委第381号

人事委員会委員長通知

職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第11条の5の改正に伴い、住居手当の支給に関する規則(昭和49年栃木県人事委員会規則第25号。以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、昭和49年4月1日以降の住居手当については、これによって運用してください。

なお、これに伴い、住居手当の運用について(昭和46年人委第10号)は、廃止します。

記

条例第11条の5関係

2 第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

ア 職員の配偶者

イ 職員の1親等の血族又は姻族である者

(2) (1)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 この条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

イ 電気、ガス、水道等の料金

ウ 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

4 第1項第2号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

ア 職員又はその扶養親族たる者と職員の1親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該1親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

イ 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

(2) (1)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

規則第2条関係

1 第1号の「人事委員会が定めるもの」とは、次に掲げるものとする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 栃木県職員研修規程(平成9年訓令第3号)に基づき、派遣研修のため職員が派遣される団体

(5) 自治医科大学卒業医師の派遣に関する要綱(昭和55年4月30日制定)に基づき、職員が派遣される団体

(6) その他前各号に掲げるものに準ずるもの

2 第2号の「人事委員会がこれらに準ずると認める住宅」とは、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

規則第4条関係

1 「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は、当該子が居住している住宅であって、当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 この条に規定する職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年栃木県人事委員会規則第2号)第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の1親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該1親等の血族又は姻族である者と同居し、職員がその家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。

3 2に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。

4 この条に規定する家賃は、条例第11条の5関係3に定めるところと同様とする。

5 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(県有公舎並びに規則第3条に規定する職員宿舎等を除く。)は、この条の「人事委員会の定める住宅」として取り扱うものとする。ただし、単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰又は職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号の規定による休職から復職した職員にあっては当該復職。以下同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは、この限りでない。

(1) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。(2)及び(3)において同じ。)

(2) 単身赴任手当の支給に関する規則第5条第2項第4号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅

(3) 単身赴任手当の運用について(平成2年3月28日付け人委第168号栃木県人事委員会委員長通知)規則第5条関係第6項第2号又は第3号の規定により単身赴任手当を支給されることとなる職員の単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅

(4) その他(1)、(2)及び(3)に相当すると認められる住宅

規則第5条関係

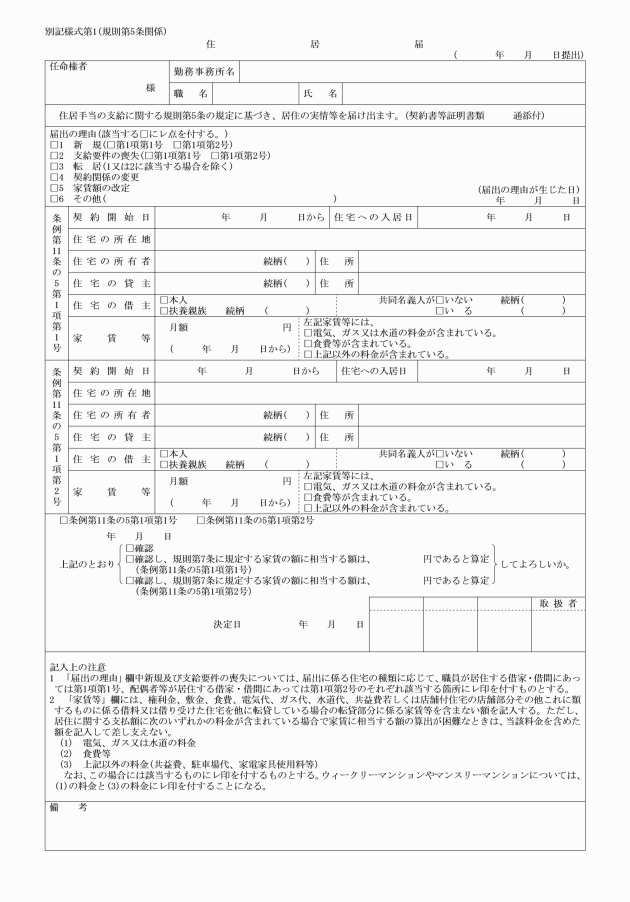

1 住居届の様式は、別記様式第1のとおりとする。

2 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

3 第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。

4 住居届は、職員が併任されている場合には、本務事務所に届け出るものとする。(総合庶務事務システムを利用できない職員に限る。)

規則第6条関係

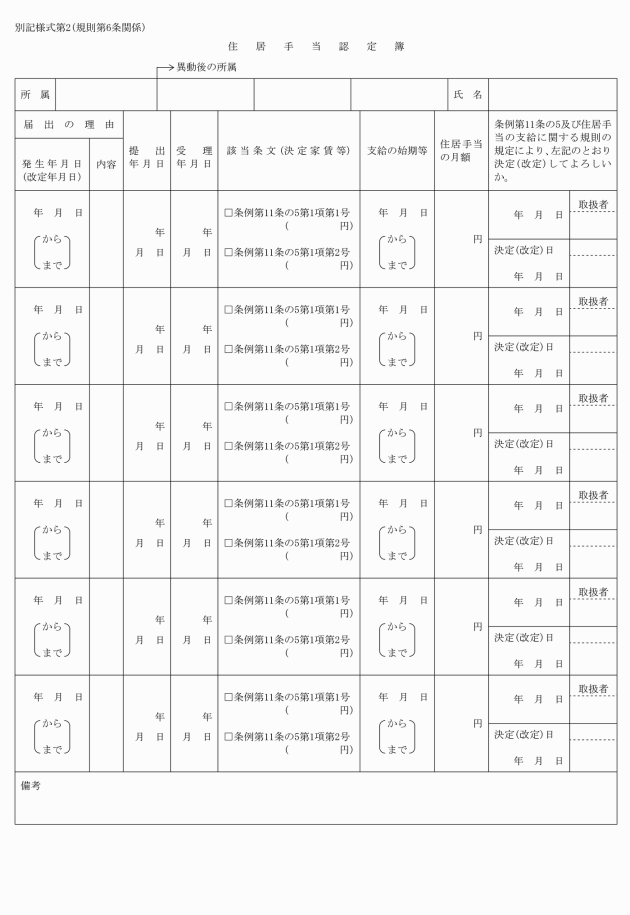

1 住居手当認定簿の様式は、別記様式第2のとおりとする。

2 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る住居手当認定簿を当該職員から既に提出された住居届及び証明書類と共に異動後の任命権者に送付するものとする。(異動前又は異動後の所属において総合庶務事務システムを利用できない職員の異動に限る。)

3 任命権者は、職員の単身赴任手当の支給要件に係る子に係る住宅が規則第4条関係の5に該当すると認めるに当たっては、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

規則第7条関係

家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

規則第8条関係

1 第1項の「条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。なお、新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は勤務事務所を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動に伴い転居した場合において、当該適用の日又は当該異動の発令日以前に当該転居前の住居を退去し、当該適用の日又は当該異動の発令日から当該適用又は当該異動の直後に在勤する事務所へ勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。

2 第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。

規則第11条関係

住居届及び住居手当認定簿は、当分の間、従前の様式に所要の補正をして使用することができる。