○栃木県庁舎管理規則の施行等について

平成8年3月29日

管第336号

総務部長通知

本庁各課室長

教育委員会事務局各課長

人事委員会事務局次長

監査委員事務局次長

地方労働委員会事務局次長

議会事務局総務課長

警察本部各課隊所長

出先機関の長

教育委員会事務局教育事務所長

警察学校長

警察署長

各庁舎の管理について、責任分担を明確にするとともに、統一的な取扱いを図るため、栃木県庁舎管理規則(平成8年栃木県規則第16号)を定め、平成8年4月1日から施行されることとなったので、下記の事項に留意され、遺憾のないよう取り扱われたく、命により通知する。

記

1 この規則は、地方自治法第149条第6号及び7号の規定による知事の権限に属する財産の管理権に基づき、同法第15条第1項の規定による規則として制定されたものであって、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号。以下「財産事務取扱規則」という。)と両々相まって適切に運用されるべきであること。

なお、財産事務取扱規則における「管理」が、主として財産の資産的管理を意味しているのに対し、庁舎管理規則における「管理」は、庁舎の使用規制及び庁舎の秩序維持等を行うことを意味しており、両者がかならずしも一致していないことに留意すること。

また、この規則の「庁舎」は、知事の権限に属する建物及び附帯施設並びにこれらの敷地をいい、財産事務取扱規則に規定する「庁舎」とは異なるので留意すること。

2 この規則は、栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)に定める課、室及び出先機関、栃木県教育委員会事務局組織規程に定める本局及び教育事務所、栃木県警察本部内部組織条例に規定する分課及び栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例に定める警察署、地方自治法第244条に規定する公の施設のうち県の建物及び附帯施設並びにこれらの敷地で知事の管理に属するすべてに適用するものであること。

なお、知事の管理に属さない地方公営企業法第9条第7号に規定する資産及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項第2号に規定する教育財産については、適用されないものであること。

また、公の施設の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則等において、庁舎の管理に関して定められている場合は、その規定が優先されるものであること。なお、当然のことながら議会開会中における議場の秩序維持については、議長の権限が優先されるものであること。

3 この規則の制定の趣旨は、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することにあり、その方法として庁舎の秩序維持及び庁舎の使用等の基本事項について、所要の定めをしたものであること。

したがって、この規則の解釈運用に当たっては、常にこの目的にてらして判断し、処理すべきものであること。

第3条(庁舎管理の総括)関係

経営管理部長に庁舎管理に関する事務を総括させることとしたのは、財産事務取扱規則に規定する財産総括管理者としての職務との整合を図るとともに、県としての庁舎管理事務の統一化を図るためのものであること。

第4条(庁舎管理者)関係

1 庁舎管理者は、財産事務取扱規則第8条の規定により財産管理者として指定された者が庁舎管理者となることが原則規定であり、地方合同庁舎にあっては県税事務所長等が、その他の独立事務所にあっては当該事務所の長が指定されたものであること。

2 本条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり指定する。

栃木県東京事務所 当該事務所の長

第5条(室管理者)関係

従来から、各事務室等内の秩序維持等については、各事務室等を管理する課室等の長が行うこととされていたところであり、これを明文化したものであること。なお、県の機関以外の団体等が事務室等の全部を使用している場合は、使用許可された団体等の長を室管理者とする。

また、「事務室等」とは、事務室のほか、会議室、倉庫、その他当該課室、団体等が専用若しくは管理しているものすべてを含むものであること。

なお、事務室等内におけるポスター等の掲示又は散布などの適否についても、室管理者が業務遂行上の支障の有無を判断して行うものであること。

第6条(許可行為)関係

1 事前に庁舎管理者の許可を要する行為及び許可しない行為を定めるとともに、許可手続きを通じて本条1項に定める行為が責任と秩序をもって行われるようにしたものであり、県の機関が行う行為であっても、原則として、本条の許可の対象(経営管理部長が別に指定した行為を除く。)となるものであること。

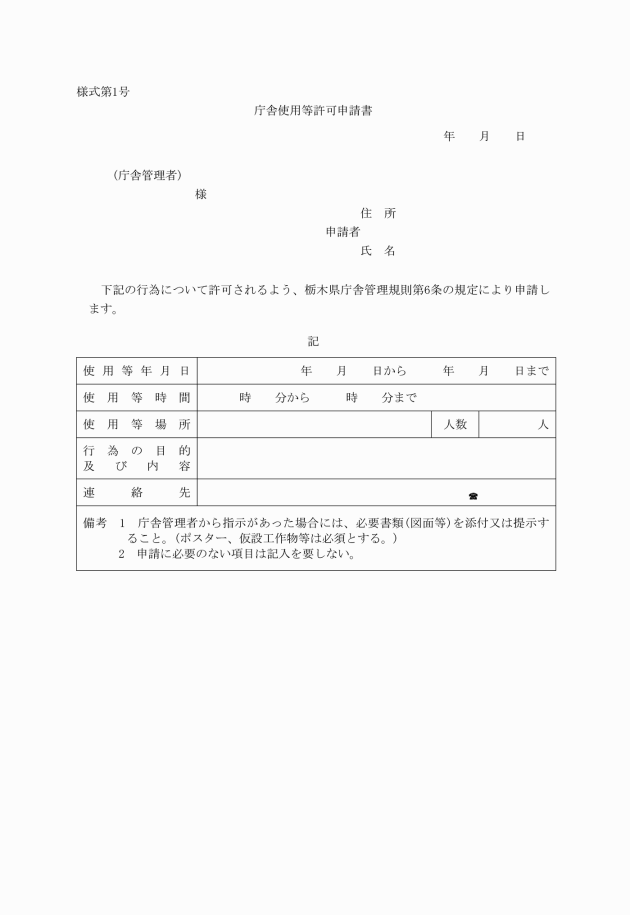

なお、本条の規定に基づく許可を受けようとする者があるときは、原則として庁舎使用等許可申請書(様式第1号)により申請させるものであること。

2 本条ただし書きに基づき、許可を要しない行為を次のとおり指定する。

ただし、警察の用に供する庁舎を除く。

(1) 県の機関が主催又は後援若しくは協賛する共同募金、緑の基金その他公共性を有する寄附の募集

(2) 職員の福利厚生を目的とする団体が行う物品の販売その他これに類する行為

(3) 栃木県職員労働組合が行う文書又は図書の配布

(4) 市町村その他公共的団体が陳情等を理由に集団で庁舎に立ち入ること。

(5) 県の機関が事務として行う施設見学

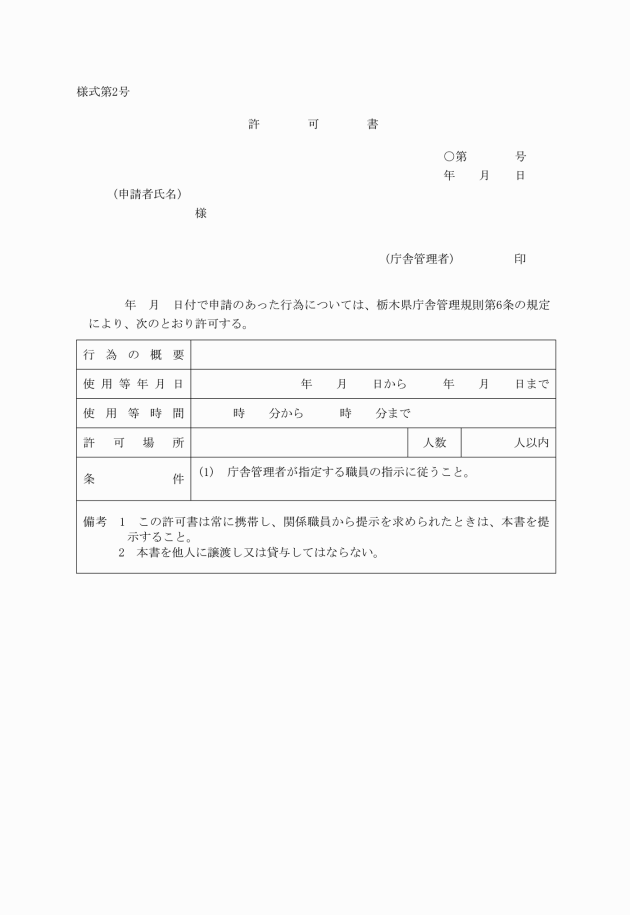

3 庁舎管理者は、許可申請書の内容が適正なものであると認めたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

ただし、軽易なもので庁舎管理者が許可書の交付を必要としないと認めたものについては、口頭で許可することができるものであること。

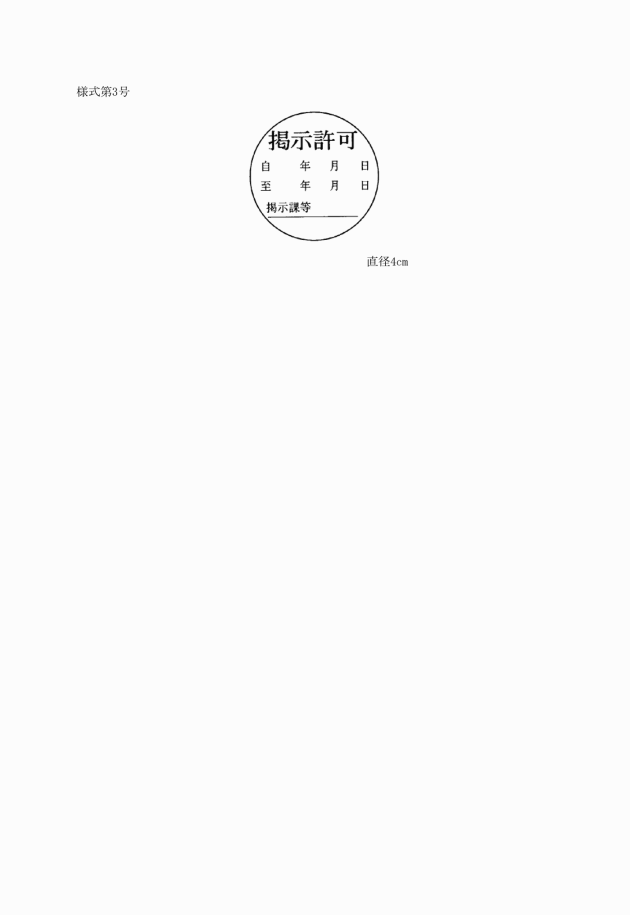

また、掲示板等へのポスター等の掲示については、庁舎管理者の承認印(様式第3号)をポスター等に押印することにより許可するものとする。

4 本条第1項の許可に当たっては、次の点に留意すること。

(1) 第1号(寄附の募集、物品の販売等)関係

「物品の販売」とは行商等をいい、「これに類する行為」とは商品の勧誘及び宣伝等をいうものであること。

なお、職員の勤務時間内におけるこれらの行為の許可は、原則として行わないこと。

(2) 第2号(文書、図書の掲示又は散布)関係

県の機関が行うものについては、庁舎管理上特に支障がない限り許可するものとし、その他の者が行うものについては、その公共性及び庁舎管理上支障がない場合に限って許可すること。

なお、庁舎管理者は、ポスター等の掲示場所として指定した場所以外に、ポスター等の掲示等を認めないこと。

(3) 第3号(仮設工作物等の設置又は掲示)関係

県の機関が行うものについては、庁舎管理上支障がない限り許可するものとし、県の機関以外の者が行うものについては、公共性があり、かつ庁舎管理上支障がない場合に限って許可すること。

なお、庁舎管理者は、懸垂幕等の掲示場所として指定した場所以外に、懸垂幕等の掲示等を認めないこと。

(4) 第4号(県以外のものが主催する集会等)関係

栃木県職員労働組合の集会については、庁舎管理上支障がない限り許可するものとし、その他の団体等が行う集会等については、その公共性及び庁舎管理上の支障がない場合に限って許可すること。

(5) 第5号(集団での庁舎内への立ち入り等)関係

① 学校教育上行われる義務教育諸学校及び高等学校が主催する見学等は、庁舎管理上特に支障がない限り許可すること。

② 陳情、請願等を目的とする集団による庁舎内への立入りを許可する場合は、庁舎管理上の支障を勘案し、人数、時間、場所等の条件を付すこと。

第7条(許可の取消等)関係

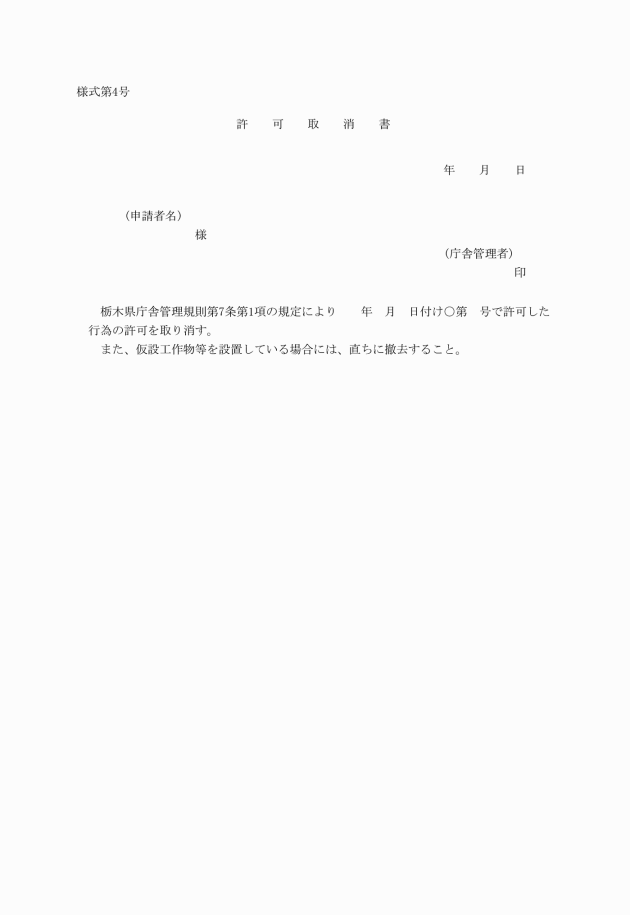

許可を取り消す場合は、原則として許可取消書(様式第4号)を交付すること。

第8条(禁止行為)関係

庁舎の保全及び秩序の維持上著しく支障をきたすおそれのある行為について、禁止されるものであること。

1 「正当な理由」とは、銃器、凶器については、法令の規定により職務上必要な場合及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に基づく銃砲刀剣類等の登録又は所持許可を受けるため、銃砲刀剣類等を所持し又は持ち込むこと、及び県の機関が美術品として展示する場合をいい、危険物については、県の機関が職務遂行上必要とする場合及び県が発注する工事等において使用する爆発物等をいうものであること。(第1号)

2 「大声をあげる等」とは、人声のほか、楽器、ラジオ、拡声装置等の音が静穏を害することをいい、「粗野若しくは乱暴な言動」とは、風紀を乱す言動、威力、気勢を示すような言動をいうものであること。(第3号)

3 「面会の強要」とは、正当な理由に基づいて面会を拒否した者に対して脅迫的態度で面接を強いることをいうものであること。(第5号)

第9条(質問等)関係

1 第1項の規定は、庁舎管理者又は庁舎管理者が指定する者(守衛、担当職員、宿日直員、警備委託先の職員等)が、来庁者等について、出入りの時刻、場所、所持品、挙動等に異常があると認めた場合に、いわゆる不審尋問や所持品の提示を求めることができる規定であるが、その趣旨が、盗難その他事故防止等を目的としたものであることから、過剰な質問等にならないよう細心の注意を払うこと。

2 第2項の規定は、勤務時間中においても、庁舎管理上必要と認める場合は、庁舎管理者の権限において、庁舎の出入口を閉鎖し、又は立入りを認めたもの以外の者の立入りを禁止できる規定であるが、これが発動に当たっては、社会的影響等を十分考慮し慎重を期されたいこと。

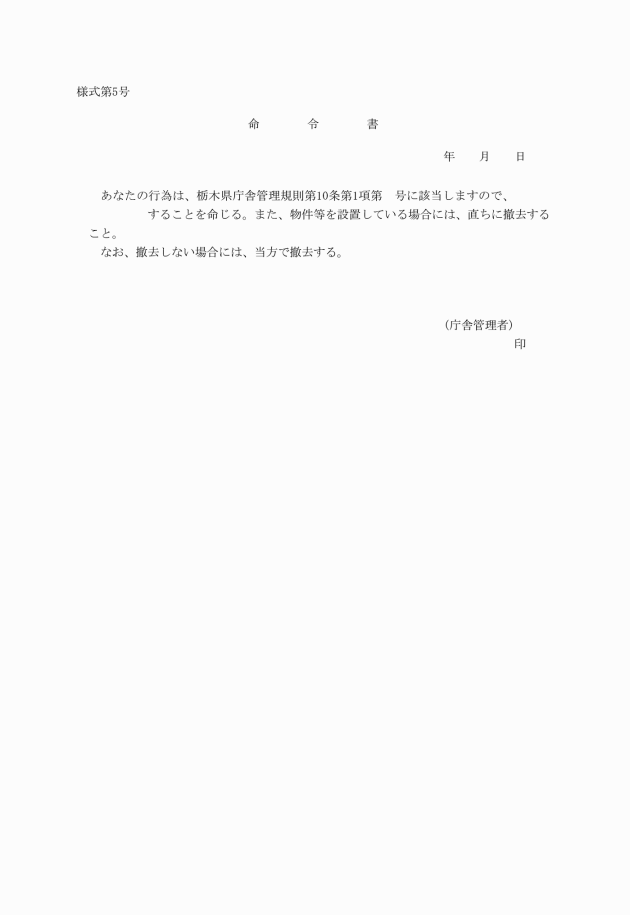

第10条(中止命令等)関係

中止等を命ずる場合は、原則として命令書(様式第5号)を交付することにより行うこと。

なお、室管理者は、各室内において本条第1項各号に該当すると認められる者がある場合は、すみやかに庁舎管理者に連絡すること。

第11条(庁舎の損傷等の届出)関係

公共用物である庁舎を損傷等した者に、届け出ることを義務づけたものであること。

庁舎管理者は、必要に応じて損害賠償その他必要な措置を講じること。

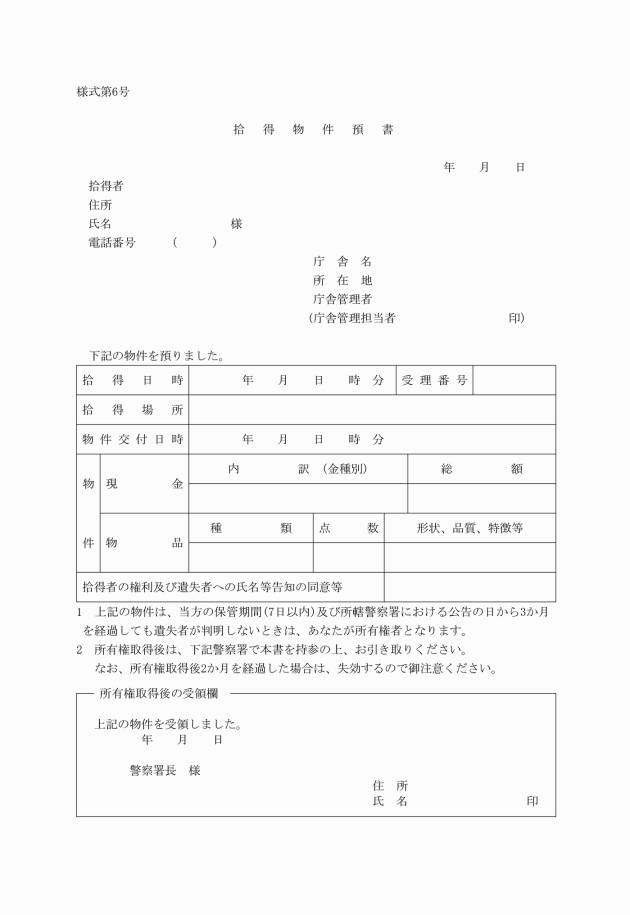

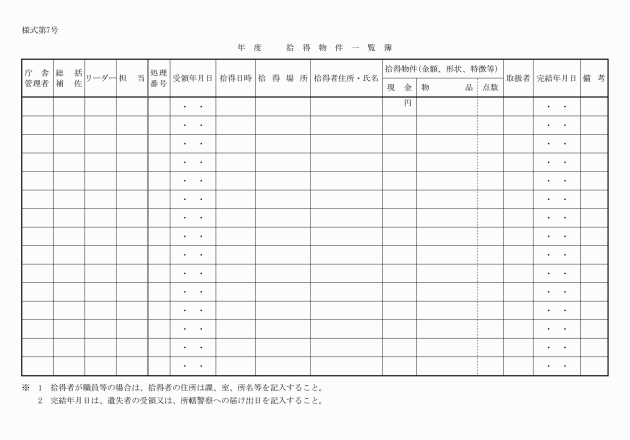

第12条(遺失物の届出)関係

1 警察の用に供する庁舎の拾得物の取扱いについては、栃木県警における遺失物等の取扱いに関する訓令(平成19年栃木県警察本部訓令第25号)による。

なお、拾得者が職員又は委託職員等である場合は県が拾得したこととなるので、当該拾得職員等には将来の拾得物件の受領権等がないことから、拾得物件預書の交付に際しては、その旨を十分に説明すること。

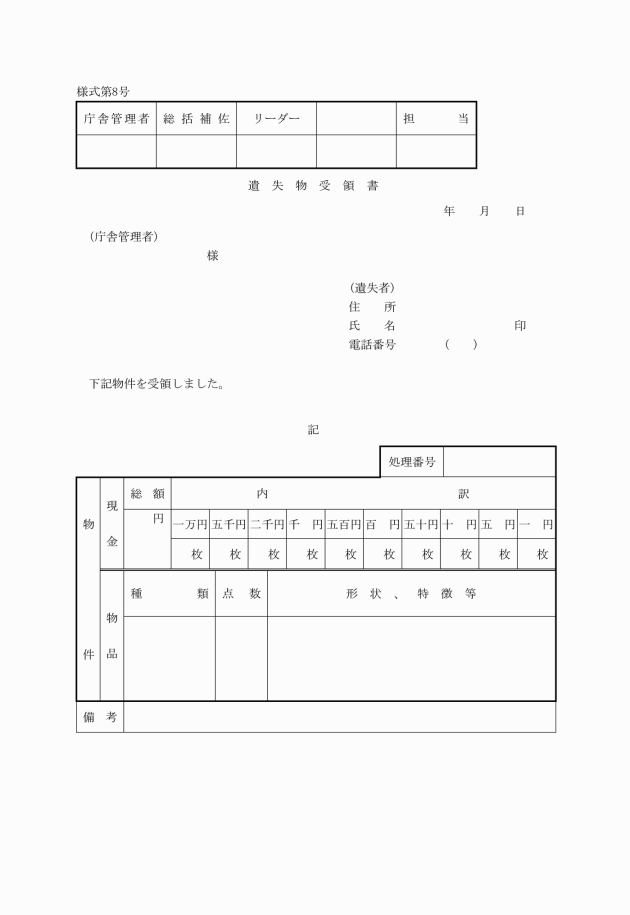

3 庁舎管理者は、遺失者が判明したときは、本人であることを身分証明書、免許証等で確認し、遺失物受領書(様式第8号)を徴した上で返還すること。

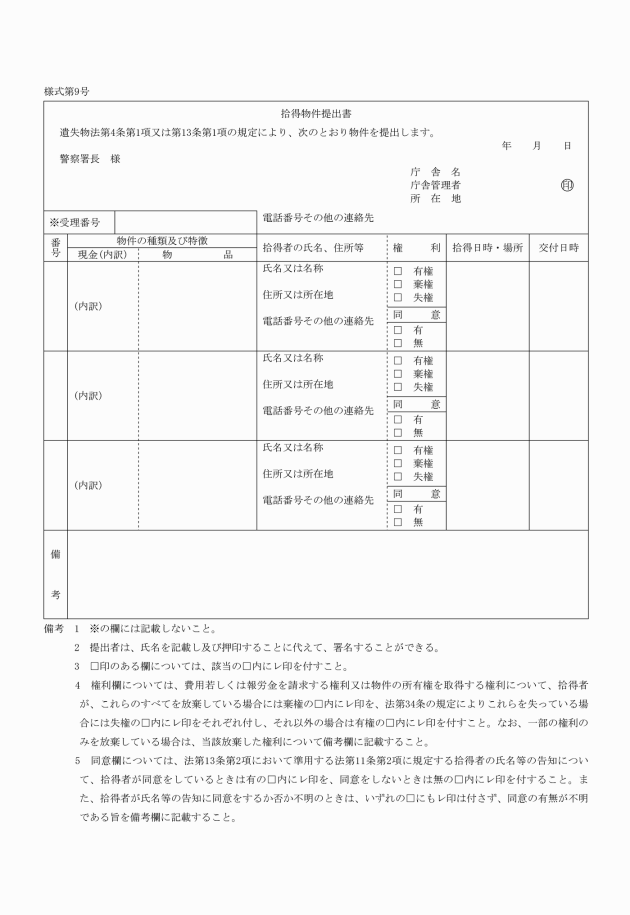

4 庁舎管理者は、遺失者が判明しない物については、拾得の日から7日以内に拾得物件提出書(様式第9号)とともに所轄警察署長に差し出すこと。

第13条(委任)関係

この規定は、庁舎管理者が、各庁舎の実態に即して、開庁及び閉庁時間、鍵の管理方法、共用会議室の管理方法、掲示物の掲示方法、来庁者用駐車場及び職員駐車場の管理方法、構内の管理方法等庁舎の管理に必要な事項を定めるための根拠規定であること。

なお、庁舎管理者は、本条の規定に基づき各庁舎の管理に関する事項を定めるときは、第3条の規定により経営管理部長に報告すること。

その他

1 消防法第8条第1項及び第36条第1項において読み替えて準用する同法第8条第1項に基づく消防計画を作成するときは、次の者を各管理者とすること。

(1) 管理権原者 本庁舎にあっては経営管理部長、その他の庁舎にあっては庁舎管理者

(2) 防火管理者 本庁舎にあっては庁舎管理者、その他の庁舎にあっては庁舎管理者が指定する者

(3) 防災管理者 本庁舎にあっては庁舎管理者、その他の庁舎にあっては庁舎管理者が指定する者

2 庁舎管理について(昭和49年管第105号 総務部長通知等)及び地方総合庁舎の維持管理について(昭和47年管号外 総務部長通知)は、平成8年3月31日に廃止する。