重要なお知らせ

ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > みんなで助け合う > 地区防災計画をつくろう!

更新日:2022年2月10日

ここから本文です。

地区防災計画をつくろう!

地区防災計画について

平成7年の阪神・淡路大震災では、倒壊家屋の下から救出された方のうち、消防や警察によって救出さ れたのは約2割で、約8割は近隣住民の方によって救出されました。また、平成23年の東日本大震災では、地震・津波によって市町村の行政自身が被害を受けたことから、地域住民による避難活動や避難所運営等の共助の事例が見られました。

れたのは約2割で、約8割は近隣住民の方によって救出されました。また、平成23年の東日本大震災では、地震・津波によって市町村の行政自身が被害を受けたことから、地域住民による避難活動や避難所運営等の共助の事例が見られました。

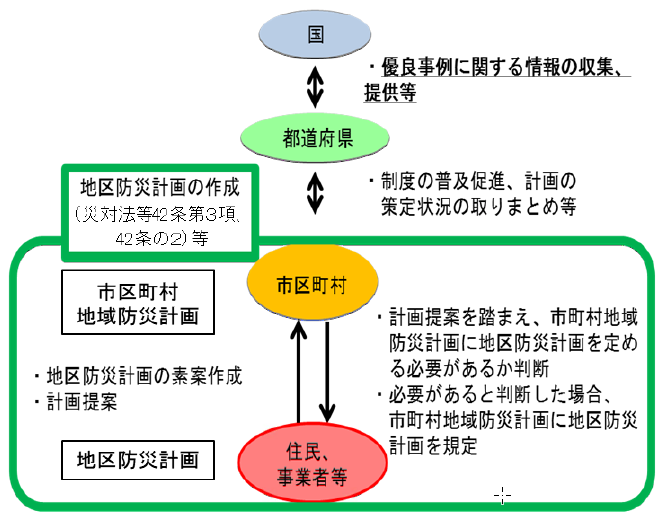

このため、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、地区居住者等による自発的な活動に関する計画が「地区防災計画」として位置づけられました。この制度では、地区居住者等が市町村防災会議に対し、地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる仕組み(計画提案)が設けられています。

地区防災計画の特徴

地域コミュニティ主体のボトムアップ型の計画

地区防災計画は、地区居住者等により自発的に行われる防災活動に関する計画であり、地域コミュニティが主体となったボトムアップ型の計画です。

地区の特性に応じた計画

地区防災計画は、計画の策定主体や防災活動の主体、地区の範囲、計画の内容など、各地区の特性や想定される災害等に応じて自由に策定できます。

継続的に地域防災力を向上させる計画

地区防災計画を策定した後も、日頃から地区居住者等が力を合わせて計画に基づいた防災活動を実践し、必要に応じて評価や見直しを行うなど、防災活動を継続していくことが重要です。

地区防災計画策定のメリット

災害による被害の軽減や迅速な対応

地区のルールを自ら決めて共有するとともに、実践的な訓練等を実施することで、自助・共助の意識が高まり、災害による被害の軽減や迅速な復旧・復興につながります。

地域コミュニティの維持・活性化

住民参加型の取組プロセスを通じて、地域コミュニティにおける良好な関係づくり、地区の実情に応じたきめ細かい“まちづくり”にも寄与することが期待されます。

計画策定のためのツール集

地区防災計画リーフレット

令和2年1月に地区防災計画の理解促進のためのリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。

リーフレット「地区防災計画をつくりましょう!」(PDF:1,276KB)

地区防災計画策定マニュアル

令和4年2月に地区防災計画を策定するためのポイントや策定の流れをまとめた地域防災リーダーや支援者向けのマニュアルを作成しましたので、計画づくりにご活用ください。

また、地区防災計画策定促進事業においてモデル地区として計画策定を行った地区の事例も掲載していますので、あわせてご参照ください。

「みんなが主役!地区防災計画策定マニュアル(付録:事例集)【地域防災リーダー、支援者向け】

地区防災計画策定のための映像教材

令和4年2月に地区防災計画を策定するための映像教材を県ホームページにアップしました。地域の集まりなどで放映していただくことで、計画づくりができるようになっていますのでご活用ください。(全4回)

chapter1「講義(栃木県の災害、自助・共助・公助、地区防災計画の制度)」、演習「クロスロード」(外部サイトへリンク)

chapter2「講義・演習(災害図上訓練(DIG)の進め方)」(外部サイトへリンク)

chapter3「講義(DIGを踏まえた地区の課題共有)、演習(まち歩きの進め方)」(外部サイトへリンク)

地区防災計画啓発用パネル

令和4年12月に地区防災計画を啓発するためのパネルを制作しました。イベントでの展示や研修会など、様々な場面での貸し出しが可能ですので、活用を希望される際には、栃木県消防防災課までご連絡ください。

またPDFデータについては、印刷して配布することも可能ですので、ご自由にご活用ください。

啓発用パネル「地区防災計画ってなに?」(PDF:3,284KB)

地区防災計画ガイドライン

内閣府では、平成26年4月に、地区防災計画を策定するための手順や方法、計画提案の手続きについて説明した「地区防災計画ガイドライン」を公表しています。

内閣府ホームページ「みんなでつくる地区防災計画」(外部サイトへリンク)

栃木県地区防災計画策定促進事業

栃木県では、令和元(2019)年度~令和2(2020)年度に、災害時の迅速な避難行動の実現や地域住民の防災意識の高揚に有効な地区防災計画を自主防災組織等が策定することを促進し、地域防災力の強化を図ることを目的として、「地区防災計画策定促進事業」を実施しました。

この事業は、県内各市町につき1地区をモデル地区として選定し、その地区へ防災士等の専門家を派遣することにより、地区防災計画の策定を支援するものです。

詳細は、地区防災計画策定促進事業のページをご覧ください。

お問い合わせ

消防防災課 地域防災担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2127

ファックス番号:028-623-2146