重要なお知らせ

更新日:2025年10月7日

ここから本文です。

森林計画制度について

森林計画制度の目的

森林の生育期間の長期性を考慮し、計画的な森林の保続培養と森林生産力の増進を図ります。

木材等の林産物の需給安定と森林の公益的機能の高度発揮の確保を図ります。

森林・林業についての施策の基本的方向を明示します。

森林計画制度の体系

森林・林業基本計画

森林・林業基本法第11条の規定に基づき政府がたてる計画で、 長期的かつ総合的な施策の方向及び目標 を定めたものです。

全国森林計画

森林法第4条の規定に基づき、森林・林業基本計画に即して、全国の森林を対象に農林水産大臣が5年ごとにたてる15年を一期とする計画で、国の森林関連施策の方向を定めたものです。

地域森林計画

森林法第5条の規定に基づき、全国森林計画に即して、民有林を対象に都道府県知事が5年ごとにたてる10年を一期とする計画で、都道府県の森林関連施策の方向や、伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等を定めており、市町村森林整備計画の指針となるものです。

市町村森林整備計画

森林法第10条の5の規定に基づき、民有林を対象に市町村が5年ごとにたてる10年を一期とする計画で、市町村が講ずる森林施策の方向等を定めており、森林所有者が行う伐採、造林の指針となるものです。

森林経営計画

森林法第11条の規定に基づき、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が自発的にたてる5年を一期とする計画で、伐採、造林、保育等の実施に関する具体的な内容を定めたものです。

栃木県の地域森林計画

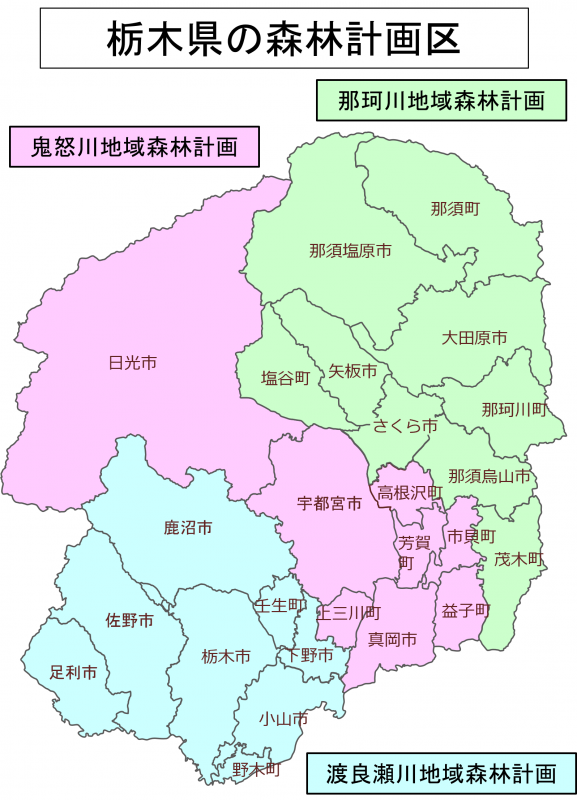

森林計画区

本県には、那珂川森林計画区、鬼怒川森林計画区及び渡良瀬川森林計画区の3つの森林計画区があり、それぞれの森林計画区ごとに地域森林計画を定めています。

計画区ごとの地域森林計画書を見る

地域森林計画対象民有林の確認方法

地域森林計画対象民有林は、以下システムで確認できます。

とちもりマップ(外部サイトへリンク) ←パソコンの方はこちら

とちもりマップ(外部サイトへリンク) ←スマートフォンの方はこちら

お問い合わせ

森林整備課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-3288

ファックス番号:028-623-3259