○栃木県職員服務規程の運用について

平成7年3月31日

人第362号

総務部長通知

本庁各課局室長

各出先機関の長

地方労働委員会事務局長

栃木県職員服務規程(昭和39年栃木県訓令第5号。以下、「服務規程」という。)については、その一部が改正され4月1日から施行されることとなりましたが、その運用は下記のとおりとされるよう通知します。

第1 勤務時間の弾力的な割振りの取扱い等について

1 勤務時間の弾力的な割振り

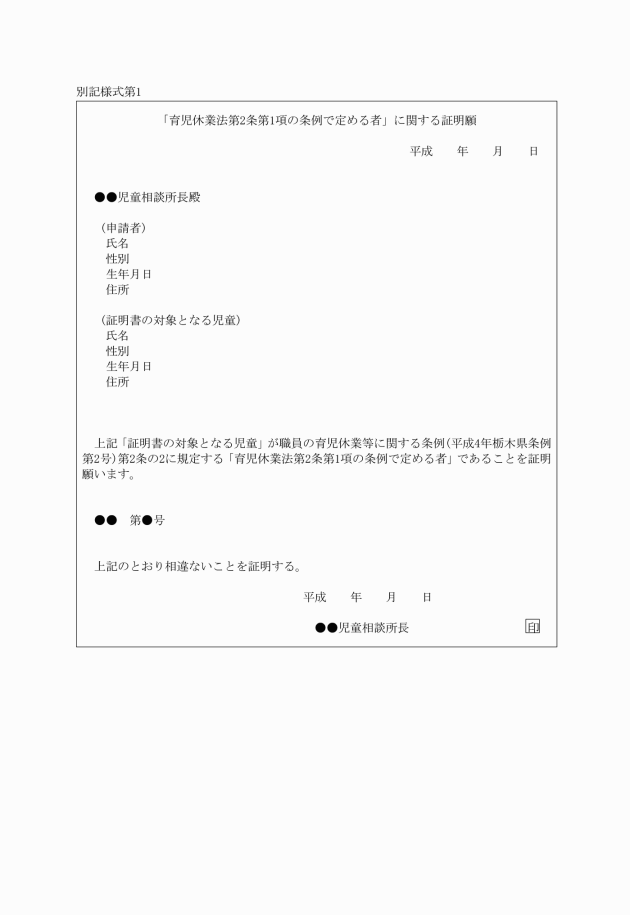

子を養育する職員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第3条第3項の規定による申告を行う場合に状況届を提出するときは、生年月日を証明する書類として、医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は「育児休業法第2条の第1項の条例で定める者」に関する証明願(別記様式第1)等を添付する(写しでも可)こと。

2 旅費を支給しない出張の出張命令

旅費を支給しない出張については、口頭による出張命令をすることができる。

3 出張命令及び復命の受理の決裁権者

所属の職員(本庁にあっては、課長補佐等以上の職員を除き、出先機関にあっては、課長級職員及び所長補佐を除く。)の国内の出張命令及びその復命の受理の決裁権者は、原則として課所長補佐と改められたので留意すること。

4 復命の方法について

上記3による出張の場合であって、特に文書による状況の報告が必要ないと認められるものについては、口頭による復命をすることができる。

また、文書による復命については、新たに様式を定めたので、今後の取扱いについてはこれによること。

5 深夜勤務及び時間外勤務の制限について

育児及び介護の必要のある職員から深夜勤務の制限の請求があった場合は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号。以下、「勤務時間等規則」という。)第5条の3第2項(第5条の5第3項において準用する場合を含む。)及び同規則の運用通知に基づき、速やかに公務の運営の支障の有無について、請求のあった職員に対し、通知するものとする。

育児の必要のある職員から時間外勤務制限の請求があった場合は、勤務時間等規則第5条の7第2項及び同規則の運用通知に基づき、速やかに当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難であるかどうかについて、請求のあった職員に対し、通知するものとする。

なお、職員が、職員の育児休業等に関する条例第2条の2で規定する児童を養育するために、これらの請求をしようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書に「育児休業法第2条第1項の条例で定める者」に関する証明願(別記様式第1)を添付すること。

介護の必要のある職員から時間外勤務制限の請求があった場合は、勤務時間等規則第5条の9及び同規則の運用通知に基づき、速やかに公務の運営の支障の有無について又は当該請求のあった職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難であるかどうかについて、請求のあった職員に対し、通知するものとする。

6 妊産婦の勤務制限について

労働基準法に基づき、妊産婦である職員から超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求があった場合は、公務運営上の支障の有無の通知は要せず、これらの勤務に就かせないよう取り扱うこととする。

第2 超勤代休時間の取扱いについて

(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の運用について(平成7年3月31日付け人委第230号栃木県人事委員会委員長通知)第3の6の3の項に基づき超勤代休時間を指定する場合は、当該指定により支給を要しない超過勤務手当額が生じることから、職員の希望を踏まえ、直後の給料の支給定日に正しい超過勤務手当額が支給されるよう速やかな指定に努めること。

(2) 超勤代休時間指定簿(以下「指定簿」という。)の3の欄は、勤務時間等規則第5条の10第2項各号の区分ごとの指定できる超勤代休時間数を記入すること。ただし、分単位で割り切れない場合は分数で記入すること。

(3) 指定簿の4の欄は、勤務時間等規則第5条の10第1項に規定する期間を記入すること。

第3 休暇の取扱いについて

1 共通事項

(1) 休暇の請求等

同一の休暇で、休暇の請求又は申出を行おうとする時間が各日について1であるときは、概ね1月を超えない期間についてまとめて請求又は申出ができること。この場合、休暇簿によって休暇の請求又は申出を行うときは、休暇簿の上下2欄を用い、当該休暇の期間の初日及び最終日をそれぞれ「日」の欄の左欄の「 月 日から」及び右欄の「 月 日まで」に記入し、各日に請求又は申出を行う時間をそれぞれ「時間」の欄の「 月 日」を抹消した上、記入すること。

(2) 休暇承認の決裁権者

所属の職員(本庁にあっては、課長補佐等以上の職員を除き、出先機関にあっては、課長級職員及び所長補佐を除く。)の休暇の承認の決裁権者は、引き続き7日を超える休暇を除き、原則として、課所長補佐となるので留意すること。

なお、この場合の「引き続き7日を超える」とは、時間単位による休暇を除き、週休日及び休日を通算した連続する日数が7日を超える場合、及び異なる種類の休暇等を連続して取得する場合であって、通算した日数が7日を超える場合をいう。

2 傷病休暇

(1) 引き続き7日を超える傷病休暇の請求を行う場合は、医師等の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を添えて休暇簿又は休暇願届書を提出すること。

なお、勤務時間等規則第10条第1項第1号から第7号までに該当しない傷病について、90日を超えて長期の療養が必要と見込まれる場合には、幹事課長を経て人事課長に協議すること。

(2) 傷病休暇承認状況報告書について

30日以上の傷病休暇に係る傷病休暇承認状況書の提出については、実際に傷病休暇を取得した日数が30日を超えたときではなく、30日以上の傷病休暇を承認したときに、翌月の10日までに提出すること。1回の承認が30日未満であっても、連続して30日を超えることとなるときは同様とする。

また、報告すべき傷病期間は、当該月に係る期間のみではなく、連続した傷病休暇全体(その時点で承認を受けている休暇の期間までを含む)の期間とし、その期間のまたがる月にあっては、毎月報告するものとする。

(3) 期間の通算について

人工透析による傷病休暇に係る期間を通算する場合の計算については、1週につき8時間までの期間はこれを除算するものとする。

3 特別休暇関係

(1) 休暇簿によって休暇の請求、申出又は届出を行う場合は、休暇簿の理由欄に別表第1左欄の場合につき、それぞれ右欄の略称等を記入するとともに、当該休暇が、取得可能日数に上限の定めのあるものである場合には、休暇簿の備考欄に残日数を記入すること。

(2) ボランティア休暇

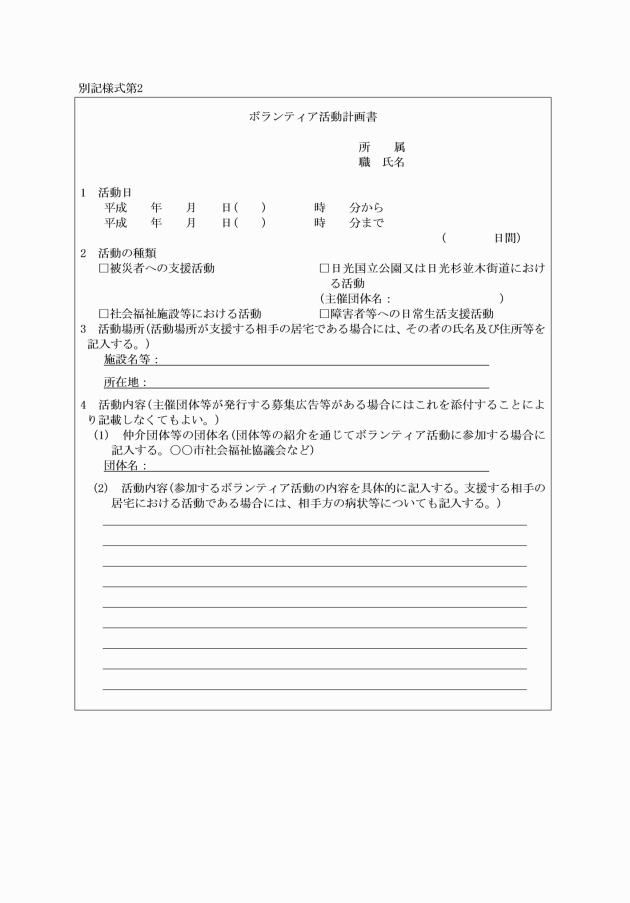

職員が、ボランティア休暇を請求しようとするときは、ボランティア活動計画書(別記様式第2)を添付すること。

(3) 妊娠中の休憩

勤務時間中の短時間の休養や補食のための休憩的な休暇であり、つわりその他の症状により療養等が必要な場合には、妊娠障害休暇や傷病休暇等他の休暇を利用すること。

(4) 出産休暇

ア 出産休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号)第14条第3項及び第4項の定めるところにより、出産の予定日前8週間の休暇と出産の日後8週間の休暇の申出及び届出は別々に行うこと。

イ 職員が出産の日後8週間の休暇を届出た場合、所属長は休暇簿に必要事項を記入すること。

(5) 育児時間

男子職員が育児時間を取得しようとするときは、その配偶者が当該時間帯に育児時間を取得しない旨を証明する書面を提出すること。

(6) 短期介護休暇

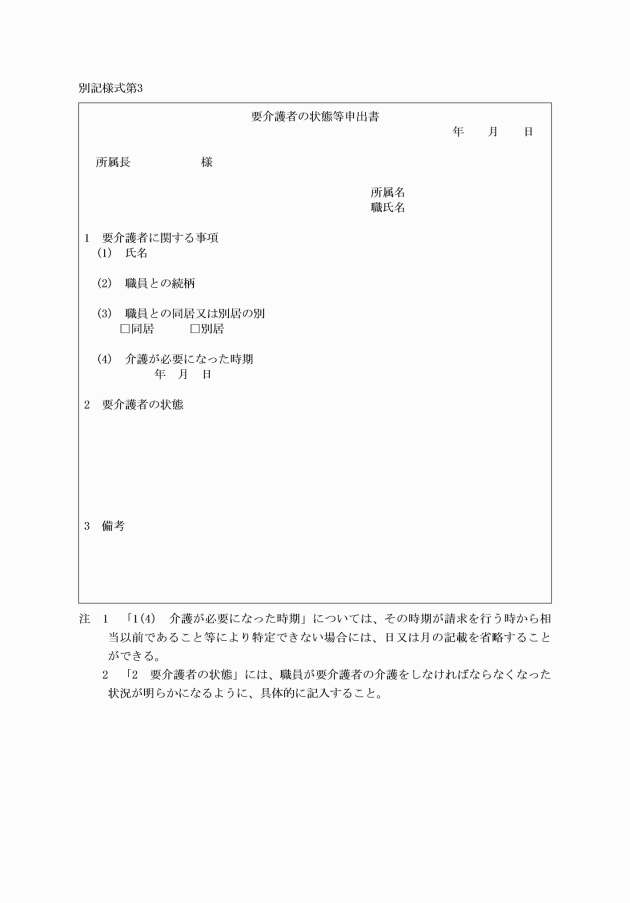

職員が、短期介護休暇を請求しようとするときは、要介護者の状態等申出書(別記様式第3)を添付すること。

4 介護休暇

(1) 指定期間の申出をするときは、要介護者に関する事項を記入し、所属長に提出すること。

(2) 「介護が必要となった時期」欄への記入にあたっては、その時期が相当以前であること等により特定できない場合には日又は月の記載を省略することができること。

(3) 「申出の期間」欄には、職員が指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を記入すること。

(4) 所属長は、指定期間を指定する場合((6)の場合を除く。)は、当該指定期間の指定について確認するとともに、勤務時間等規則第12条第5項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「期間」欄に同条第6項の規定により通算した指定期間を記入するものとすること。

(5) 「延長・短縮後の末日」欄には、職員が勤務時間等規則第12条第3項の規定により改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記入すること。

(6) 所属長は、指定期間の延長又は短縮の指定をする場合は、当該指定期間の延長又は短縮の指定に係る「決裁」欄に押印するとともに、勤務時間等規則第12条第5項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「延長・短縮後の期間」欄に同条第6項の規定により通算した指定期間を記入すること。

(7) 1回の指定期間について初めて請求しようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求すること。また、引き続き請求しようとする場合においても、2週間以上の期間ごとに請求すること。

(8) 請求された休暇の期間に1週間経過日後の期間がある場合において、1週間経過日以前の期間のみに係る承認の可否を決定したときは、その旨を備考欄に記入すること。この場合においては、別途1週間経過日後の期間を「期間」欄に記入し、当該期間に係る承認の可否の決定について備考欄に記入し、確認すること。

(9) 休暇の承認を受けた後においてその内容を変更し又は取消す必要が生じた場合、休暇簿によって請求した場合にあっては休暇簿裏面に変更又は取消を行う期間を記入し、併せて当初承認を受けた欄の備考欄に変更後の内容を朱書した上で当該請求の例により提出すること。また、休暇願届書によって請求した場合にあっては、当該請求をした休暇願届書写しに変更後の内容を朱書した上で当該請求の例により提出すること。

(10) 休暇願届書による場合を除き、総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続きを行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる所属の職員(以下「システム利用所属職員」という。)の指定期間の申出及び指定並びに指定期間の延長又は短縮の申出及び指定並びに休暇の請求及び承認については、上記(1)から(9)を参考に総合庶務事務システムにより行うこと。

5 介護時間

(1) 介護時間を請求しようとするときは、要介護者に関する事項及び期間を記入し、所属長に提出すること。

(2) 「介護が必要となった時期」欄への記入にあたっては、その時期が相当以前であること等により特定できない場合には日又は月の記載を省略することができること。

(3) 「連続する3年の期間」欄には、所属長が一の要介護状態について初めて介護時間により勤務しない時間がある日及び同日から起算して3年を経過する日を記入すること。

(4) 介護時間の承認を受けた後においてその内容を変更し又は取り消す必要が生じた場合、休暇簿に変更又は取消を行う期間を記入し、併せて当初承認を受けた欄の備考欄に変更後の内容を朱書した上で当該請求の例により提出すること。

(5) システム利用職員の介護時間の請求及び承認については、上記(1)から(4)を参考に総合庶務事務システムにより行うこと。

6 休暇の変更・取消

(1) 休暇の承認を受け(介護休暇及び介護時間の場合を除く。)、若しくは休暇を取得する旨の申出又は届出を行った後で、かつ、休暇を使用する前においてやむを得ない事情によりその内容を変更し又は取消す必要が生じた場合、休暇簿によって請求、申出又は届出を行ったときにあっては、当該請求、申出又は届出を行った欄を朱書で抹消し備考欄又は欄外に変更又は取消理由を記入し、変更の場合は変更後の請求、申出又は届出内容を別欄に記入した上で当該請求、申出又は届出の例により提出すること。また、休暇願届書によって請求、申出又は届出を行ったときにあっては、当該承認を受けた休暇願届書写しに変更又は取消理由を記入し、変更の場合は変更後の請求、申出又は届出内容を同書に朱書した上で当該請求、申出又は届出の例により提出すること。

(2) 承認を受け又は取得した休暇(30日以上の傷病休暇を除く。)の期間の満了前に出勤しようとする場合、休暇簿により休暇の請求、申出又は届出を行ったときは3(1)の例により休暇簿を提出することとし、また、休暇願届書によって請求、申出又は届出を行ったときにあっては、当該休暇の請求、申出又は届出を行ったときの休暇願届書写しを出勤届に添えて当該休暇の請求、申出又は届出の例により提出すること。

7 その他

休暇願届書又は出勤届を人事課長又は主管部長に提出したときは、休暇簿に所要事項を転記するとともに、欄外に提出年月日を朱書すること。

第4 職務専念義務免除の取扱いについて

1 職務に専念する義務を免除できる場合等

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号。以下「職専免条例」という。)及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和26年栃木県人事委員会規則第12号。以下「職専免規則」という。)の規定に基づき職務に専念する義務を免除できる場合とその期間は別表第2のとおりとすること。

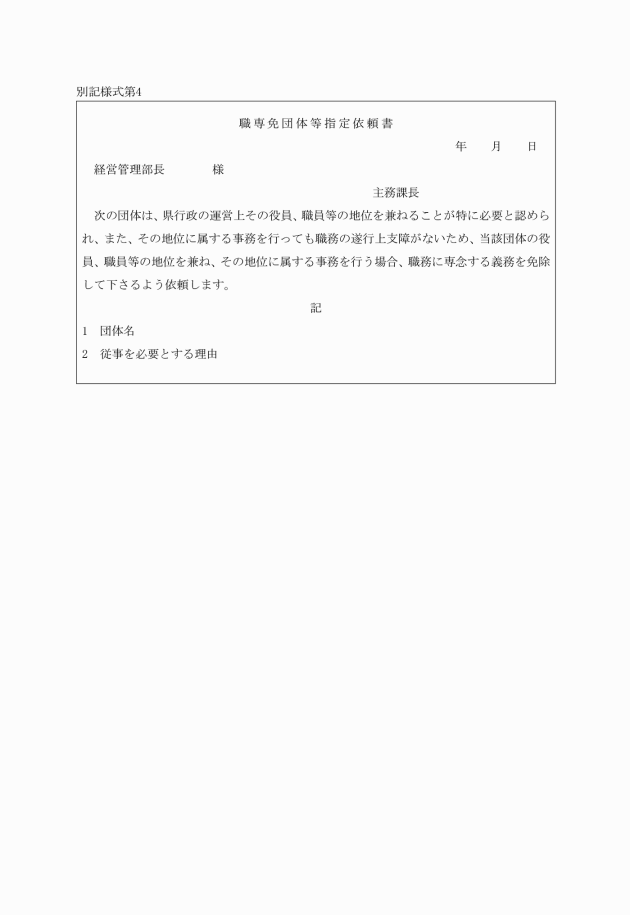

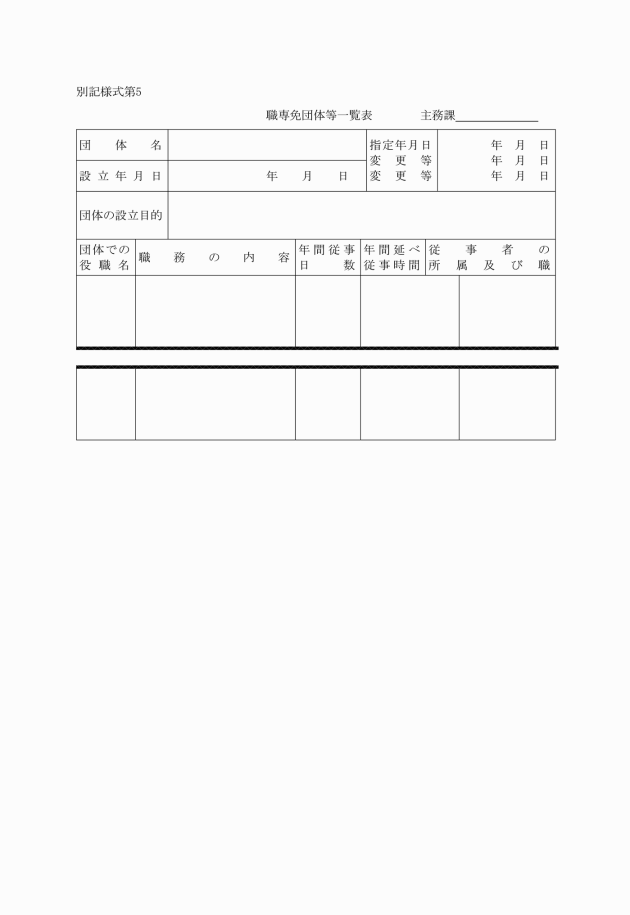

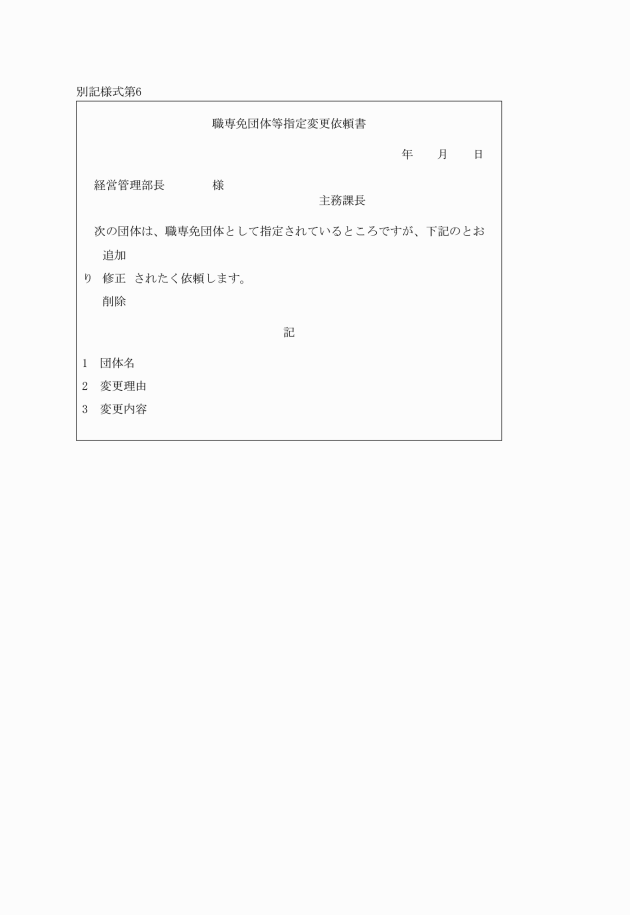

(2) 県行政の運営上その他位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の事務に従事することとなる所属の長(出先機関にあっては主管課長。以下「主務課長」という。)は、当該団体について職専免団体等指定依頼書(別記様式第4)に職専免団体等一覧表(別記様式第5)を添えて、主管部長を経て経営管理部長に提出すること。職員は、職専免団体等一覧表に掲げる団体の役員、職員等の地位に属する事務に従事する場合に限り、職専免規則第6号の適用を受け、職務に専念する義務が免除されるものとすること。なお、主務課長は、職専免団体等一覧表に追加、修正又は削除の必要が生じた場合は、速やかに職専免団体等指定変更依頼書(別記様式第6)を当該団体の指定依頼の例により提出すること。

(3) 職専免規則第9号中「その他の団体及び学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他経営管理部長が認めるもの(現に承認を受けているものにあっては本通知により承認を受けたものとみなす。)であること。

2 職務専念義務免除に係る手続き

(2) 職専免承認申請書を主管部長に提出したときは、職専免承認簿に所要事項を転記するとともに、欄外に提出年月日を朱書すること。

第5 育児休業等の取扱いについて

職員が、職員の育児休業等に関する条例第2条の2で規定する児童を養育するために、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を請求するときは、各承認請求書に「育児休業法第2条第1項の条例で定める者」に関する証明願(別記様式第1)を添付すること。

第6 事故等の報告の取扱いについて

特に報告の必要があると認められる事故は、交通事故及び交通法規違反に係るもののうち、別表第3に掲げるものとする。

別表第1

該当する場合 | 略称等 |

人事委員会規則第11条第1号 | 選挙(審査等) |

同 第2号 | (裁判員等)出頭 |

同 第3号 | 骨髄液の登録(骨髄液の提供) |

同 第4号 | ボランティア |

同 第5号 | 結婚 |

同 第6号 | 生理 |

同 第7号 | 健診 |

同 第8号 | 妊娠障害 |

同 第9号 | 妊娠通勤緩和 |

同 第9号の2 | 妊娠中の休憩 |

同 第10号 | 出産 |

同 第11号 | 育児 |

同 第12号 | 妻の出産 |

同 第12号の2 | 妻の出産時の子の養育 |

同 第12号の3 | 子の看護休暇 |

同 第12号の4 | 短期介護休暇 |

同 第13号 | 忌引(死亡した者との続柄) |

同 第14号 | 父母の追悼 |

同 第15号 | 夏季 |

同 第15号の2 | 永年勤続 |

同 第16号 | 住居の滅失(損壊) |

同 第17号 | 事故 |

別表第2

条例中の該当する号 | 職務に専念する義務を免除することができる場合 | 期間 | 略称等 |

第1号 | 能力の開発と事務能率の向上に直接寄与すると認められる大学通信教育のスクーリングに出席する場合 | 毎年職員の4月1日現在(新たに採用された職員にあっては、採用日現在)における年次休暇(前年度からの繰越日数を含む。)から15日を差引いた日数(時間)を大学通信教育のスクーリングのためにすべて充当し、不足する日数又は時間。ただし、卒業までの4回に限る。 | 研修参加 |

自治研修所で実施する自主研究講座に参加するため、当該講座に係る研究活動をやむを得ず勤務時間内に行う場合 | 当該研修期間において毎月2回、1回につき1日の範囲内の時間 | ||

条例第2条第1号に該当する研修として総務部長が認めたものに参加する場合 | 研修に参加する日数又は時間 | ||

第2号 | 人間ドック、定期健康診断、簡易成人病検診その他の厚生に関する計画として樹立されて計画に参加する場合 | 計画の実施に参加する日数又は時間 | 厚生計画参加 |

第3号 | 職務に専念する義務の免除に関する規則第1項から第10項に該当する場合 | その都度必要な日数又は時間 | 当該項の番号(第6項に該当する場合は、項の番号、当該団体の名称及び役職等の名称) |

別表第3

交通事故 | 人身事故(公務外を含む) |

物損事故(公務中(通勤を含む)に限る) | |

交通法規違反 | 酒酔い運転 |

酒気帯び運転 | |

無免許運転 | |

無車検運行 | |

無保険運行 | |

30km/時以上(高速道路にあっては40km/時以上)の速度超過 | |

その他免許停止又は免許取消しとなった場合 |