重要なお知らせ

更新日:2025年8月1日

ここから本文です。

難病医療費助成の申請手続き(新規申請)

ご案内する項目

1.対象者

医療費助成の対象となるのは、次の1~3の全てを満たす方となります。

- 栃木県内に住所があること(指定難病の患者が18歳未満の場合には、患者の保護者が栃木県内に住所があること)。

- 指定難病(難病のうち厚生労働省令によって指定された疾病)に該当し、一定の基準を満たしていること。

- 国民健康保険組合や組合健康保険等、公的医療保険に加入している方又は生活保護受給者

2.申請方法

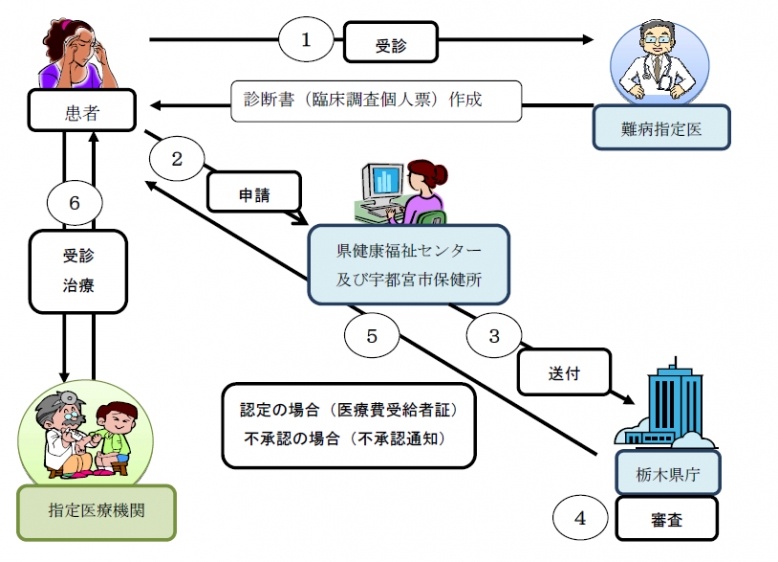

申請から認定までの流れ

特定医療費(指定難病)支給認定申請から認定までの手続の主な流れについては、以下のとおりです。本制度の支給認定申請に当たっては、原則として必要書類が全て揃っていることが必要となります。書類が不足している場合には、受理できませんので、十分ご注意ください。

- 所定の診断書(臨床調査個人票)を都道府県が指定する難病指定医(※1)に作成してもらいます。

- 必要書類をそろえ、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センター又は宇都宮市保健所に申請します。

- 県健康福祉センター又は宇都宮市保健所から栃木県庁へ書類が送付されます。

- 専門医等で構成される栃木県指定難病審査会で審査が行われます。

- 承認の場合は医療費受給者証が発行され、不承認の場合は不承認通知書が発行されます。

(申請から医療費受給者証(不承認通知)発行までは、通常、概ね2~3ヶ月の期間を要します。なお、医学的な審査において疑義が生じた場合は、医療機関に照会を行うため、さらに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。) - 都道府県が指定する指定医療機関(※2)で医療費受給者証を提示することで、医療費助成を受けることができます。(有効期間開始日から医療費受給者証が発行されるまでの間に指定医療機関においてかかった医療費については、医療費受給者証が届いてから払い戻し請求をすることができます。)

難病指定医

新規申請に必要な臨床調査個人票を記載できるのは、都道府県からの指定を受けた難病指定医に限られます。指定の状況については、都道府県ホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。

栃木県の難病指定医の指定状況については、こちらをご覧ください。

指定医療機関

指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、都道府県からの指定を受けた指定医療機関で行われた医療に限られます(病院、薬局、訪問看護ステーションいずれも同様です)。指定の状況については、都道府県ホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。

栃木県の指定医療機関の指定状況については、こちらをご覧ください。

詳細なご案内と必要書類

申請に関する詳細なご案内は、こちらのパンフレット(PDF:1,277KB)をご覧下さい。

必要書類等については、以下のとおりです。

なお、これ以外の書類が必要となる場合がありますので、必ずご案内をお読みください。

3.軽症高額特例

特定医療費受給の対象となるためには、指定難病の診断基準を満たした上で、一定の重症度を満たす必要があります。

ただし、重症度を満たさない軽症者であっても、軽症高額特例基準に該当している場合、特定医療費受給の対象となります。

軽症高額特例については、こちら(PDF:129KB)をご覧下さい。

4.指定難病の医療費と自己負担額

指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療に対し、医療費の給付を行います。

受診した複数の指定医療機関の自己負担をすべて合算し、受給者は自己負担上限月額を限度として負担することとなります。自己負担上限月額は、支給認定基準世帯員の市町村民税額(所得割額)に応じて下の表のようになります。

| 階層区分 | 階層区分の基準 | 患者負担割合:2割※1 | |||

|

自己負担上限額 |

|||||

| 一般 | 高額かつ長期※2 | 人工呼吸等装着者 | |||

| 生活保護 | - | 0円 | 0円 | 0円 | |

| 低所得1. | 市町村民税非課税 (世帯) |

本人年収~80.9万円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |

| 低所得2. | 本人年収80.9万円~ | 5,000円 | 5,000円 | ||

| 一般所得1. | 市町村民税課税 課税以上7.1万円未満 |

10,000円 | 5,000円 | ||

| 一般所得2. | 市町村民税課税 7.1万円以上25.1万円未満 |

20,000円 | 10,000円 | ||

| 上位所得 | 市町村民税課税 25.1万円以上 |

30,000円 | 20,000円 | ||

1医療保険上で3割負担となっている患者が、特定医療費の支給認定を受けた場合、自己負担上限月額を上限として、患者の負担は総医療費の2割となります。なお、1割負担となっている患者は、そちらが優先されます。

2「高額かつ長期」を申請するためには、指定難病としての認定を受けた後に、該当する方が申請することができます。月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者が該当します。ただし、指定難病としての認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費の実績も算定に含めることができる場合があります。

(例)医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上。

5.医療費助成対象の範囲と内容

対象医療の範囲

指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療

(保険適用外の費用やサービスは対象外)

医療の給付の内容

入院、外来、院外薬局、訪問看護

介護の給付の内容

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導

なお、これらはいずれも都道府県が指定した指定医療機関で行われた内容に限られます。

- 医療費受給者証に記載されている有効期間外にかかった医療

- 認定された疾病以外に対する治療の自己負担分

- 差額ベッド代、文書料等の保険診療以外の自己負担額

- 無保険での治療、治療用装具についての療養費等

- 都道府県が指定した指定医療機関以外での受診で生じた医療費や薬代

- 臨床調査個人票等の各種証明書発行料金

- はり、きゅう、あんま、マッサージの費用

- 医療機関・施設までの交通費、移送費

- 補装具の作成費用

※上記は例示です。その他医療費助成の対象となるか分からない場合は、かかりつけの医師又は県健康福祉センター及び宇都宮市保健所、県健康増進課へお問い合わせください。

6.受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は、「重症度分類を満たしていることを診断した日」または「軽症高額特例基準を満たした翌日」からその年の12月31日までです。ただし、申請日が10月1日以降の場合は、その翌年の12月31日までの有効期間となります。

「重症度分類を満たしていることを診断した日」は、難病指定医が作成する診断書(臨床調査個人票)に記載されている「診断年月日」に基づいて判断されます。

助成開始日は、申請日から原則1ヶ月まで遡ることができます。

また、診断年月日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことにやむを得ない理由があるときは、最長3ヶ月まで遡りが認められます。

有効期間後も継続して受給者証を使用したい場合は、有効期間内に更新申請をすることが必要です。

更新申請の詳しい案内はこちらをご覧下さい。

7.申請先及びお問い合わせ窓口

指定難病医療費受給者証の申請先及びお問い合わせ窓口は以下のとおりです。

|

患者の方が |

申請の窓口 |

担当課 |

住所 |

電話番号 |

|

宇都宮市 |

宇都宮市保健所 |

保健予防課 |

〒321-0974 |

028-626-1116 |

|

鹿沼市 |

県西健康福祉センター |

健康対策課 |

〒322-0068 |

0289-62-6225 |

|

真岡市 |

県東健康福祉センター |

健康対策課 |

〒321-4305 |

0285-82-3323 |

|

小山市 下野市 |

県南健康福祉センター |

健康対策課 |

〒323-0811 |

0285-22-1509 |

|

大田原市 |

県北健康福祉センター |

健康対策課 |

〒324-8585 |

0287-22-2679 |

|

足利市 |

安足健康福祉センター |

健康対策課 |

〒326-0032 |

0284-41-5895 |

|

日光市 |

今市健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒321-1263 |

0288-21-1066 |

|

那須烏山市 |

烏山健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒321-0621 |

0287-82-2231 |

|

栃木市 |

栃木健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒328-8504 |

0282-22-4121 |

|

矢板市 さくら市 |

矢板健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒329-2163 |

0287-44-1297 |