重要なお知らせ

更新日:2025年8月28日

ここから本文です。

夏休み科学講座~海洋プラスチックごみを減らすために「マイクロプラスチック」を学ぼう~(とちぎ子どもの未来創造大学)

1 目的

海洋プラスチックごみの多くは、陸上から川を通じて海に出ており、私たちの生活と密接につながっていることを学ぶ。

マイクロプラスチックの特性を知り、県内の身近な川にもマイクロプラスチックがあることを体感して、プラスチックごみを減らすために自分ができることを考える。

2 日時 令和7(2025)年7月24日 13時30分~15時30分

3 会場 栃木県保健環境センター

4 対象 栃木県内小学生(5年生、6年生)11名

5 講座の内容

(1) 海洋プラスチックごみ問題を知る

私たちが散乱させてしまったプラスチックごみが、川から海に出て、海洋プラスチックごみとなり海洋生物に悪影響を及ぼしていることや、海洋プラスチックごみの現状を学んでもらった。

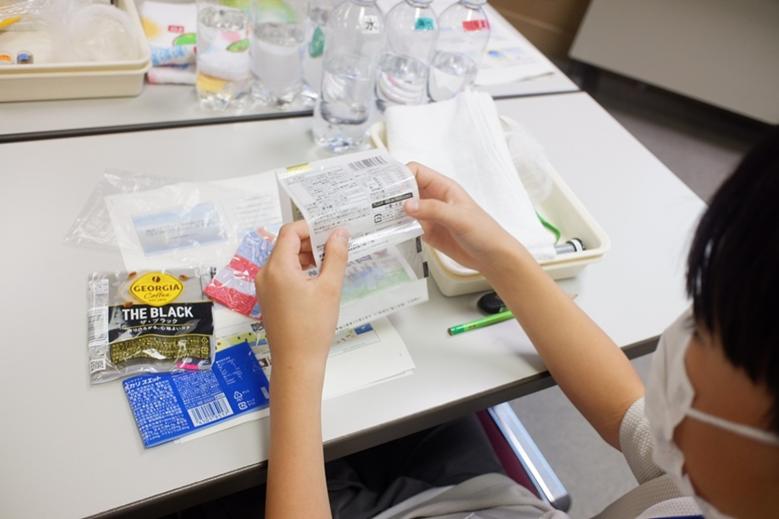

(2) プラスチックの種類と特徴を知る

・プラスチックの分類作業

身近な生活で使われているプラスチック製容器包装を、プラスチックの種類ごとに分類し、様々な種類のプラスチックがあることを理解してもらった。

プラスチックの分類作業

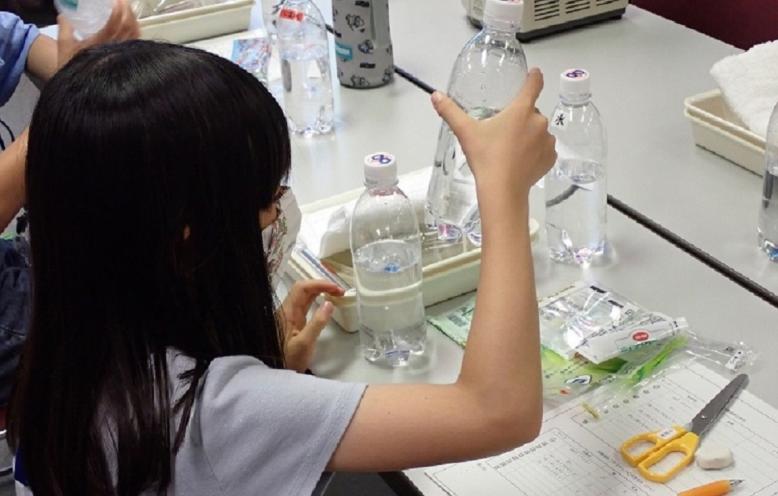

・プラスチックの浮き沈み実験

水道水、海水、10%濃度塩水を入れたペットボトルに、プラスチックの破片を入れ、浮き沈みを観察した。

プラスチックの浮き沈み実験

(3) 県内の川から見つかるマイクロプラスチックの観察

事前に採取しておいた栃木県内の河川敷の砂からマイクロプラスチックを探し、実体顕微鏡で観察した。

マイクロプラスチックの観察

6 講師

化学部職員

7 参加者の感想(抜粋)

・海や川には、大きなゴミだけでなく、「マイクロプラスチック」という小さなゴミがたくさんあって、見つけるのも大変なことが分かった。大きなゴミを見つけたらひろうようにして、「マイクロプラスチック」が少しでもでないようにしたい。

・人々がやったことが生き物に関係していると思い、これからポイすてをなくせるように頑張りたいです。

・いろんなプラスチックの実験を体験できてよかった。

講話の様子

お問い合わせ

保健環境センター

〒329-1196 宇都宮市下岡本町2145-13

電話番号:028-673-9070

ファックス番号:028-673-9071